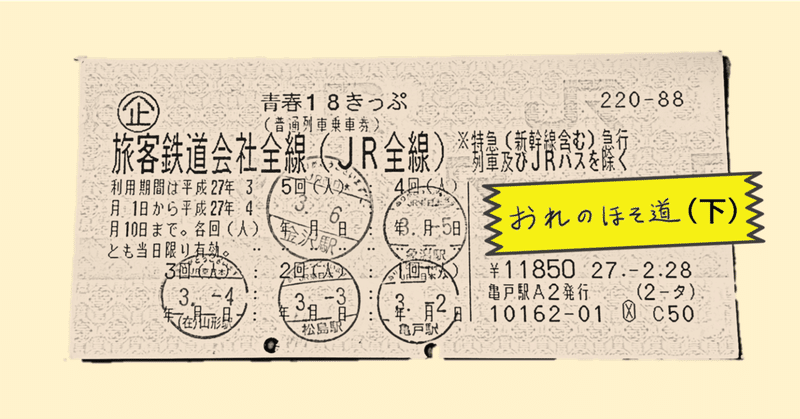

おれのほそ道(下)

5日目

金 沢 ― 北陸本線 ― 加賀温泉

加賀温泉 ⇐ バ ス ⇒ 山中温泉

加賀温泉 ― 北陸本線 ― 福 井

福 井 ⇐ 徒 歩 ⇒ 等栽宅跡

福 井 ― 北陸本線 ― 敦 賀

敦 賀 ⇐ 自転車 ⇒ 色が浜

敦 賀 ― 北陸本線 ― 長 浜

長 浜 ― 新快速 ― 米 原

米 原 ― 東海道線 ― 大 垣

大 垣 ⇐ 小走り ⇒ 奥の細道むすびの地記念館

大 垣 ― 新快速 ― 名古屋

名古屋 ― 新幹線 ― 東京

山中温泉

四日目は金沢に泊まる。まだ日も明けないうちに、ホテルを出発し、加賀温泉駅を目指す。ホテルから金沢駅へと行く道すがら、まだ未明の暗闇に包まれている古い町屋敷をくぐりぬける。素敵な街並み、それと、ちょろちょろ聞こえてくるお堀の水の音がなんとも風雅である。

加賀温泉駅に到着したのち、山中温泉へはバスに乗る。降りてすぐのところにある喫茶店のおじさんに教えてもらい、菊の湯というところで入浴する。朝一番のお風呂は気持ちがいい。ところで、今日は東京に帰るっていうのに、なんで早朝からお風呂なんかに入っているんだろうか。

敦賀

そののち、福井駅近辺で昼食をとり、そこからさらに、敦賀駅へ向かう。敦賀に着いてからは、観光案内所でレンタサイクルを借り、色が浜へと最後の力を振り絞って自転車をこぐ。道中およそ十キロ、自転車を借りるときは、ママチャリでも大丈夫だろう、と高をくくっていたが、そこはアップダウンに次ぐアップダウンの険しい道、百円高い電動自転車を選んで本当によかった。

色が浜は、かつて芭蕉が「須磨に勝ちたる浜の秋」と詠んだ地であり、その傷心力は数百年の時を超えた今でも健在である。ここまで気丈にふるまってきたが、五日間のひとり旅、色が浜に到着した途端、寂しさがどうしようもなく胸にこみあげてくる。最後に敦賀の市街地に、これまた自転車をこいで戻り、気比神宮にお参りして、ここまでの旅が無事であったこと、感謝申し上げた。

大垣

最終目的地、大垣に着いたのは午後六時。とはいえ、ケータイその他もろもろの通信機器を敢えてもたず、終始偶然に身をゆだねた今回の旅。着いたところで何をすればいいのかわからない。日も暮れ、途方も暮れたのである。

今回の旅で身につけた特技といえば、とにかく観光案内所に尋ねること。しかし、この術も観光案内所が既に閉まっているから使えない。しょうがないので、駅前の市街地図を見てみると、「奥の細道むすびの地記念館」なるものがあるではないか!こここそ、今回の旅の最終目的地であると悟った私は、ケータイがないので地図を頭に入れ、一心不乱に記念館を目指す。

ところがどっこい、興奮を抑えきれなかったからだろうか、どこだったかすぐ頭から飛んでいってしまう。しかし、自分の空間把握能力に絶望している暇はない。私はいろんな人に道を尋ねた。途中、パン屋さんにも尋ねたのだが、そこの店員さんがすごくかわいかったことは今でもかすかに覚えている。

そんなこんなでやっとのこと、「奥の細道むすびの地記念館」についたのだが、もう営業時間はとっくにすぎていた。何とも言えない悔しさと燃えたぎる達成感とで、やっとの思いで、やっとの思いで、― ここまでたどりついた経緯を、記念館の職員さんに熱く語らずにはいられなかった。

手前味噌だが、私のこの熱弁は当然好評で、この旅のエピソードを職員さんもたいそう感心してくれた。嬉しい限りである。その結果、最後に記念として、記念館に設置してあったガチャガチャをやらせてもらえることになった。しかも、タダで。それというのも、私が千円札だけで硬貨を持ち合わせていなかったからである。その節は本当にありがとうございました。そして、そのとき手に入れたストラップは今でも大事にデスクの引き出しにしまってある。

旅の最後の夕食は大垣の中華料理店「西湖」でとった。ここが凡そどうてい西湖を恥じず(註:『おくのほそ道』松島の章には「松島は扶桑第一の好風にして、およそ洞庭・西湖を恥じず」とある)かどうかはわからないが、最後まで、『おくのほそ道』に因縁のある旅だったのであった。特別な5日間が終わってしまったことを惜しみつつ、その夜は、新幹線でシュッと東京に帰ったとさ。

あとがき

このニセ『おくのほそ道』改め『おれのほそ道』には2つの重大な欠陥がある。

ひとつめ、文章に添えてある五七五の句が俳句かとおもいきや、ただの川柳であること。なにせ、季語が全然入っていない。あの尾崎放哉でさえ季語はちゃんと入れていたというのに。

ふたつめ、旅の写真を載せられなかったこと。それもそのはず、久しぶりに読み返してみて気づいたのは、当時の私がガラケーさえ持たずに旅に出た、ということである。当時の私は、スマホではなくまだガラケーを使っていた時代遅れの学生だったが、そのガラケーさえももたずに旅に出たわけだ。もちろん、デジカメやら一眼レフやらを持っているはずがない私は、そもそも写真の撮りようがなかったのだ。今になって読み返すと、写真がないただの紀行文というのは、全くもって味気ない。はあ。

とはいえ、写真があったところで、これまた何だというのだ。写真で記録したせいで、旅の記憶というか思い出がかえってくっきりしてしまい、その分幻滅してしまう、ということもあるんじゃないかな。写真に残さず曖昧な記憶として心にとどめているからこそ、今でも良い思い出として胸に残っている、のかもしれない。なにせ、この旅の記憶は、ささやかだかれども、そして八年経った今でも、ワタシの心をそっと温めてくれているのだから。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?