地方映画史研究のための方法論(15)都市論と映画②——ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト

「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」は2021年にスタートした。新聞記事や記録写真、当時を知る人へのインタビュー等をもとにして、鳥取市内にかつてあった映画館およびレンタル店を調査し、Claraさんによるイラストを通じた記憶の復元(イラストレーション・ドキュメンタリー)を試みている。2022年に第1弾の展覧会(鳥取市内編)、翌年に共同企画者の杵島和泉さんが加わって、第2弾の展覧会(米子・境港市内編)、米子市立図書館での巡回展「見る場所を見る2+——イラストで見る米子の映画館と鉄道の歴史」を開催した。今のところ三ヵ年計画で、2023年12月開催予定の第3弾展覧会(倉吉・郡部編)で東中西部のリサーチが一段落する予定。鳥取で自主上映活動を行う団体・個人にインタビューしたドキュメンタリー『映画愛の現在』三部作(2020)と併せて、多面的に「鳥取の地方映画史」を浮かび上がらせていけたらと考えている。

地方映画史研究のための方法論

調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考え、この原稿(地方映画史研究のための方法論)を書き始めた。杵島さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。

メディアの考古学

(01)ミシェル・フーコーの考古学的方法

(02)ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』

(03)エルキ・フータモのメディア考古学

(04)ジェフリー・バッチェンのヴァナキュラー写真論

観客の発見

(05)クリスチャン・メッツの精神分析的映画理論

(06)ローラ・マルヴィのフェミニスト映画理論

(07)ベル・フックスの「対抗的まなざし」

装置理論と映画館

(08)ルイ・アルチュセール「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」

(09)ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』

(10)ジャン=ルイ・ボードリーの装置理論

(11)ミシェル・フーコーの生権力論と自己の技法

「普通」の研究

(12)アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史』

(13)ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』

都市論と映画

(14)W・ベンヤミン『写真小史』『複製技術時代における芸術作品』

視覚的無意識

視覚的無意識

前回取り上げた『写真小史』(1931)において、ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin、1892-1940)は「カメラに語りかける自然は、肉眼に語りかける自然とは当然異なる」(『図説 写真小史』久保哲司 訳、ちくま学芸文庫、1998年、p.17)と述べ、人間の眼とカメラ(機械)の眼の性質の違いに注目している。曰く、カメラの眼は「人間によって意識を織りこまれた空間の代わりに、無意識が織りこまれた空間」を現出させるという人間の眼には不可能な機能を持つ(p.17)。この機能は「視覚的無意識」と名づけられ、ベンヤミンの写真論・映画論における重要な概念となっていく。

スローモーション、あるいは運動の分解

視覚的無意識の具体例として、ベンヤミンはスローモーション(高速度撮影)と、クロース・アップ(映像の拡大)を挙げている。

たとえば人の歩き方について、大ざっぱにではあれ説明することは、一応誰にでもできる。しかし〈足を踏み出す〉ときの何分の一秒かにおける姿勢となると、誰もまったく知らないに違いない。写真はスローモーションや拡大といった補助手段を使って、それを解明してくれる。

上記の言葉からは、イードウィアード・マイブリッジが1878 年に発明した「連続写真」(クロノフォトグラフィ Chronophotography)が即座に連想されるだろう。

1878年6月15日にスタンフォードが所有していた馬エイブ・エジントンを撮影したもの

マイブリッジは実業家スタンフォード・リーランドから依頼を受け、「走る馬の四本足が同時に地面から離れる瞬間はあるか否か」を確かめるための手段として写真を活用した。12 台のカメラを一列に並べ、各カメラの前を馬が横切るとシャッターが切れる仕掛けをつくることで、運動の分解に成功した。

カメラ 📷 📷 📸 📷 📷 📷 📷

馬 ⏪ ⏪ 🐎 ⏪ ⏪ ⏪ ⏪

この応用として、映画のカメラで通常より細かく運動を分解すればするほど、1秒あたりの撮影枚数も増加していく。それを通常の映写速度24fps(1秒あたり24フレーム)で再生すると、いわゆるスローモーションの効果が生まれるのである。

クロース・アップ——科学技術が開示する魔術的世界

クロース・アップとは、対象を拡大して画面いっぱいに映しだすことである。D・W・グリフィス『散り行く花』(1919)やセルゲイ・エイゼンシュテイン『戦艦ポチョムキン』(1925)、C・T・ドライヤー『裁かるるジャンヌ』(1928)など、物語映画において激しい情動を喚起する手法として用いられることも多いが、ベンヤミンはそれを芸術よりもむしろ工学や医学など科学の文脈に位置づけようとする。曰く「元来カメラには情緒豊かな風景や魂のこもった肖像よりも、普通は工学や医学が相手にする構造上の性質とか細胞組織といったもののほうが縁が深い」(p.18)。実際、顕微鏡や顕微鏡、内視鏡など、工学や医学の現場でもカメラの技術は欠かせないものになっている。

だが同時にクロース・アップは、微小なものを拡大して見せることで、通常は人間の眼には見えない——あるいは意識に上らない——魔術的世界を開示することもある。

例えばカール・ブロスフェルトの『芸術の原型』(1928)は、植物を極端に拡大して撮ることで、例えばトクサの中に太古の柱を、クサソテツの中に司教の杖を出現させる。それらの写真は、工学と魔術との差異は本質的なものではなく、歴史的な変数にすぎないことを教えてくれる。

(左)「トクサ——新芽の先端」

(右)「ドイツ産のクサソテツ——内側に巻いた若い複葉」

集団的意識の見る夢

夢の世界の可視化

ベンヤミンは1936年に発表した『複製技術時代における芸術作品』(本稿では野村修による訳文を参照する。多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』所収、岩波書店、2000年)の中で、視覚的無意識は「精神分析」における無意識の概念とも密接な関連性があると言う。

精神分析では、人間の無意識は夢や幻覚、異常心理のかたちをとって現れるという前提のもと、夢分析や自由連想法などの手法を用いて、当人も気づいていない無意識の願望や衝動を言語化し、意識に上らせようとする。映画もまた、スローモーションやクロース・アップなどの手法を用いて、無意識の知覚を映像化し、鑑賞できるようにしてくれるという点で、両者の間には明らかな類似性がある。

さらにベンヤミンは、こうした類似性を同一性にまで拡大して解釈してみせる。「カメラを利用する方法は、異常心理をもつひとや夢みるひとの個人的知覚をも、集団的知覚が自分のものとしてゆくことを可能とする手続きに、ひとしい」(野村修による訳文。多木浩二『ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」精読』岩波書店、2000年、p.177)。要するにベンヤミンは、本来は人間の内部で見られている——それゆえ第三者が眺めたり観察したりすることのできない——夢の世界を集団で見ることを可能にしたのが映画であると考えているのだ。

19世紀という時代が見た資本主義の夢

またここで重要なのは、映画が可視化する夢は、各人が個別に見ている夢であることを超えて、人々が「集団的意識」として抱いてきた夢、もしくは願望のようなものであると想定されていることだ。

べンヤミンはその具体例としてミッキーマウスを挙げる。ミッキーは「万国に通用する集団的な夢の形象」(p.177)であり、ディズニー映画は無意識のもの(夢)を見えるもの(覚醒)にすることで、技術発展がもたらす心理的緊張を和らげる精神療法的効果を持っているのだ、と。

『サーカスのミッキーマウス』の宣伝画像(1934)

だがこの問題は『複製技術時代の芸術作品』の中では深く掘り下げられておらず、そこだけ見て理解するのは難しい。集団的意識が見る夢に関するまとまった記述が読めるのは、未完に終わった『パサージュ論』の覚え書きおよび資料K「夢の街と夢の家、未来の夢、人間学的ニヒリズム、ユング」においてである(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(3)』今村仁司・三島憲一ほか訳、岩波文庫、2021年)。そこでベンヤミンは次のように書く。

19世紀とは、個人的意識がますます反省的な態度を取りつつ保持されるのに対して、集団的意識の方はますます深い眠りに落ちてゆくような時代〔Zeitraum〕(ないしは時代が見る夢〔Zeit-traum〕)である。

眠りと目覚めによってさまざまにかたどられ区切られている意識の状態は、そのまま個人から集団へ転用することができる。いうまでもなく、個人にとって外的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである。個人の内面には臓器感覚、つまり体調がいいとか悪いとかいう感じがあるように、集団の内面には建築やモード、いやそれどころか、空模様さえも含まれている。

資本主義は、それとともに夢に満ちた新たな眠りがヨーロッパを襲う一つの自然現象であり、その眠りの中で神話的諸力の再活性化を伴うものであった。

以上のように、ベンヤミンが『パサージュ論』で論じようとする「夢」とは、19世紀という時代が見ていた「資本主義」の夢である。だとすれば、『複製技術時代における芸術作品』で論じられているのも、20世紀という時代が見ている資本主義の夢だと考えて良いだろう。

アレゴリー的思考——都市論の基礎あるいは根拠

個人の夢はその人の内面に現れる。対して、集団的意識もしくは時代が見る夢は、建築やモード、空模様、さらには「パサージュ、冬用温室庭園、パノラマ、工場、蝋人形館、カジノ、駅など」(pp.17-18[L1,3])——さらに20世紀になれば、そこに映画館や映画、ミッキーのようなキャラクターが加わるだろう——の事物として形象化される。個人にとっては内部(内面)にあるものが、集団にとっては外部(外面)にあるものとして現れてくるのだ。

この集団はパサージュにおいておのれの内面に沈潜して行くのである。われわれは、この集団をパサージュのうちに追跡し、19世紀のモードと広告、建築物や政治を、そうした集団の夢の形象の帰結として解釈しなければならない。

このように、具体的な対象(例えば都市の形相)から抽象的な概念(集団的意識の夢)を読み取るベンヤミンのアレゴリー的思考は、その後の「都市論」の隆盛を支える基礎あるいは根拠となった。都市論もまた、建築群が主になって形成する空間、さらには「空模様」なども含めた風景を分析することから、その時代や社会のありようを診断・批評しようとする営みなのである。

『パサージュ論』——未完のプロジェクト

『パサージュ論』ズールカンプ版(1982)

前回も記したように、『パサージュ論』はベンヤミンが1927年から悲劇的な死を迎えるまでライフワーク的に継続していた未完のプロジェクトである。パリ国立図書館に預けられていた膨大な草稿がロルフ・ディーマンによって編集され、1982年にズールカンプ社から『パサージュ論 Das Passagen-Werk』(ドイツ語版・全2巻)として初めて刊行された。

日本語訳の『パサージュ論』(今村仁司・三島憲一ほか訳)は岩波文庫から全5巻で刊行されており、以下の内容が収録されている。

概要

1a「パリ——19世紀の首都〔ドイツ語草稿〕」(1935)

1b「パリ——19世紀の首都〔フランス語草稿〕」(1939)

覚え書および資料

(1巻)

A「パサージュ、流行品店、流行品店店員」

B「モード」

C「太古のパリ、カタコンベ、取り壊し、パリの没落」

D「倦怠、永遠回帰」

E「オースマン式都市改造、バリケードの闘い」

F「鉄骨建築」

G「博覧会、広告、グランヴィル」

(2巻)

H「蒐集家」

I「室内、痕跡」

J「ボードレール」

(3巻)

K「夢の街と夢の家、未来の夢、人間学的ニヒリズム、ユング」

L「夢の家、博物館(美術館)、噴水のあるホール」

M「遊歩者」

N「認識論に関して、進歩の理論」

O「売春、賭博」

P「パリの街路」

Q「パノラマ」

R「鏡」

S「絵画、ユーゲントシュティール」

T「さまざまな照明」

(4巻)

U「サン=シモン、鉄道」

V「陰謀、同業職人組合」

W「フーリエ」

X「マルクス」

Y「写真」

Z「人形、からくり」

a「社会運動」

(5巻)

b「ドーミエ」

d「文学史、ユゴー」

g「株式市場、経済史」

i「複製技術、リトグラフ」

k「コミューン」

l「セーヌ河」

m「無為」

p「人間学的唯物論、宗派の歴史」

r「理工科学校」

「初期の草稿」

「土星の輪あるいは鉄骨建築」

『パサージュ論』に関する書簡

書物蒐集家ベンヤミンが遺した蔵書目録

『パサージュ論』の冒頭に配されている「パリ——19世紀の首都」ドイツ語草稿(1935)およびフランス語草稿(1939)は、ベンヤミン自身がパサージュ研究の概要を記したものである。断片的な記述に留まっている箇所や、互いに重複している箇所も多いが、生前のベンヤミンが『パサージュ論』をどのような書物としてまとめようとしていたのか、その完成形を想像する手がかりになるだろう。

ただしベンヤミンは、そもそもパサージュ研究を一般的な書物のかたちにまとめる気はなかったかもしれない。なぜなら彼は「すべてが引用から成るようなテクスト、集められた引用が一つの強い光(おそらくメシア的な光)のなかで、瞬間的に特定の配列になったようなテクストを理想としていた」からだ(三島憲一「ベンヤミン『パサージュ論』のテクスト成立過程の素描」『パサージュ論(1)』p.9)。

「覚え書および資料」には、研究の過程で書かれた膨大な覚え書やアイデア、様々な資料からの引用文が計36項目に分けて記されている(A〜Z、a〜rまでの分類番号はベンヤミン自身が付けたもの)。また一部の覚え書や引用文には■遊歩者■や■天候■といったマークがある。これはその一文を別の項目に移すか、あるいは新たな項目を設けてそこに移すためのものであると訳者の三島憲一は説明しているが、フランス文学者・評論家の鹿島茂は蒐集家(コレクター)の観点から少し違った読み方を提案している(『『パサージュ論』熟読玩味』新装版、青土社、2004年)。曰く、『パサージュ論』はベンヤミンという偉大な書物蒐集家が遺した蔵書目録である。そのように考えるならば、■ ■のマークは、単線的な書物では記述し得ない、各蔵書が織りなす多元的なネットワークを表現したものとして読むことができるのではないか。

このマークは、「移動する」ための目印というよりも、別のテーマへとコレクションを「開く」蝶番のマークのように思われる。すなわち、「N:認識論に関して、進歩の理論」という項目にまとめられた思想断片や引用のいくつかに■歴史のくず■というマークが付けられている場合は、この思想断片や引用を「歴史のくず」というテーマに「移す」のではなく、そのテーマのコレクションをこれから「開く」ための符牒だということである。いいかえれば、「N:認識論に関して、進歩の理論」のコレクションは、このマークのついた思想断片や引用によって「歴史のくず」のコレクションへと連結されていくのである。

ここで鹿島が述べていることは、ベンヤミンと同じく単線的な書物の形式に収まりきらなくなった思考を空間的に表現することを試みたアビ・ヴァールブルクの「ムネモシュネ・アトラス」と比較することもできるだろう。またインターネットの普及以後を知る私たちにとって、鹿島がコレクションを「開く」ための符牒と呼ぶものは、「ハイパーテキスト」——複数のテキストや画像を相互に関連付け、結びつける仕組み——としてすでに馴染み深いものになっている(実際、『パサージュ論』を現代のインターネットに結びつけて論じようとする試みは枚挙にいとまがない)。

アビ・ヴァールブルク「ムネモシュネ・アトラス」

写真パネル展「ムネモシュネ・アトラス──アビ・ヴァールブルクによるイメージの宇宙」(2012年12月15日-22日 於 東京大学駒場キャンパス)より

また何より、『パサージュ論』の断片が断片のまま散りばめられたような形式は、『複製技術時代における芸術作品』で論じられたモンタージュや気散じといった概念、さらには「私たちはいまや、その遠くまで飛び散った瓦礫のあいだで、悠々と冒険旅行を行う」(中村秀之による訳文。中村秀之『瓦礫の天使たち——ベンヤミンから〈映画〉の見果てぬ夢へ』せりか書房、2010年、p.33)などの記述とも照応し、響き合っている。ベンヤミンの著作に挑む上では、ただ何が書かれているかを読むだけではなく、その内容と形式がいかなるかたちで結びついているかにも注意して読む必要があるだろう。

建築——ユートピアの夢、外部なき世界

パリのパサージュ

『パサージュ論』のタイトルに冠せられている「パサージュ Passage」とは、日本で言うアーケード式商店街の一種であり、イタリア語では「ガレリア galleria」と呼ばれる。通路の両側に高級品を販売する華麗な店舗が並び、その壁や床は美しく装飾され、空はガラス屋根に覆われているのが基本的な特徴と言えるだろう。

ベンヤミンによれば、パリのパサージュの多くは1822年以降の15年間のうちに作られた。彼がパサージュ研究に着手した時期(1927年頃)の、おおよそ100年前である。19世紀前半には絶大な人気を誇ったパサージュだが、後半になると百貨店の登場によって客足を奪われ、瞬く間に衰退して行く。それでも少なくない数のパサージュが寂れた雰囲気のまましぶとく生き残り、1980年代後半になるとレトロブームに乗って再び脚光を浴びることになった。現在では、パサージュはパリらしさを味わえる観光スポットの一つとして、多くの旅行客に親しまれている。

新しいものと古いものの相互浸透——ユートピアの夢

ベンヤミンは、パサージュが成立した条件の一つは、鉄骨建築の技術の発展であるという。鉄材は建築の歴史における初の人工の建築材料であり、自由自在な加工や組み立てが可能な機能性を持つ。そうした最新技術がいち早く導入された建造物が、博覧会場や駅、そしてパサージュだった。

ベンヤミンは、当時の建築家たちが鉄骨建築の技術を用いて古代ギリシア的な建築を志向したり、ポンペイ風の柱を建てようとするなど、最新技術を用いて既存の芸術形式を模倣・借用していることに注目する。カール・ブロスフェルトが写真という新しい技術を用いて植物の中に太古の柱や司教の杖の形相を見出したのと同様に、パサージュや博覧会場の建築には新しいものと古いものが深く浸透し合っているような形象が見出されるのであり、そこからベンヤミンは「近代的な技術の世界と、神話のアルカイックな象徴の世界の間には照応関係の戯れがある」(『パサージュ論(1)』p.14[1a])と断言してみせる。資本主義の時代における集団的意識は、新たに生み出した技術と、人類が太古の時代から抱き続けてきた願望や理想とを結びつけることで、次の時代に実現すべきユートピア(理想郷)の夢を見ているのだ。

■内部と外部の反転——都市あるいは世界の縮図

集団的意識が見たユートピアの夢は、建築物から束の間の流行に至るまで、人間の生活の至る所にその痕跡を留めているという。だがそうであるならば、考察の対象として他ではなくパサージュが選ばれ、特権的な扱いを受けているのはなぜか。

ベンヤミンは、「パサージュは外側のない家か廊下である——夢のように」(『パサージュ論(3)』p.67[L1a,1])と述べている。パサージュにおいては、街路という本来は建築の外部であるはずのものが建築の内部に組み込まれており、それ自体が一つの都市、あるいは縮図化された一つの世界を形成しているのだ。

また別の箇所では、パサージュは「窓のない家」(『パサージュ論(3)』p.398[Q2a,7])であるとも言われている。もちろん実際のパサージュにはガラス屋根の窓が取り付けられているのだが、その窓から内部を覗き込むことはできても、内部から窓の外を覗くことはできない。その意味で、やはりパサージュは外部のない、閉鎖された世界である。

これらの特徴から、ベンヤミンはパサージュの世界と夢の世界との間に強い類似性があること——夢を見ている間は、その外部に目をやったり足を踏み入れたりすることはできないし、また気づいた時にはすでにその空間に巻き込まれているという意味で、夢の世界もまた外部のない、閉鎖的な世界である——を確信したのだろう。

パノラマ館

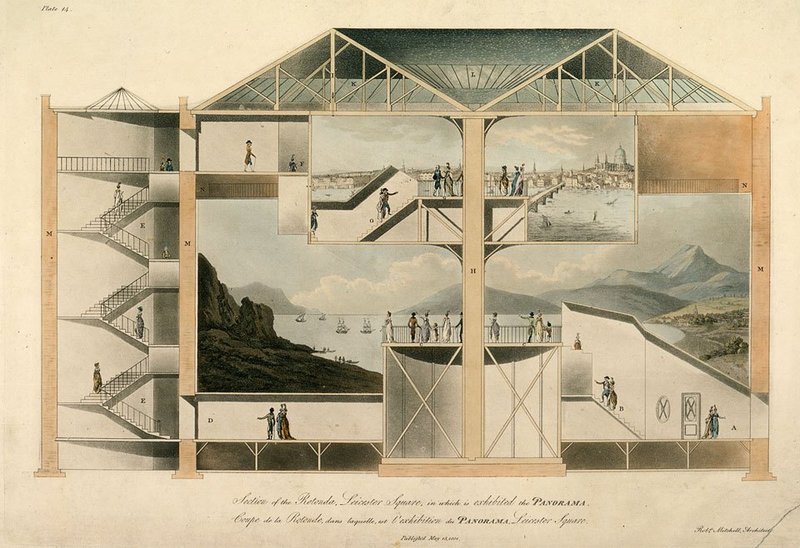

『パサージュ論』において、パサージュと同様に「窓のない家」として取り上げられたのが「パノラマ」である。

パノラマは1792年に画家ロバート・バーカーが発明した大掛かりな視覚装置で、パサージュの登場とほぼ同時期に人気が最高潮に達した。写真を差し置いて、サイレント映画やトーキー映画の先駆けとして語られることも多い。

ロバート・ミッチェルによる断面図(1801)

外観的にはこれといった特徴のないパノラマ館の内部に入っていくと、鑑賞者を包み込むように湾曲した壁面の全体に風景画が描かれている。中には壁面の絵が動き、絵巻物のように景色が流れていく仕掛けを持ったパノラマ館(ムーヴィング・パノラマ)も存在した。そこには絵画や演劇の舞台のように視界を限界づけるフレームが存在しないため、まるで現実の風景を見つめているような感覚を味わうことができるのである。

現在のパサージ——ディズニーランドとショッピングモール

ベンヤミンの死から15年後の1955年、カリフォルニア州に開園したディズニーランドは、「万国に通用する集団的な夢の形象」としてのミッキーマウスを一つの都市のスケールにまで拡大してみせた。園の内部と外部を明確に分け、内部空間やそこから見える風景を精巧に作り込むことによって、外界から隔絶された「夢と魔法の国」(東京ディズニーランドのキャッチコピー)を作り出したのである。

都市論や郊外論においては、ショッピングセンター(SC)やショッピングモール(SM)もしばしばベンヤミンの『パサージュ論』を参照して語られる。

例えば社会学者の若林幹夫は「19世紀のヨーロッパでパサージュという形式によって現実化され、理解された資本主義の夢を、大規模なスペクタクルにしている」のがSC・SMであると指摘する(「多様性・均質性・巨大性・透過性」『モール化する都市と社会——巨大商業施設論』NTT出版、2013年、p.214)。SC・SMはその面積に比して出入り口が少なく、屋外が見渡せる窓も少ない。だが同時に、各店舗の通路側を壁で覆わず、水族館の水槽のように店内がよく見えるようにすることで、広がりのある空間を感じさせる。それはベンヤミンがパサージュを指して述べたように「「外側のない家か廊下」のような現れ方をする巨大で透過性の高い閉鎖空間」なのだ(p.212)。

商品——資本主義の夢、物神崇拝

商品という物神への巡礼場——万博博覧会とグランヴィル

ベンヤミンは、パサージュが成立したもう一つの条件として、織物取引の隆盛を挙げている。消費の中心地パリにおいて、色とりどりの商品が陳列されたパサージュの光景は同時代の人々を魅惑し、大量の在庫を備えた流行品店は後の百貨店の前身ともなった。すでに確認したように、パサージュに形象化された集団的意識の夢とは、19世紀における資本主義の夢と言い換えることができるものだった。

パサージュに先駆けて「商品という物神への巡礼場」(『パサージュ論(1)』p.35[1a])の役割を担ってきたのが万国博覧会である。万博は商品を触れることのできない場所に展示して幻像空間(ファンタスマゴリー)を切り開き、人々はそこに気晴らしのために出かける。すなわち、交換価値を理想化することで商品そのものの価値を高め(物神化)、使用価値を二次的な位置に退ける枠組みが作り出されているのであり、そこで人々は気ままに楽しんでいるようでありながら、同時に、産業的・政治的な プロパガンダによって商品こそが至上であるという価値に服従する「大衆」であり続けるよう訓練されてもいる。

このようなユートピア的要素とシニカルな要素の分裂を密かな主題にしていたのが、風刺画家のJ・J・グランヴィルである。彼の手にかかると、自然であろうが宇宙であろうが、あらゆるものが商品や広告のような「展覧」の対象に変えられてしまう。例えば『Les Étoiles(星々)』(1844)に掲載されたイラストでは、土星の輪が鉄製のバルコニーに代えられ、土星の住人たちがそこで涼んでいる。さらには他の星への架け橋も設けられて、「宇宙までも商品の性格をもったものにしてしまう」(『パサージュ論(1)』p.37[1a])のだ。

モード——無機的なもののセックス・アピール

19世紀のパリは間違いなく、贅沢と「モード」の首都であった。ベンヤミンは集団的意識の見る夢の一つとして、建築とならびモードを重要視している。

モードとはファッションにおける流行および流行の形式であり、商品という物神をどのように崇拝するべきか——何を選び、何を買い、どう着こなすべきか——という儀礼の方法を指定する。使用価値よりも交換価値を重んじ、個々人の趣味や嗜好よりも季節ごとに変化する流行に従って服を購入するよう命じるモードは、まさに資本主義の夢そのものであると言えるだろう。

ベンヤミンは、モードの核心は「無機的なものにセックス・アピールを感じるフェティシズム」(『パサージュ論(1)』p.38[1a])にあると言う。「当時のモードの特性。それは完全な裸体を知ることの決してない身体を暗示することだ」(『パサージュ論(1)』p.173[B3,1])。流行のファッションはそれを着る者の身体を覆い隠し、生ける肉体ではなく死せるもの(無機的なもの)に欲望を抱かせるのである。

グランヴィルのイラストは、こうしたモードの本性を暴き出しているとベンヤミンは評価する。あらゆるものを商品や広告のような「展覧」の対象に変えてしまうグランヴィルは、同時に、あらゆるものをモードファッションの素材・構成要素に変えてしまってもいるのだ。

遊歩者——目覚めながら夢を見る者

遊歩者(フラヌール)

パサージュの登場にやや先立って、19世紀初頭のパリに現れたのが「遊歩者 flaneur(フラヌール)」である。遊歩者とは、生活に余裕のあるブルジョワ階級に属し、退屈をもてあまして目的もなく都市をぶらつき歩く人物像を指す。特定の目的や商品のために街路に出るのではなく、都市そのものに愛着を持ち、都市を欲望するのだ。

このような振る舞いは当時としても決して誉められたものではなく、怠け者として非難の対象にさえなっていた。そのため彼らは、自らが「無為」であることを隠すために探偵のような姿に擬態し、他の群衆の中に紛れ込んで街路をさまよい歩く。

遊歩者と群衆の関係、さらには遊歩者と都市の関係について、ベンヤミンは次のように語る。

群衆とは、ヴェールであって、それを通してみると、遊歩者の目には見慣れた都市が幻像(ファンタスマゴリー)と映ずる。群衆の中で都市はあるときは風景となり、またあるときは居間になる。

ここでもまた、外部(風景)と内部(居間)が反転し合うような関係が記述されている。遊歩者は、一方では周囲の群衆から距離を置いた冷静な「観察者」として外部世界(風景)を見つめるが、他方では群衆と共に幻像(ファンタスマゴリー)に浸る「陶酔者」として内部世界(室内)の夢を見ているというように、二重の空間把握の仕方で都市を経験するのだ。

なお、こうした考えに至ったベンヤミンの着想源はフランスの詩人シャルル・ボードレール(1821-1867)であった。たとえば『パサージュ論』の覚え書きおよび資料M「遊歩者」の項目には、ボードレールの美術批評集『ロマン派芸術』(1869)から以下のような一文が引用されている。

完璧な遊歩者にとって……数の中に、波打つものの中に……居を構えることは、無限の喜びである。……わが家の外にいながらどこでもわが家にいる気持ちになること、世界を見つつ、世界の中心にいながら世界に対して身を隠していること、これが、そうした独立心が強く、情熱的で、公平な[!!]精神の持ち主たちのごくささやかな楽しみのうちのいくつかであるが、それは言葉では不器用にしか言い表せない。観察者とは、いたるところでお忍びを楽しむ王侯である。……普遍的な生を愛するものは、巨大な電気貯蔵器の中に入っていくように群衆の中に入っていく。その人を、そうした群衆と同じだけ巨大な鏡になぞらえることもできる。意識をそなえた万華鏡に、ひと動きごとに多様な生が、生のすべての要素の流動する魅力が見える万華鏡になぞらえることができる。

目覚めと眠り——方法論あるいは理念形としての遊歩者

ベンヤミンにとって遊歩者は、数多くの考察対象の一つであることを超え、都市やパサージュを分析するための方法論を提供してくれる一種の理念形(理論的モデル)としてあった。

観察者にして陶酔者でもあるという遊歩者のありようは、「目覚め(覚醒)」と「眠り」の関係としても記述されている。ベンヤミンは、目覚めと眠りを相反するものとして捉えないよう注意を促す。完全に目覚めた状態では、夢の世界を分析することはできない(その時には夢で見たことなど何もかも忘れてしまっているだろう)。深い眠りにつき、夢を見ながら、同時に「いま私は夢を見ているのだ」という目覚めの状態にあることによって、初めて夢の分析は可能になるのだ。個人が見る夢に限らず、集団的意識が見る夢を分析する上でも事情は同じだとベンヤミンは考えている。

目覚めながら夢を見る遊歩者は「二重になった地面」を歩くことになる(『パサージュ論(3)』p.94[M1,2])。なぜなら、観察者=覚醒者として見る外部世界(風景)が「現在」に属するのに対して、陶酔者として眠りながら見る内部世界(室内)の夢は——人類が太古の時代から抱き続けてきたユートピア的な願望や理想の表れであるから——「過去」に属しているからだ。

集団的意識が見る夢、あるいは時代が見る夢を分析し、今現在の私たちがいかなる歴史的状況の上に立っているのかを知るためには、最新の状態としての「現在」にだけ目を向けていてはいけない(そうした進歩のイデオロギーは克服されなければならない)。都市やパサージュを無数の過去が折り重なった形象として理解し、想起〔再現在化〕することで、より正確な「現在」の把握が可能になる。またその「現在」においてとるべき行為や対応も、自ずと見えてくることになるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?