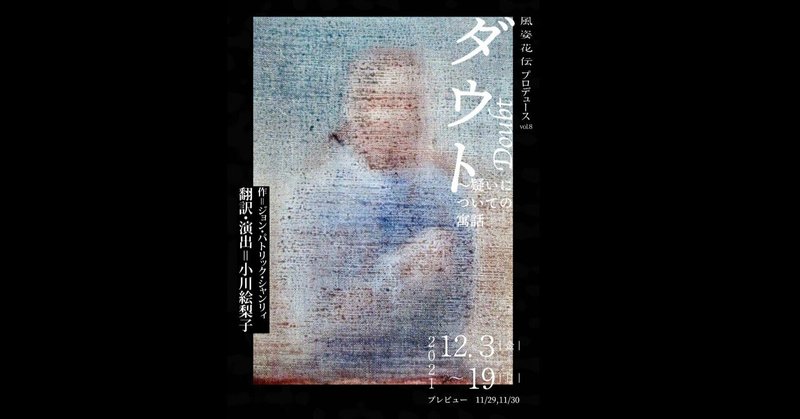

「ダウト」2021.12.18・ソワレ(前楽)@風姿花伝 観劇感想

前楽までに3公演(30日プレビュー、4日ソワレ、12日ソワレ)を拝見しての4回目です。最初は「4人それぞれに解るところがあるな」と思い、次は「じゃあ、彼や彼女らがそう思うに至った元々は何か」と考え、その次には「自分の中に居る四人を見つめ」るようになりました。

そして前楽では何を想ったのか?という話を書きたいと思います。

前楽で感じたことは、大きく二つ、ありました。

先ずは「時代の転換点における人の姿」

そして「アロイシス校長が抱える疑い」について、です。

先ずは「時代の転換点における人の姿」について。

人の歴史の中で、大きな(時代の)転換点となった時が、恐らく今まで何回もあったんだと思います。この戯曲で描かれた時代も世界が「歴史的な転換点」を迎えている時期だったのでしょう。そうした「時代の変化」が起こった時、社会に生きる人達の受け取り方は、自分の置かれている立場によって、バラバラなんじゃないでしょうか?

例えば・・・

☆今までの価値観を良しとする人達=アロイシス校長

☆新たな価値観への許容を求める人達=フリン神父

☆問題から目を逸らし自らの安寧を望む人達=シスター・ジェームス

☆生まれた時からの差別に苦しみ必死に身を守るしかない人達=ミラー夫人

そうした時代の転換点において、自分達と意見が合わない人達と対立してしまうことはよくあると思います。その時に、人は本来どうするべきなのか?そして起きている問題を何とかする為に「相手と話し合う」ことを放棄した時に、社会の中で何が起こるのか?そのことを正に「寓話」として問うているのが、この戯曲ではなかったでしょうか?

校長は、自分の中の直感(神父が少年にワインを勧め、手を出したこと)を確信しているし、神父を子供達から遠ざけることが子供達の安全を守ることであり、それが自分の仕事だと信じている。

フリン神父は自分が同性愛者であることは半ば認めつつも、子供には手を出さない(ミラー少年との性的関係も否定)と断言。彼にとって、大切なのは性別ではなく「人」として「人」を愛しているだけで、それは神の教えに反することではないと思っている(実際には多分、カトリック教徒的に、特に神父としては、同性愛自体がNGだけれど)。そして自分達のような少数派が(ミラー少年への人種差別を含めて)教区の人々に受け入れられていくことを望んでいる。

もし、この時に「相手の側に立って想像し考えてみる」ことや「相手の話に耳を傾け、問題解決の為の妥協点を探る」ことを、アロイシス校長とフリン神父の二人が互いに出来ていたら・・・渦中の少年にとっても、より良い対処が出来たかもしれない。何故なら、神父の好みは好みとしても子供達にさえ手を出さないと確約されるならば校長が守ろうとしている子供達は一先ず安全で、そこに両者の合意が成立する可能性もゼロではなかったはずなんです(まぁ、カトリックのシスター的には同性愛者である時点で神父失格なのかも?しれませんが)。

時代の転換点で主義主張がぶつかる時に、犠牲になるのは、意見さえ主張出来ない一番弱い立場の人々(少年とミラー夫人)なんですよね。何故、被害者かもしれない息子が「侍者役」を下ろされ、加害者かもしれない神父は教会から追放されないのか?「それが世の中だから」と言うミラー夫人の言葉に胸が痛みます。

私達が生きている「今」も間違いなくそうした「時代の転換点」で、互いの意見の衝突が社会の中で繰り返されていますよね。その中で、ミラー夫人や少年のように「声」さえ上げられえず苦しんでいる人達がいらっしゃるのではないかとも思うのです。

目の前の問題から目を逸らしても、心の安寧は訪れない。そのことを指し示すような眠りを奪われたシスター・ジェームスの姿。現実を見つめ続け問題に立ち向かうのは言葉で言うほど簡単ではないでしょうし、自分の中の正義を取れば、大事な何かを代償として失うかもしれない。

自分は「アロイシス校長」なのか?

それとも「シスター・ジェームス」なのか?

問われますよね?

「ダウト」という作品を前にして客席に座る度に。

そして、今回の前楽公演を拝見した中で特に強く感じた「アロイシス校長が抱える疑い」

舞台の、最後の場面、です。

アロイシス校長が最後に抱える「疑い」は、冒頭の神父の説教に登場する船員が海の上で抱えた「疑い」と繋がるんですよね。

劇中で、アロイシス校長はフリン神父がミラー少年にワインを飲ませて手を出したと直感的に確信したからこそ、あれだけ強硬に神父を追い詰めたのでしょうけれど、実際、どう描かれていたのか?と振り返ってみると・・・

フリン神父が同性愛者であることは確かにそうなんだと思いますが、彼は自分が教師である以上、生徒(子供)に手を出したことはなく、ミラー少年に関しても同様で、教区や学校の中で絶対的な弱者であり少数派である少年のことを(教師として)心配して目をかけていた(=善意)という神父の主張に嘘は無かったように思うのです。

ただ、カトリックの神父としては同性愛者であることは自体が御法度で、相手が大人で合意の上であっても、それが世間の噂となれば自分は聖職者では居られなくなる(しかも今から50年以上も前の時代背景ですからね)。それが唯一、フリン神父が抱えていた弱みなので、アロイシス校長の追及を逃れるには学校から離れるという選択肢しか彼には選べなかったのでしょう。

結果、神父の栄転という形でアロイシス校長はフリン神父を学外に追放することに成功はするけれど、彼女の中でも「子供に対しては(自分の疑いは)本当に正しかったのか?」という「疑い」が生まれるんですね。

彼女は自分の中に「疑い」を抱くことで、これからずっと自分の中に「(相手に偽りの罪をきせたという)罪を犯したのではないか?」「自分の個人的な感情だったのではないか?」という疑いの中に後悔を抱くことになるのかな・・・という予感が残ったラストでした。

+++++++++++++++

「疑い」というものについて考えた時。

「疑惑」とか「疑念」とか、あまり良い意味では使われない言葉なのでマイナスなイメージがついつい湧いてしまいますが、「自分の考えを疑う」こと自体は、決して悪いことではないと、思うんです。

自分の直感も悪くはないけれど、絶対に間違わない人間などいないのでしょうし、もしかしたら「自分が間違っているのかも?」と疑うからこそ、相手の立場に立って考えてみようと思えるのであって、自分を疑わなくなったら、それはもう「狂信」ですよね?

自分の内側から見つめる自分と、それを疑う外側から見つめる自分の両方が居て、初めて「自分」が見えてくるのかもしれない・・・と、ふと思った前楽公演でした。

そんなに複雑な話でもないし何か大きな事件が起こるわけでもないけれど、たった一つの「疑い」が起こす波紋によって「人」と「人と人の関係」、そして「社会」や「時代の変化」が浮かび上がってくるようで、考えさせられると同時に、とても好きな戯曲の一つになりました。