新聞記者の介護職の賃金の記事に関する違和感(1月29日毎日新聞「なるほどり」)

ミスリードを招きかねない記事

1月29日の毎日新聞の「なるほどり」はとても気になる内容でした。テーマは介護人材の給料の低さで、僕が気になったのはそのテーマではなく、賃金の分析について、でした。あまりに粗い分析で、明らかにミスリードを招くものだと感じたからです。最近の統計問題を新聞では大きく取り上げているし、毎日新聞では、「がん患者が少なくなったのは、がん患者そのものが少なくなったからではない、コロナで受診控えが起きたからだ、物事をちゃんと冷静に見よう」みたいな記事も載せていたのに、僕は「なるほどり」の記事を見て、とても残念に感じました。

具体的な違和感

具体的な部分は、

「(介護職の給与は)全産業平均より8万円ほど低いのが現状です。埼玉県内のデイ・サービスで働く介護職員の男性(32歳)は、給与は手取り23万円ほどだと言います」

という部分です。この文章で、

①全産業平均の部分と、この32歳の男性の部分は関連性はデータ上ない。この32歳の男性の賃金が全産業平均より8万円低いわけではないのに、そのように読めてしまう。

②32歳男性の賃金が残業込みなのか、込みでないのかが明らかになっていない。それによってデータの見方が大きく変わる。

③仮に、32歳の男性の賃金が残業込みであった場合でも、額面では30万円くらいはある可能性がある。

この3つの違和感が沸き起こりました。この3つの部分をしっかり明らかにしないと、必要以上に介護職の賃金が低い、という印象を読み手に与えてしまうことになります。

実際に賃金データを見てみる

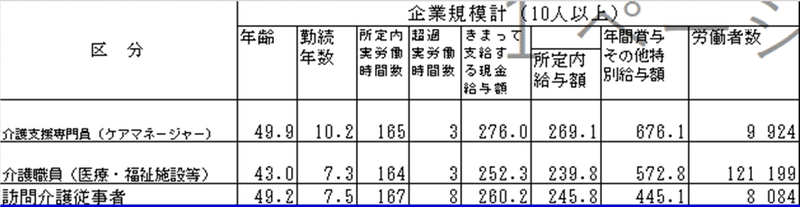

実際に賃金構造基本統計調査で、介護関係の賃金を見てみます。

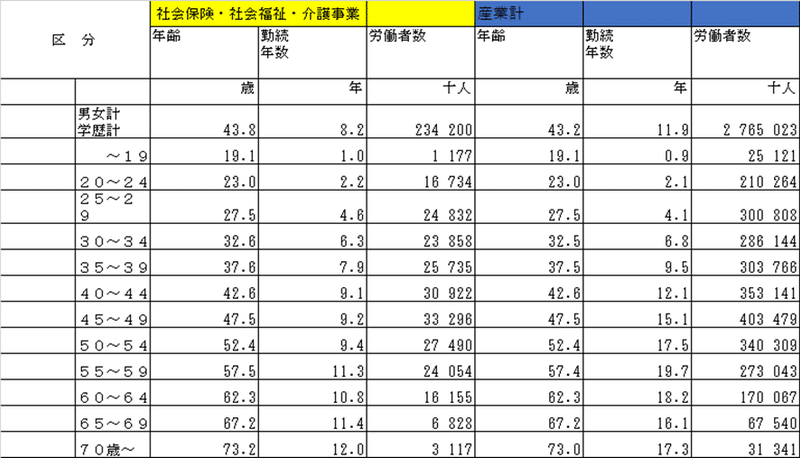

上記は、2020年調査の職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)のデータです。職種別の賃金だと平均の賃金がないので、全産業平均との比較ができないので、産業別の賃金データも見てみます。

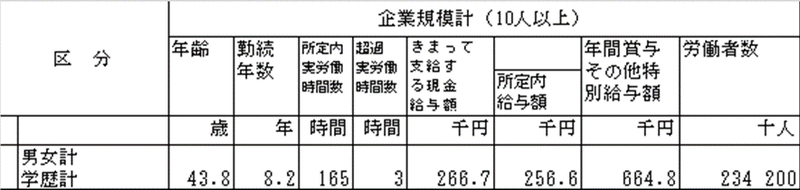

上記は、「P85社会保険・社会福祉・介護事業」の企業規模計の賃金です。介護事業だけではないことには留意する必要があると思います。

賃金構造基本統計調査では、全産業平均と介護職の賃金の差は6万円

次に、産業計の平均データです。これで見ると、「所定内給与額」では6万円とまでは言いませんが、確かに5万円の差があることが分かります。「きまって支給する現金給与額」では確かに6万円の差があります。毎日新聞はそもそもどのようなデータを用いて、「8万円」の差といったのか、まずそこが分かりません。しかし、ここでは賃金構造基本統計調査をもとに分析をしていきます。

産業計と介護職の賃金を比較する際に注意すべきは、勤続年数が3年も違うことです。産業計の方が3年も勤続年数が高い、ということが分かります。これを具体的に見ていきます。

これは、介護職(黄色)と産業計(青)の各年齢ゾーンにおける勤続年数と労働者数です。ここから分かるのは、45歳以降の勤続年数が介護職では大幅に少ない、ということです。45歳以降では、6~8歳位勤続年数が介護職が少ない、ということによって考えられることは、まず介護職は中途入社者が多い可能性が考えられます。日本型雇用において、勤続年数が短いほど賃金が低くなる可能性が想定されます。

非正規比率と勤続年数が低いのが介護職の特徴

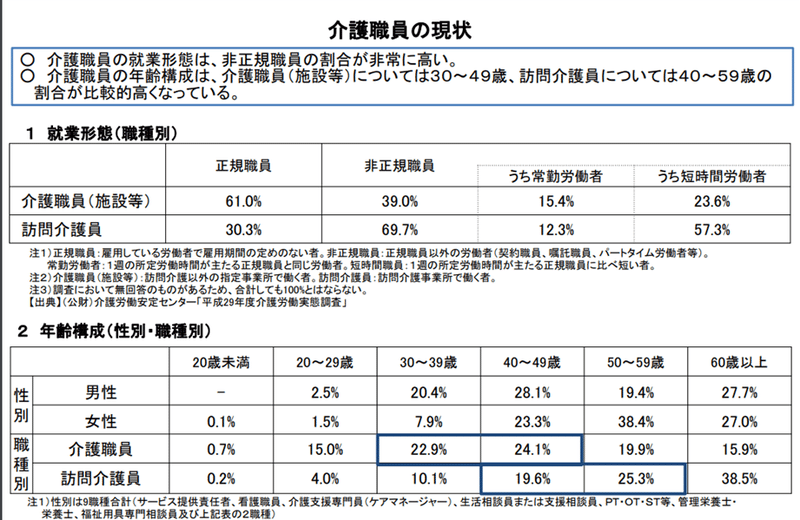

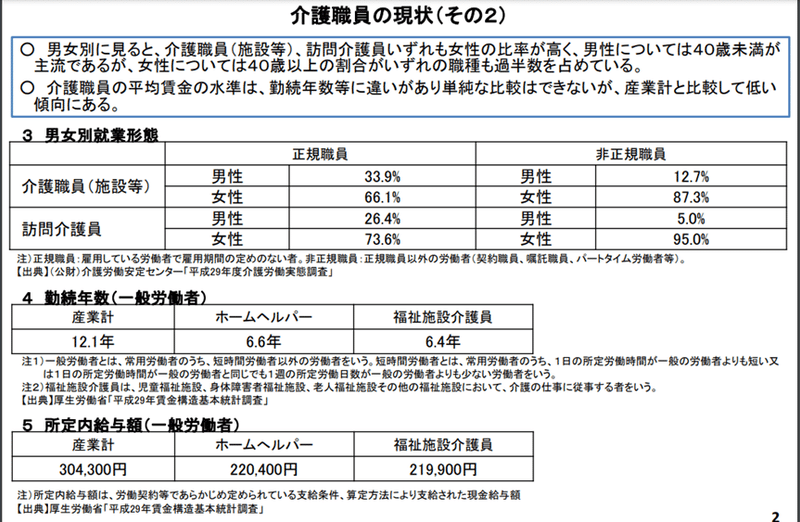

これは、厚生労働省の「介護労働の現状」という資料です。平成29年の賃金構造基本統計調査がもとになっているので若干古いですが、これで見ると介護職の方は非正規比率が高いことが分かります。さらには、このデータでは60歳以降者も多いことが分かります。賃金構造基本統計調査は「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金データなので、このうち介護事業の人数割合がどれくらいで、どれくらいに対する影響を持っているのかは分かりません。ただ、介護職のデータは、非正規比率が高く、勤続年数も低く、高齢者が多い(細かいエビデンスは時間の都合上つけませんが、介護職は主婦の方のパートやリタイア後に従事されることが多いです)可能性があります。

「介護職の賃金が低い」と記事にするのであれば、その背景を書くべきではないか

この場合、賃金は高くなく、また主婦の方の場合は、配偶者控除や所得税、住民税と言った上限が決まった働き方をされるケースも考えられます。上記のパワーポイントでも「介護職員の平均賃金の水準は、勤続年数等に違いがあり単純な比較はできないが、産業計と比較しても低い傾向にある」と書かれています。この「勤続年数等」の「等」に厚生労働省はどこまでの含意を込めたのか、僕にはわかりません。

介護職の賃金は恐らく他の産業の賃金と比べて低い実態にあるのだろうと思います。ただ、どうして低いのか、どの様に低いのか、同条件(雇用形態、年齢、勤続年数を合わせる)の場合でも低いのか、そこまで言及して、初めて「介護職の賃金が低い」と言えるのではないかと思います。今回の毎日新聞の「なるほどり」は、ただ低い、というだけで、どの様に低いのか、全く説明されていません。ミスリードさせるような文章(32歳男性の賃金が産業別平均と比べて6万円も低い、と理解されかねない)もおかしいと思います。

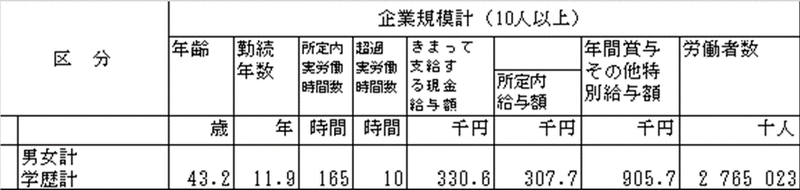

32歳男性の手取り23万円は少ないのか

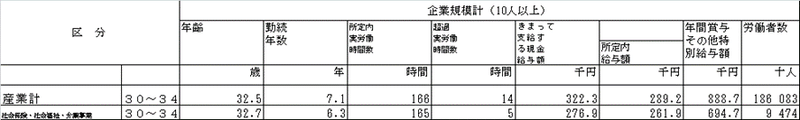

ちなみに、「30~34歳」の「産業計」と「社会保険・社会福祉・介護事業」の男性の学歴計で比較したデータです。確かに「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金は低いですが、仮に埼玉県の32歳男性の賃金が所定内で29万円程度(23万円の手取りから推測)した場合には、産業計の賃金と同じ程度となります。仮に残業をたくさんしていても、それでも手取りが23万円だったならば、毎日新聞はそのように書くべきだと思います(たったご5文字「残業しても」、と付け加えるだけです)。この男性の賃金が本当に少ないのか、全くこの「なるほどり」では説明されていません。

これを書いた記者は、介護職の賃金が低い、と義憤に燃えていたのかもしれません。ただ、必要以上に「介護職の賃金が低い」と喧伝すると、かえって介護職の希望者が減ってしまうことが懸念されています。

データを慎重に扱うべき新聞が、この様な記事を書くべきではないのではないかと思い、書いてみました。

最後に

なお、玄田有史編の「人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか」という本には様々な研究者が、近年の賃金の動向(=賃金が上がらない)について分析しています。この本では、介護職のことも言及されています。超少子高齢社会によって、日本の産業別就労人口において医療・介護職は増加傾向にあり、診療報酬によって値段が決まっている医療・介護職はマクロの生産性を低下させることが指摘されています。そのうえで、診療報酬制のため、値段が決まっている結果、収益性の改善性ができず、賃金が上がりにくいことが指摘されています。つまり、医療・介護職は、現状の日本の医療・介護制度のもとでは賃金が上がりにくい状況にある、ということです。ここを変えなければ賃金は上がらないのかもしれません(だからこそ、今回の様に政府介入によって賃金をあげなければならない)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?