「凪のお暇」の凪が読んでいた空気と母が生きてきた空気を知って、30歳になることを考えた。

糸電話にそっと囁くように。

まず、近況を書かせてください。

今年はあと三ヶ月で終わるのですが、個人的なことを書かせていただくと、あと五ヶ月で僕の二十代が終わります。

三十歳は村上春樹が「風の歌を聴け」で群像新人文学賞を受賞した歳です。

受賞の言葉では以下のように語っています。

四十歳になれば少しはましなものが書けるさ、と思いながら書いた。今でもそう思っている。

受賞したことは非常に嬉しいけれど、形のあるものだけにこだわりたくないし、またそういった歳でもないと思う。

ちなみに、村上春樹は三十八歳で「ノルウェイの森」を発表して「(ほぼ)十年目の一段落なのかな」と振り返っています。

僕は村上春樹のようになりたいんだ、という話がしたい訳ではないのですが、意識として三十代は村上春樹が「ノルウェイの森」を書いたんだと、頭の片隅に刻まれています。

そんな訳で、最近の僕は取り憑かれたように会う人、会う人に三十歳になること、三十代を生きることについて喋っています。

つい先日、母と長電話をする機会がありました。

母と電話をすると僕は平均二時間くらい話をしていて、基本的にオタクな会話を交わしています(母は羽海野チカの大ファンです)。

僕たちは親子の前にオタク友達みたいなところがあって、今回の電話で母親から「息子というか友達って感覚なのよね」というお言葉を頂きました。

逆に父親は僕や弟に対して、親としての役割を真っ当しようと接してきます。最近は僕や弟が結婚して奥さんを連れてきても良いように、とリビングを綺麗に片付けていたらしいです。

なんか、ちょっと可愛いと思ってしまったが、そういう期待をするなら弟やぞ、お父様よ。

話が逸れました。

母が僕を友達という感覚でいてくれたおかげなのか、今回の電話で母の二十代の話だったり、三十代の話を聞くことができました。

母いわく、十代は楽しい思い出はなかったらしいです。

僕が幼少期の頃に母方の実家へ行った時の光景を思い出す限り、母の言わんとすることは分かります。

父は笑い話のように言っていましたが、母と結婚すると決めた時、祖母が、父の職場まで来て話を聞きに来たらしいのですが、娘の婚約者の職場に乗り込んでくる母親ってどうなの? 挨拶の段取りとか絶対あったでしょ? それを無視して行ってるよね?

いや、まぁ母の実家は土地とか持っていて、母自身がいわゆる箱入り娘で、そんな娘が突然、バツイチの十歳も離れている男と結婚するって言い出したら、そりゃあ居ても立ってもいられなかったんだろう、ってことは分からない訳ではないんですけど。

我が母様はそうなると分かっていて、あえて父を選んだような気さえするんですよね。

おそらく母は如何に箱入りの「箱」から抜け出すかが、十代の課題だったのでしょう。

田舎の恐ろしい話ですが、母の弟さんは一度結婚した後から、結婚せず一人で生きています。そんな弟さんを心配した近所の人が見合いを組むから説得しなさい、と母に電話があったらしいんです。しかも、去年。

去年!

え、なに? 平成最後の年であっても田舎で独り身で生きていたら、強制的に見合いを組まされる世界なの?

そりゃあ、母も早々に結婚するわ!

つーか、僕が大阪に行きたいって言った時、諸手をあげて賛成したのって、それが原因? え、お母さま、どっちかって言うと、僕は社会勉強として見合いとかしてみたいんですけど? ご趣味は? とか全然、聞くよ。いや、マジで!

まぁ冗談です。

僕はあくまで父の姓を名乗っていますし、家も土地も継ぎません。その辺の諸々は親戚の子たちがなんやかんやするでしょう。

さて、母が結婚したのは二十一歳で、僕を産んだのが二十二歳でした。

二年後の二十四歳の頃に弟を産んだので、母の二十代は子育てに追われていたはずです。

そんな中で僕や弟が通う幼稚園や小学校などで知り合う、いわゆるママ友たちが(母から見れば)みんな年上で、話を聞くと、みんな自分を持っていたんだと母は言います。

「仕事とか、趣味とか、育児以外のものを三十歳くらいのお母さんたちはみんな持っていてね、それが羨ましかったんだよね。三十代って自由なんだって」

だから、三十歳になるのは楽しいよ、と母は言い、更に以下のように続けました。

「ちなみに、私はあんたがどんな四十歳になっているか、今から楽しみなんだよ」

母の三十代と四十代が決して自由で、楽しい訳ではなかったことを身に染みて僕は理解しています。けれど、同時に今の母は自由で心地いい日々を過ごしている、ことも知っています。

そして、その中心にあるのが三十代にはじめた仕事であることも分かっています。

三十代に如何なる「自分を持つ」かが、その先の日々にどれだけの影響を持つか、ということを母の姿から、僕は知っていたのだと気づきました。

だから、僕は三十歳になることの準備にこだわっている、という訳でもないと思うのですが、その際にどのような四十代、五十代になりたいか、ということも考慮しなければ、どのような三十代を過ごすかは語れないように思いました。

村上春樹の受賞の言葉ではないけれど、四十歳には少しはましなものが書けて、小説だけじゃない人生も持っている、そんな大人になりたい、と今は漠然と考えます。

まったく具体的ではないですね。

その辺は、あと五ヶ月あるので、まだつらつらと考えてみたいと思います。

などと母の人生について書いてしまいました。

今回、実はこれから三十代に突入する前に、二十代を振り返る意味も含めて「凪のお暇」というドラマについて書きたいと思っていました。

なので、そちらについて触れさせてください。

ちなみに、最近二十代について考える時、思い浮かぶ文章があります。

それが、

20代は「目に見えない負債」を減らす時期だと意識したほうが良い。人との繋がりのなさや人間不信とかこっそり進行する病気とか異常性癖とか無知とか。そういう負債がリボ払いで、30代以降で大爆発して目に見える破滅(重病や破産や事件)に変わっていく。

強力な地雷ほど目に見えないっていうのはホント

というもので、これは作家の浅井ラボがツイッターで書かれていた内容です。

そして、「凪のお暇」という作品はまさに「目に見えない負債」を二十代のうちに減らそうと決意した物語に僕は見えたのです。

なので、「凪のお暇」の話をさせてください。

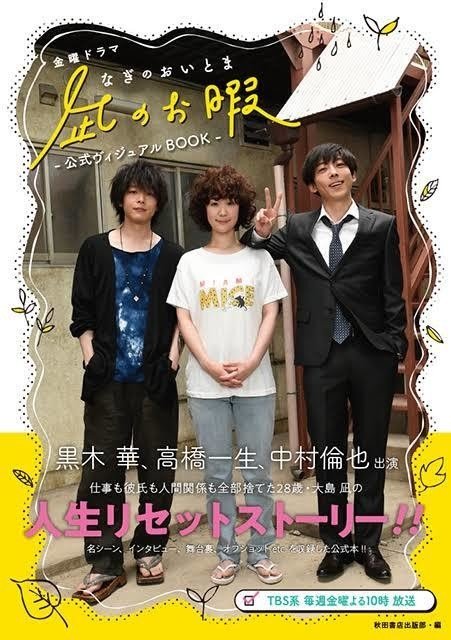

あらすじを紹介すると以下になります。

節約が趣味の28歳OLの主人公・大島凪は、常に空気を読んで周囲に合わせて目立たず謙虚に振る舞い、くせ毛を時間をかけてストレートに整えるなど女子力の高い自分を作り上げていた。

ある日、凪を蔑む同僚たちの陰口を知り、さらに隠れて交際している我聞慎二が性行為目当ての旨を彼の同僚らに話しているのを目撃し、過呼吸で倒れる。

以後、会社を辞め、家財を処分し都心から郊外へ転居、全ての人間関係を断ち切った凪は、ゼロから新しい生活を始める。

ゼロから始めた時、凪は図書館でウィッシュリストなるもを知ります。

ここで言うウィッシュリストは自分の持つ「願い(wish)」を箇条書きにしたものです。そして、ゼロから新しい生活を始めた当初の凪は、このウィッシュリストを一つも書き出すことができません。

しかし、最終話では、ウィッシュリストを埋めることに成功します。

その内容が

・「自分の運転で出かける」

・「友達と飲む」

・「人に興味を持つ」

・「サッカーを見に行く」

・「音楽を聴く」

・「好きな服を見つける」

・「美味しい空気をあげられる人になる」

となります。

このウィッシュリストは凪を通してドラマを見ていた視聴者からすれば、あの人の影響で、この願いを書いたんだな、あの体験をしたから、この願いなんだ、というのが分かる内容となっています。

同時に凪のお暇(新しい生活)に引っぱられるように、周囲のキャラクターたちも、自分を見直す時間を持つようになっていくのが、このドラマの見どころです。

その中で大島凪の元カレ、我聞慎二が過呼吸に陥って仕事中に倒れたことをきっかけに、休暇を取って、なぜか凪のお隣、安良城ゴンで寝泊まりをするようになります。

僕はこの展開が死ぬほど好きです。

とくに慎二がベランダで缶ビールを飲んでいるところで、凪もベランダで缶ビールを飲みながら漬物を食べるシーン!

めちゃくちゃ好き。

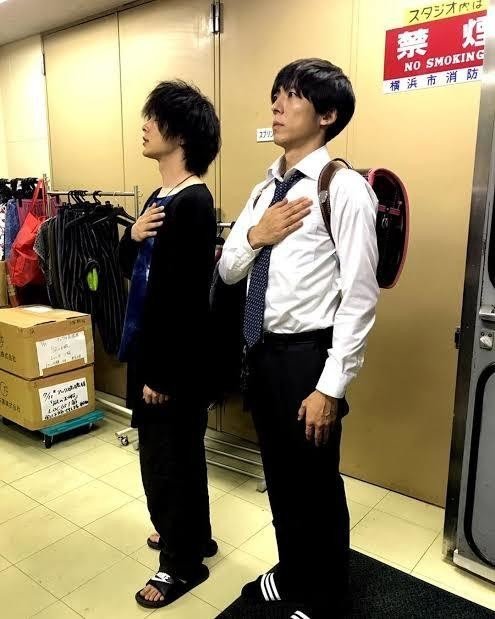

調べてみると凪のお暇は、元カレの我聞慎二( 高橋一生)かお隣の安良城ゴン(中村倫也)のどちらを凪は選ぶのか? という視点で見られている部分があったようです。

この毛色の違う二人のイケメンのどちらを選んでも苦労しそうだなぁ、と思うんですが、僕は「凪のお暇」を勧めてくれた方から、当初はどちらも好きになれないと思うんですが、途中からどちらも大好きになると思うんですよ、と言われていました。

実際、どちらも大好きになりました。

流れとしては最初、安良城ゴン(中村倫也)を好きになって、その後に我聞慎二( 高橋一生)の中学生男子か、っていう感じを好きになって、初恋を知った後のゴンも良いなぁってなり、最後には凪と一緒に公園で凹んでいる慎二が素直で好き、という結論に至りました。

三島由紀夫が「愛するということにかけては、女性こそ専門家で、男性は永遠の素人である」と言っています。女性が専門家なのか、は僕には良く分かりませんが、「男性は永遠の素人である」のは確かでしょう。

ついでに凪のお暇で一番好きなキャラを言うと、僕は吉永さんです。

吉永さんは凪の真上の部屋に暮らしている老女で、自動販売機のおつりを探ったり、パン屋でパンの耳を恵んでもらうなどしている方です。

江國香織の「赤い長靴」でも、そういう老女が登場したなぁと思って見ていたのですが、吉永さんは無類の映画好きで、部屋にはホームシアターがあり、パンの耳で作った節約菓子とともに日々を満喫しています。

この吉永さんに誘われて凪や慎二、ゴンは映画を見て、自分の悩みを打ち明けたり、弱音を吐いたりします。

そして、それを吉永さんは自分の体験談で打ち返したりせず、映画では、こうだったという言い方でキャラクターたちに助言を与えていきます。

少し前に、元「SDN48」の大木亜希子が「人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした」という本を出して話題になっていましたが、僕も吉永さんみたいな人と住まなくて良いので、週一でお菓子とか料理を持って通い映画を見ながら弱音を吐きたい! ってなりました。

映画を見ながらってところが良いですよね。

さて随分、長い分量を書いてしまったので、最後にまとめを書きたいと思います。

凪のお暇の主人公、大島凪の根底にあったのは田舎に住むお母さんとの関係でした。

お母さんの望む娘になる、という空気を凪は払いのけることができません。その為に、自分の人生にとって必要なお金であっても、母に罪悪感を植え付けられるような頼まれ方をすると断ることができずに渡してしまいます。

そんな凪のお母さんもまた自分が住む町の空気を読んで、体裁を保つことを一番に考えて動いていることが、途中から分かってきます。

自分がどう見られているか、という自意識。

そして、その自分がどう見られているか、という自覚なしには生きられない田舎の疎外感。

そういうものを僕は母や祖母、その周辺の人達から感じることがありました。

僕は日本の田舎の息苦しさを間接的にはではあるけれど、知っていたんだな、ということを「凪のお暇」を見て、改めて実感しました。

そして、その空気を母は僕たち息子に強要して来なかったんだ、という事実に頭が下がります。

次に帰省する際には母の好きなものを大量に買って行こうと思います。

サポートいただけたら、夢かな?と思うくらい嬉しいです。