Day200 勉強するのは何のため 僕らの「答え」のつくり方

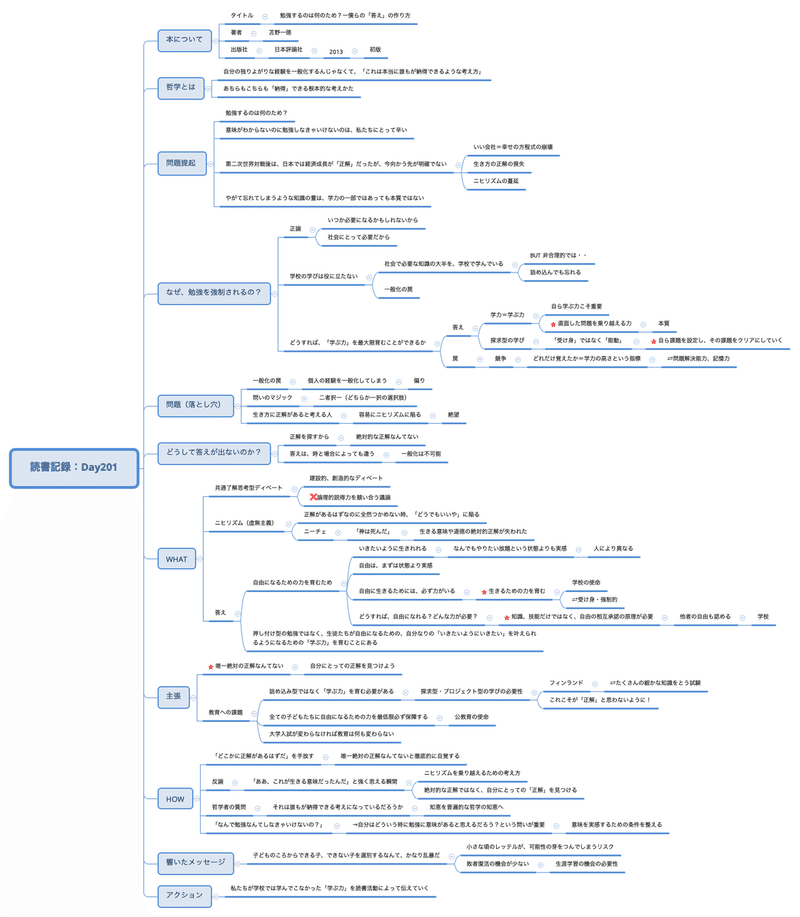

【本について】

タイトル:勉強するのは何のためー僕らの「答え」のつくり方

著者:苫野一徳 出版社:日本評論社 2013年(初版)

■問い:勉強するのは何のため?

■著者の答え(超要約):「自由」になる力を育むため

自由を獲得するためには、「正解」ではなく、自分なりの「納得解」を見つけていくこと。(正解を求めると、”ニヒリズム”に陥る)そのために、学校は、細かな知識の正解を競わせるような教育ではなく、自分で「学ぶ力」を育む教育が必要。(例:共通了解思考型ディベート)私たちは、「自由」という状態よりも「感覚」を実感すること。独りよがりの自由を目指すのではなく、他者の自由も承認していくこと。小さな頃から能動的に学び、「学ぶ力」を身につけ、生涯学習を続けていくこと。

・哲学とは

自分の独りよがりな経験を一般化するんじゃなくて、「これは本当に誰もが納得できるような考え方」(あちらもこちらも「納得」できる根本的な考えかた)

・問題提起:勉強するのは何のため?

意味がわからないのに勉強しなきゃいけないのは、私たちにとって辛い。

第二次世界対戦後は、日本では経済成長が「正解」だったが、今向かう先が明確でない。(生き方の「正解」の喪失、ニヒリズムの蔓延)

いい会社=幸せの方程式の崩壊

やがて忘れてしまうような知識の量は、学力の一部ではあっても本質ではない

・なぜ、勉強を強制されなければならないのか?

【正論①】いつか必要になるかもしれないから(一般化された答え)

【正論②】社会にとって必要だから(一般化された答え)

・学校の学びだけでは役に立たない(一般化の罠)

詰め込み型は、非合理的では?詰め込んでも忘れてしまっては、意味がないのでは?

学校教育が全て悪いのではなく、社会で必要な知識の大半を、学校で学んでいるという事実もある

・どうすれば、「学ぶ力」を最大限育むことができるか

「学力=学ぶ力」(「自ら学ぶ力」こそ重要:直面した問題を乗り越える力

つまりこれが「本質」)

必要なのは、”探求型の学び”「受け身」ではなく「能動的」な学びの必要性

自ら課題を設定し、その課題をクリアにしていく姿勢

「学ぶ」ということの罠→競争

「どれだけ覚えたか=学力の高さ」という指標⇄問題解決能力、記憶力

・2つの落とし穴

1、一般化の罠

個人の経験を一般化してしまうこと(偏りが出る)これを、「正解」としてしまうと、容易にニヒリズムに陥る(絶望)

*ニヒリズム(虚無主義)

2、問いのマジック

二者択一(どちらか一択の選択肢)

・どうして答えが出ないのか?

・正解を探すから(絶対的な正解なんてない。時と場合によっても違う)

・答えは、時と場合によっても違う(一般化は不可能)

・「学ぶ力」を育む教育

共通了解思考型ディベート

建設的、創造的なディベート(よくある論理的説得力を競い合う議論ではない)

・「勉強するのは何のため?」(答え)

自由になるための力を育むため

生きるための力を育むことが学校の使命⇄受け身・強制的

学校使命は、押し付け型の勉強ではなく、生徒たちが自由になるための、自分なりの「いきたいようにいきたい」を叶えられるようになるための「学ぶ力」を育むことにある

・どうすれば、「自由」になれる? どんな力が必要?

・知識、技能だけではなく、自由の相互承認の原理が必要(他者の自由も認める)

・「どこかに正解があるはずだ」を手放す

・唯一絶対の正解なんてないと徹底的に自覚する

・絶対的な正解ではなく、自分にとっての「正解」を見つける

「なんで勉強なんてしなきゃいけないの?」

→自分はどういう時に勉強に意味があると思えるだろう?という問いが重要

意味を実感するための条件を整える

・著者のメッセージ

唯一絶対の正解なんてない。自分にとっての正解を見つけよう。

【教育への課題】

詰め込み型ではなく「学ぶ力」を育む必要がある

探求型・プロジェクト型の学びの必要性(フィンランド)

⇄たくさんの細かな知識を問う試験

全ての子どもたちに自由になるための力を最低限必ず保障すること(公教育の使命)

教育を変えるためには、大学入試が変えていく必要がある

・響いたメッセージ

・子どものころからできる子、できない子を選別するなんて、かなり乱暴だ

(小さな頃のレッテルが、可能性の芽をつんでしまうリスク、敗者復活の機会が少ない)

・生涯学習の機会を設ける必要がある

・アクション

私たちが学校では学んでこなかった「学ぶ力」を読書活動によって伝えていく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?