僭主政、あるいは反知性主義的政治(2014)

僭主政、あるいは反知性主義的政治

Saven Satow

Mar. 27, 2014

「暴君に最も都合がいいのは神の観念である」。

スタンダール

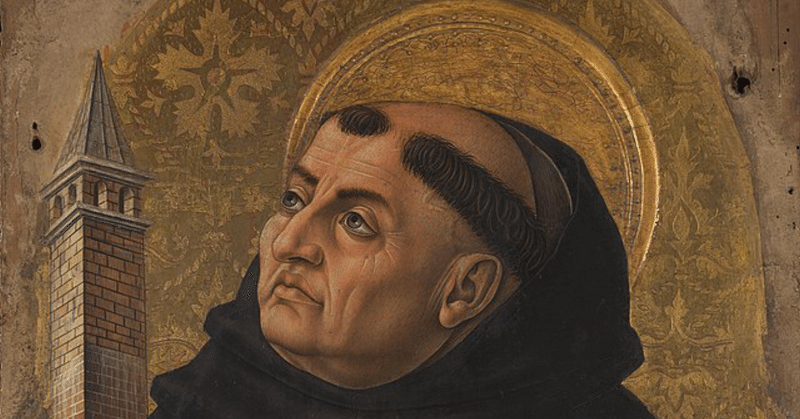

近年、日本の政治状況は「反知性主義」と評されている。それを中世を代表する思想家トマス・アクィナス(1225~74)はなら、「僭主政治」と糾弾するだろう。この主知主義者は、『君主の統治について(De Regno Ad Regem Cypri)』において、僭主政を最悪の政体と批判している。

アクィナスはアリストテレスを批判的に継承し、体系的な政治理論を構築している。ニコロ・マキャベリやトマス・ホッブズなど近代の政治思想はその土台の上で展開されている。

僭主は、古代地中海世界で、外敵に対する功績を足場に、貴族の軋轢や平民の不満を利用して権力を掌握し、独裁的な手法を展開する政治指導者である。古典ギリシャ語の「僭主(Tyranos)」は英語の「暴君(Tyrant)」の語源でもある。アテナイのペイシストラトスが僭主の代表とされる。

アクィナスの政体論は著作によって異なっている。ただし、どういう政体が最もよいかをめぐっては揺れ動いているが、僭主政が最悪だとする見解には違いはない。僭主政に陥らないためにどうすればよいかが著作によって相違が見られるのだから、今回はそこに深入りしない。

アクィナスはアリストテレスに則り、人間が集団として追及するべきは「共通善」だと主張する。これをないがしろにすると、その集団は崩れてしまう。正しい支配は自由人の集団において果たされる。それは集団として共通善に向うための支配であり、奴隷の集団とは異なる。

僭主はその共通善の継承よりも私的利得を追求する。「正義」ではなく、「気まぐれ」に従って統治するため、無法が到来、人々は安堵感を失ってしまう。僭主は社交や協調を禁止、人々の相互信頼を奪う。人間関係はその信頼に代わり依存や服従へと堕落する。人々は恐怖政治の下に置かれ、「卑屈」になり、「有徳」に生きられなくなってしまう。

アクィナスは、アリストテレスに倣い、平和を政治的価値に位置づける。僭主政に陥っても、アクィナスは暴力的抵抗を是認しない。それはまた別の僭主の登場を招くからだ。新たな僭主がその不満を利用して台頭するというわけだ。私的独裁に対して、元老院のような公的権威によって解決されることを示唆する。それができない場合、神にすべてを委ねるべきである。神は僭主を罰し、永遠の幸福を奪ううであろう。

アクィナスがアリストテレスと異なる点の一つは政治をセカンド・ベストと捉えていることである。アリストテレスはポリスを自明視し、そこから内在的に政体を考察している。それはベストを目指す完成主義である。一方、アクィナスは神の国を超越的に想定し、その理想との比較から政体を検討する。神の国は主が支配している。人間には実現できない。そのため、この世で行われる政治は完成主義ではなく、あくまでセカンド・ベストである。

アリストテレスは完全な充足的共同体を構想する。アクィナスはそれを踏襲しつつ、徳の完成を霊的な権威、すなわち神に委ねる。国家は倫理的ではなく、法的共同体である。国家はあくまで地の国であり、そこで必要なのは法的秩序の整備である。

政治をセカンド・ベストと捉える発想はマキャベリやホッブズのような近代の政治理論に受け継がれる。こうした非完成主義的理論家は道徳に基づく政治を斥ける。彼らは有徳者でなくても統治できるようにするにはどうしたらいいか、あるいは道徳の政治が対立・戦争の原因となるのでその代替案をどうすればいいかを考察している。近代の政治は公私を分離し、内面の自由が保障される。政治権力が道徳に介入し始めた時、それは近代に背く行為である。

法は抽象的・一般的な原理であるが、統治は具体的・特殊的状況において実行される。アクィナスの主知主義は法と統治の関係を模索する。一般的な原理から特殊な結論を導き出すことがあるべき姿ではない。法を統治に現実化し、共通善の実現とするために知性が両者を統合する必要がある。僭主政はまさに反知性主義である。

アクィナスの法の理論は非常に精緻な体系を持っている。ここでは詳細に立ち入る余裕はない。神・教会・国家の三段階から法秩序を捉える特徴がある。彼はストア派の自然法概念に依拠して、聖書や教会、国の法律を総合している。法は理性に属し、共通善に体系づけられている。また、その法は人々から委ねられた公職者によって制定され、公にした上で効力を持たせなければならない。

神の理念は「永遠法」であり、それが被創造物に分有される時、「自然法」が働く。自然法は自由意思によって道徳法となり、自己保存や教育を始めとする種の再生産、社交の傾向性という内容がある。それは第一次的な普遍的原理と第二次的な特殊的内容の修正を許容する原理によって成り立っている。先に挙げた一般性と特殊性の関係がここにも見られる。

この自然法の特殊な状況に沿った命令が「実定法」である。これは人々の同意に立脚している。他方、永遠法と自然法はそれを必要としない。

旧約・新約に書かれ、真の幸福を個別的に人間に神が与えているものが「神法」である。一方、共通善を目指すのが「人定法」である。それは教会法・国法・万民法に分類される。教会法は教会の行為を規制する法、国法は統治者が共通善を指向する法、万民法は国家や民族を超えて共通する規範、言わば国際法である。万民法は自然法的であるは、人々の同意に基づく点で実定法的である。

法の運用に際して、「思弁理性」と「実践理性」の違いをアクィナスは強調する。法の理論お考察は前者であり、それを統治に実現するのは後者である。法と統治は、その上で、先に挙げた通り、統合される。

アクィナスは徳ではなく、法に基づく統治とセカンド・ベストとして政治を説く。それに最も反しているのが僭主政である。確かに、こうして検討してくると、今の日本お政治状況が反知性主義の僭主政だと言わざるを得ない。安倍晋三や橋下徹などによる法の恣意的解釈や道徳への政治介入、人々の対立の激化はそう糾弾できる。歴史が教えてくれるのは、僭主は民主政からも生じるということだ。僭主が後を絶たない日本の状況はまさにそれを繰り返している。

〈了〉

参照文献

山岡龍一、『西洋政治理論の伝統』、放送大学教育振興会、2009年

トマス・アクィナス、『君主の統治について─謹んでキプロス王に捧げる』、柴田平三郎訳、岩波文庫、2009年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?