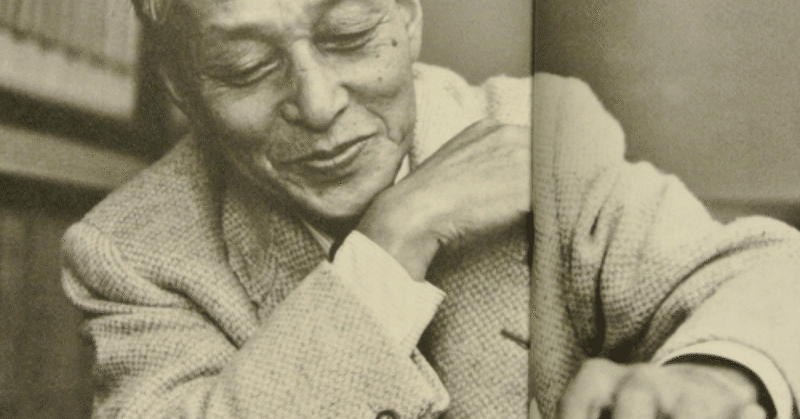

You Like Bohemian─小林秀雄(4)(2004)

四 ダンディズムとスノビズム

小林秀雄の目指す社会や時代にも揺るがない自意識がいかなるものであるかは『近代絵画』(一六五四)が最も明確に伝えている。「ボードレール」、「モネ」、「セザンヌ」、「ゴッホ」、「ゴーガン」、「ルノワール」、「ドガ」、そして「ピカソ」の八編が収録されているが、この選択に彼の問題意識が表われている。小林秀雄がヨハネス・フェルメールやマックス・エルンストを論じる姿を想像できない。パブロ・ピカソを評価していても、実質的に、「青の時代」に限定されている。「わからない、言葉にならない」ピカソの絵は「狂人にも子供にも大変遠い、好奇心と想像力の豊かな意識家の心の鍵だ」と率直に告げている。「昔は、絵というものは一歩一歩完成の方に進んだものだ。だが私の場合は、絵は破壊の総計だ。私は描き、それから破壊する。しかし究極には何も失われていない。私が取り去った赤の色はどこか他の所で現われる」(パブロ・ピカソ)。

小林秀雄はレンブラント・ファン・レインやディエゴ・ベラスケスといった一七世紀の絵画から語り始める。ウージェーヌ・ドラクロアからエドゥワール・マネに至る絵画の色彩表現を中心に近代絵画の発展と、絵画に見られる一九世紀ロマン主義の思想や文学における近代の意識を平行して論じている。

彼はポール・セザンヌについて「自然とは感覚の事だ、と彼は言う。そして感覚とは、彼のその実現を迫って止まぬものなのである」と書いている。「当方と相手との間の認識関係」があり、「その関係の一様態としての客観主義という様なものも、無論、彼に無意味だった様である」。「自然の像を実現する困難を語る、彼の様子には、自然が彼の生存の構造と化しているという様な趣が見える」と結論を導き出す。セザンヌは、一八六三年に反アカデミーの目的で開催された「落選展」に展示されている。

オーギュスト・ルノアールについて、「美しいものは、当り前である。健康が当り前な様なものだ。彼の美学は、この一と筋につながる」と言い、「ゴッホは、表現派の開祖であるという様なことが言われるが、彼の絵は、激する主題の吐露というより寧ろ逆にその抑制が、絵の真のスタイルを成している様に思われる」。

また、ポール・ゴーガンは「印象派の感覚主義に対する嫌悪から、思想とか想像力とかの力を強調したが、彼の絵は結局のところは決して文学的ではない」。その上で、こうした近代絵画は、エドガー・ドガがそうであったように、写真や映画といった新しいメディアの勃興にも刺激され、度色彩や形をめぐって発展していった結果、造形的な方向に傾いていくと小林秀雄は述べている。近代絵画は既存のメインストリームからではなく、アウトサイダーたちがメディア・ミックスを伴いながら、スリップして形成された流れというわけだ。

スリップストリームとしての近代絵画を考察しつつ、ボードレール論を冒頭に置いているように、絵画におけるダンディズムを語ることが彼の狙いである。クロード・モネから始まりパブロ・ピカソの「青の時代」に至る時期は、ダンディズムが生まれ、消えていった時代に適合するのであり、シャルル・ボードレールこそ、『現代生活の中の画家』において、ダンディズムについて最も鋭く論じていた作家だからである。

ダンディズムの対立項はスノビズムであり、小林秀雄が批判し続けたのはそれである。スノッブは、鈴木道彦の『プルーストを読む』によると、「一つの階層、サロン、グループに受け入れられ、そこに溶けこむことを求めながら、その環境から閉め出されている者たちに対するけちな優越感にひたる人々」である。「意匠」を後ろ盾にしている作家や特定の歴史観に基づいて歴史を裁断する思想家はスノッブ以外の何者でもない。封建制がまだ残っている一九世紀では新興のブルジョアジーがスノッブの中心だったが、大衆社会に突入した二〇世紀になると、誰もが、程度の差こそあれ、スノビズムに染まっていく。

小林秀雄はそういったスノビズムの寛延に対しダンディズムの必要性を語る。かの稀有な象徴派の詩人の『現代生活の中の画家』によると、ダンディは精神主義や禁欲主義と境界を接した「自己崇拝の一種」であり、「独創性を身につけたいという熱烈な熱狂」であって、「民主制がまだ全能ではなく、貴族制がまだ部分的にしか動揺し堕落してはいないような、過渡期にあらわれ」、「デカダンス頽廃期における英雄主義の最後の輝き」である。近代日本は欧米へのキャッチ・アップというスノビズムに支配されてきたのであり、小林秀雄はダンディズムによってそれを批判する。

パブロ・ピカソの「青の時代」を考察する前に、近代社会における芸術家の孤独について語っている。一九世紀に始まる産業革命は「職人の手仕事を合理化し、組織化」し、二〇世紀に突入すると、「心の堕落」が始まる。精神や内面の問題を考えるのは、もはやロマン主義の遺産を受け継ぐ芸術家だけになってしまい、そのため、彼らは孤立化せざるを得ない。

絵を描くという手仕事を、合理化したり組織化したりすることは出来ない。近代画家達の頭脳に、どんな革新的な観念が生じようと、手仕事の方で、直ちにこれに応ずるというものではない。(略)彼等が歩いたのは職人の手仕事を新しく意識化する道であった。(略)習慣的な模倣による職人の無意識な仕事に、強く意識された自己表現を持ち込もうとする努力であった。彼等は、これに、彼等の社会的孤立と不幸を賭した。

小林秀雄が芸術家たちに見ているのはこういったダンディとしての生き方である。彼の変化にも揺るがない強い「内面」はダンディにほかならない。

小林秀雄は、生涯を通じて、ダンディズムを語り、実践し続けている。『ドストエフスキイの生活』において、「ドストエフスキイという人物はどういう人物であったかを簡単に知りたい読者は、僕の本に失望するだろうと思う。僕は解説を書いたのではなく、デッサンを書いたのだから」と言っている通り、彼の描き出すロシアの文豪はダンディである。小説家の中で、最も熱心にとりくんだのはフョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーであるけれども、東大仏文科出身者がドストエフスキーを論じるというのは、当時の言論界では、いささか唐突と感じられている。アンドレ・ジッドの間違いではないのかという揶揄さえあったほどだ。そんな周囲の声にも、小林秀雄はダンディに振舞っている。また、『無常という事』で扱っている中世はしたたかな時代であるけれども、彼の記す兼好法師も、西行も、実朝もあまりに自意識過剰であり、ダンディとして生きている。

さらに、戦争に対してもダンディズムを次のように語る。

国民は黙って事変に処した。黙って処したという事が事変の特色である、と僕は嘗つて書いた事がある。今でもそう思っている。事に当って適確有効に処している国民の智慧は、未だ新しい思想表現をとるに至っていないのである。何故かというと、そういう智慧は、事変の新しさ、困難さに全身を以て即していて、思い附きの表現などとる暇がないからだ。この智慧の現代の諸風景のうちに嗅ぎ分ける仕事が、批評家としての僕には快い。あとは皆詰らぬ。

(『疑惑Ⅱ』)

戦が始まった以上、何時銃を取らねばならぬかわからぬ、その時が来たら自分は喜んで祖国の為に銃を取るだろう、而も、文学は飽く迄も平和の仕事ならば、文学者として銃を取るとは無意味な事である。戦うのは兵隊の身分として戦うのだ。銃を取る時が来たらさっさと文学など廃業してしまえばよいではないか。簡単明瞭な物の道理である。

(『文学と自分』)

大切なのは事変が新しいものを外からもたらした事ではない。既に日本人の裡にあった美点や弱点を強い光の下に照らし出した事にある。(略)

事変は、日本を見舞った危機ではない。寧ろ歓迎すべき試練である。僕は非常時という言葉の濫用を好まぬ。困難な事態を、試練と受け取るか災難と受け取るかが、個人の生活でも一生の別れ道となろう。

(『事変と文学』)

「戦争中の私は、軍国主義に対して無抵抗であった。残念ながら、積極的に抵抗する勇気はなく、適当に迎合し、或いは逃避していたと云わざるを得ない。(略)だから、あまり大きな顔をして戦争中の事を批判する資格はない」(黒澤明『蝦蟇の油』)。

けれども、貴族制が完全に後退した二〇世紀において、スノビズムがあまりに凡庸であったとしても、ダンディズムは陳腐なアナクロニズムにすぎない。そういったダンディズムを目指すこと自体スノビズムであろう。偉大な批評家は、そのため、現代のダンディズムを提唱している。それはオルタナティヴとしてのパンクである。パンクは騒々しく、暴力的で、粗野なサウンドとルックスのポップ・ミュージックを指すのではない。それは、ハリー・サムラルの『ロックのパイオニア』によると、ラモーンズのように、「意識的にロックからすべての虚飾を剥ぎとり、基本に立ち返った新しいロックの形式を生み出そうとした」現象であり、「洗練されない“生(き)”のままのフィーリングや“自由”をロックが表現することが可能だと証明した」。行き詰まりを見せていた七〇年代前半のポップ・ミュージック・シーンに、ニューヨーク・ドールズが登場したとき、エルヴィス・プレスリーやビートルズに継ぐ第三の革命が始まる。

Trash, go pick it up, take them lights away

Trash, go pick it up, don't take your life away

Trash, go pick it up, the doctor take my knife away

And please don't you ask me if I love you

If you don't know what I'm doing

What you know is,

Trash, go pick it up, take them lights away

Trash, go pick it up, don't throw your love away

Trash, go pick it up, the doctor take my knife away

Adn please don't you ask me if I love you

Cause I don't know what I do

What I know is,

Trash, pick it up, take them lights away

Trash, go pick it up, don't take my knife away

Trash, go pick it up, the doctor take them all away

And please don't you ask me if I love you

Cause I don't know if I do

I want to wipe it out here with you

And take a lover's sleep with you

I'm gonna talk alone with you

I'm gonna talk and be with you

But I just don't know if I do

I just don't know if I do

Ah how do you call your lover boy?

Trash, pick it up, take them lights away

Trash, go pick it up, go put that knife away

Trash, go pick it up, don't give your life away

Trash, pick it up, don't throw your love away

Trash, pick it up, don't take my knife away

Trash, pick it up, the doctor take them all away

Trash, pick it up, don't take my knife away

Oh trash, wow, wow, my sweet baby, wow, wow

Oh, oh, trash, wow, wow, you're the one

Tttttttttrash, ...

Tttttttttrash, ...

(The New York Dolls “Trash”)

誰にも負けないロックへの愛は感じられるものの、尻をまる出しにしたり、拳銃のホルスターを股間につけていたりするのみならず、騒々しいだけのサウンド、耳障りなヴォーカル。安直な歌詞、だらしないルックス、ひきつけを起こしたようなステージ・アクトとみすぼらしいその史上最低のバンド自身は無残な失敗に終わるが、彼らの撒き散らした種子を新たな音楽を捜し求めていたミュージシャンたちが丹念に拾い集め、パンクという大輪の花を咲かせる。リトル・リチャードやジェリー・リー・ルイスの時代に戻ることができないと是認しつつ、同時代的な「"生”のフィーリングや”自由”」を見出すこころみである。「あるいは、こうもいえよう──哲学は一度ある思想に『感染』するや、もうそれを取消すことはできないのであって、それ以上の思想を発明することによってそれから癒えるほかないのだ、と。今日、パルメニデスをなつかしみ、自己意識の発生以前にそうであったような〈われわれと存在との関係〉をわれわれに回復しようと望む哲学者ですら、当の原初的存在論についての感じ方や好みをまさしく自己意識に負っているのだ。主観性とは、それを超えようとしても、またそれを超えようとすればとりわけ、その手前に引き返すことができないような思想の一つなのである」(モーリス・メルロ=ポンティ『シーニュ』)。

パンクは今日のポップ・ミュージックの一ジャンルではなく、それを構成している。「洗練されない“生”のままのフィーリングや“自由”」というパンクの視点から見ると、小林秀雄の批評の主張は、驚くほど、すべての作品において一貫している。

Hey ho, let's go Hey ho, let's go Hey ho, let's go Hey ho, let's go

They're forming in straight line They're going through a tight wind

The kids are losing their minds The Blitzkrieg Bop

They're piling in the back seat They're generating steam heat

Pulsating to the back beat The Blitzkrieg Bop

Hey ho, let's go Shoot'em in the back now What they want, I don't know

They're all reved up and ready to go

They're forming in straight line They're going through a tight wind

The kids are losing their minds The Blitzkrieg Bop

They're piling in the back seat They're generating steam heat

Pulsating to the back beat The Blitzkrieg Bop

Hey ho, let's go Shoot'em in the back now

What they want, I don't know They're all reved up and ready to go

They're forming in straight line They're going through a tight wind

The kids are losing their minds The Blitzkrieg Bop

They're piling in the back seat They're generating steam heat

Pulsating to the back beat The Blitzkrieg Bop

Hey ho, let's go Hey ho, let's go

Hey ho, let's go Hey ho, let's go

(The Ramones “Blitzkrieg Bop”)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?