歳をとると感性が衰える?(2023)

歳をとると感性が衰える?

Saven Satow

Nov. 15, 2023

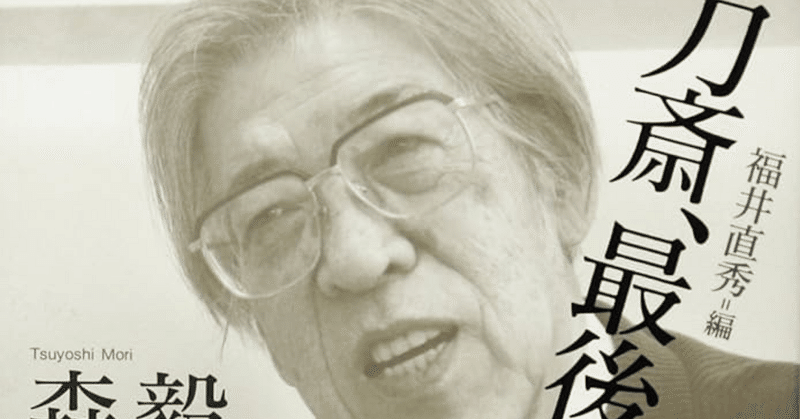

「たぶん中年の間に、時代や社会に密着してることは危ないと思う。時代や社会が変わると、それに追い付こうとするか、腹立つかどっちかになるでしょ。多少はズレて、ズレのなかでどうするかという感じでいかなね」。

森毅

歳をとると感性が衰えるから若者に話を聞こうとする人は少なくない。もっとも、こういうベテランは耳を傾けるよりも、自分の意見を押し付けたり、説教を始めたりして彼らをうんざりさせてしまうことが多々ある。若者は人生経験が乏しいので、言語化が得意ではない。インタビューをするのであれば、じっくり待つことが必要だ。それを辛抱できずに、普段若者に対して抱いている思いを彼らにぶつけるのでは、むしろ、その口を閉ざしてしまう。そもそも若い人というのは自意識過剰なもので、年配の話を聞きたがらない。

実は、ここに歳をとると感性が衰えると言われていることの理由がある。

戦後、特に60年代以降の流行の主な担い手は若者である。新たな文化が若年層の風俗から生まれてきたことは確かだ。若者は人生経験が乏しいので、知識が少ない。それを理解するのに予備知識が必要なものを好まない。彼らは同時代的な世代的気分から直観的にわかるものを求める。先行世代の文化を否定することはその代表例である。流行の新しさは慣れと飽きからの脱却だけでなく、予備知識がなくても時代の気分から感受できるものだ。

若者は知識が乏しいから新たな流行文化を生み出さざるを得ない。しかし、彼らも年を取る。知識が増え、流行以外にも関心が広がる。轢死を遡行し、否定してきたものにも意義を見出すようになる。と同時に、自分たちの同時代的文化が持っていた新しさも古びてくる。けれども、新しい流行は自分の生きてきた時代に根差していないので、理解が難しい。中でも、かつて感性に自信があった人ほど学習をおろそかにし、自分自身に囚われて拒否感を示しがちだ。新たな文化を取り入れるには自分の中の知識体系を意識的に再構成する必要がある。だが、特定の事情がなければ、それに取り組む人は少ない。

ただ、クリエイティブな仕事に従事している人が加齢と共にその能力が枯渇してくるのは、知識の学習不足が原因だろう。成功すると、仕事量が増える。表現者は持っている知識の新結合によってそれをこなすことになる。知識を新たに学習しなければ、この作業はいずれ行き詰まる。

しかし、新たな知識を学ぶには自身がすでに築いてきた認識の体系を再構成する必要がある。そうした知識は過去との断絶も含まれているため、何をどう位置付ければよいのか皆目見当がつかないことも少なくない。そこで、ベテランは気鋭の若手とコラボすることを始める。新旧のコミュニケーションを通じて体系が再構成される。

もちろん、ベテランであっても、若手にライバル心を燃やし、新たな知識をどん欲に学習する人もいる。こうした勝気な人物はしばしば天才と呼ばれる。知識体系を常に再構成する動的な姿勢があれば、認知機能の低下の問題があるとしても、加齢によって能力が枯渇することは少ない。

もっとも、前近代において加齢は創作にプラスであっても、マイナスとは考えられていない。この時代において創作・鑑賞・評価の共通基盤は規範である。文芸を含む芸術活動は依頼に応じて創作したり、特定の場で発表したりするものだ。創作はその分野で蓄積されてきた型を条件に合わせて示すことである。それを身につけるには修行が必要で、条件や場に最適な型を選ぶには長年の経験に基づく判断が不可欠だ。

現代のクリエイティブな仕事も、実際には、依頼や招待に基づいていることが少なくない。ただ、近代は政教分離に伴う価値観の多様性が認められている。そうした価値観が社会における議論を通じて形成されたものを人々は共有する。近代においては同時代的社会が創作・鑑賞・評価の共通基盤である。型だけでなく、時代性や個性も作品には必要だ。そのため、加齢が必ずしもプラスに働かない。

流行に接して自身の知識の体系を再構成する変化を楽しめるなら、歳をとって感性が衰えることはない。若者と違い、時代の最先端にいなくても、その時、いつも成長する自分の最先端にいる。

〈了〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?