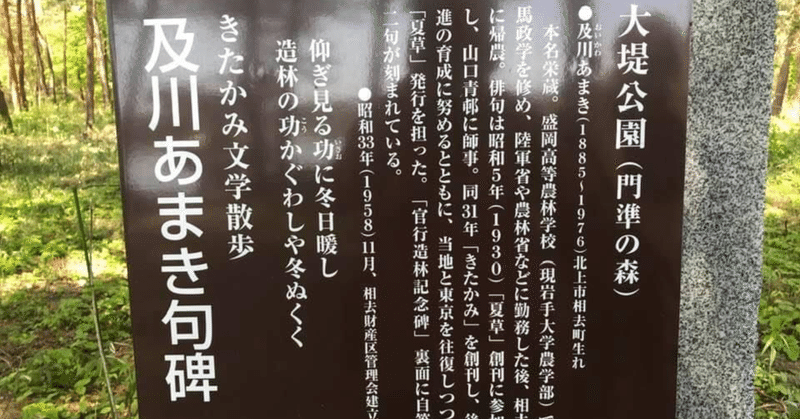

及川あ巻き、あるいは名前のない馬(2)(2003)

第3章 あまきと馬

あまきの生家のある相去(あいさり)村(現岩手県北上市相去町)は南部藩との藩境の伊達藩に位置している。彼はその街道沿いの馬喰宿の家に生まれている。馬喰は馬の売買に従事する人のことで、その宿泊施設である。武士が馬で移動する際に、宿泊の折にそれを預けることもある。彼は馬が身近な環境で育っている。

あまきは、一九〇六年、盛岡高等農林学校(現岩手大学農学部)を卒業後、現在の大学院に相当する馬学研究科に入学し、翌年、論文『馬政学』を指導教官の今井吉平に提出、一九一〇年、成美堂から今井吉平の名前で出版されている。

その後、農商務省の海外研究生としてケンタッキー州のレキシントン大学名誉試験場エルマドルフ牧場に赴く。彼は、ケンタッキーで、「向日葵やネグロの街の軒低く」と詠んでいる。一九一〇年に帰国するまで、南米に二度、ヨーロッパに一度出張している。帰国の際、種馬八頭を輸入し、さらに、レキシントン競馬協会名誉会員に選ばれている。あまきは、晩年になるまで、食事では、ミルクかコーヒー、それにピーナツバターもしくはバターを塗ったパンを好んでいる。

一九一二年から三二年まで、陸軍省馬政局農林省種馬育成所に技師として勤務し、その後、帝国馬匹協会など各種馬事団体に勤務する。一九四六年、馬事団体を辞職し、北上市に戻り、以降、農業に従事している。

岩手県はかつて馬の産地として全国的に知られている。山本嘉次郎監督のセミドキュメンタリー映画『馬』(一九四一)のロケ地も岩手県である。現在のJR北上線は、戦前、秋田県の横手と岩手県の黒沢尻の間を走っていたため、横黒線と呼ばれている。ロケ地が沿線にあり、「黒沢の尻」と『馬』のスタッフは黒澤明助監督をからかっている。なお、ホワイトホースを愛飲する黒澤明の父黒澤勇は秋田県出身の陸軍軍人である。

北上山地は平らで広い高原が多く、馬の放牧に適している。すでに述べた通り、戦前、馬は軍馬としての需要が大きい。岩手県はその供給によって経済的に潤っている。しかし、軍需依存は地域の産業をモノカルチャーと化してしまう。戦後、軍馬の需要がなくなったため、馬の畜産業は急速に衰退する。盛岡市を始め県の内陸都市部で開かれた馬の定期市も一九六〇年代半ばには中止されている。岩手県は馬に代わる産業の模索が戦後の課題となっている。

こうした経歴はあまきが歴史の転換期に直面していたことを告げている。と言うのも、もはや馬の軍事上の重要性がなくなりつつあるときに、あまきはその軍馬の育成にかかわっていたからである。

一九三二年、ロサンゼルス・オリンピックにおいて、馬術競技の中の大賞典障害飛越個人で、ウラヌス号と共に金メダルに輝いた「バロン・ニシ」こと西竹一中尉は陸軍の戦車連隊の隊長として硫黄島で自決している。第二次世界大戦では、いかにすぐれた騎手であっても、騎兵として出る幕はもはやない。「富国強兵」をスローガンに掲げた明治時代、近代的な軍馬育成は最重要な国策の一つであり、あまきはそれに官僚として携わっていたが、次第に、軍事行動における馬の必要性が消えていく中、相対的に、その部署の官僚の地位は低下していく。軍馬育成は時代遅れになっている。

あまきが近代文学の主流である小説や詩ではなく、また日本において最も伝統的なジャンルの短歌でもなく、俳句を選んだのもそうした自分の立場が反映している。

第4章 戦争と馬

あまきの句には次のように戦争を描いた作品もある。

兵を待つ花下の中尉の馬あがく

兵等嬉々天長節の落花浴び

暁や爆音をきゝ鶯を

稲架の疎開学校窓灯る

あまきにとって、戦争は戦場での戦闘ではない。本土で経験するものでしかない。ただ、戦争も、馬を通して、あまきには感じられる。戦後になって、あまみが句集に『白馬』と命名したのは、非戦への思いがあったからにほかならない。

馬は、歴史的に、重要な軍事的機動力であるが、二〇世紀ほど、馬の役割を変えた時代はない。弓や槍、刀が過去の遺物となったように、馬もまた戦場から姿を消す。騎兵の全盛時代は、おそらく一三世紀だろう。チンギス・ハーンはすぐれた騎兵を操り、史上最大の帝国の基礎を築き上げている。けれども、第一次世界大戦以降、機動力は馬から自動車や戦車、飛行機へと変わる。「飛行機の沈める牧の茂りかな」(あまき)。騎兵が戦闘の中心となっていたのはボーア戦争(一八九九─一九〇二)が最後となる。

各国の陸軍は乗馬騎兵を戦車や装甲車を主力にした装甲騎兵へと再編成する。初めて実践に導入された機関銃により、第一次世界大戦開戦後わずか三ヶ月で百五十万人の戦死者が出ている。戦争は英雄物語ではなくなる。機関銃を防ぐために掘られた塹壕と鉄条網だらけの戦場において、騎兵は威力を発揮できず、その代わりに、戦車が投入される。あまきは、この大戦の激戦地の一つであるヴェルダンの戦場跡を訪れたとき、「国境を越えて夏野のなだらかに」と詠んでいる。第二次世界大戦では、ポーランド軍の騎兵隊はドイツ軍の戦車と戦闘爆撃機による電撃戦の前に全滅し、勇敢ではあったものの、ポーランド軍は、事実上、一ヶ月足らずで壊滅している。白馬だけでなく、馬は、二〇世紀になって、軍事から解放される。

さらに、馬を時代遅れに追いやった戦車も時代の流れにさらされている。装甲騎兵も空飛ぶ騎兵に脅かされることになる。熱帯雨林を戦場とするベトナム戦争になると、アメリカ軍はガスタービン・エンジンを備え、多目的に使用できるヘリコプターのヒューイを持つ空挺部隊を参加させ、騎兵が空を飛ぶ時代になっている。戦車のような装甲騎兵はヒューイの格好の餌食である。フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』の中で、ヒューイの編隊が海沿いの村を空襲するとき、隊長ビル・キルゴア中佐はリヒャルト・ワーグナーの『ワルキューレの騎行』をBGMにしている。”Put on psch-war operations, make it loud. Shall we dance?"”

現在のアメリカ軍が所有するアッパチやコマンチといった戦闘ヘリは二三mm弾にも耐え、コンピューターに制御され、全天候に対応でき、夜間に任務を遂行できる。こうした戦闘ヘリにより、戦車は、「砂漠のキツネ」と呼ばれたエルヴィン・ロンメル将軍に率いられて北アフリカの広大な砂漠を疾走する姿は過去のものとなり、徐々に、主に都市制圧を目的として活用されるように変更されている。馬が味わった時代に遅れていく感覚を戦車もまた経験している。”This, too, shall pass”.

前近代において日本の軍隊の主力も騎兵である。源平の戦いも、関が原の戦いも、馬に乗った武士が主役である。幕末から、軍備の近代化と共に、西洋式馬術が導入され、明治以降は、フランスやドイツから教官を招き、軍事用の馬術が奨励される。特に日露戦争の開戦前には、ロシアのコサック騎兵に対抗するため、騎兵将校をヨーロッパに派遣し、騎兵の養成と軍馬の能力向上が計られ、その結果、帝国陸軍の騎兵旅団がロシア軍のコサック部隊と戦闘している。しかし、帝国陸軍も、諸外国同様、装甲騎兵部隊を主力に据えていく。現代の日本では、皇室警察が唯一の騎兵部隊であり、陸上自衛隊には、競技用の馬を除けば、騎兵はまったく存在しない。あまきは「曲家の厩出て来る飾馬」や「七等の春駒をひく馬子巧み」と詠んでいるが、東京の街中でトラックやオートバイを目にしても、馬を見かけることはほとんどない。

When the still sea conspires an armor

And her sullen and aborted

Currents breed tiny monsters

True sailing is dead

Awkward instant

And the first animal is jettisoned

Legs furiously pumping

Their stiff green gallop

And heads bob up

Poise

Delicate

Pause

Consent

In mute nostril agony

Carefully refined

And sealed over

(The Doors “Horse Latitudes”)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?