ひとりぼっちの旅に終わりはない

昨年、戦争や暴動、迫害から逃れるために、生活を失い、難民となった人々が、世界には2千6百万人もいたことをご存知だろうか。そしてそのうちの 40%が、18歳以下の子どもであることも。なかには、たったひとりで、アフリカや中東から、ヨーロッパまでやってきた子どもがいることも。

わたしがこの文章を書いている今も、命の危険を冒しながら、ゴムボートで、地中海を親の付き添いなしに、たったひとりで渡っている子どもたちがいる。

今回は、中東やアフリカ諸国からデンマークまでやってきた子どもたちから話を聞き、本として発表された作品から知ったことを書こうと思う。

ひとりぼっちで海を渡る子どもたち

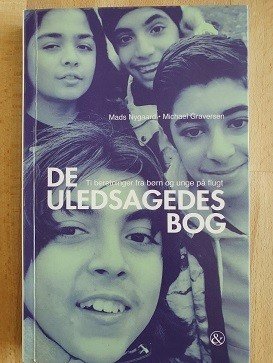

『保護者のいない子どもたちの本 ー 逃げてきた10人の子どもたちの物語』というタイトルのこの本は、シリア、アフガニスタン、イラク、エリトレア、クウェートから、それぞれ、たったひとりでデンマークまでやってきた 10人の子どもたちの物語だ。中には10歳で、アフガニスタンからイラン、トルコ、ギリシャを経由し、デンマークまでやってきた男の子もいる。

多くの子どもたちに共通するのは、暮らしていた国々で、突然、兵士が自宅にやってきて、子どもを差し出すように求めたり、15歳になると、強制的に軍隊に入隊しなくてはいけないという現実だ。兵士たちに反論した父親が、子どもの目の前で銃殺されることもある。

生まれてから何年もの間、戦争が続き、未来に絶望して、家族にも何も言わずに国を逃れることを決めた子。親からある日突然言い渡されて、一人で逃げることになった子。母親が下着の内側にポケットを縫い付けて、家にある現金を全て入れてくれたという話をする子どもたちもいる。これは、昔の話ではない。つい数年前の出来事だ。

欧州は遠い。特に、子どもがひとりで、飛行機を使わずに旅をするにはあまりにも遠い。森や砂漠で夜を過ごし、何日も食べものにありつけないこともある。仲介者の要求通りに行動できなくて、暴力を振るわれることもある。女の子であれば、もっと恐ろしい経験をすることも珍しくはない。

自国を出た後、子どもたちの中には、近隣国で数週間働いて、次の国へ移動するためにお金を稼ぐ子もいる。一方で、親の準備したルートにしたがって、仲介者の車に乗り、次の中継地点まで運ばれていく子どももいる。車には、人々が折り重なるようにして積み込まれていく。運が悪ければ途中で止められ、所持品を全て没収されたのち、銃殺されることもあるという。共に逃げてきた仲の良い友人を、こうして亡くした子もいた。

最大の難関は、地中海を渡り、イタリアやギリシャに到着することだ。定員数の何倍もの人々が、ゴムボートに乗り込んでゆく。仲介者は途中までボートを出し、その後、水上バイクで迎えに来た仲間とともに姿を消す。残された人々が、交代でボートを漕いでいく。先を行く別のボートが荒波に揺られて転覆し、乗っていた人々が海に沈んでいくのをただ見つめることしかできなかったというエピソードもある。

欧州に到着すると、食事や寝床はいったん確保されるが、多くの人々が、ギリシャやイタリアに長期滞在するつもりはない。東欧の貧しい国々も、難民申請されては困ると国境管理はずさんだ。人々は、ドイツやスウェーデンなど、北方の国々を目指しており、子どもたちも引き続き旅を続ける。移動中、どこかの国で一度でも警察に捕まり指紋採取されてしまうと、その国に難民申請したことになってしまうため、目指す国がある子どもたちは、捕らえられても逃げ出して、また徒歩や電車で旅を続ける。デンマークで難民申請をした子どもたちの中にも、当初は他の国を目指していた者もいる。

**

困難に終わりはない**

デンマークで無事難民申請ができても、それで一安心なのかと思いきや、まだまだ困難は続く。一時滞在所、難民センター、子ども難民センターなど、子どもたちは国内の施設を転々とさせられる。やっと心を許せる友人ができても、ある日突然移動を命じられ、また新しい環境、新しい職員や人々の中で暮らしていかなければならない。そして、難民申請をしても、だれもが難民として滞在許可を得られるわけでもない。もし申請が却下されると、出国を拒む人々が集められているセンターに移動となる。そこからは、先の見えない暮らしが始まる。

滞在許可が下りると、未成年であれば、児童養護施設で暮らす子も多い。様々な事情で、家庭で親と暮らすことのできないデンマーク人の子どもたちとの暮らし。そして、デンマーク人の子どもたちの通う公立中学校にも通うことになる。16歳以上になっていれば、語学学校を修了した後、専門学校へ行く子もいる。

デンマークの中学校では、難民としてこの国へやってきた子どもたちに、その背景を詳しくたずねようとする子どもは、必ずしも多くない。社会科の授業で、デンマークは難民をもっと受け入れるべきかという議論の際、「難民は社会の規律を乱すから受け入れるべきではない」と発言するクラスメートの声に、心を痛める子もいる。反論をすると「あなたのことを言ってるんじゃない」。メディアが報じたイメージで、難民をひとくくりにして語ってしまうことの軽さ。難民として生きると決めた人々の決断の重さ。「誰も、わたしがこれまでどんな風に生きてきたか、ここの子たちは、本当には、絶対にわからないと思う」と話す少女の言葉は、大人であれば受けとめられるのだろうか。

**

家族を呼び寄せて始まる新たな現実**

ひとりでやってきた子どもたちの中には、難民認定後、親や家族を母国からデンマークに呼び寄せる子どももいる。祖国で苦しんでいる家族と一緒に、ここで安心して、幸せに暮らしたい。ただそう願って家族を呼び寄せる子どもたち。こんなに今まで苦労してきたのだから、せめてこの願いを叶えてあげてほしいと、読者である自分は、まるで映画を見ているような感覚で思うのだけれど、たとえそれが叶っても、それでハッピーエンディングとはならない。おとぎ話ではない冷たい現実が、彼らを容赦なく待ち受けている。

祖国の軍隊から暴力を受け、PTSDを負った父親。出産間近な母親。幼い兄弟姉妹。ワンルームの小さなアパートで、新生児を含め家族5人で暮らすことになった少年もいる。戦争がなかった頃の家族の団らんは、もうそこにはない。平和な国で暮らすことを許されても、また新しく、一から築いていかなければならない現実。そして、家族のために、役所や医者とのやり取りなどを一手に引き受ける子どもたち。

それでも、彼らの話の中には、救いの手を差し伸べる人々が何人も出てくる。未成年の子どもたちの保護者として、ボランティアで親代わりとなってくれた人々。難民収容センターで子どもたちを励まし寄り添う職員。自動車免許をあと少しで取得できそうだった少年が、所持金が尽きて試験を受けられなかった時、こっそり、出世払いで良いからと言って試験を受けさせてくれた教官。空腹で苦しかったときに、声をかけてきた警官が、マクドナルドで少年に食事をさせてくれたというエピソードもある。

少年、少女たちの人生の旅は過酷だ。困難が、それも読者の想像をはるかに超える困難が、たとえひとつ過ぎ去っても、また新たに待ち受けている。それを20歳にも満たない彼らが、泣きながら、絶望しながら、それでも目指すものをあきらめずに、ただ生きようと、希望に向かって一歩ずつ前に進んでいく。それは、デンマークでのほほんと暮らしている現地生まれの子どもたちだけでなく、同じ外国人であっても、終始安全で平和に暮らしてきたわたしにだって、到底想像すらできない。

この本は、今もたったひとりで欧州にやってくる子どもたちのために、著者、編集者、出版社、カメラマンなど、この本の出版に関わった全ての人々や団体が、無償で仕事をし出版した本なのだそうだ。2019年に出版後、増刷を繰り返しているという。すべての売り上げは、家族を呼び寄せたい子どもたちへの支援となる。

デンマーク政府は、未成年の子どもたちが祖国から家族を呼び寄せる際、渡航費を自己負担するよう、数年前に法改正をした。子どもたちが、家族を呼び寄せにくくするためだ。一家族50万円以上もかかる費用を、子ども自らが準備することなど不可能だ。それを知った人々が、ひとりでやってくる子どもたちを支援する団体を立ち上げ、寄付を募るようになった。この本の収益も、そんな子どもたちのために使われる。

一人ひとりの物語には、これをたった10数年生きただけの子どもが経験しているのかと思うようなエピソードであふれている。読んでいて辛いのは、彼らの困難が、逃げる過程だけでなく、デンマークに来てからも、また姿を変えて継続していくことだ。それでも彼らは、きっとすべてを語っているわけではないだろう。ある女の子は、逃げてきた経緯を詳しく言うことはできないという。そして、ここには途中で命を失った子どもたちの話はない。あるのは、今も生きていて、何とか生活ができている子どもたちの物語だ。

2020年。世界中がコロナウイルスで騒いでいる今も、たったひとりで数千キロの道のりを移動している子どもたちがいる。

"DE ULEDSAGEDES BOG -Ti beretninger fra børn og unge på flugt" Michael Graversen, Mads Nygaard. Jensen & Dalgaard. (2019)

サポートいただけるととっても励みになります。いただいたサポートは、記事を書くためのリサーチ時に、お茶やお菓子代として使わせていただきます。ありがとうございます!