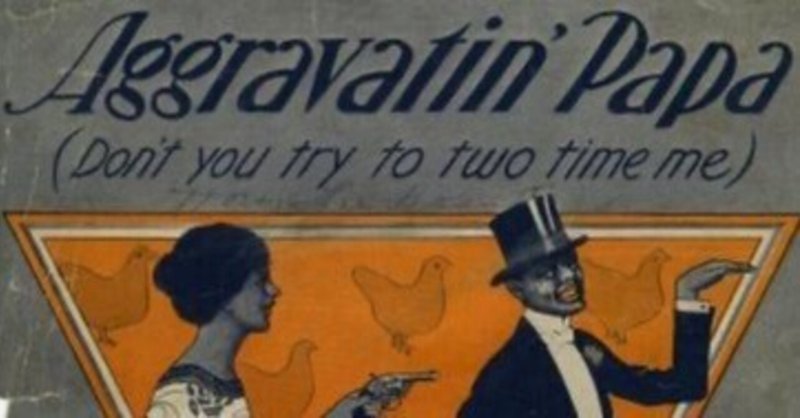

Aggravatin’ Papa (Don't You Try to Two Time Me)

「アグラヴェイティン・パパ Aggravatin' Papa」。作詞・作曲はロイ・ターク(Roy Turk)、ジョセフ・ラッセル・ロビンソン (Joseph Russell Robinson)、アディ・ブリット(Addy Britt)の3人で、出版は1922年。録音によってはブリットの名前が省かれている場合があるが、真意はわからない。スタンダードというほど有名な曲ではないかもしれないけれど、歌い継がれているジャズ/ブルース・ナンバー。

ロイ・タークはエルヴィス・プレスリーも歌った“Are You Lonesome Tonight?”の作詞もしている。”Mean to Me”もタークの作詞。またジョセフ・ラッセル・ロビンソンは1918年からOriginal Dixieland Jass Bandにピアニストとして参加している。ちなみに“Margie”や”Eccentric”を作曲している。

歌詞の内容は「てめえ浮気してんじゃねえよ!2度とすんなよ!おい…畜生が!何度言わすんだよ!クソが!」という内容。歌詞の一節に「薄い茶色のかわいい子ちゃんと遊び回ったら、てめえ張り倒すぞ。たぶんじゃなくてマジだから。If you stay out with a high-brown baby, I'll smack you down, and I don't mean "maybe!”」とある。“smack down”は言わずもがなWWEの「スマックダウン」と同じで、相手を叩きのめすこと。でも面白いのはそれだけじゃない。ここで使われている「薄い茶色のかわいい子ちゃん a high brown baby」という表現に注目したい。

薄い茶色のかわいい子ちゃん

さて前述したようにこの曲においては「薄い茶色のかわいい子ちゃん a high brown baby」という表現が使用されている。これを「黒人と白人のミックスの女性」と捉えるか、端的に「薄い茶色い肌の女性」と捉えるのかは歌い手と聞き手に委ねられるが、重要なのは「薄い茶色のかわいい子ちゃんと遊び回ったら、てめえ張り倒すぞ。」と強く言っているところ。

なぜ黒人の歌い手は、わざわざ特徴を指定しているのか?なにが怒りを誘発させているのか?それは湯川によれば「白人の肌に近い方が黒人たちの間で美しいとみなされていた」からにほかならない (p. 110)。ブルースの歌詞を思い起こしてみれば、しばしば「茶色い肌のかわいい子ちゃん a brown baby」が登場し、そうした女性は羨望の眼差しで見られている。たとえば、ルイ・アームストロングも歌ったWCハンディ (WC Handy)の”Hesitating Blues”は「おれ薄い茶色いあの子 High brown of mine」が憧れの対象として描かれている。また、こうした「brown 茶色」に対する美的感覚は男性にも向けられる。ダニー・バーカーは1900年代のニューオーリンズのストーリーヴィルの色男ボブ・ロウを次のように記述する。「ボブは身長が高くて180cm以上あった。痩せこけた男で、茶色い(brown)、男前だった」(Barker, 1998, p. 53)。ここで見られるように「茶色」は当時の黒人文化において美しさを記述する際にポジティヴな意味で使用される表現だった。

反対に「肌の黒い女 a black woman」は蔑まされる対象となっている。アラン・ロマックス(Alan Lomax)が黒人収容所でフィールドレコードした“Black Woman”では「黒い女はいらない。意地悪だ。」と歌われる。また、チャーリー・パットン(Charlie Patton)の”Pony Blues”はそんなまさに「茶」と「黒」の女性の対比を歌っており「茶色い肌の女は食べたいけれど、真っ黒な女は触るな!Brown-skinned woman like somethin' fit to eat/The jet black woman don't put your hand on me」と歌っている。

こうした価値観は、奴隷制に鑑みれば白人的価値観が投影されていると見てよいだろう。同時に当時の一般的な黒人が持っている感覚に近いのではないかと推察することができる。こうした背景を踏まえると歌い手が「よりにもよって、お前浮気した相手が私よりも肌の色が薄い(=可愛い)女だったら…」と怒りを覚える様子を思い浮かぶことができる。

他方でこの曲は「白人の男性」によって書かれた曲で事態がより複雑になっている。つまり、「白人の男性」は、連れ合いの浮気相手が「薄い茶色の女」だったら怒ることができない。こうした複雑性はジャズだけではなくブルースにも散見される。おそらくこれらの問題は大和田(2011)が述べるような大衆音楽における「擬装性」にかかわる問題であるが、これについては別稿で改めよう。

録音

Lizzie Miles and Her Creole Jazz Hounds (NY January 1923)

Lizzie Miles (Vocal); Others Unknown

ニューオーリンズ、バーボン・ストリート生まれのシンガー。クレオール。ほかの録音よりも少しテンポが速い。シカゴでフレディ・ケッパードやキング・オリヴァーのバンドで活動したあと、1922年にニューオーリンズからニューヨークに移りブルース/ジャズ・シンガーとして活動。1924年から1927年にはヨーロッパ・ツアーも行っている。https://syncopatedtimes.com/lizzie-miles-1895-1963/

Alberta Hunter (NY, February 1923)

Ernest Elliott (Alto Saxophone); Charlie Dixon (Banjo); Don Redman(Clarinet); Elmer Chambers (Cornet); Fletcher Henderson (Piano); George Brashear (Trombone)

この曲の最初の録音。若い頃のアルバータ・ハンター。すごくパワフルで20年代の録音だったら一番好きかもしれない。倍速のバンジョーのコードソロとかたぎります。

Esther Bigeou accompanied by Ricketts' Stars (NY March 1923)

Ester Bigeou (Vocal); Bob Ricketts (Piano); Others Unknown

ニューオーリンズ出身のヴォードヴィル・ブルース・シンガーのエスター・ビジョーの録音。これを聴くまで、このシンガーの存在を知らなかった。ニューオーリンズのドラマー、ポール・バーバリンは彼女の従姉妹(バーバリンは“Bourbon Street Parade”の作曲者でもある)。ヴォードヴィルからキャリアを始めたという点でマ・レイニーに似ているが、1920年代後半にミュージシャンを引退し、1930年代にニューオーリンズに戻った。またリケット・スターズというバンドだがピアノにボブ・リケットが参加している以外は不明。https://syncopatedtimes.com/esther-bigeou-1895-1936/

Bessie Smith And Her Down Home Trio (NY, April 11, 1923)

Buddy Christian (Banjo); Ernest Elliott (Clarinet); Clarence Williams (Piano); Bessie Smith (Vocals)

ベッシー・スミスの録音も外せない。こうした叱責するような曲をスミスが歌うと迫力がある。クラリネットのソロもかっこいい。

Lil Green and her Orchestra (Chicago May 18, 1947)

Lil Green (Vocal); Howard Callender (Trumpt); Steve Madrick (Alto Sax), Russel Banzer (Tenor Sax), Lem Johnson (Tenor Sax); Budd Johnson (Alto Sax); Roy Parker (Piano); Danny Perri (Guitar); Al Hall (Bass); Denzil Best (Drum)

シカゴ・スタイルのジャズとブルースが交差するような録音。素晴らしい。一番よく聴く録音かもしれない。

Combo Royale (North Carolina October 2013)

Tyler Norton (trumpet); Ralph Pastore (piano); Lindsay "Kid" Kotowich (trombone); Frank Evans (violin); Gabe DeSantis (banjo); Paul Swoger-Ruston (guitar); Steve Wellman (washboard); Sam Petite (bass); Caitlin Wellman (vocals)

トロントで活動しているニューオーリンズ・ジャズのバンドの録音は聞きやすくてだいぶ好き!淡々と叱責する感じ。

参考文献

Barker, Danny. (1998). Buddy Bolden and the Last Days of Storyville. Alyn Shipton (Ed.) London: Continuum.

大和田俊之. (2011). 『アメリカ音楽史」ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』東京:講談社.

湯川新. (1997). 『ブルース: 複製時代のフォークロア』東京: 法政大学出版.

投げ銭箱。頂いたサポートは活動費に使用させていただきます。