生徒に「考える力」をつけさせる実践

私が高校で行っている実践です。

私は生徒に「覚える」よりも「考える」を重視してほしいと考えています。(もちろん、覚えることも必要です) しかし、初任の頃は生徒に自発的に考えさせる事がうまくできなかったし、正直今もまだまだできていないです。そんな中、この一年間の取り組みである程度の結果が見え始めたので、その記録を記します。(実践したクラスの生徒は、3教科合計偏差値35~50くらいの位置に分布している高校2学年の生徒です)

ここでは、生徒に考える力をつけさせるための実践のひとつを紹介します。

・実践内容:毎授業内で必ず「考える時間」を設ける

今年度の授業では、必ず授業の最後に「考える時間」を設けるようにしました。これだけで生徒の「考える力」がある程度身についてきています。(考える力がついてきていると考える根拠、この実践が効果的だったと考える根拠はそれぞれ後述)

簡単にいうと、「その日の授業内容に関連した思考問題を解く」を毎時間のまとめとして必ず行っていく という実践です。

本校のように生徒のレベルが高くない場合は生徒が思わず食いつくような題材を考える必要もありますが、今回の実践ではそこまで検討できていないです。それでも毎授業行った結果としてある程度の結果が現れています。

・「考える時間」の題材例

①(下記の画像を示して)この蝶は生物学的におかしい点があるのだけれども、どこがおかしいのか探してみよう!ヒント、「この蝶は昆虫」「昆虫は頭部・胸部・腹部からなり、かたい外骨格をもち、胸部から3対の脚が生える」

この蝶は東大寺大仏殿にいるのですが、脚が4対8本あります。本来昆虫の脚は3対6本のはず。この蝶は神格化された蝶と捉えることもできますが、生物学で解決するならば「ホメオティック突然変異体」です。生物のうち「生殖と発生」のうちホメオティック遺伝子の導入として、ホメオティック遺伝子を勉強する前の時間の最後に行いました。ヒントを事前に示すことで、「文章のヒントと矛盾する点を見つける」「見つけた矛盾を文章で説明する」という思考に導きました。

②(スポンジボブの画像を示して)スポンジボブは生物学的に矛盾した動物です。どこが矛盾しているのか探してみよう!ヒントは、「スポンジボブは海綿動物」

「生物の系統」「発生」の分野の小まとめとして使っている題材です。

スポンジボブは「海綿」です。海綿動物、すなわち二胚葉性の生物です。スポンジボブが本当に海綿ならば手足や口、眼などの器官分化が起こらないはず。また、中胚葉由来の血球や筋肉も分化しないはずなので、もしスポンジボブが出血するシーンなどがあった場合これも矛盾です。

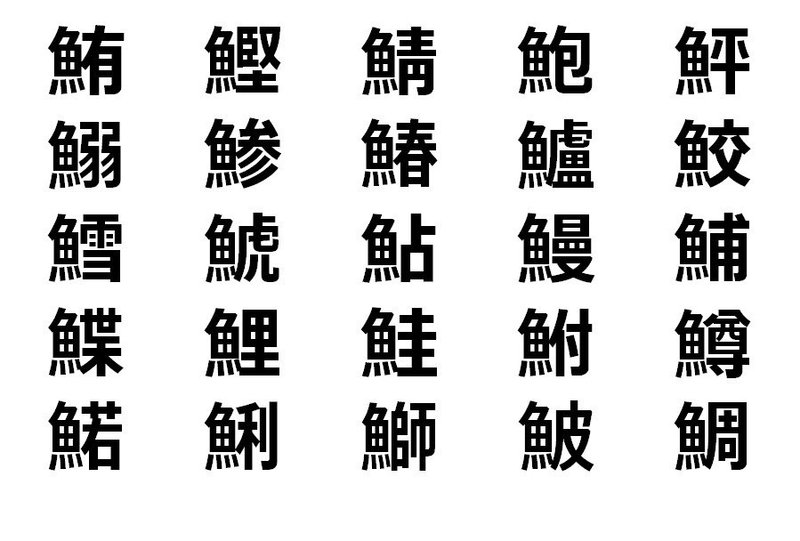

③(以下の画像を示して)仲間外れを見つけ出してみよう!

「生物の分類」「生物の進化」のまとめとして使っています。最初はどれだけこれらの漢字を読めるかで一通り盛り上がります。

想定している仲間外れは鮑(あわび)、鯏(あさり)、鯆(いるか)、鯱(しゃち)の4種です。仲間外れである理由としては、鮑と鯏は軟体動物、鯱と鯆は哺乳類というところが大きいです。鮑と鯏は魚類ではないですがえら呼吸を行う、鯱と鯆はいずれも流線形であり、それぞれの仲間外れ群には魚類と共通する形質があります。この点は、収束進化の結果であると考える事もできるため生物の進化のまとめとしても活用できます。

「なぜそれが仲間外れなのか?」を文章表現させる練習にもできます。

④「酵素ダイエット」に効果はあるのか、酵素の性質から考察せよ

生物の最初に学ぶ、「細胞と分子」の単元のまとめで行いました。私の母がしょっちゅう酵素商品を買ってくるのですが、アレに効果はあるのか、という題材です。タンパク質は酸で変性する、我々の胃では胃酸が分泌される、などの条件がある中、摂食した酵素は体内で働くのか?というのを考えてもらいます。「錠剤の中に包めばいい!」「座薬として注入すればいい!」とか色々な意見が出て面白いです。生徒によっては「胃酸があるとか言ってるんだからどうせ働かないんでしょ」とか冷めたことを言うので、「じゃあどうすれば摂食した酵素を体内で働かせることができると思う?あの酵素製品ってもしかしてサギ???」みたいに返してます。この問いからは薬学に関連して糖衣錠の話なんかもできます。

⑤「歩き方」を文章で説明せよ。(上級編)

「生得的行動(いわゆる本能行動」と「学習(生まれてからの経験で行動が変化する現象)」の授業のまとめとして行いました。「歩く」行為が生得的行動か学習行動かを生徒と問答したのち、生得的行動だという結論なら「生得的行動を言葉で表すのがいかに難しいか」、学習による行動だという結論なら「小学3年生に正しい歩き方を学習させるにはどうすればいいか」という問いかけなどにより思考させます。

・「右足を出して、次に左足を出す」→右足を出した後右足を引いてないので歩けない、ヒップドロップになる

・「右足を出して、右足を引っ込めながら左足を出す。次に左足を引っ込めながら右足を出す。これの繰り返し」→出した足を重心より前に接地するか否かが文章で表現されていないので、前に進まない可能性がある。(コサックダンスみたいな動きになる可能性がある)

・「まず右足だけで立つ→左足を前に出す→左足を出したあと、左足の真下の地面に接地する→左のお尻から左足のかかとまでが一直線になるように体を前へ移動する→左足だけで立つ→右足を前に出す→右足を出したあと、右足の真下の地面に接地する→右のお尻から右足のかかとまでが一直線になるように体を前へ移動する→以後繰り返し」→今のところこれが優秀作品

という感じで、文章で説明する難しさ、「歩く」を定義するプログラミング的思考もできてオススメです。

ここまで、題材の例でした。

・生徒には勉強=暗記という構図が刷り込まれている

続いて、考える時間を毎時間確保するだけで生徒の考える力がつく、と私が考える根拠です。

ある生徒から、「高校入試では証明問題は最初から捨て、そのほかの問題に時間をかけろと教えられた」という話を聞きました。すなわち、暗記しておけば確実に点数になるところを押さえよ という戦略です。この戦略を刷り込まれている生徒にとって「授業=覚えろと言われた事を覚える時間」となってしまい、あらゆる授業に対して受け身の状態となります。

この状態になった生徒は自発的に考えるという行動をとらなくなるので、そもそも考える力の有無以前に

「考える力を発揮する機会」そのものが無い状態になります。

この状態にある生徒が思考力を発揮できないのは当然であり、例えばどんなに野球のセンスを持った子供でも、野球をやったことがなければそのセンスは開花しないし、その子供がバットを初めてもった瞬間からホームラン王にはなれません。ある程度の訓練を経て初めて才能が開花します。センスのない子であっても、訓練の有無によってある程度能力を向上する事は可能です。

上記の例の考え方に基づくと、この実践で重要なのは

これまでの授業にはなかった、考える訓練をする時間を与える

という部分になるわけです。センスのない子であっても訓練によりある程度能力を向上できる、と記載したように、まずは思考する訓練をする機会を持つことで一定の能力向上は期待できるはず、というのが私の考えです。

・この実践で生徒の思考力が養われていると考える根拠

簡単に言うと「考えるという行為に抵抗を示さなくなった」というのが根拠です。はじめてこの実践を開始した時は

私「さあ、考えてみよう!」

生徒「????(10秒くらい唖然としてから行動し始める)」

という様子だったのが、最近では

私「さあ、考えてみよう!」

生徒「(すぐさま隣の生徒の方を向いて)さっき先生が言ってた〇〇〇の話かな?」「それは違うんじゃね?こっちが正解でしょ」

といった風に、指示に対して自分たちなりに何かを考えるという状態ができてきました。この状態になれば、あとは個人の考え方のクセを補正すればよいので、その過程は3年生になってからでも十分だと考えています。なお、この状態にするまでに授業10回分くらいかかりました。逆に言えば、週2単位の授業であってもひと学期あればこの状態まで持っていける可能性があります。

最後に、思考時間を毎回確保する授業の大まかな構成です。

・授業(50分)を大きく4つにわける

①前回の振り返り

→前回授業の最後に行った思考課題を集約し、振り返ります。「この生徒のこの意見はこういう点で正しいけどこういう点で間違ってる」「この生徒はたぶん質問を理解してない」などフィードバックします。生徒によってはボケたりしてくることがありますが、基本的にはちゃんとつっこんであげます。思考課題を提出するという行為に対して正のインセンティブを与えていくと、提出率が向上します。

②本時の内容・前半

③本時の内容・後半

②③は、いわゆる従来型授業なども含まれる「覚える時間」です。ここの展開は人それぞれなので、今回は割愛します。

④考える時間

前述したような題材を用いて生徒に問いを与えます。思考時間はおおよそ授業最後の10分くらいを確保しています。思考させる間は机間巡視を行って思考の補助を行ったり、授業に積極的でない生徒とコミュニケーションをとったりする時間にしています。授業の最後を自由な思考にしておくことにより、「あっチャイム鳴っちゃった!中途半端だけど今日はここで終わり!」とか「授業時間が5分余っちゃった、、、」みたいなトラブルが防げるので初任の先生にも優しい構造の授業です。

以上、拙い実践ですが、私の実践例でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?