MDGsは、SDGsと本当はどういう関係にあるのか? 【SDGsとは一体、何だったのか?】第3回・前編

●この連載について

今から筆者がお話しするのは、SDGsを世界史の中に位置づけてみようとする試みだ。だが、なぜわざわざそんなことをしようとするのか?

現在すでにSDGs終了後の次期開発目標(ポストSDGs)にかんする議論が動き出している。だが、日本の現状はどうだろうか? SDGsに対する「記号」的なイメージばかりが先行し、開発の最前線の議論や実践と、市井の印象のあいだのギャップも開いている。すでに初期段階から普及段階に移行し、日常に溶け込んでいるという評価もできようが、一時に比べれば人々の関心は薄れ、2021年頃からは冷笑的な反応とそれに対する対抗言説も目立つようになった。

誤解のないように付け加えると、筆者は、SD(持続可能な開発)は必要であると考えている。だが現場や専門的な知見のみならず、そもそも「開発」や「援助」に関する話題は必ずしも一般に共有されているとは限らない。他方で、経緯を踏まえない印象論や陰謀論と結びついた言説も目立つようになっている現状がある。

この国で、「お祭り」が単に忘れ去られていくのはいつものことだ。現状の日本における受容のあり方には問題がある。だが、それどころか人類史にとって「SD」とは何かという根幹までもが、不信と懐疑の対象になってしまうのだとしたら問題だ。

この連載の狙いはそこにある。筆者の関心は、手放しの称賛や冷笑よりも、まずもってなぜこのような状況になったのかを世界史の文脈のなかにたどることにある。そこでこの連載では、「SDGs」がどのような経緯のなかから生まれたものなのか、世界史のなかに文脈づけてみようと思う。

前回は「持続可能な開発」概念がどのような経緯で生まれたのかという問いに対して、その背景に途上国と先進国の対立や、その後の新興国の台頭といった国際社会の激変が関わっていたことを確認した。

今回は2つ目の問いである「MDGsは、SDGsと本当はどのような関係にあるのか?」について、考えていきたい。

MDGsとは何か

MDGs(エムディージーズ)とは「ミレニアム開発目標」の略称で、ミレニアム総会で採択されたミレニアム宣言と 1990 年代に連続して開催された会議での国際的合意を一つにまとめたものだ。

2001〜2015年の期間に、世界の課題を解決するための8つの目標と21のターゲットで構成されていた。

2001年頃にインターネット上で広まり書籍化された『世界がもし100人の村だったら』や、当時アーティストを中心としたイベントや、フェアトレード関係のキャンペーンが注目を集めたことを覚えている方も少なくないだろう。

その頃、学校教育においても「社会貢献」といえば、国内の問題よりも、真っ先に世界の貧しい国への募金やアクションがしばしば選択肢に含まれていたものだ。

一般向けのSDGsの解説書やウェブサイトをひらくと「SDGsはMDGsの後継として掲げられた目標です」と説明される。

もちろんこの説明は間違っていない。

ただ、SDGsとは何かについて考えるには、もう少し丁寧にMDGsとSDGsの関係性や、MDGsに至る開発政策の経緯をたどりなおす必要がある。

そうすることではじめて、MDGsとSDGsは一直線につながるものではない、ということが見えてくる。

そしてこれこそが、SDGsの本質について考えるカギとなる。

開発の規範は、振り子のように揺れ動いてきた

第二次世界大戦後に植民地を手放す過程で、従来支配していた地域を、近代化が未だ果たされていない「途上国」とみなし、近代化のために経済成長を目指す開発援助を実施していくようになっていったことは前回も述べた。

だが、何が開発援助のあるべき姿とされるかは、時代によって流行に左右される。

誰が決めるわけでもなく、諸国の合意や慣行の積み重ねによって「国際開発規範」というべきものができあがる。

もちろん、たった一つの開発援助の枠組みがあるわけではない。援助をするのは国連だけではないし、「国連」といってもその中にはさまざまな組織がある。

また、旧宗主国中心のコンソーシアムなど、多くの国が参加する仕組みもあれば、アメリカ開発援助庁の関与する場合のような一対一の援助もある。

一筋縄でとらえることのできないのが、開発援助の世界であることも知っておこう。

いかなる援助が望ましいかという国際規範は、国際機関、援助国、NGOの間のせめぎ合いのなかで形成される。だが、規範の形成に大きな力を果たしてきたのは主に世界銀行と国連諸機関だ。

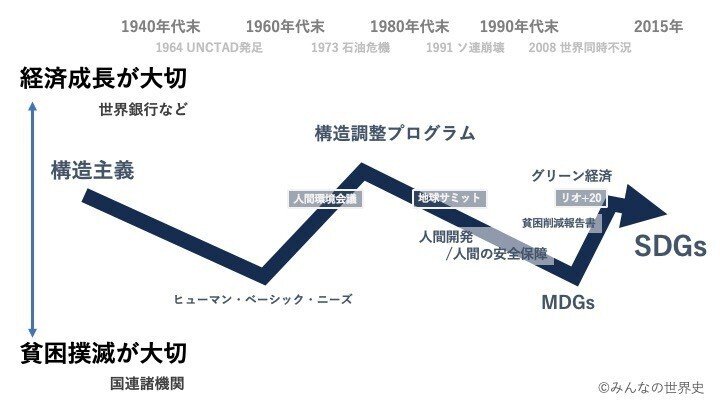

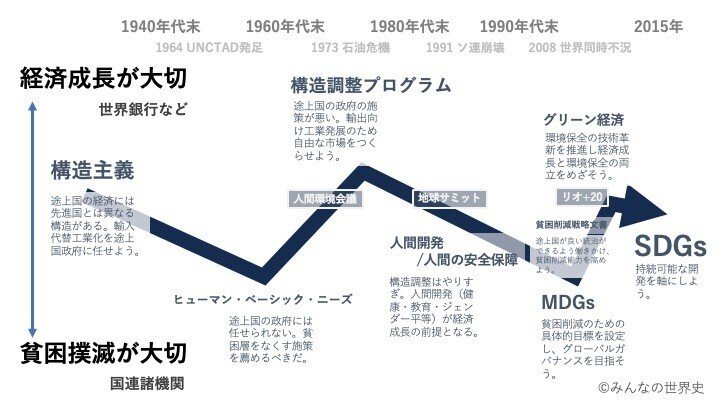

いささか単純化していえば、戦後の開発援助の潮流は、前者の進める「経済成長」重視か、後者の進める「貧困撲滅」重視か、という対立軸の間を「振り子」のように行ったり来たりしてきた経緯がある。

(参考:小川裕子『国際開発協力の政治過程』東信堂、2011年)

どちらかのアプローチが間違っているという話ではない。開発政策において、貧困撲滅と経済成長は相互補完的な両輪としてとらえられている。

どちらかのアプローチに行きすぎがあったり、失敗がみられたりすれば、もう片方のアプローチに焦点がうつるということだ。世界銀行が提唱した潮流が優位になれば、国連諸機関も方向転換し、それをフォローする。逆もまた然りである。

開発規範のうつりかわり

ここでMDGsの位置付けを試みる前に、ここで簡単にこれまでの開発援助の潮流のうつりかわりを振り返っておこう。

いささか教科書的だが、SDGsがいきなり空から降ってきたような代物ではないことを知るためには、最低限このへんからおさえておく必要がある。

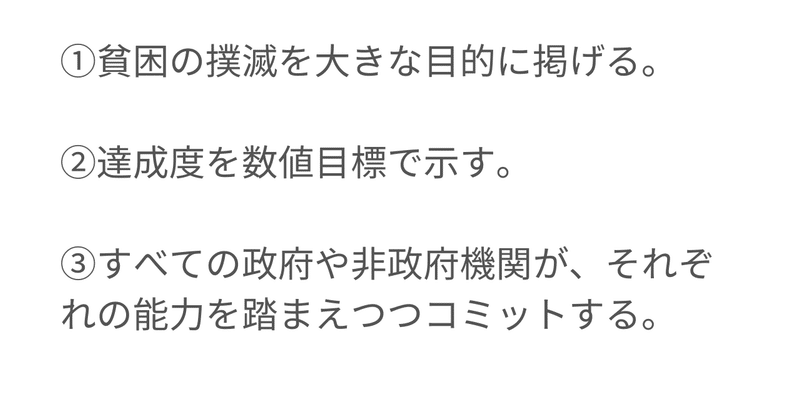

はじめに結論を述べてしまえば、1940年代後半からはじまる開発規範の変遷は、2000年代のMDGsにおいて次の3点の要素を備えるに至る。

順番に見ていこう。

(1) 成長規範が優位となった時代:構造主義アプローチ

大戦後の開発援助で主流だったのは構造主義アプローチだ。

先進国には先進国の経済構造があり、途上国の途上国の経済の構造がある。両者の構造は根本的に別物だ。

だから途上国が農業中心の構造を脱却するには、まずは輸入代替工業化からはじめてもらう必要がある。先進国の産業革命も、かつてはインドの綿布を国産化するステップから始まったのだから…というものである。

このアプローチのもと、1940年代後半以降、世界銀行は世界各地に資本投下を実施した。

しかし、途上国の貧困はなかなかなくならない。資本投下が貧困撲滅に直結しないことが明らかになっていったのだ。

(2) 貧困規範が優位となった時代:ヒューマン・ベーシック・ニーズ

代わって1960年代からは、国連諸機関(ILO)が主導して「ヒューマン・ベーシック・ニーズ(HBN)アプローチ」がとられるようになる。HBNとは「人間生活にとって最低限かつ基本的に必要とされるもの」という意味。アメリカ政府や世界銀行もこの路線に合流した(アメリカが積極的にHBNに関与したのは、生活上の貧しさが共産主義運動を生むと考えたからでもある)。

「安全保障は開発である」と発言している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%9E%E3%83%A9#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Robert_McNamara_official_portrait.jpg

ようするに貧困撲滅重視型に舵がきられたわけだ。

しかし、これまたうまくいかなかった。そうこうしているうちに先進国は石油危機を契機に息切れしてしまった。

(3) 成長規範が優位となった時代:構造調整プログラム

そこで代わって、1980年代には経済成長重視型のアプローチが優勢となり、世界銀行・IMFが主導し、構造調整プログラムという強い措置が途上国に実施されていった。途上国の経済構造にメスを入れ、自由なビジネスを可能にしようとするものだ。

だが急激な自由化はかえって多くの貧困層を生み、しかも政府は借金漬けになってしまった。

市場メカニズムによって途上国のしくみを変えようという政策が、むしろ状況を悪化させてしまったのだ。

(4) 貧困規範が優位となった時代: 貧困削減政策文書とMDGs

その反省から1980年代末から1990年代にかけて、より直接的に「貧困をなくす」ことに焦点があてられるようになる。

国際開発の潮流が貧困撲滅重視型に舵が切られるようなったのはそのためだ。

いくつかのキーワードや特徴があるので、いくつか取り上げよう。

人間開発

冷戦が終結した1990年代には、ルワンダ内戦やユーゴ内戦のように悲惨な紛争が多発した。

このなかから「人間の安全保障」という概念が出てくる。

それとも重なり合いながら、国連開発計画(UNDP)を中心に、アマルティア・センの学説の影響を色濃く受け、経済的指標のみによらない「人間開発」を重視する援助が本格化していく(人間開発指数は、前回紹介したフネ報告に関わったパキスタンの経済学者マブーブル・ハックが開発したものだ)。

UNDPは1990年に『人間開発報告書』の刊行をはじめ、世界銀行も年次報告書(『世界開発報告』)が貧困をテーマに掲げている。

これにともない、人権に関する国際的な関心も高まった。

従来の人権概念が実際にカバーしていたのは一部の人々にすぎず、女性、障がい者、先住民、子どものように、そこから抜け落ちてしまう人々がいるのではないか、というものだ。

保健福祉や教育、ジェンダーに関する国際的な取り組みや国際会議の開催が、国連が主導する形で進められ、「人権」概念は次第に拡張されていくようになった。

1993年には冷戦終結後開催された最初の人権に関する国際会議である世界人権会議がオーストリアのウィーンで開かれた。人類にとって普遍的な「人権」とは何かが議題となり、後述するように賛否両論を呼んだ。

開発目標の策定と貧困削減政策文書(PRSP)

こうしてジェンダー平等や教育、保健福祉が、開発のキーワードとして注目されるようになり、国際会議も多く開かれた。

とくに盛り上がりをみせたのは1995年の世界社会開発サミットだ。「人間中心の社会開発」を掲げ、ここではじめて絶対的貧困を半減させるという目標が定められた(コペンハーゲン宣言および行動計画)。

https://social.desa.un.org/world-summit-for-social-development-1995

また、これはしばしば忘れられがちだが、1996年にはOECDのDAC(開発援助委員会)が新開発戦略を採択し、このなかで国際開発目標が掲げられる。「2015年までに絶対的貧困を半減させる」という目標だ。英語の略称は「IDGs」(アイディージーズ)で、名称からしてMDGsやSDGsに接近している。

このように目標を数値化させ、そこへのコミットを約束し、成果を問う試みは、1990年代に注目された新公共政策の影響もある。簡単にいえば民間の手法を公共政策にも取り入れようと言う動きだ。

「貧困撲滅」に焦点をあてた目標の数値化は、世界銀行のウォルフェンソン総裁が提唱した「包括的な開発フレームワーク」(CDF)にも見られる。

こうして世界銀行やIMFは途上国への援助に際し、途上国政府と貧困削減政策文書(PRSP)をとりかわすようになる。

良い統治(グッド・ガバナンス)

援助にあたって、貧困撲滅の目標を立てる。

——そのためには、途上国の政府にも、目標にコミットしうる「良い統治(グッド・ガバナンス)」が求められるという考え方も、同時に推されるようになっていった。

実際に、政府が強いプッシュで輸出向けの製造業を推進し、高い経済成長をおさめた国や地域が、東アジアで「奇跡」を起こしはじめていた(とくにNIESと呼ばれるシンガポール、香港、韓国、台湾など)。

自力で経済成長にこぎつけた新興国のモデルは、発展するには先進国の援助は必ずしもいらないという考えを補強することにつながり、政府がしっかりと自国のガバナンスをおこなうことのほうが大事なのではいかという説に信憑性を持たせることにもつながったのだ。

***

以上のような経緯を経て、国際開発規範は、先述のとおり次の要素を備えることになった。

2000年のミレニアムサミットで採択されたMDGsも基本的にこの要素を備えているわけだが、ここには重要な要素が一つ抜け落ちている。

前回検討した「持続可能な開発」だ。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊