【SDGsとは一体、何だったのか?】第2回「持続可能な開発」概念のルーツはどこにある?

●この連載について

今から筆者がお話しするのは、SDGsを世界史の中に位置づけてみようとする試みだ。だが、なぜわざわざそんなことをしようとするのか?

現在すでにSDGs終了後の次期開発目標(ポストSDGs)にかんする議論が動き出している。だが、日本の現状はどうだろうか? SDGsに対する「記号」的なイメージばかりが先行し、開発の最前線の議論や実践と、市井の印象のあいだのギャップも開いている。すでに初期段階から普及段階に移行し、日常に溶け込んでいるという評価もできようが、一時に比べれば人々の関心は薄れ、2021年頃からは冷笑的な反応とそれに対する対抗言説も目立つようになった。

誤解のないように付け加えると、筆者は、SD(持続可能な開発)は必要であると考えている。だが現場や専門的な知見のみならず、そもそも「開発」や「援助」に関する話題は必ずしも一般に共有されているとは限らない。他方で、経緯を踏まえない印象論や陰謀論と結びついた言説も目立つようになっている現状がある。

この国で、「お祭り」が単に忘れ去られていくのはいつものことだ。現状の日本における受容のあり方には問題がある。だが、それどころか人類史にとって「SD」とは何かという根幹までもが、不信と懐疑の対象になってしまうのだとしたら問題だ。

この連載の狙いはそこにある。筆者の関心は、手放しの称賛や冷笑よりも、まずもってなぜこのような状況になったのかを世界史の文脈のなかにたどることにある。そこでこの連載では、「SDGs」がどのような経緯のなかから生まれたものなのか、世界史のなかに文脈づけてみようと思う。

いささか煽り気味なタイトルを設定したが、ファストな議論にしようというつもりはない。分量も多く、あまりネット向きではないかもしれない。さはさりとて、ふだんあまり開発について考えたことのない人に届くことができるように、人によっては当たり前のような入門的な話から始めたいと思う。

なるべくじっくり、ゆっくりと。

連載予定

【0】はじめに

【1】そもそもSDGsのいう「持続可能な開発」って一体何なのだろう?

(今回)

【2】しばしばSDGsの「前身」とされるMDGsと、SDGsは、一体どんな関係性にあるのだろう?

【3】さらに、SDGsは、いったいどのようにして決められたのだろうか?

【4】そして最後に、何が書いてあるのか一番わかりにくいとされる目標17の「パートナーシップで目標を達成しよう」って、一体何なのか?

***

【連載第2回】「持続可能な開発」概念のルーツはどこにある?

●今回の結論

わが国でSDGsを掲げる実践には、"途上国だけでなく先進国も" を強調する例が少なくありません。

しかし今回の連載では、SDGsの「持続可能な開発(Sustainable Development)」概念の歴史的経緯をたどることで、その本質が「(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと。(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること」の2点にあったことを確認します。

「持続可能な開発」概念は、"欧米の先進国"によってつくられたわけではなく、途上国を含む議論の中から生み落とされたものでした。

(以下、文字数:13673字)

1

SDGsから何を連想する?

みなさんは「SDGs」と聞いて、どんなことを思い浮かべるだろうか?

ある人はSDGsとは「エコ」のことだと考えるかもしれない。レジ袋削減や気候変動対策が、生活と大きな関わりがあることも大きいだろう。

またある人は差別をはじめとする社会問題の解決や「多様性」のことを、またある人は、まちづくりや地域おこしのことがSDGsなのだとイメージするかもしれない。世界の貧しい人を救うためのものだと考える人もいるかもしれない。

筆者自身の卑近な経験からしてみても、ごく一般的にSDGsは、シンプルに「地球のため、社会のための新しい取り組みや目標」と受け止められることが多いだろう。

SDGsは次のように説明されることが多い。

●SDGsの説明の例

・SDGsは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略語です。

・世界中のだれもが、安定して地球で暮らし続けられるように考えられた国際的な目標です(NHK for School)。

・“誰一人取り残さない”世界の実現に向けて、2015年に国連で採択され、17の目標と169のターゲットからなる2030年までに目指すべき世界共通の目標です。(フジ・メディア・ホールディングス)

・貧困、気候変動、海洋汚染といった地球規模の課題解決のための17のゴール(目標)を2030年までに達成し、将来にわたってよりよい世界を目指そうとする国際目標(産経新聞社)

・私たちみんなが、ひとつしかないこの地球で暮らし続けられる「持続可能な世界」を実現するために進むべき道を示した、つまり、ナビのようなものです。(日本ユニセフ協会)

もちろんこれらにはそれぞれ詳しい解説も加わる。だが、「持続可能な開発」(Sustainable Development)とは、何がどうなることなのか? 説明しきれていないところもある。

「Sustainable」(サステイナブル)という英語は、「支えることができる」が原義で、「持続可能」ではなく「維持可能」「永続可能」といった訳を与える人もいる。

わかりにくいのは「Development」(ディベロップメント)のほうだ。政府は初期は「発展」の訳を与えていたが、結局「開発」という言葉をあてるようになった(ここでは政府仮訳に従い「開発」を使用する)。

だが、どちらの説をとるにしても「Development」という言葉がどのような意味合いで使われてきたのかを知らない大多数の人にとっては、伝わりにくいところもある。

『ブルントラント報告書』に見る「SD」の定義

では、そもそも「Sustainable Development」とは、いったいどういう意味をもつ言葉なのだろうか?

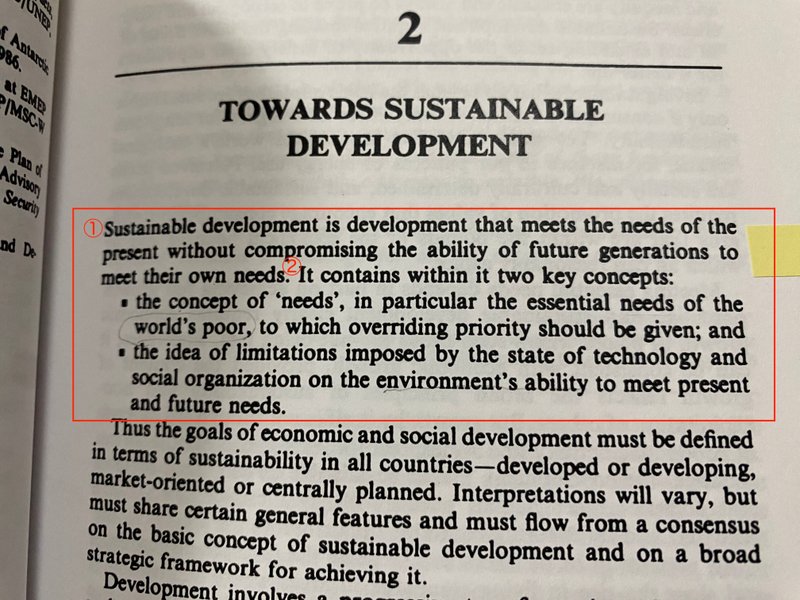

初めて使われた例としてしばしば持ち出されるのは、1987年の「ブルントラント委員会報告書」("Our Common Future"(我ら共有の未来))だ。

「持続可能な開発」の説明には、第2章の第1文がしばしば引用される。だが、第2文まで合わせて読むと、「持続可能な開発」とは次の(1)・(2)を同時に満たすような状態を指すことがわかる。

第1文の訳例はこうだ。

人間は開発を持続可能なものとする能力を有する。持続可能な開発とは、将来の世代が自らの欲求を充足する能力を損なうことなく、今日の世代の要求を満たすことである。

続いて第2文はこのようにうたっている。

それ(持続可能な開発)はうちに2つの重要な概念を含む。特に世界の貧困層が最優先すべき本質的ニーズと、現在および将来のニーズを満たすための環境の能力に対し、技術と社会組織の状態が課す限界である[筆者による]。

後半の「技術と社会組織」が主に先進国を指すことは、その後の文章や本文全体の文脈から明らかである。

というわけで、『ブルントラント報告書』の持続可能な開発の要件をまとめると、次の2つになる。

(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと。

(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること。

この2点は重要なことなので、ちょっとの間だけ、頭に留めておいてほしい。

そもそも「持続可能な開発」という考え方が生まれる前は、環境の問題と開発の問題は別々に語られることが基本であり、それどころかその責任の多くは途上国に帰せられることが多かった。言い方が悪いなら、途上国の貧困を何とかしなければ、先進国がこの先も豊かでいられるための地球の資源が枯渇してしまう、というような理屈だと言い換えてもいい。

だが、「持続可能な開発」概念はちがう。途上国をなんとかするだけでは不十分で、先進国自身も地球の限界を見据え、ライフスタイルを変える必要があるのではないかと新たに提起するものだったのだ。

これは画期的なアイディアだった。

だが、そもそも世界にどうして豊かな国と貧しい国があるのだろうか?

ここで少し歴史をさかのぼってみよう。

2

豊かな国と貧しい国の差を生んだ植民地支配

豊かな国と貧しい国の格差のルーツは、おおむね15〜16世紀から18〜19世紀にかけての欧米諸国の世界進出とされることが一般的だ。

たとえば古くは16世紀にスペインやポルトガルによってラテンアメリカが植民地とされている。

だが、本格的に欧米諸国がアジアやアフリカを植民地化していったのは18〜19世紀以降のことだ。

18世紀後半にイギリスで産業革命が起き、欧米や日本がそれに続いた。すると、これら工業化を果たした国々が資源や労働力を求めて、アジアやアフリカを植民地として支配するようになっていったのだ。

植民地統治に手を染めた列強は、きびしい支配をするばかりではなく、植民地住民の中から協力者をえらび、いわばアメとムチをたくみに使い分けた。

たとえばイギリスでは第一次世界大戦後頃から「植民地にもイギリス本国と同様、貧困問題は存在する。それを放っておくのはかわいそうだ。手を差し伸べるのが文明国であるイギリスの道義的責任ではないか」という議論があがるようになり、植民地開発に関する法律もつくられた(五十嵐元道2016『支配する人道主義』)。

「海外援助よりも国内のことを優先させるべきだ!」という、わが国でももはや見慣れた感のある主張は早くも19世紀のイギリスに現れている。にもかかわらずチャリティ(慈善)の対象は帝国各地に拡張された。哀れな人々を救うことが、帝国の人道的義務とされたのである。

たしかに植民都市や農地・鉱山などでのインフラは整えられた。

だが、その背後には、植民地から資源や労働力を搾り取る構造が、確固として存在していた。

なお、16世紀にスペインやポルトガルの植民地になっていたラテンアメリカは、早くも19世紀以降独立する国が現れた。アフリカに比べれば恵まれた面もあるという向きもあるが(高橋均1998『ラテンアメリカの歴史』)、国内の体制はイギリスやアメリカの影響下に置かれ、人種主義も色濃くのこされた。また、サトウキビのプランテーションの単一栽培を主たる産業とするカリブ海諸国はのきなみ独立が遅れ、早く独立できたハイチを含め、不安定な状況は21世紀に至るまで続いている。

こうして世界は、工業国の多い「北」と、その従属下に置かれた「南」に二分される状態となった。

その後、1945年に第二次世界大戦が終わると、かつての植民地は1960年代にかけて独立を勝ち取っていく。

だが、北の南の不公平な関係は、その後も形を変えて温存されることとなる。

かつて支配者だった宗主国は、先に工業化(近代化)を実現させたトップランナーとして先進国と呼ばれ、かつての植民地はまだその”途上”であるということで途上国と呼ばれるようになったのだ(開発/発展途上国、あるいは低開発国などとも呼ばれた)。

***

先進国が途上国の「開発」を「援助」するようになった

そして、豊かな国が、貧しい国の開発(=先進国のように発展すること)を助ける営みは、開発援助と呼ばれるようになった。

ややこしいのは、その動きが、第二次世界大戦後の世界が「冷戦」と呼ばれる状況とも関係していたことだ。

アメリカとソ連は、それぞれ理想の「将来像」(資本主義と社会主義)を示し、独立したてのアジア・アフリカ諸国、さらにラテンアメリカ諸国に向けてそれぞれの「豊かさ」をアピールした。アメリカのポイント・フォア計画が典型的だ。たとえば戦後間もない日本も、アメリカの拠出した援助を受け、復興にこぎつけている。

ただ、注意すべきは「援助」というと一般的には募金を渡すとか、無償で何かをつくってあげるといったことを思い浮かべるかもしれない。だが、開発援助の多くは「お金の貸付」(借款)である(食糧援助の形をとるなど、実際には様々な形がある)。

とりわけ二国間の援助の場合、誰かが誰かを助けると、どうしても助ける側と助けられる側の「上下関係」が発生するものだ。返済は経済が発展してからでいいですよ。ただし少し言うことを聞いてもらいますからねといった形で、援助した側からの要求もふりかかる。

先進国(北)が途上国(南)を援助し、開発の手助けをする代わりに資源や市場を確保する。こうした構図に対しては「まるで植民地時代が残されてしまっているのではないか」という批判もしばしば飛んだ。

他方、独立したての国・地域の人々の中には、どちらの考え方も受け入れたくないという「非同盟中立」の立場がとられることもあった。

インドのように、旧宗主国中心のコンソーシアムのみならず、国連機関やソ連など、援助を受ける先を多角化することで、影響力を分散させようとした国もあった。

また、南南協力といって、途上国による途上国の援助という形も早くからあった。中国によるものが典型だ。

***

このように、第二次世界大戦後の世界では、冷戦の状況下で途上国に対する多様な「開発援助」が始まった。

にもかかわらず、結果として途上国の経済的発展は遅々として進まないし、生活水準も上がっているようにはみえない。

そもそも豊かさを「お金」で測るのでは不十分で、健康とか教育とか、安全な水や住まい、性別間の平等とか、そういった社会的なニーズをとらえ、底上げしていく必要があるのではないかという発想も1960年代の終わり頃から生まれ、居住や水、健康や女性の地位や教育、あるいは人権に関する国連ファミリーによる国際会議も1970年代にかけて開催されるようになった。

3

環境問題と南北問題という2つの「犠牲」

そして迎えた1970年代は、世界中でこれまでの西洋近代的な価値観に対する異議申し立てが、これまでになく強まった時期にあたる。

たしかに物質的にみれば、ずいぶん豊かになった。

だが、それによって犠牲にされているものがあるのではないか?

なにかが間違っていたのではないか?

そのような見直しがなされるようになる。

その一つが「自然環境」だ。

すでにレイチェル・カーソン(1907〜1964)の『沈黙の春』がベストセラーとなり、自然環境を保全するべきだという意識が世界的に高まっていた。市民による運動は、先進国のみならず途上国においても見られた。

また、大型のトラクターを導入した大規模農業が、世界各地の土壌を侵食させているという報告も共有されるようになっている。生態系に合わせた持続可能な農業生産に関する議論のルーツは、植民地統治の時代にさかのぼることができる(水野祥子2020『エコロジーの世紀と植民地科学者』)。

もう一つは「南側諸国」の人々だ。

貧しい国がたくさん分布するのは、地球を「南北」に分けたときの南側だ。

南側の諸国の多くは、ヨーロッパによる植民地支配を受け、19世紀以降、次第に独立を果たしていった。そのピークは1960年代に訪れた。

無事独立にこぎつけることはできた。

にもかかわらず、なかなか発展できない。

なぜか。それは世界経済の構造に問題があるからではないか?

——これを説明する「従属理論」(貧しい国が貧しいのは、豊かな国によって貧しいままにさせられているから)といった学説が、注目を集めるようになった。

南北問題や環境問題。この2つの犠牲の解決を望む民間組織や途上国による切実な異議申し立てをよそに、先進国の関心はあくまで自分たちがこれからも豊かな暮らしを続けることにあった。

それを阻む要因として当時懸念されていたのは、途上国の人口だ。

南北問題を解決するということは、途上国が発展するということだ。

しかし途上国が発展に向かえば、「人口爆発」が起きてしまう。

そんな、まさに"爆弾"がはぜるようなイメージが、先進国によって途上国に着せられ、このまま世界の人口が増え続ければ、地球の環境が崩壊し、先進国をも脅かしてしまうのではないかという言説が、推計データとともに広まるようになったのだ(ポール・エーリック『人口爆弾』、ローマ・クラブ『成長の限界』)。

4

途上国出身者が貢献した「開発」のとらえ直し

このように当時の世界では、基本的に環境問題は工業化を達成した先進国の問題なのであって、途上国の貧しさとは基本的に別問題だと考えられていた(国連総会決議2581(XXIV))。

実際には両者は深く結びついている。だが、別物だとされていたからこそ、途上国を環境に関する会議に呼び込むことは難しかった。そこで1971年に国連人間環境会議の準備委員会が、スイスのジュネーブ北東のフネでセミナーを開いた。事情はどうあれ、このセミナーのなかで、重大な考え方の転換が生まれることになる。

・環境問題は、低開発(開発されていないこと)によって、途上国においても起きうる。

・開発イコール経済成長ととらえるべきではない。もっと広くとらえるべきだ。

ただ、セミナーの報告書(フネ報告書)の結論は、これから発展する途上国に環境規制をかけるのは不公平だというものだった。

とはいえ、このセミナーには、27人の参加者のうち、従属論のサミール・アミンや、経済学者マブーブル・ハックなど、途上国出身の開発経済学者も多く含まれていた(日本人としては都留重人、「南北問題」の分析で知られるイギリス人のバーバラ・ウォードも参加している。いずれも個人としての参加である)。

ハックはのちに「人間開発指数」を開発したことでしられる。環境と開発の関係のみならず、「開発」概念を住民の側の視点から多次元的にとらえる試みが、開発政策に影響を与え始めていたのだ。

「環境」と「開発」をめぐる初の本格的国際会議

環境の問題と、途上国の貧しさの問題。

この2つの問題は、フネ報告書の翌年、1972年にスウェーデンで開かれた国連人間環境会議において、明確につながることになった。

このとき採択された「人間環境宣言」では、先進国は、途上国の環境保全にも考慮しながら、格差を埋める必要があるとされた(実はこの必要性はローマ・クラブの『成長の限界』でも述べられている)。

人間環境宣言

(前略)(4)開発途上国では、環境問題の大部分が低開発から生じている。何百万の人々が十分な食物、衣服、住居、教育、健康、衛生を欠く状態で、人間としての生活を維持する最低水準をはるかに下回る生活を続けている。このため開発途上国は、開発の優先順位と環境の保全、改善の必要性を念頭において、その努力を開発に向けなければならない。同じ目的のため先進工業国は、自らと開発途上国との間の格差を縮めるよう努めなければならない。…(後略)

開発途上国における環境問題が、低開発(開発されていないこと)に起因するものであることが確認されたのだ。

他方、開発途上国に対しても「環境問題の大部分が低開発から生じている」ため「開発の優先順位と環境の保全、改善の必要性を念頭において、その努力を開発に向けなければならない」とされた点は、途上国側の反発も招いた。

たとえばインドの女性首相インディラ・ガンディーは、平たく言えば「途上国が発展する権利を止める気なのか? これまで先進国はさんざん資源を食い潰してきたではないか」と、先進国に釘を刺している。

会議の成果文書である人間環境宣言は、前述した「持続可能な開発」の定義である「(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと」を、環境問題との関わりとともに述べた画期的な文書だった。

国連人間環境会議自体、環境の問題と、途上国の貧しさの問題が、東側諸国は不参加ではあったものの、初めて国際社会で一体のものとして扱われることとなった点で重要だ。

しかし同時に、「(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること」については述べられなかった。この時点ではまだ「持続可能な開発」という考え方には至っていない。

5

石油危機が変えた世界の構造

その後、人間環境宣言の出された1年後には、世界の構造を一変させる出来事が起きている。第一次石油危機の勃発だ(1973年)。

(Oil Embargo and Crisis of 1974 OPEC imposed embargo caused a gasoline shortage that hit the United States in the Fall of 1973 create Source National Archives and Records Administration, https://www.archives.gov/, Public Domain)

これにより先進国の経済成長は減速。新技術の開発や工場の途上国への移転を容易にする「経済のグローバル化」の条件整備によって、難局を乗り越えようとする動きがすすんでいく。

他方、途上国の中には、資源価格の高騰の恩恵をうけた産油国や、NIEs(新興工業経済地域)のように先進国の企業を誘致し、経済成長を果たした国・地域も見られた。

先進国が打撃を受けたそのタイミングを見計らうように、途上国は国連を舞台に不公平な経済構造を是正するための要求を先進国につきつけている(1974年の国連資源特別総会の場で途上国で構成されるG77によって出されたNIEOがその代表例。G77は現在も「G77/中国」という有力なグループを形成している)。

持続可能な開発の源流 : 「ココヨク宣言」

この流れのなかで、「持続可能な開発」のルーツともいえる考え方が、1974年10月にメキシコの首都近くの街で開かれた専門家のシンポジウム(UNEPとUNCTAD共催)の宣言文書に現れた。

あまり知られていないが、地名をとって「ココヨク宣言」という。

宣言では「持続可能な開発」という用語自体は使用されていないが「私たちは、人間の基本的ニーズという「内なる限界」("inner limit")と、地球の物理的資源という「外なる限界」("outer limits")の両方が脅かされていることを認識している」という、「持続可能な開発」の2つの要素をなす認識がはっきりと述べられている。

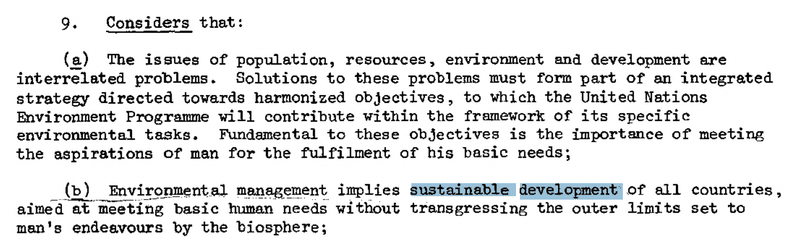

外務省、国連環境計画などを歴任した宮田晴夫は、このココヨク宣言が元となり、のちの1975年にUNEP管理理事会決定(第3回管理理事会決定20(Ⅲ))における「持続可能な開発」という言葉の使用につながったものとして重要なターニングポイントとみている(宮田晴夫2011『人類共同体のための国際環境政策』)。

このように1970年代半ばには、これまで先進国が操っていた「開発」の概念を途上国の側から再定義しようとする動きが起き、それが「持続可能な開発」概念を生み落とすこととなった。

ここではこのことを確認しておきたい。

***

とはいえ、1980年代に石油価格が下落すると、先進国の資源枯渇に対する危機意識は再び低下してしまった。

それにひきかえ、紛争の多発するサハラ以南のアフリカの飢餓や貧困は厳しいままだ。

また、経済のグローバル化が進むにつれて、多国籍企業による途上国の環境破壊も問題視されるようにもなる。同時に、途上国政府が「開発のため」「自然保護のため」という看板を掲げて、かえって住民の居場所を奪ってしまう事態もみられるようになった(佐藤仁2019『反転する環境国家』名古屋大学出版会)。

そもそも1972年の人間環境宣言は、先進国が、途上国が経済発展するために「自らと発展途上国との間の格差を縮めるよう努めなければならない」としていたはずだ。

だが、実際には途上国の環境は依然として損なわれ、環境と貧困が互いに関係している事実は、現在ほど意識されなかった。

また、1980年代には構造調整プログラムのように、経済成長を重視する開発政策も横行していた。それについては次回以降触れることにして、ひとまず今は話を「開発」概念の再定義に戻そう。

6

「エコロジー的近代化論」の登場

とはいえ1970年代には砂漠化や酸性雨、オゾン層の破壊といったキーワードがとりあげられ、そのメカニズムも知られるようになっていく。地球温暖化に関する科学者の報告が見られるようになるのも1970年代の終わり頃のことだ。環境問題はなにも先進国の工業地帯などに限ったものではなく、まさに「地球的課題」であることも意識されるようになり、自発的な市民運動も活発化していった。それとともに環境規制に関する国際条約は徐々に整備されていくことになる。

***

こうした流れにあって、ある新しい環境思想が、環境規制の強化により経済成長を犠牲にしたくはないと考える産業界によって注目された。

テクノロジーの進歩によって汚染物質の排出を減らすことで、「環境」の保護と「経済」の成長の両立をめざすエコロジー的近代化論だ。

そもそも1970年代には、このままでは人類の文明は長続きしないのではないかという悲観的な見方もあって、近代文明そのものを見直そうという多様な環境思想(ポスト開発思想)が注目されるようになっていた。

それらに対し、資源の効率的な利用が可能となれば、産業社会のしくみそのものを変えなくても環境保護を実現できるのではないかと、産業界は期待したのだ。

***

"3階建て" の世界——NIEsと産油国の躍進

「持続可能な開発」の "双子の兄弟" のような「エコロジー的近代化」概念であるが、人間環境宣言でうたわれた「途上国との格差をなくす」という課題解決が志向されていたわけではなかった。

しかも、産業社会が不可避的に生み出す環境問題を技術的に解決しようとするアプローチには、どこか免罪符的な性格もつきまとう(松野弘2012『現代環境思想論』212頁ff)。

「技術革新が解決してくれるはずだ」という楽観的な見方の背景には、省エネ技術など「環境産業」の成長への期待(モル,アーサーP.J. et al. 2023『世界のエコロジー的近代化』353頁)のみならず、同時期に政府の政策によって経済成長に成功する途上国・地域が現れていたことも大きいだろう。

東アジアの韓国、台湾、香港、シンガポールに代表される「NIEs(新興工業経済地域)」——特に30代以上の人にとってはなじみのある言葉だろう——がそれである。

企業を特定の区域に誘致し、安価な労働力で生産した工業製品を、先進国向けに輸出する。のちに「東アジアの奇跡」と呼ばれる現象の一端でもあった。

NIEsの躍進は産油国とともに、従来の世界経済の2階建ての構造にくさびを打つことになった。

世界経済は着実に、いわば3階建て構造に変化していったのだ。

途上国が産油国・新興国と、それ以外に分離し、経済成長がならなかった国々は「後発開発途上国」(LDC (Least Developed Countries)。内陸国が多いことから「Landlocked」を付けて内陸開発途上国(LLDC)とも)と呼ばれ、極度の貧困に見舞われるケースも相次いだ。これを南南問題という。

7

「持続可能な開発」概念の練り上げ

先ほどの話を繰り返すが、このように世界経済の構造が着実に変化していくなかで、関心が高まっていったのは、先にも述べた地球温暖化、砂漠化や熱帯林の破壊、酸性雨、オゾン層の破壊といったキーワードだ。

これらは1980年代末から1990年代初めの東西対立の解消を背景に、「地球環境問題」として国際政治の課題とされるようになる(米本昌平1994『地球環境問題とは何か』)。

つまり、これまでは国内問題とされていた開発の問題が、国際的な問題とみなされるようになったわけである(これは逆に言えば、他国の問題が自国の国家戦略上のリスクとなりうるという認識も生み出した)。

そんな中、冒頭でも紹介した『ブルントラント報告書』が、すでに「ココヨク宣言」(1974年)で指摘され、国際自然保護連合(IUCN)の『世界保全戦略』(1980年。自然保護に重点が置かれているが、環境の悪化と貧困・飢餓の関連性についても指摘がある)において使用されていた「持続可能な開発」概念を練り上げ、1987年に発表された報告書のなかで明快に定義し、それが脚光を浴びることになる。

・(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと。

・(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること。

「持続可能な開発」という指針は、環境は先進国の関心事、開発は途上国の関心事という二分法を訂正し、「途上国の開発なくして、地球環境問題の解決はない」「地球環境問題の解決のためには、先進国のこれまでの開発のあり方そのものを見直すべき」という考え方を打ち出したもので、この方針は1992年の地球サミット(国連環境開発会議)につながっていくことになる。

1972年の国連人間環境会議では、途上国と先進国の間で「環境か、経済成長か」という対立がかえって鮮明になってしまった。

しかし、「持続可能な開発」という考え方を採用すれば、途上国にとってみれば先進国の援助をとりつけることも可能だ。先進国にとってみれば途上国を地球環境問題対策へと呼び込むこともできる。

また、双方にとって「経済成長」を否定するものでないことも魅力的だ。たとえば『ブルントラント報告書』では、貧困撲滅という社会正義の実現のためには、あくまで世界平均にして約3%以上の経済成長が必要だと明言している(ただしそのためには地球環境にも配慮する必要があるとの条件つきだ)。

それに、『ブルントラント報告書』で「現在の技術および社会組織のままでは、現世代および将来世代のニーズを満たすには環境容量に限界がある」とされている。これにより、「エコロジー的近代化」の言説をも取り込むこともできる(「エコロジー的近代化」を持続可能な開発論の一系統とみなすこともできる(松野弘、上掲、213頁))。

あいまいな「持続可能な開発」概念

つまり「持続可能な開発」概念は、当初から意味に幅のある曖昧な概念だった。

だからこそ、より多くの主体を、途上国の開発と大量生産・消費のあり方の見直しに取り込んでいくことを可能にした。概念に幅があるからこそ、これまで結びつくことのなかった「地球環境問題」「経済成長」そして「貧困問題」のそれぞれに取り組むコミュニティを、ひとつのプロジェクトのもとに結集させることができるようになったというわけだ。

ただ、この概念を使う人の立場にとって、意味するところが変わってしまうのではないかという懸念も、早い時期から見られた。

金基成は、『持続可能な発展の政治学』(三恵社、2019、132頁)において、「持続可能な開発」に紐づけられるさまざまな環境言説を、大きく2つの類型にマッピングしている。

思い切った改革を求める「持続可能な開発」論

思い切った変革を求める「持続可能な開発」論者は、地球の限界にあわせて資源やエネルギーの消費量そのものを減らし、それにより生まれた問題には効率の改善や再分配で対応しようと主張する。こちらの場合は、大がかりな投資や技術革新、制度の大転換をグローバルに進める必要も出てくるだろう。個別の問題に対処するだけの現状維持的な発想では、もはや立ち行かなくなっているのではないかという懸念は、「脱成長」に関する議論とともに、これまで1970年代以降一般市民の間でも定期的に盛り上がりを見せてきた。現状維持的な「持続可能な開発」論

現状維持的な「持続可能な開発」論者は、消費スタイルの変革、再生可能エネルギーや環境に配慮した商品開発など、技術の進歩によって問題は解決できると主張する。

たとえば、経済界はしばしばこの言葉を、Sustainable Growth(持続可能な成長)と同じ意味で使うことが多い。先述したエコロジー的近代化も、しばしばSDGsと同じものとして用いられることがある。

各国政府にとっても、環境問題にとりくむ国際NGOの批判を交わすことができるし、現在の制度をマイナーチェンジするだけで済む。企業にとっても企業イメージを維持しながら、引き続き資本を増やすことができる、都合の良いコンセプトであるといえる。

曖昧な概念だからこそ、何に重点を置くかをめぐる各主体の「綱引き」もはじまった。

もっとも大きな対立点は、リオ宣言の第7原則で明記された「CBDR(共通だが差異ある責任)」という原則だ。先進国と発展途上国の間に「地球環境の悪化への異なった寄与」が存在しており、「各国は共通だが差異ある責任を有する」とされている。

シンプルに言い換えれば、「地球の問題に対処する」という点ではどの国にも共通した責任があるが、「歴史的に、過去一世紀以上にわたって温暖化ガスを排出してきたのは先進国の責任なのであるから、われわれ(中国やインドなど)に、先進国レベルの規制を設けるのは公平ではない。ゆえに差異を設けるべきだ」というものだ。

しかしこの原則が一度受け入れられたことは、地球温暖化対策やSDGsにも、大きく尾を引くこととなる。 1992年当時の先進国の人々にとって、2000年代以降の途上国の劇的な経済成長を現実味をもって想像するのは、なかなか難しいことだった。 このあたりがSDGsの形成過程においてどのような争点となったかについては、次回以降みていくことにしよう。

8

SDGsは欧米社会の「押し付け」?

このようにそもそも「持続可能な開発」という概念は、非常に幅広い意味合いを含んでいる。

同じ言葉を使っていても、その意味するところや重点の置き方には幅があるのだ。

「持続可能な開発」(Sustainable Development)は、1970〜80年代に、これから経済を成長させていきたい途上国と、自分たちの豊かな暮らしを維持したい豊かな先進国の対立の中から生まれ落ちたコンセプトである。

だが、それは「持続可能な開発」概念が、先進国の都合によってのみ作られたものであることを意味しない。

その成立には、途上国の政府や多様な組織や人々の力が大きく関わっている。

『ブルントラント報告書』を議論した「環境と開発に関する世界委員会」は、カーター大統領の命令による『西暦2000年の地球』に触発され、大来佐武郎や日本政府がUNEPに対し設置を働きかけた経緯があるものではある。江澤誠によれば、中立のイメージの強いノルウェーからブルントラントが議長に選ばれたのも、東西・南北間の環境問題をめぐる対立調停のためには不可欠な人選だった(江澤誠2008「ブルントラント委員会発足時における南北間の対立」)。とはいえ、東西冷戦のさなか、環境と開発の指針を描く場に集まったメンバー22人の委員のうち、13人は途上国の出身だった点は重要だ。『ブルントラント報告書』の原題 ”Our Common Future”の「Our」とは、”先進国だけでなく、途上国も” という意味が込められている。

にもかかわらず、日本のSDGsに関する一部言説には「SDGsは欧米社会の押し付けである」という主張も見受けられる。

実際、SDGsの日本における受容が、欧米により発信された情報によりかかりすぎているという面はいなめない。

だが何度も繰り返すように、「SD」(持続可能な開発)とは本来的には(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと、(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえることの2つを両立させる概念である。にもかかわらず、日本のSDGs受容が、(2)のみに情報が偏っていたり、(1)の解決と環境保全との関わりがみえにくかったりしていることも問題の一端にあるのではないか。

こうした見方から脱却するためには、今回一緒にふりかえることで考えてみたように、SDGsの成立過程から、いったんSD(持続可能な開発)という概念がどのように形成されていったのかを切り分けることが有効だ。

1980年代以降の国際政治において、SDが環境と開発に関する言説として選び取られたのにも、まさにSDの意味のもつ幅ゆえ、多様な主体を巻き込むことが可能となった面があることも見えてくるだろう。

もちろん、「持続可能な開発(SD)」という言葉が使われるとき、それが必ず、「ココヨク宣言」やUNEP管理理事会決定、それに『ブルントラント報告書』の定義と同じであるという保証はない。

だが、「起源探し」そのものに意味があるわけではない。肝心なのは、その言葉がどのような文脈でどう理解され、いかに使用されるのかという点にある。

だからこそ、現にわが国で見られるように、とってつけたような目的や、程遠い考え方を呼び込むようであれば、それはもはや実体のある指針とは言いがたいし、ますます懐疑や冷笑を呼び込むこととなってしまう。

(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと、(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること。

SDGsとは何であるかを考える際、この2つの要件を頭に留めておくことは、「持続可能な開発」とは、本来何であろうとしているのかを検分し、未来を見据えるためにも必要なことだというのが、今回の結論だ。

***

さて、今回の話を念頭に、次回はしばしばSDGsの「前身」とされるMDGsとは何だったのかについて、話を進めることにしよう。

そのためには、第二次世界大戦後の「開発」の歴史を、もう少しだけ細かく見ておく必要がある。

なるべく丁寧に、しかしシンプルに、歴史をたどっていくことにしたい。

(次回に続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊