【ニッポンの世界史】#30 文化圏の罠:世界史に「アフリカ」は入っているか?

周縁の不在

1970年代の社会科教育に関する雑誌をみてみると、「好きな国」を聞くアンケートをとってみたり、何も見ずに地図を書かせてみたりして、「生徒たちの関心がヨーロッパにばかり向いている」という嘆き節が、よく掲載されています。

この地図くらい描ければ十分とも思えるのですが、たとえば職業系の高校において同じようなことをやらせてみても、全然描けない。

世界史の授業中に顔をあげさせるだけでも難しい。

そういった嘆きも聞かれるようになります。

国外に眼を向ければ、世界のそこかしこでは依然として代理戦争や民族紛争が依然としておこり続けていました。1973年にはアメリカはベトナムから撤退しますが、戦火はカンボジアやラオスにも飛び火し、国外に逃れたベトナム人「ボートピープル」も大きな問題となっています。

にもかかわらず、生徒の社会的な関心は低いようにみえる。

「科目世界史」の担い手となった人たちのなかに、いらだちが募ります。

「大国」意識を高めた日本が、依然としてアジア・アフリカ不在の世界観・歴史認識を強めている、そのことが戦争・紛争への無理解につながっているのではないか。

そのような問題意識をもつ人も出てきました。

日本社会が大きく変わっていった1970年代は、高校生が「無気力・無関心・無感動」とステレオタイプにとらえられ、教員と生徒間のギャップが問題視されるようになった時代でした(『高校教科指導全書』学事出版、1975)。

当時教壇には、戦前から1950年代の教養主義的な空気を一心に受けた教員も、まだ現役で教えていました。「戦争を知らない子どもたち」「学生運動を知らない子どもたち」と、そうではない教員たち。両者のギャップも、すれ違いを生む原因となったかもしれません。

しかし、教える側に問題がなかったわけではありません。

この時期の世界史は、まだまだ大国中心主義的、大文明中心主義的なものにとどまっていました。

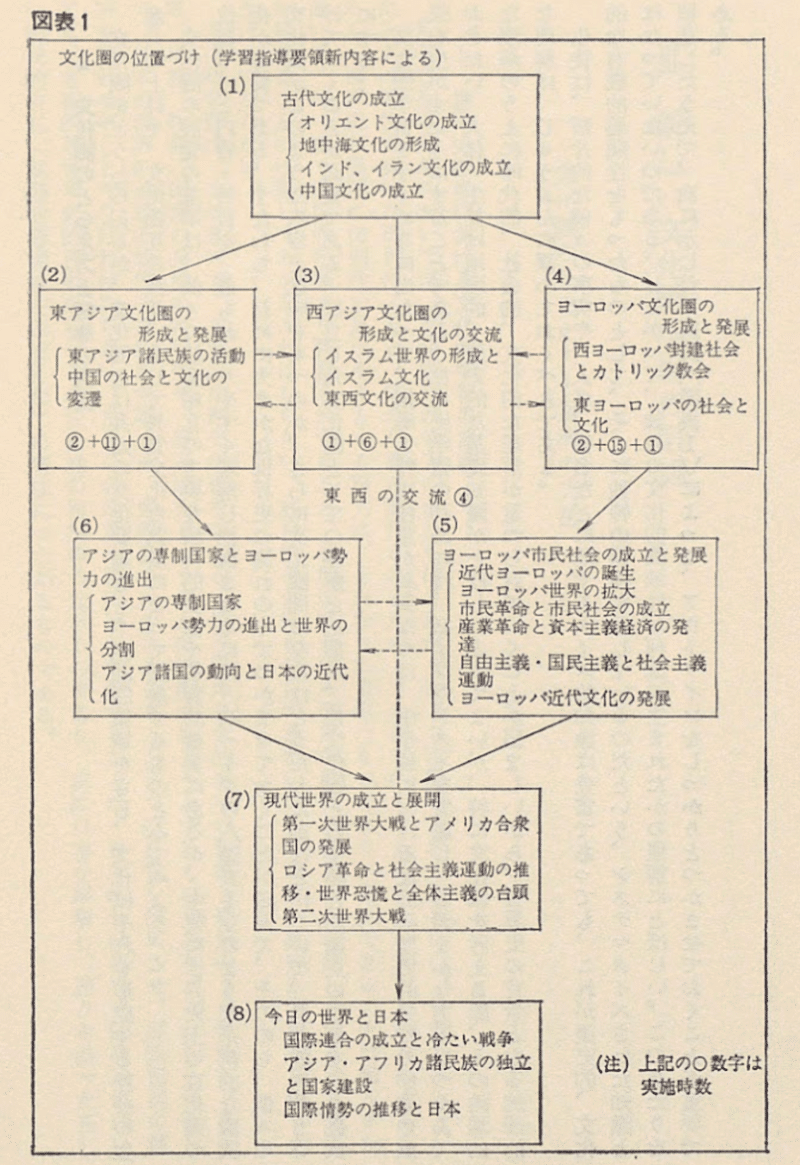

1970年度版学習指導要領で導入された「文化圏学習」は、ようするに西洋史と東洋史という2区分を、西洋史=ヨーロッパと東洋史=イスラム+中国の3区分に再編しただけであるともいえますし、実際にそのように解釈する現場の教員も多かった。

そうなると、結局は3つの文明の中核である「西欧」「中東」「中国」を中心に世界史を描きつつ、近代以降は結果的に西欧がそれ以外の地域を侵略するという旧態依然のストーリーに回収されてしまう。

つまり、西欧に対する東欧、中東に対するアフリカや南アジア、中国に対する朝鮮・東南アジア、あるいは三者に対する中央ユーラシアは、どうしても中心に対する「周縁」としての位置付けになりがちだったのです。

となれば、虐げられた国々や民族のことも知ってほしいという教員の思いは、ますます生徒に伝わらない。

その背景には、大国に偏る世界史の限界があったといえます。

高まるアフリカへの注目

とはいえアジアの扱いは、1950年代後半の第三世界の民族運動の盛り上がりを背景として、それ以前に比べるとまだマシになっていました。

一方、依然として放置されていたのはアフリカです。

それもそのはず、1960年代にはアフリカ史を扱う体系的な文献は、ユネスコの試みを除きほとんどなく、あったとしてもほとんどが欧米人研究者の邦訳でした。圧倒的に情報不足であったわけです。

しかし1970年代になると、状況に変化がみられます。

以前も紹介したようにアフリカの無文字社会にも、口伝えによる歴史の継承があったのだとする川田順三(1934~)や、人類学者の山口昌男(1931~2013)の研究が注目されるようになる。

そして、もっとも画期的だったのは、1978年に山川出版社の世界現代史シリーズに日本で初めて「アフリカ史」が加えられたことです。

全37巻のうち、アフリカにあてられたのはなんと5巻分です。

1巻のまえがきには次のようにあります。

「最新の新聞紙上でアフリカに関する記事の載らぬ日はほとんどないといってよいくらいなのに、わが国の大学でアフリカ史の講座を設けているところがきわめて少ないのは異様なことである。おそらく世界の経済的先進国のなかで、アフリカ史の研究体制や研究者の条件がこんなに貧弱な国はほかにないだろう。明治以来先進工業国にキャッチ=アップするため馬車馬のように突っ走ってきた多くの日本人にとって、アフリカは欧米諸国の蔭にかくれてほとんどその視野にはいらなかったに違いない。欧米に留学してはじめてアフリカに興味を抱いた研究者はわが国でも少なくないが、一般的にいえば、アフリカは依然として ”遥かなる遠い国” なのである。」

アフリカ大陸が1970年代に脚光を浴びたのは、この時期に日本企業の進出が進んだからです。たとえば、アフリカ中央部のコンゴ民主共和国(旧ザイール)では、鉱山開発のために多くの日本人が働いていたんですね。

しかし、その後多くの企業は撤退。「現地の政情不安によりビジネスの継続が困難になったことに加え、同時期にアジア市場へのシフトが顕著になったため」でした(JETRO地域・分析レポート)。

このときに置き去りにされた子どもたちの存在は、三浦英之さんの『太陽の子』に克明に描かれています。日本の高度成長の、忘れられた裏面史です。

文明・国家以前の世界史

ともあれ、1970年代におけるアフリカへの注目は、これまでの世界史が、いかにアフリカを抜きに成立したものだったのかを明らかにしました。

これまでの世界史は「ヨーロッパ中心主義だ!」とさんざん批判してきたけれど、当の自分たち日本人の世界史観こそ、「ユーラシア中心主義的」にすぎなかったのではないか。

そのような自己反省につながったわけです。

たとえばアフリカにはユーラシア大陸では当たり前の馬はありません。主要な穀物はトウジンビエであり、ユーラシアにみられた広域を支配する帝国もみられません。

また、「文明は大河のほとりで生まれる」「城壁に囲まれた都市、鉄器、文字を持つものが文明である」——こういった定義は本当に正しいのか、という疑問も生まれます。

今でこそ、非ヨーロッパ研究者の間で、「文明」という用語を価値中立的に使うための様々な提案がなされるようになっています。たとえば、オセアニアを専門とする考古学者の小野林太郎さんは「文明」を「人類による知識と技術に関わる情報の集積」 (小野林太郎『海の人類史』雄山閣、2017、198頁)、メソアメリカ考古学者の村上達也さんと嘉幡茂さんは「複雑社会が広大なネットワークを作り出した文化領域」(伊藤伸幸編『メソアメリカ文明ゼミナール』勉誠社、2021年、55頁)であると定義しています。

けれども当時の理解では、文明とは狩猟最終民が定住化した後に、農耕や牧畜がはじまったというストーリーが主流でした。「移住」から「定住」へ。「農業革命」と呼ばれるものですね。農業をはじめた定住民こそが、複雑な社会制度を組織化し、高水準の文明を担うのだというわけです。

そのような視点をとっている限り、ユーラシアの「大文明地域」以外の人々を世界史のなかに位置付けることができないのではないか。

***

この時期にはアフリカを通じて「ユーラシア中心主義」を問い直す実践例も生まれます。

たとえば高校教員の鈴木亮は「農業はバナナからはじまった」という実践をみてみましょう。農学者・中尾佐助(1916〜93)による栽培植物の他地域起源説を、効果的に用いた事例です(鈴木亮『世界史学習の方法』岩崎書店、1977、155頁)。

当時話題となっていた中尾の『栽培植物と農耕の起源』を、鈴木は「まことに「世界史」の本」であるとしながらも、次のような箇所は、アフリカを低くみる思考から抜け出せていないとみます。

「その(注:バナナの)改良はほとんどこんにち民族名すらはっきりとしないような未開発地域の土民たちが成しとげたものである。」

「これ(注:アフリカのサバンナ農耕文化)をアフリカの原住民が成しとげたのだ。」

とはいえ、ユーラシア大陸の四大文明のみならず、アフリカにも、立派な「生産」の営みがあったのだということを述べた点を評価し、最初の授業で読ませたとのこと。

生徒にとっては「おもしろい話題」以外は、のちのちまで記憶にはのこらなかったとも認めていますが、それはおそらく、その後の世界史の流れのなかでアフリカを扱うことが、まだまだ難しかったということも関係しているでしょう。

世界地図の「白い部分」への注目

早くから世界史教育で使われていた歴史地図に、吉川弘文館の世界地図があります。

現在使われている資料集のベースとなっている地図ですね。

これをみると、どの地域をどの国が支配していたのかが一目瞭然。

しかし、先ほどのような視点でユーラシア「以外」の地域を眺めてみると、そういった地域には国家はなく、何色にも塗られていないことがわかります。

では、「色がない」イコール、「誰もいなかった」ということなのでしょうか。

白い、イコール、原始時代の生活を送っていた人たちのいるエリア、ということなのでしょうか。

たとえばマダガスカルの海洋民の研究者・戸川安雄は、1980年に刊行された書籍のまえがきで、次のような問題提起をしています。

ここに、たぶん高校生用と思われる『世界史地図』がある。開いてみると、「先史時代の世界と遺跡の分布」に始まり、つづいて「前二千年紀の世界」となる。すなわち、歴史は前二千年に始まるのである。このタイトルの地図の上で色がついているのは、黄河の流域、インダスとガンジスの流域、メソポタミアからレバノン、そしてナイルの下流、ギリシア、トルコの一部(ヒッタイト)だけで、あとは真白である。おまけにギリシアから西のヨーロッパ、エジプト以外のアフリカ、新大陸も、オーストラリアも、載っていない。前7世紀になると、フェニキア人のおかげで地中海は全部載せてもらえるようになる。本書の舞台となるエリュトゥラー海とアラビアが姿を表すのは2世紀、新世界とアフリカが全貌を見せるようになるのは、何と、「発見時代の世界」(15〜16世紀)になってからのことである。これが、「文部省検定済の各教科書に準拠した」『世界史地図』であり、日本人の世界史観を代表するものである。『世界史年表』も同様である。

しかし、そのような白い時代に白い場所で多くの人たちがそれぞれの文化を持って生活していたのである。そして、陸と海のシルクロードの上を、そのころから人は行き来し、物と文化が流れていった。そのような普通のことは、歴史家によって取り上げられなかった。

"公式" 世界史に対する、じつに鋭い批判です。

資料をもとに過去を組み立てるのが、歴史学の手法の基本です。

ですから、文字史料の出にくい地域の人々の営みは、どうしても見えにくい。

1970年代の人類学者や考古学者、農学者らの仕事は、「先史(=歴史以前)への眼差し」「非ユーラシア地域への眼差し」を世界史にもりこんだ点で、大きな貢献をしたといえるでしょう。

文化圏学習の罠

かつて植民地支配をしていたメキシコで『インディアス自然文化史』(1590)を執筆し、新世界の歴史を「世界史」に位置付けようとした記録者(クロニスタ)に、ホセ・デ・アコスタ(1540〜1600)という人物がいます。

彼は世界のあらゆる民族・国家を、以下の3つのタイプに分類しています(増田義郎『純粋文化の条件』講談社現代新書、1967、196-197頁)。

確固たる国家組織と公法と官僚組織をもち、文字を知っていて、思想や知識を本にあらわすことのできる「人間的で政治的」な人々

文字は使用するに至らないが、国や行政官や都市や軍隊を持ち、一定の秩序のもとに生きて、なんらかの宗教礼拝の様式をもつ人々

法も王も国も行政官ももたずに野蛮な生活を送る人々。

一種の「世界的規模の発展段階説」(増田義郎「改訂新版 世界大百科事典」)ともいえる発想であり、イエズス会士であったアコスタは、布教のために世界の人々をこのように分類したのです(なお、日本と中国は1に分類されます)。

世界史を文化圏に分けて学習するということは、このように学習の効率の面では整理しやすいものではありますが、そもそも文化圏に分けるという行為自体には、どれが扱うべき文化圏で、どれがそうでない文化圏かを「選別」する意識がはたらきます。

これを書いた増田義郎は、当時『大航海時代叢書』の刊行を進めていたラテンアメリカ史の研究者であり、彼にとってみればこれまでの世界史には、アフリカのみならず、ラテンアメリカや太平洋も抜け落ちた代物でした。

特定の価値基準にもとづき、世界を「鳥の目」で一望する。

それがもたらす危うさは、その後の世界の趨勢がはっきりと証明しています。

では具体的にどのような視点で世界史をとらえなおせばよいと、考えられるようになったのでしょうか。

次回は1970年代にみられたある論争に注目してみることにしましょう。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊