2-3-1-1. 古代ギリシア 新科目「世界史探究」をよむ

学習指導要領

B 諸地域の歴史的特質の形成

(3) 諸地域の歴史的特質

諸資料を活用し,(1)で考察した観点を踏まえた問いを基に,課題を追究したり解

決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア次のような知識を身に付けること。

(ア) 秦・漢と遊牧国家,唐と近隣諸国の動向などを基に,東アジアと中央ユーラシアの歴史的特質を理解すること。

(イ) 仏教の成立とヒンドゥー教,南アジアと東南アジアの諸国家などを基に,南アジアと東南アジアの歴史的特質を理解すること。

(ウ) 西アジアと地中海周辺の諸国家,キリスト教とイスラームの成立とそれらを基盤とした国家の形成などを基に,西アジアと地中海周辺の歴史的特質を理解すること。

→ユーラシア大陸を西アジア+地中海、南アジア+東南アジア、東アジア+中央ユーラシアの3つに分ける構成となっている。キリスト教とイスラームを共通の土俵に乗せて扱っていこうという姿勢がうかがわれる。ただ、中央ユーラシアを東アジアのみにからめているところが、ややバランスを欠く気もする。中央ユーラシアの動向は、等しく地中海周辺、西アジアや南アジアにも及ぶのだから。

***

ギリシアはヨーロッパ文明の御先祖?

古代ギリシアといえば、このようなイメージが浮かぶことだろう。

古代ギリシアの神話をもとにした映画でも、演じる俳優は欧米出身者ばかりだ。

しかしすでに私たちは、古代ギリシア文明が、古代オリエント文明と密接に関わりあって成立していたことを学んだ。

古代ギリシアをヨーロッパに直結させるのは、あくまで後世のヨーロッパ人が自らの願望をに押し付けたに過ぎないのである。

資料 ギリシャはいつ誰によって「漂白」されたか

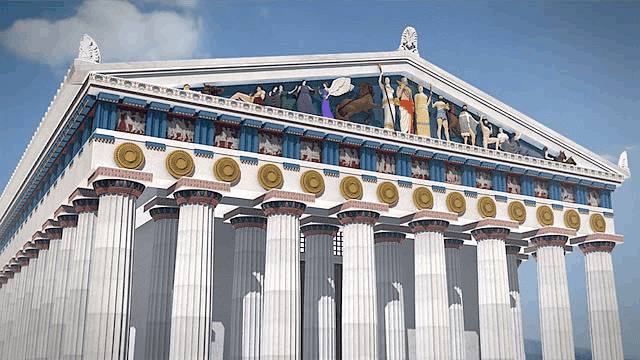

「ギリシャといえば、青い空、青い海、そして白亜の神殿」

――まずは私たちがイメージしているこのギリシャを、本来の「ブロンズ色の空、ワイン色の海、そしてカラフルな神殿」に塗り直すところから語りはじめましょう。 今、白い神殿の塗り絵を渡されて、「好きな色に塗っていい」と言われたとしても、「いや、神殿といえば白亜だから……」と色を付けずに返す人が多いと思います。しかし古代ギリシャ人なら、これを赤、青、黄色と、さまざまな色で塗り潰してくれます。元々彼らの神殿は極彩色に彩られていたからです。

私たちはなぜ「ギリシャの神殿=白亜」のイメージを持っているのでしょうか? いつ、誰によって刷り込まれたのでしょうか?

その疑問には、1939年に発覚した大英博物館の大スキャンダルが端的な答えを用意してくれています。世界で一番有名な博物館のスキャンダル……、それは「所蔵するパルテノン神殿のフリーズに対する破壊行為」事件でした。

ちなみにギリシャ側は「これは略奪されたものだから返してくれ!」と言っている。 これは「本来、美術品は元の状態で保護するのが大原則なのに、職員が意図的にフリーズの表面に残された色を残らず金ダワシでゴシゴシ削り取った。結果としてパルテノン神殿の色彩は永遠に再現不可能になってしまった」という衝撃的なものでした。

そしてこの時、職員は「博物館のスポンサーに『もっと白くしろ! そのほうが大衆に受ける!』と命令されてピッカピカに白く磨き上げちゃいました……」と証言したのです。

この事件からわかるのは、「当時の西欧の人々は、ギリシャの神殿は白くなければいけない、と思っていた」ということです。 ヨーロッパでは18世紀半ばからギリシャブームが起こり、「ギリシャは崇高で静謐、単純美のシンボルでないといけない。そのためには色つきのゴテゴテはダメ。大理石は白く輝いてないといけない、神殿は白亜でなければならない!」と考えたのでした。

そしてこのイメージの改ざんはパルテノン神殿のレリーフという一つのものにとどまらず、ギリシャという国家全体にも行われていたのです。

ギリシャは1832年に「ギリシャ王国」として独立したあと、バイエルンの国王の次男オットー1世がギリシャの国王の座につきました。その際、建築家を引き連れて自分のイメージする「古代ギリシャ風」の国につくり直させようとしたのです。

たとえば、「古代ギリシャではアテネ(アテナイ)が文芸の中心都市だった。だからアテネを首都にしよう」と遷都を決定。しかし、当時のアテネは古代の栄光の面影はまるでない小さな田舎町でしかありませんでした。

そして当時のアテネにあったイスラム的な入り組んだ小道や、モスクや、公衆浴場など、「古代ギリシャっぽくない」ものは破壊され、代わりに新古典様式の建物など、「古代ギリシャっぽい」建築物が次々に建てられていったのでした。

しかし西洋人はなぜ、ここまで古代ギリシャを理想化したのでしょうか。これはギリシャ文明を自分たち西洋世界の共通のルーツだと思っていたからといえます。

都市、民主政、自由、秩序、理性、男性中心……、近代の西洋人が「文明的だ」と思っていたものの多くは古代ギリシャが出発点だと考えられていました。文明的なもの=古代ギリシャ的なものと言っても過言ではないかもしれません。東洋とは異なる価値観をもつ、西洋の起源としてギリシャ……、それが近世の西洋人の「理想の古代ギリシャ」のイメージなのでした。

漂白されているのはもっと大きな歴史か

しかし、20世紀末。さらに大きな問題が提起されます。

それは、彫刻に対するねつ造よりももっと大きな、「歴史全体に対するねつ造」問題――そう、「古代ギリシャを西洋の起源に仕立てあげていること自体、ヨーロッパ人による『歴史のねつ造』なのではないか?」という問題です。 これは今もなお「黒いアテナ論争」として世界を巻きこんでいる大論争です。今、私たちは、ギリシャ神話の処女神アテナを金髪で青い目をした「白人の女神」としてイメージしていますが、それはここ200年間に西欧人によって作られたものではないか? 本当は「黒い肌の女神」だったのではないか? つまり、ギリシャ文明はエジプト文明をはじめアフリカやアジアに起源があり、西洋文明の出発点は古代ギリシャではなく東洋に置くべきではないのか? 我々の知る古代ギリシャは、本当は何もかも漂白されているのではないか?

パルテノン神殿の色彩は削り取られて本当の色はわからなくなってしまいましたが、本来そこにつけられていた色は、エジプトやアジア的な色彩だったのか――。古代ギリシャ世界全体の東方的な色彩も削り取られているのかどうか――。 少なくとも、今の私たちが抱いている「白亜の、白人の、古代ギリシャ」は「西洋の人たちがそうであってほしかったギリシャ」の幻想が投影されていることは確かです。

それでは、もっと鮮やかなギリシャを求めて、今度は現代ギリシャ人の目から古代ギリシャを見てみることにしましょう。

ほかにも、池内恵氏のこちらの文章(「ギリシア――ヨーロッパの内なる中東」)も参照。

現在の姿にはあんまり注目されないにもかかわらず、古代ギリシア人のイメージを存分に投影されてしまう。気の毒ではあるが、それが現代のギリシア人なのだ。

***

フェニキア人の活動

実は、ギリシア人に先行して地中海で活躍し、ギリシア人に大きな影響を与えた民族にフェニキア人がいる。

資料 『通商国家カルタゴ』より

文明史的には、地中海の歴史はメソポタミアやエジプトの影響を受けつつ東方から開けてゆくが、西方地中海の人々に東からの風をもたらしたのは、紀元前八~前六世紀のギリシア大植民ばかりではなかった。ギリシア人の植民市ネアポリス(現ナポリ)やマッサリア(マルセイユ)が建設されるのと同じくらい、あるいはもっと古くから、スペインやイタリア、またモロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビア等の北アフリカの沿岸部や島々にはフェニキアの商船の姿が見られ、交易所、停泊地、植民市が点々と築かれた。フェニキア船の航跡は、さらにジブラルタル海峡を出て地中海の外へ、大西洋にまで及んだ。古代ブリテンの人々にとっても、西アフリカの大西洋岸の人々にとっても、最初に目にした本格的な構造船はフェニキア船だったはずである。

西方地中海にとってばかりではない。ギリシア文明そのものについても、そのポリス社会としての発展の初期の重要な時点において、東方──オリエントからの影響をもたらしたものはフェニキア人との接触であった。ギリシア語のアルファベットがフェニキア語アルファベットをもとに、その幾文字かをフェニキア文字には欠けている母音に転用する形でできあがったものであることは、両者の接触が、まさにギリシア文明の土台に関わる問題であることを物語る。

フェニキア人は北アフリカに植民市カルタゴを築いた。そこを拠点に西地中海にも範囲を広げた。フェニキア人は、フェニキア文字という表音文字を用いた。これは交易を通じてギリシアに伝わり、アルファベットのものとになった。このアルファベットをギリシア人は「フェニキア文字」(フォイニケイア・グランマタ)と呼んでいた。

しかし、その後のギリシアやローマの歴史に比して、フェニキアの扱いはぞんざいだ。地中海はながらく「フェニキアの海」であったにもかかわらずである。

ここにもやはり「ギリシアはすごい」「フェニキア=アジアは遅れている」という史観が背後に隠されている、といっても過言ではないだろう。

前8世紀初め頃から前6世紀末頃までをアルカイック期といい、オリエントから美術や工芸技術が導入され、フェニキア文字をとりいれてギリシア文字が考案された。これを「東方化革命」ともいう(歴史学研究会編2012年、158頁)。

ギリシア世界が躍動しはじめる前8世紀は、「ギリシア・ルネサンス」と呼ばれたり、一時はほとんどとだえていたオリエントとの交流が活発化したことから、「東方化(オリエンタライジング)の時期」という表現が与えられたりしている。

オリエントとの交流再開は、まずフェニキア人がギリシア世界へと到来するという形で始まった。〔…〕フェニキア人がギリシアを訪れるだけではなく、前8世紀にはギリシア人もシリア東岸へ頻繁に出向くようになる。このギリシア人たちの活動と嗜好を物語ってくれるのは、「リュラ弾き印章」の分布図であろう。〔…〕これについては、北シリアと接触をもったギリシア人が「リュラ弾き印章」に関心をもち、これを地中海のほかの地にもっていったのだというのが、もっとも納得のいく説明であるだろう。(出典:桜井万里子・本村凌二『ギリシアとローマ』(世界の歴史5)、中央公論社、1997年、61-63頁)

それとともにポリスという小規模な国家ができる。ポリスの国民は原則として対等で、政治的にも軍事的にも共同して国を運営する。特にエウボイア島のカルキスとエレトリアというポリス(桜井万里子氏によればポリスという形を備えていたかは疑問が残ります(桜井2014:22))は、はやくからシチリアや南イタリアに植民市を建設している。

ポリスといえば猫も杓子もアテネかスパルタかとなりがちだが、他のポリスに目を向けることで、いわゆる「暗黒時代」のポリス形成期の事情を明るく照らすことができるだろう(下記、歴史学研究会編『史料から考える世界史20講』岩波書店、2014 所収の桜井万里子氏論文を参照)。

***

古代ギリシア

ギリシアに先行するフェニキア人の文明があったとはいえ、やはり古代ギリシアには、注目すべき特質も多く見られた。

その一つが、参政権の平等と民衆の政治参加を理想とする民主政(デモクラシー)である。

民主政の歴史には、紆余曲折がある。

初期のポリスでは貴族が政治権力をにぎったが、貴族間の抗争の結果、単独の支配者が実権を握ることがあった。これを僭主(せんしゅ)という。

僭主の出現の背景には、ポリス間の戦いを制するためには、平民を主体とする重装歩兵の密集戦法が必要だったことが挙げられる。

前6世紀以降からの時代を古典期という。この時期は繁栄の極致に達したアテネに関連するものが多い。ほかのポリスに比べ、ヘロドトスやトゥキディデスなどの史書、悲劇・喜劇などの文学作品、プラトンなどによる哲学書など、史料が豊富に残されているからだ。

アテネはペルシア戦争を通して、ギリシア人としての自意識を強め、自らが発達させた民主政の制度を他のポリスにも広めようとした。

参考 民主政のシステム

アテナイ民主政とは、簡単にいえば一般市民によるアマチュア政治である。そこでは、年に40回ほど開かれた青年男子市民の総会である民会が、名実ともに国家の最高意思決定機関であった。民会には、市民権さえもっていれば誰でも出席でき、かつ希望者は演壇に上がって動議を提出できる。市民権は、財産額や生まれの貴賤にかかわらず、両親ともにアテナイ人であることが、その唯一の資格要件である。貧富をとわず、どの市民の一人一票の投票権をもって、多数決で動議の可否を決定するのが、アテナイ民会の大きな特徴であった。奴隷や女性、在留外人は政治の舞台から完全に排除されていたが、その一方で、盛時に5〜6万人を数えたとされる青年男子市民の間では、参政権の平等が徹底していたのである。[…]民会に議題や議案を上程するのは、抽選で一般市民から選ばれた、任期1年、500人の評議員からなる五〇〇人評議会(以下「評議会」と略)の役目である。民会は、あらかじめ評議会が先議し議題として上程した自分の提案を国家の政策として議決してほしいと思うならば、基本的にはまず評議会で議案をとおし、しかるのち民会で動議を出して、市民を説得しなければならない。

(出典:橋場弦『賄賂とアテナイ民主政—美徳から犯罪へ』山川出版社、2008年、14頁)

賄賂は民主政にとって善か悪か?

ここからは、古代ギリシア史を専門とする橋場弦氏の書籍を足場掛けとして、ギリシアの民主政の持つ特質について眺めてみよう。

民主政のもつ最大の弱点は、賄賂の横行だ。

現代、多くの先進国では、公務員が、親族や関連企業から賄賂をおくられ、便宜を図ることは、あってはならないこととして禁じられている。

しかし、そのような「公務員倫理」たるものは、アテナイにおいてはあてはまらなかったようだ。

なぜなら、国政に関わる役職——評議員や役人は、いずれもくじ引きで選ばれたアマチュア。専門家ではないし、公務員の倫理のようなものも期待されてはいなかった。

贈収賄が良くない行為、犯罪行為として糾弾されるものだったことはたしかである。

だが、贈収賄という行為をあらわすギリシア語(ドーラ、dōra)には「贈り物」という意味もある(橋場2008:24-25)。贈り物をおくられた者は、それをこころよく受け取り、のちに返礼をするべきである。そのような価値観は、古代ギリシアに限らず、世界中に見られる。客観的な証拠として残りにくい贈収賄は、じつは限りなく「贈り物」(贈与)に近い行為でもあったのだ。

しかし、贈収賄に対する見方は、ペルシア戦争を転機として厳しいものへと変化する。圧倒的な国力を持つペルシアが、その資力によってギリシア人に賄賂を贈って買収しようものなら、ポリスの自存自衛が危ぶまれるとの認識がふかまったからである(橋場2008:82)。

…ペルシアから有力者が賄賂を受け取る行為は、ポリスやギリシア世界全体の存立をおびやかすほど危険であると自覚し、その種の賄賂に公的制裁を加えるようになったのである。伝統的に互酬性の倫理に身をひたしてきたギリシア人は、賄賂のききめをよく知っていた。それだけに、ペルシア戦争という空前の危機に際して、賄賂が戦略の手段として用いられることに、なおさら大きな不安をいだいたわけである。(橋場2008:82)

そのような価値観の変化の背景には、異民族をギリシア人に対して蔑む態度が目立つようになったことがある(たとえばアイスキュロスは前472年に『ペルシア人』において、ギリシア人とペルシア人を対比し、ペルシア人を思いきり蔑んでいる)。

ポリスの衰退

大国化したアテネに対する他ポリスの反発は強まり、前4世紀にはギリシア世界を二分するペロポネソス戦争がはじまった。

この頃になると、ポリスの市民たちの間に、公職者が賄賂を受け取り、ポリスに対する裏切り行為をはたらいているのではないかという猜疑心がいよいよ高まるようになる。

アテネの民主政が貧富の差にかかわらず政治参加を認めるものであった以上、富の力によりアテネの市民団の意思決定が歪められることはあってはならない。賄賂に対する厳しい処置の背景にあったのは、そのような価値観である。

だが、それでも賄賂が完全になくなることはなかった。

たとえば、富裕市民(外国人である場合もある)が国家のために私財をなげうてば、国家は富裕市民に対して名誉を与え、返報する(橋場2008:175-176頁)。民主政の正式な回路を踏まえてはいないものの、再分配の制度のなかったアテネにおいて、こうしたギブ・アンド・テイクの関係を100%否定してしまえば、それはそれで問題だ。

ペロポネソス戦争期、前5世紀末のアテネは「衆愚政」に突入したといわれてきた。これを記載している教科書も少なくない。

この時期の史料には、不特定多数の市民に対して、あることないことを吹聴し、弁論によってまどわすデマゴーグが多数登場する。彼らはしばしば論敵の収賄を糾弾する。弁論が盛んになり盛んに文字史料に残されたからこそ、この時期に賄賂が急激に増加したような印象を受けてしまう。

だが、橋場氏はこうした解釈に対し、「錯覚」であると釘を刺す。

…一見すると、この時期をさかいに、アテナイ市民が急激に公徳心を喪失して堕落し、賄賂に手を染め出したかのような印象を受ける。しかし、それは弁論という史料の性質が生み出す、一種の錯覚なのである。賄賂の横行が民主政の堕落衰退の兆候であると考えたかつての古典学説は、賄賂を無条件に倫理的悪とする前提にたっていた。だがその前提は、贈与互酬にさほどなじみのない西欧近代的価値観による偏見であるといえないだろうか。(橋場2008:178)

ギリシアのポリスは結局、北方の新興国であるマケドニアの支配下にはいり、ポリスの繁栄は幕を閉じることになる。ギリシアの人々は、その後数多くの外部の諸勢力の支配下に置かれ続け、そのアイデンティティは失われていった。

しかし、この歴史を、単純に「あるべき民主政が損なわれたがために、アテネは没落した」というストーリーでもって説明できるものなのか。再考の余地は十分残されている。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊