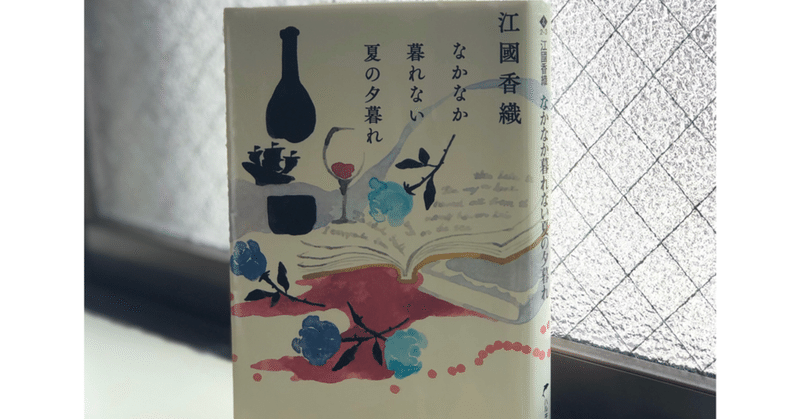

なかなか暮れない夏の夕暮れ(江國香織)

なかなか暮れない夏の夕暮れ(江國香織)

_____稔は短くこたえ、ロックを解除した。

自分が本に指をはさんだままであることに気づき、左手の人差し指だけが、まだあの場所にいるのだと考えてみる。

少しはやい夏を感じて、昨年の夏からあたためてしまった本を手にとる。

夏の描写とリンクしていた気候も、読み終わる頃には梅雨入りとともに涼しくなっていてすこしだけさみしい。

この本の主人公は常に本を読んでいて、本の世界で吹く風や匂いといった空気を感じるぐらい、本の世界にどっぷり入り込んでいる。

そしてその瞬間は、いつだって電話やインターホンといった"誰か"によって遮られてしまう。

遮られて身体はそちらに向くのに、意識はまだ本の世界に片足を残したままで、ついぼーっとしてしまう。

その感覚はきっと小説を読む人は誰しも感じたことがあって、本の中に出てくる食事を作ってみるところなんかにも「わかるなぁ」とふふっとなる。

汗かきなので夏は得意ではないけれど、夏独特の匂いや日が沈むのが遅いところなんかすごく好きで、「なかなか暮れない夏の夕暮れ」を今年の夏はたくさん感じたい。

______駅につくころには汗だくになっていた。

シャワーを浴びに帰らないだけの分別が今の稔にはあるのだが、その分別を自分が望んでいたのかどうかはわからなかった。

______渋谷でJRに乗り換える。

どこから湧いてでたのだ?と思うほど人が多い。

ここはいつもそうだと知ってるが、知っていても来るたびに驚く。ほんとうに、どこから湧いてでるのだろう。

______夏の夕方の匂いがする。何の匂いなのか具体的にはわからないが、稔はその匂いをなつかしく感じる。草いきれ、昼間の熱にあたためられたアスファルトやコンクリートや木材、どこかの家の風呂や台所から漂ってくる気配、小学校の体育倉庫、虫よけスプレー、濃く茂った木々、風に冷やされ始めた空気、それらすべてを溶かして薄めたような匂いだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?