細川ガラシャとその時代が語るもの ガラシャの信仰に対する思想の構築課程

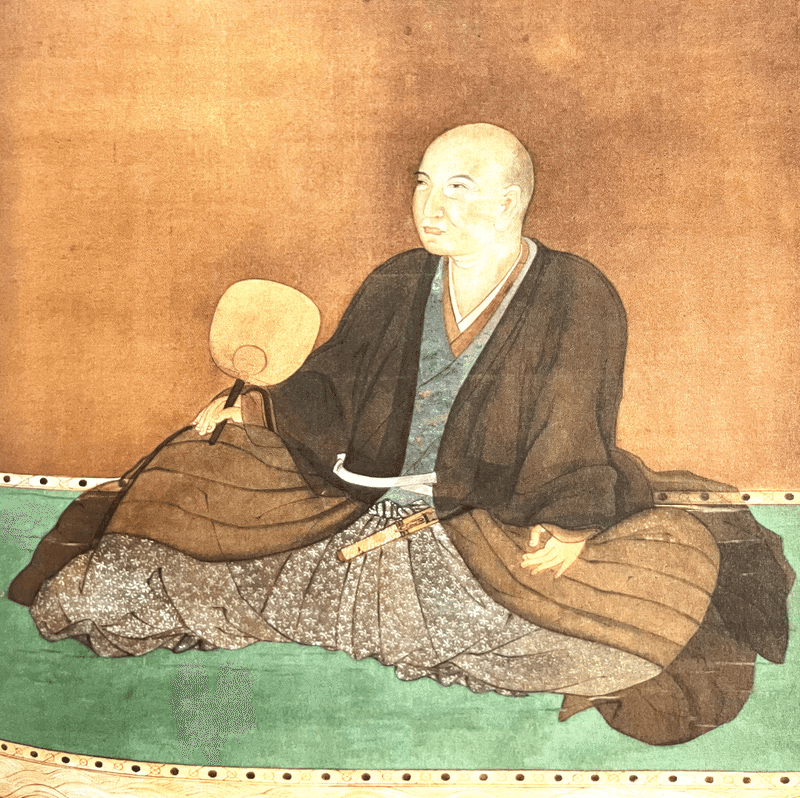

1974年(昭和49年)ローマ法王庁からの依頼によりバチカン美術館に収めた絵

髙田重孝所蔵

2018年・細川ガラシャ展図録より・熊本県立美術館

2018年・細川ガラシャ展図録より・熊本県立美術館

細川ガラシャとその時代が語るもの

細川ガラシャの信仰に対する思想構築課程

思想構築の極限の姿としての信仰

明智玉にとって信仰する事とは、学習することにより禅宗に関する強い関心や学んだ知識を自分に中に取り入れ理解することが自分の思想を構築することであると知っていた。それ故に、熱心に禅宗の教義を学んだのであり、玉が求めていた心の安らぎを禅宗に中に見出そうとしていた。玉にとっての信仰とは思想構築の行き着いた姿の信仰であった。

玉が後にキリスト教に対して示した篤い信仰心は、すでに禅宗において示されていた信仰心が、禅宗からキリスト教に変わったということであり、玉本人の元々持っていた宗教を探求する思想の資質が根底にあった。玉の持っていた宗教を探求するという思想の資質は、父明智十兵衛光秀から受け継いだ資質であり、父明智十兵衛光秀も同じ宗教思想の探究心を持っていたことが判る。光秀の三女である玉の宗教に対する探究心を見ると、そこには父から受け継いだ資質と、幼い頃からの父光秀の宗教教育の成果が如実に現れている。

玉のキリスト教に対する学習の姿勢も、禅宗を学んでいた時と同じように徹頭徹尾、自分が納得するまで追求する姿勢で突き抜かれていた。キリスト教の教理を学び理解し、自分が納得するまで探求する姿勢を持って臨んでいることがイエズス会の残された記録から判る。自分が疑問に思っていることについて、その事項を自分が納得するまで書簡に書いて質問を繰り返し、少しの疑問点もないように追及する姿勢と熱意を玉は持っていた。

玉にとって「信仰する」という行為は、学習して納得した考えの上に構築されたひとつの思想形態であり,注意深く学び、熟考した果てに行き付き構築した思想の姿が信仰であった。そのような熟考した果ての思想の上に構築された信仰は揺ぎ無いものであり、命を懸けても守り抜く思想と信念が玉の得た信仰であった。

玉にとって信仰とは、その時の感情の高ぶりや憧れにより信じるものではなく, 注意深く考えて学び、熟考した果てに行き付き構築した思想の姿であった。キリシタンの教えが流行している教えだからではなく、まして御利益的な考えから出たのでもない。玉にとってのキリシタン信仰とは、自分が学び探究し熟考した果てに構築した思想が信仰であり、その構築した思想は、己の命を懸けることに価するかどうかを知ることを最終的に求めていた。

玉の禅宗を学んでいた時代の学習行為は、自分の良心の呵責を消していくために、禅宗が示している千七百の要点のひとつずつを毎日黙想し、その最高の域である内心の平和に到達することであった。毎日黙想して、黙想により得られた考え、また思考を紙に書き提出することが義務付けられていたことが玉の学びの思想構築の根底にあった。

このような禅宗の学習過程により自分の思想を構築するためにしていた習慣は、その後キリスト教に於いての玉の学習の思想構築の手段となり、物事を深く考え、時間を掛けて熟考するため、自分の思想の構築のためには素晴らしい手段となっている。禅宗のこうした黙想するという行為と修行を通して、玉は知らないうちに思想を構築する手順とは何かを身に付けていった。

玉がキリスト教と出会い、キリスト教の教理(教義)を学ぶ過程において、禅宗の思想を構築する手順に従い、学んだ教義についての自分の考えを書いて教会に送り、新たに示され教義についての疑問点を質問するという往復書簡のやり取りを持って、玉は己の思想、つまり信仰を構築していった。

2018年・細川ガラシャ展図録より・熊本県立美術館

天授庵所蔵・2018年・細川ガラシャ展図録より・熊本県立美術館

明智玉の禅宗の学び

明智玉(1563~1600年・永禄6~慶長5年)織田信長の重臣として活躍した明智十兵衛光秀の三女。1578年(天正6)16歳の時、細川忠興(16歳)と結婚。細川家に輿入れして間もない玉に*自天清祐長老(英甫永雄)という親戚にいた高僧が『碧厳禄』を教授した。

玉の「参学」は、青龍寺城時代や丹後時代と考えられる。玉は忠興の両親・細川幽斎と妻麝香と共に寺に通って禅宗について学んでいた。

玉(ガラシャ)は日本の仏教と禅宗の教えについて非常に知りたがり、特に禅宗(日本の宗派の中でも主なもので、貴族が多く信じている)については非常によく知って理解していた。ガラシャの禅宗に関する強い関心や学んだ知識は、当時の細川家と吉田家、清原家との血縁関係からも伺えるし、自天清祐長老(英甫永雄)という親戚にいた高僧の存在を背景に持っていて学んだことによる。

*完訳フロイス(Luís Fróis)『日本史3』 織田信長編Ⅲ

第62章(第2部106章)220~240頁

丹後の国の貴婦人にして明智(光秀)の娘であり、異教徒(細川)越中殿(忠興)の奥方なるガラシャの改宗について

禅宗に心から帰依できなかった細川玉(222頁)

玉の禅宗の矛盾についての告白

「ガラシャ(玉)が禅宗の修業によって会得したことは、彼女をして精神をまったく落ち着かせ良心の呵責を消刧せしめるほど強くも厳しくもなかった。それどころか彼女に生じた躊躇や疑問は後を絶たなかったので、彼女の霊魂は深い疑問と暗闇に陥っていた。彼女はそれらの疑問に答えるためには仏僧たちの教えが十分でないことを感じてはいたものの、より豊かな光と、より堅固な教えを示してくれる者とておらず、当時の彼女は仏僧たちによる救済に頼らざるを得なかった。」

禅宗では心に平安が得られなかった経験から、心の平安を得ようと,玉は禅宗の教えとは別の新しい宗教・キリスト教の教義を学ぼうとしたことが判る。しかし、玉のキリスト教に対する学び方は、禅宗と同じ学習の手順を取っていることがイエズス会の記録から明白である。

玉の教会訪問と洗礼について

『16、17世紀イエズス会日本報告集』 第Ⅲ期 第7巻 227~231頁

『16・17世紀イエズス会日本報告集』第3期第7巻

1588年2月20付、有馬発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)の書簡

1587年度日本年報 227~231頁

五畿内より別の司祭がキリシタンの準備と熱気を知らせた後の一節は次の通り。

尊師に知っていただきたいのは、ついに今回の艱難が五畿内において教会の新しく、また美しい顔を明らかにしたことである。というのは、我らは今まで我らがここに待っていた宝を知らなかったからである。我らの主に称えあれ。当地のキリシタンたちにかくも恵み豊かに伝えられしことを。

この迫害に嵐に中で生じた幾つかの目覚ましい出来事は、幾人かの異教徒がキリシタンになることを望んだことであるが、当然第一に挙げるべきは、丹後の国のガラシャ夫人である。この夫人が、先年書き送ったように信長を殺した明智(光秀)の娘で、その国の領主の(細川)越中(忠興)殿という異教徒に嫁いでいた。この人物は生来非常に乱暴で、特に嫉妬深く、邸の中で厳格であった。今回関白殿に従って西国の戦に行くことになったので、彼はその奥方に、彼が帰るまで決して外出しないように厳重に命令していき、自分の信頼している二人の老家臣に奥方を託した。彼らは異教徒であり、大坂に有している豪壮な邸に妻と住んでいたが、この人たちに奥方を厳重に監視するよう、また邸の外に絶対出さぬよう頼んでいた。というのは右近(髙山右近)殿の親友であり、右近殿は彼に常に説教し,他のすべての友人の殿たちとの時と同様に、我らの教えのことを話していたからである。そして彼を動かしてほとんど説教を聴きに来るところまで来ていた。

奥方はこの人物の妻で、日本の教えについて非常に知りたがり、特に禅宗(日本の宗派の中でも主なもので、貴族が多く信じている)については非常によく知っていたが、生来好奇心が強く、生き生きした才知の持ち主なので、キリシタンの掟には何があるか知りたいという願いを持つようになった。しかし夫は関白殿と戦(九州平定・薩摩討伐)に行き、彼女は彼の命令で閉じ込められていたので、望んでいたように司祭たちと話す合便宜がなかった。しかし我らの教えを知ろうという願望が刺激を受けて高まっていたので、何らかの方法で司祭たちと話すことを探す決心をした。

日本では、異教徒たちがその偶像のある神社や仏閣を何度も巡歴する一定の季節が到来したので、この機会をとらえて、次女の間に隠れ、寺院に行くふりをして我らの修道院に来る決心をした。六、七人の貴族の侍女たちに混じって、その中の一人になりすまし、そのような方法で彼女の目的を達した。

我らの修道院に着き、教会が清潔できれいに飾ってあるのを見(当日は、たまたま我らの復活祭に当たったため)、祭壇の装飾が立派で、また、そこにあった我らの救世主の美しい画像を見て、我らの教会に大いに満足し、幾人かの身分の高い夫人が説教を聴き、我らの掟の教えの内容を知りたいと言っているので、だれかよい説教師を派遣してほしいと、司祭たちに伝言をつたえさせた。どのような婦人たちか問い合わせたが、どうしても言いたがらなかったので、司祭たちはどこかの有力な奥方が、そのように隠れて来たのであろうと想像し、すぐコスメ(高井)修道士を派遣して説教させ、彼女たちが質問したこと、および教理に属することを説明させた。この説明を非常に注意深く長い時間聴いた。

この夫人は、彼に対して激しく論争をしかけ、日本の宗派の説く道理で彼に答え、彼に様々な質問をし、我らの教えについて論議したので、修道士は大いに驚き、日本でこれほど理解力を持ち、また日本の宗派について良く知っている夫人を見たことがない、と言った。

ついに夜が近づいていたので、別れを告げて邸に帰った。彼女は我らの教えに極めて満足したので、好奇心は讃嘆と信心に変わり、我らの教えが真実で(修道士が説明した通り)確かで、内容があり、日本の宗派は誤りで欺瞞であると固く考えるようになった。

ここから、すべての説教を聴きたいという生き生きとした願いが生じ、キリシタンになりたいと思い始めた。しかし前回と同様な方法で外出することもできず、また司祭を邸に呼ぶなどなお更できず(彼女の夫が厳しく、家全体が異教徒だったので)家の中では尊敬され知恵のある身分の高いある女性を仲介者にして事を運ぼうと決心した。その女性は、彼女の執事であり、彼女を大いに愛しており、また彼女もその女性を深く信頼していた。この女性も依然彼女といっしょに我らの教会に来た人で、説教を聴き、また我らの教えに傾いていて、キリシタンの掟の教えが良く判らなかったのでは誠に残念なので、聞いたことについて生じたすべての疑問について質問したいと彼女に言っていた。奥方のほうはもう外出できないので、その女性がふたたび司祭たちのところへ行って話し、奥方に代わってこちらから質問し、説教の残りの部分を聴いて,後で彼女に話してもらいたいと言った。

この武家出(清原枝賢の娘)の女性は、奥方の命じたとおりにし、また思慮深く才能があったので、説教を聴きに行っただけでなく、聴いたことを納得し引き込まれていったので、キリシタンになる決心をし、この望みを奥方(奥方の方がより大きく動かされキリシタンになる大きな願いを持った)に話した。奥方は彼女の決心を称賛し、また自分の心の内も明らかにした。この武家出の邸の中で重きをなしている女性は洗礼を受けマリア(清原)と称し、奥方と同様彼女も他の婦人たちに語りかけて心を動かし、その邸の十七人も主な婦人たちが徐々に説教を聴いてキリシタンとなり、残るは奥方のみとなった。

奥方は彼女たちの中でも最も洗礼を受けたいとの熱意に燃えたが、司祭の手によってしか洗礼は授けられないと考えて大いに苦しんでいた。奥方は彼女たちを通じ、その気持ちを最初に司祭に明かし、長い間キリシタンだった人のように、第三者を介して司祭たちと親しく話し、毎日沢山の贈り物を届けさせ、また若干の寄進をし、我らの教えについて日本語で書かれた書物を送ってくれるよう頼み、それを熱心に読んで,判らない所をすべて問い合わせ、疑いを持った点を提示し、答えをもらって満足し、あまりにもその人柄が(マリアが言うには)皆の者が驚かされた。

というのは、まったくキリシタンの人のように,コンタツをもって祈り、我らの主に煩雑に祈りを捧げ、様々の寄進をし、キリシタンの婦人たちを慈悲と愛をもって接するので、主人というより同輩のように見え、常にどういう方法でキリシタンになれるか考えを廻らしていた。この熱意に燃えていた間に、関白殿の発した布告(伴天連追放令)と大いなる迫害の知らせが届き、司祭たちが全員追放されると聞いて奥方は大いに悲しんだが、彼女の願いは冷えるどころかむしろ以前よりずっと強くなり、彼らが出発する前に何としてでも洗礼を受けようと決心し、決して異教徒のままでいるべきではないと言っていた。

他にももっと楽な方法がないので、一台の駕籠の中に入って蓋をし、司祭たちの教会に運ばれていくことに決めた。その間あのキリシタンになった婦人たちも何人かが行って向こうで待ち、洗礼を受けた後同じ駕籠に入って。戻ってこようというのである。このようにすることを決め、司祭たちに判るように伝言させたが、彼女は身分も高く重要な婦人であり、そのようなことをすれば大きな不都合が後で起こると思われたことと、他方彼女を励まし、出発前に洗礼が受けられないことがないよう、他の方法を講ずることにし、マリア(清原)に洗礼を授ける方法を教え、司祭を頼む方途がない場合には誰でも洗礼を授けることができることを知らせ、マリアの手から洗礼を授けることを命じた。

これによって彼女は大いなる励ましを得、深い尊敬と献身の心をもって跪き、マリア(清原)の手から洗礼を受け、ガラシャ(伽羅奢)という名が付けられた。マリアはこのように大きな秘跡(洗礼のような)を司った以上,賤しい肉感的箏にかかわるべきではないと考え、直ちに教会へ行き、祭壇の前で、司祭たちも列席の上、自分がキリシタンとなったことを我らの主に感謝し、また自分の主人に洗礼の秘跡を授けるような大きな御慈悲に感謝し、その一生不犯を守ることを公に誓った。

その印として、その同じ教会で、日本では夫が死んだ時その妻が習慣として行う,或いはこの世を捨てようとする時行うように剃髪をした。このようにして、この迫害の最も激しい最中に、丹後の国衆の奥方ガラシャが武家出の侍女十七人と共に洗礼を受け、彼女たち同士の間で,夫、あるいは関白が彼女たちを棄教させようと望んだときは、そのために死ぬ誓いを立てた。司祭たちが追放されて平戸に来た後も、機会ある毎に、大きな愛と献身に満ちた書状を司祭たちに寄こすが、これは我らの主に大いに感謝すべきことである。奥方の献身をより良く理解し、この奥方のためにデウスに祈りを捧げられるよう、当時地方長として大阪にいたグレゴリオ・デ・セスペデス(Gregorio de Céspedes)師宛(彼女・ガラシャが)書いた書状を次に掲げる。

『武田(宛字)(*Taqueda.J.Taquida?)サンチョがここに参り、彼から、司祭様、修道士様方についての報せを知ったが、何にも増して私が喜ばしいと存じたことは,皆様が日本を去らないと決意されたことであった。というのは、これで私も力付けられ、当地に戻って来た皆と会う希望が強くなったからである。私について申せば,尊師も御承知の通り、キリシタンなったのは人間の説得によるのではなく,全能で唯一のデウス様のお恵みとお慈悲によるもので、よって天地は動き、草木は滅することがあっても、私はデウス様を信じて決して変わらぬであろう。

司祭様方の迫害の上に振りかかる私どもに対する試練は大きいが、良きキリシタンの信仰はそこで試される。司祭様の出発後、労苦は絶えないが、全てにおいてデウス様がお恵みと御援助を授け給う。

二番目の子(三歳の男子・興秋)の病ははなはだ重く、生きる望みはまったくないが、私は彼の霊魂が失われることを深く悲しみ、彼に対して何をなすべきかをマリア様に御相談したが、最良の方法は、彼を作りた給うたデウス様にお委ねすることであろうと思い、秘かにマリア様が彼に洗礼を授けジョアンと名付け給うた。その日からすぐに回復し始め、今はすでにすべての点で健康である。

越中(忠興)殿は、戦さ(九州平定制覇・1587年・天正15)から帰り、(そのやり方は厳しい)、私の子度と達の乳母の一人(この人もまた受洗している)を、些細なことで捕らえ、その耳と鼻を切り取って外に追い出した。その後、二人の髪を切り、三人ともキリシタンであるため暇を出した。彼女らが必要なものを、すべて都合するよう私は気を配っているし、信仰を堅持するよう励ましている。

数日前、越中殿は丹後の国に行ったが、出発する前、帰ってきたら,家中で或る種の取り調べをすると私に言った。私たちが抱いている懸念は、デウス様の掟の教えについてと、キリシタンになった者が邸の中にいるかどうかについてのものに違いない。私とマリアは、越中殿であろうが関白殿であろうが、一層の迫害が来ることに対して準備ができており、デウス様への愛のために、このことで少し苦しむ位は喜んで受けるであろう。いつも司祭様方の報せを伺いたいものと願っている。また私たちの主が彼らをふたたび当地に戻らせ、この子たちを救うのを助けられんことを。持参人かいる時はいつも、私に御書状を下され、励まし、祈りとミサの際、デウス様に私を御推挙賜るよう切にお願い申し上げる。

ここに、私といるキリシタンは皆強く、私は、もし私たちがそれほど大きなことに値するなら殉教者となるよう働きかけ元気づけている。大坂より、11月7日。』

ガラシャの興秋への洗礼の意味

『二番目の子(*三歳の男子・興秋)の病ははなはだ重く、生きる望みはまったくないが、私は彼の霊魂が失われることを深く悲しみ』ガラシャは興秋の病気が非常に重く助からないかもしれないと危惧した。それで清原マリアと相談して、興秋に洗礼を授けることを決断している。ガラシャが恐れたのは「霊魂が失われる」こと、つまり「洗礼を受けずに亡くなった場合、神からの救いを得られなくなること」を恐れた。ガラシャが心から望んだことは「興秋が洗礼を受けて亡くなった場合でも、興秋の魂が神により救われること」だった。

*ガラシャが受洗した1587年((天正15)、興秋は1583年(天正11)幽閉先の三戸野で生まれているので実際には四歳、数えで五歳である。

ガラシャの幼児洗礼についての見解

ガラシャは書簡の中で他の子供たちに幼児洗礼を授けることに関しては何一つ言及していない。また幼児洗礼を授けていないことも確かな事である。次男興秋(当時四歳)に洗礼を授けた時にその場にいた三男忠利(一歳)にも幼児洗礼を授けることもできたはずである。

ガラシャの信仰的生活から考えたらガラシャの子供たちや養育している子供たちに幼児洗礼を授けてもよさそうなものであるが、ガラシャは子供たちに幼児洗礼を進んでは授けさせてはいない。子供たちをキリシタンにすることをガラシャが望まなかったということは全く考えられない。忠興からあれほど脅されようと暴力を振るわれようとも強い信仰で対抗してきたガラシャからは考えられないことである。

病気により興秋(四歳)の魂が失われかけたのでガラシャは興秋に洗礼を授けた。同じ時に、嫡子忠隆(七歳)にも洗礼を授けている。七歳ならば立派に物事の分別の判断ができる年であったので、嫡男忠隆にも洗礼を授けている。次女多羅にも七歳になった時に洗礼を授けている。

ガラシャ自身の信仰形成過程を考えれば、幼児洗礼はガラシャの考えの中には全くなかった。ガラシャにとって信仰するということは、まず本人が物事の分別を理解できる年齢に達してキリスト教教育を受けて確かな理解の上で思考し確立する思想構築の結果が信仰という形に実を結び、その理解の上で洗礼が神の恩寵として授けられるべきものと認識していた。

その意味から、理解力に乏しい幼児に洗礼を授けたとしても、子供たちの魂には殆ど益するところはなく、その結果は、ただ名前ばかりのキリシタンに留まり、人生の中で神と対話しながら歩む生き方にはならないとガラシャは明確に認識していた。ガラシャが大病の最中にあった興秋(四歳)と、分別の付く忠隆(七歳)に洗礼を授けた時、当時一歳だった三男忠利には幼児洗礼を授けてはいない。

興秋(当時四歳)だけにはガラシャは幼児洗礼を授けた。それは幼い興秋の命の灯が今にも消えかかっていたからであり、興秋に洗礼を授けて共に神の許で再会する希望をガラシャ自身が持つためであった。興秋への洗礼はガラシャの神の許で愛する息子と再会するという希望がさせた行為だった。

『彼に対して何をなすべきかをマリア(清原いと)に御相談したが、最良の方法は、彼を作りた給うたデウス様にお委ねすることであろうと思い、秘かにマリアが彼(興秋)に洗礼を授けジョアン(聖ヨハネ)と名付け給うた。その日からすぐに回復し始め、今はすでにすべての点で健康である。』

重い病気の興秋に奇跡が起こった。神の恩寵(ガラシャ)が興秋の病気を癒してくださった。

ガラシャは興秋に洗礼を授けることで奇跡が起こることなど期待してはいなかった。

『二番目の子(*三歳の男子・興秋)の病ははなはだ重く、生きる望みはまったくないが、私は彼の霊魂が失われることを深く悲しみ』、もし興秋の命が神に召されたとしても、神のもとで再び我が子興秋に会う希望だけを持ってガラシャは洗礼を授けた。

しかし神はガラシャの願いを聴いてくださり興秋に新しい命を与えてくださった。興秋の洗礼後の回復は、神がガラシャに下さった恩寵(ガラシャ)であり、ガラシャにとって奇跡としか思えなかったし、興秋の死の淵からの回復はガラシャにとっては、神に対する大いなる感謝と喜びだった。興秋の奇跡的回復によって、ガラシャの神への信仰と信頼は増々深くなっていき、神への感謝の念も絶えることはなかった。

ガラシャは与えられた子供の命とは神からの授かりものであり、神から預かった尊い命と考えていた。命とは神の無条件の恵みであり、迫害も殉教も神からの恵みと確信して受け入れる覚悟をしている。この世の命の彼方にある神の賜る本当の永遠の命を信じ、子供たちの救いにも神にある永遠の命が必要だと信じて、その信仰を子供たちに教えている。ガラシャの子供たち、長女長、嫡子忠隆、次男興秋、次女多羅はガラシャが信じている神を共に信じ、同じ信仰に活きることを自ら選択した。

幽斎(藤孝)も認めていたガラシャの心と態度の変化(238~239頁)

「ガラシャは彼女の領国(丹後)にひとつの立派な教会を建て、そこで住民の大改宗を企てる決心でいた。キリシタンになることを決めた後の彼女の変わり方は極めて顕著で『当初はたびたび鬱病に悩まされ、時には一日中室内に閉じ籠って外出せず、自分の子供の顔さえ見ようとしないことがあったが、今では顔に喜びを湛え、家人に対しても快活さを示した。怒り易かったのが忍耐強く、かつ人格者となり、気位が高かったのが謙虚で温順となって、彼女の側近者たちも、そのような異常な変貌に接して驚くほどであった。』

ガラシャの殉教に対する決意

*『16、17世紀イエズス会日本報告集』 第Ⅲ期 第7巻 227~231頁

1588年2月20付、有馬発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)の書簡

1587年度日本年報

「このようにして、この迫害の最も激しい最中に、丹後の国衆の奥方ガラシャが武家出の侍女十七人と共に洗礼を受け、彼女たち同士の間で,夫、あるいは関白が彼女たちを棄教させようと望んだときは、そのために死ぬ誓いを立てた。」

忠興が九州征伐から帰ってきた。忠興は以前より「いっそう残忍で悪辣な異教徒」となっていた。それは「関白(秀吉)の悪意に影響されていた」ことによる。秀吉から、自分を取るかキリストを取るかの選択を迫られた忠興の友人の髙山右近は、躊躇することなく信仰を選び、所領の明石六万石を没収された。すべてをキリストのために失った髙山右近はひとりのキリシタンとして自分のすべての道をキリストに委ねて為政者秀吉の前から去って行った。その時忠興にも同じ質問が問われたはずである。忠興にはそれに答えるだけの勇気も信仰もなかった。

忠興は常に為政者(秀吉)の顔色を窺い、自分の利益のために真実の魂の声に耳を傾けることはなかった。秀吉からの領地没収の恐怖に取りつかれた忠興は、ただ秀吉の命じるキリシタン迫害に転じるしか細川家を生かす道はないと思い込んだ。忠興の関心は細川家の存続のためには何をすべきかだけであり、家中にキリシタンがいるというだけで秀吉により取り潰しの対象となることを恐れた。そのためには家中からキリシタンを排除するしか選択の道はなかった。

忠興のガラシャのキリシタン侍女への残虐行為

「越中(忠興)殿は、戦さ(九州平定制覇・1587年・天正15)から帰り、(そのやり方は厳しい)、私の子供達の乳母の一人(この人もまた受洗している)を、些細なことで捕らえ、その耳と鼻を切り取って外に追い出した。その後、二人の髪を切り、三人ともキリシタンであるため暇を出した。彼女らが必要なものを、すべて都合するよう私(ガラシャ)は気を配っているし、信仰を堅持するよう励ましている。

数日前、越中殿は丹後の国に行ったが、出発する前、帰ってきたら,家中で或る種の取り調べをすると私に言った。私たちが抱いている懸念は、デウス様の掟の教えについてと、キリシタンになった者が邸の中にいるかどうかについてのものに違いない。私とマリアは、越中殿であろうが関白殿であろうが、一層の迫害が来ることに対して準備ができており、デウス様への愛のために、このことで少し苦しむ位は喜んで受けるであろう。」

ガラシャ自身が書簡の中で述べている。

「ここに私といるキリシタンは皆強く、私は、もし私たちがそれほど大きなことに値するなら殉教者となるよう働きかけ元気づけている。大坂より、11月7日。』

ガラシャが洗礼を受けた少し前、1587年(天正15)7月24日、博多箱崎宮の本陣において九州征伐を終えた豊臣秀吉は突然「キリシタン(伴天連)追放令」(平戸松浦史料博物館所蔵)を発布した。

特にキリシタン武将で有名な髙山右近に対して秀吉は棄教を迫ったが、右近は一切躊躇せず拒否した。秀吉は右近に、キリストを取るか、自分を取るかの選択を迫った。右近は秀吉の天下人になったことによる慢心と傲慢を見抜き、秀吉の要求が神に対する忠誠の領域を犯していることを認識して、自分に与えられている全てを棄てても神の道徳を死守することを決断した。右近の拒否は痛烈な警告となり、有頂天にあった秀吉に対して人間ゆえの限界を知らしめることでもあった。激怒した秀吉は右近を改易して、右近の領地、明石六万石を取り上げた。

ガラシャのもとに、髙山右近の追放と領地召し上げの知らせが届いた。また「キリシタン(伴天連)追放令」による、宣教師たちの国外退去の報せも届いた。洗礼を受けて間もないガラシャにとっては、これからもっと深くキリスト教教理を学ばなくてはならない時に、指導していただきたい宣教師たちが自分の元からいなくなることに対する不安が多いにあった。

ガラシャにもたらされた宣教師たちが国外に退去しないという報せはガラシャに大いなる安堵と安心と心に平安をもたらした。当時地方長として大坂にいたグレゴリオ・デ・セスペデス(Gregorio de Céspedes)師宛(ガラシャが)書いた書状を次に掲げる。

『武田(宛字)(*Taqueda.J.Taquida)サンチョがここに参り、彼から、司祭様、修道士様方についての報せを知ったが、何にも増して私が喜ばしいと存じたことは,皆様が日本を去らないと決意されたことであった。というのは、これで私も力付けられ、当地に戻って来た皆と会う希望が強くなったからである。

私について申せば,尊師も御承知の通り、キリ市シタンなったのは人間の説得によるのではなく,全能で唯一のデウス様のお恵みとお慈悲によるもので、よって天地は動き、草木は滅することがあっても、私はデウス様を信じて決して変わらぬであろう。司祭様方の迫害の上に振りかかる私どもに対する試練は大きいが、良きキリシタンの信仰はそこで試される。司祭様の出発後、労苦は絶えないが、全てにおいてデウス様がお恵みと御援助を授け給う。』

また秀吉のキリシタンに対する迫害もガラシャの心を不安にさせることであった。

ガラシャにとっては「秀吉のキリシタンに対する迫害」という問題よりは、キリシタンに対して敵愾心を持っている夫忠興の暴力的な迫害こそが家庭内に於ける身近な問題、迫害であった。

夫忠興のキリシタンに対する直接的な暴力的行動、家庭内で繰り返されるキリシタンゆえの家庭内暴力(Domestic Violence)がより大きな問題であった。忠興の繰り返す家庭内暴力こそがガラシャにとっては現実に起こっている目の前の迫害だった。ガラシャと忠興の家庭はすでに崩壊していた。当然、ガラシャは暴力を振るう夫忠興との離婚を考え始めた。

夫忠興の暴力から、幼い子供たちを守るためには、絢爛豪華な細川邸を捨て、今置かれている贅沢な暮らしを捨ててまでも、守らなくてはならないための選択だった。

「越中(忠興)殿は、戦さ(九州平定制覇・1587年・天正15)から帰り(そのやり方は厳しい)私の子供達の乳母の一人(この人もまた受洗している)を、些細なことで捕らえ、その耳と鼻を切り取って外に追い出した。その後、二人の髪を切り、三人ともキリシタンであるため暇を出した。彼女らが必要なものを、すべて都合するよう私は気を配っているし、信仰を堅持するよう励ましている。」

忠興の暴力的迫害

特に『忠興公』(上)巻13には、ガラシャの最後と殉死者の特集により構成されていて非常に興味深い。藩主に関する公式記録では、藩主の犯した殺害等はまずは隠蔽削除されて書かれないものだが、こと忠興に関しては、事実として家臣を手打ちにした記録まで明細に記録されている。

いかに忠興が短気で気性が荒く、見境なく人を殺めたか、忠興の家臣たちがどのように忠興に対処したか等、赤裸々に描かれている。このような殺人者忠興を夫に持ったガラシャの心痛はいかほどだったか。自分の目の前で平気で家臣を手打ち(殺害)にする忠興に対して、どんなに心を込めて諫めても聞き入れない暴君と化した夫に言う言葉さえ見つからないガラシャの置かれた立場は現在の我々には想像もつかない修羅場だった。

細川記に描かれた忠興の残虐行為

侍女たちへの迫害

『綿考輯禄』忠興公(上)巻13 219頁

1、「奥の御台所」に入り込んだ下部を手打ちにした忠興が「伽羅舎様」が着ていた小袖で刀の血をぬぐったところ、ガラシャはそのまま三日、四日も着続けて、遂には忠興が詫びた。忠興が「汝は蛇也」と言ったら、ガラシャは「鬼の女房には蛇かなる」と返事をした。

侍女たちは驚き騒ぎ出したが、ガラシャは「女たりといえども武家に宮使いする者は猥(みだり)に騒ぐべからず」とお示しになった。

2、忠興公がお手打ちにされた者の首をガラシャの御座所の棚の上に置いた。いつまでも取り除かないので、遂には忠興も迷惑と思い謝ったが、ガラシャが許さなかったので、幽斎様が取りなしてくださったので、置かれていた首を取り除いた。

3、忠興とガラシャが一緒にいた時、居間の屋根の修理をしていた職人が誤って足を滑らして落ちてしまった。忠興は怒りその職人の首を刎ねた。その首をガラシャの膝に投げ置いたが、ガラシャは少しも驚かなかった。この件は御夫婦が共に居る所を、屋根から落ちてきた職人が見たことに腹を立てて成敗したという。

4、忠興とガラシャが共に食事をしていた時、忠興のご飯の中に髪の毛が一筋入っていた。ガラシャはこの事で台所の者たちに迷惑がかかるといけないと思い、椀を膳の脇に隠したが、忠興がそれに気付き、隠した物は何かと取り上げて、髪一筋が入った椀を見とがめて、ガラシャが台所人をかばったことにねたみ、台所に走って行き台所人の首を斬り、その首をガラシャの膝の上に置いた。ガラシャは何も言わず、終日そのままにしていた。さすがの忠興も自分の行動を悔やんで、その首をガラシャの膝から取り除いた。これも幽斎様が取りなしてくださりガラシャも了承した。

『名将言行録』

奈良の豪商茶人が書いた『茶道四祖伝書』(菊池寛著「標註名将言録」)

永井日向守が忠興に、細川家の家臣たちの作法を「殊の外能く神妙」と賞し、いかにして躾けたを尋ねた。忠興は答えた。「家来共に二度までは教え申し候。三度目には斬り申し候故か、行儀能く候」

永井日向守が忠興に『細川家の家臣たちは殊の外神妙であるが、どのように躾けたか』と尋ねた。忠興は『家来たちに二度までは教えるが、三度目には斬るので、それゆえに行儀がいいのだろう』と答えている。

『茶道四祖伝書』

奈良の豪商茶人が書いた『茶道四祖伝書』(菊池寛著「標註名将言録」)

『忠興は天下一気が短い人であり、反対に気が長いのは蒲生氏郷である』

ガラシャの家庭で起こった迫害

実際些細の事で興秋の乳母の耳を切り、鼻を削ぎ取る行為がガラシャの目の前で行われることは、キリシタンに対する迫害そのものだった。忠興の家庭内の暴力行為(Domestic Violence)そのものがすでに迫害であり、恐怖の迫害そのものだった。ガラシャに仕える善良なキリシタンの侍女たちを、キリシタンであるというだけで追い出(暇を出す)し、ガラシャを孤立させ苦しみを与える行為そのものが、すでにガラシャに対する迫害であった。

「数日前、越中殿は丹後の国に行ったが、出発する前、帰ってきたら,家中で或る種の取り調べをすると私に言った。私たちが抱いている懸念は、デウス様の掟の教えについてと、キリシタンになった者が邸の中にいるかどうかについてのものに違いない。私とマリアは、越中殿であろうが関白殿であろうが、一層の迫害が来ることに対して準備ができており、デウス様への愛のために、このことで少し苦しむ位は喜んで受けるであろう。」

ガラシャにとって秀吉の「キリシタンに対する迫害」という外的な問題よりは、より身近に起こっている夫忠興の「家庭内での暴力」を伴って起こっている迫害の方が深刻な問題だった。狂気と残忍な暴力を伴った忠興の迫害こそが、ガラシャが身近に受けている迫害であり、この迫害からいかに幼い子供たち家族を守るのか、キリシタンである侍女たちを守るのかを真剣に考えさせられる問題であった。

目の前の忠興からの「家庭内暴力(Domestic Violence)」という迫害に対して、ガラシャは真剣に考えて幼い子供たちを伴って忠興との離婚を考え、キリシタンとしての信仰の自由を求めて宣教師たちにいる長崎・豊後(西国)への逃避も選択肢に挙げている。この問題に対してもオルガンティーノ(Soldo Organtino)神父に書簡で相談している。

オルガンティーノ神父に忍耐の徳に関しての答えを示され、ガラシャは離婚を思い留まり現状を耐え忍ぶことで己の徳を磨く道を選んでいる。そして、目の前で起こる忠興からの迫害に対してガラシャは命を懸けても守るべき信仰を堅持することを誓っている。

ガラシャがキリシタン故に殉教の覚悟を決めたのは、直接的には夫忠興から殺害されるかも知れないと考えた。忠興はガラシャにことある事に棄教を迫っている。しかし一度正しいと信じたキリシタン信仰をガラシャは棄てることなど考えたことはないし、忠興がどんなに棄教を迫ろうと周りの者たちを迫害しようとも、ガラシャは己の信じた信仰を一歩も譲らなかった。どんなに脅しても周りの者に危害を加えても信仰を棄てないガラシャに対して、忠興は最後には、ガラシャの堅い信念であるキリシタン信仰を認めざるを得なかった。

忠興がガラシャの信仰を認めざるを得なったことは、ひとつにはガラシャの固い信念に基づいた信仰があったこと。いくら忠興がガラシャに棄教を迫ったとしても、ガラシャの周りの者を傷つけ暴力を振るったとしても、ガラシャは忠興に対して心を閉ざしていくだけであり、忠興が行っている暴力的支配(Domestic Violence)によっては何も変わらないことを忠興自身が気付き始めている。またこの時期、ガラシャは次女多羅を妊娠していた。自分の子を妊娠している愛妻にこれ以上暴力を振るうことはいくら忠興でもできることではなかった。

1588年(天正16)この年10月、次女多羅が生まれている。

*『綿考輯禄』 第2巻 忠興公(上)83頁

「今年御息女御丹生御名多羅、御母忠利君ニ同じ、後稲葉民部少輔一通室」

確かに時代は伴天連禁教令に傾いていたが、それは名ばかりの状態に徐々になりつつあった。この伴天連追放令は厳格には実施されず、またキリスト教の信仰を禁止したものでもなかった。この事は南蛮貿易とキリスト教布教が分かちがたく結びついていたので、南蛮貿易に積極的な豊臣政権は伴天連追放を徹底化できない側面を有していた。

ガラシャの信仰を認めた忠興

1589年(天正17)ガラシャは忠興に自分がキリシタンであることを告白した。

『世の人々が皆私をキリシタンと申していますことを御存知ではございませんか』と忠興に尋ねた。忠興は『そちがこの優れた教えを奉じたければ苦しゅうない』と答えた

*Gaspar Coelho. 24.Feb.1589 in Cartas Ⅱ 258

ヨハネ・ラルレス著『細川家のキリシタン』キリシタン研究第四巻 24頁

『16・17世紀イエズス会日本報告集』第Ⅰ期第1巻

*1589年2月24日附け

日本副管区長ガスパル・コエリョ(Gaspar Coelho)のイエズス会総長宛

1588年度・日本年報

80~81頁

「(細川)ガラシャは夫(細川忠興)が与えた大いなる苦難を甞(な)めた。彼女はいまだにこの苦難の途上にあり、また動揺の船の真只中にいるが,なお志操堅固であり、彼女が異教徒だったころにはほとんど想像もできなかったほどの忍耐の美徳で自らを包み込んでいる。彼女は他の方法では自分を救えぬと確信し、夫から逃げ出して下のこの諸地方(長崎・豊後地方)へ赴く決意をした。」

彼女はこのことを私に知らせてきたので、私は彼女に次のような伝言を送った。「そのようなことはそなたや伴天連たち、さらには他の全てのキリシタンたちを破滅に追い込もうとする悪魔の所業であり誘惑である。何となればそなたは身分の高い方であるからだ。以上の事は、そなたの夫にたいそう目をかけている関白殿をしてキリシタン宗団および司祭たちへの全面的な迫害に踏み切らせるに十分な口実となりうる」と。ところが彼女はこの考えに浸りきっていたので、これが悪しき誘惑であることを彼女に誓いしてもらうために私は大いに苦労した。彼女の気持ちを和らげるためには幾度も伝言や書状が必要であった。

しかし我が主は彼女が然るべき理解に達し、デウスへの愛情から十字架を抱く決心をすることを嘉したもうた。彼女は私に書状を送り、自分が満足していることを伝えてきた。

私が都に赴いた重立った理由のひとつは、この貴婦人を慰め、かなり厄介なこの誘惑から彼女を解放してあげることであった。

彼女の夫(忠興)は彼女がキリシタンであることをまだ知らない。もし彼がそれを知れば、彼は彼女に大きな苦難を与えるばかりか、この五畿内全域でキリシタンたちに対する迫害を更新し、これに火を注ぐことになろう。彼女は(私の来訪によって)慰められ、自らのキリシタンの侍女たちと共に心中この苦難を良く乗り切っている。デウスが彼女の霊魂のなかに配したもうた恩寵が明らかに見られることは確かに否定できない。彼女はこれまでいかなる司祭とも交渉を持ったことがない。ただし一度だけ例外がある。すでに報告したように、夫の留守中に極秘裡に、また大きな苦労のあげく、或る説教を聴きに出たのだ。彼女は平生邸内に閉じ込められている。彼女が告白したり、邸内で一人の侍女(清原マリア)の手を介して授かる洗礼以外の秘跡に与れないようにするための夫の差し金である。

「しかしながら聖なる洗礼の秘跡は彼女の心に強くデウスの恩寵を刻印し、彼女は以前とは全く様変わりしてしまった。彼女は与えられた忍耐の徳を我らのことどもへの大いなる愛情と共に保っている。」

ガラシャの抱えていた三つの問題

ガラシャが抱えていた問題は

1 夫忠興の家庭内暴力(Domestic Violence)と残虐行為、忠興の圧政的家庭内の支配

2 キリシタンとしての信仰を堅持する問題

3 ガラシャの現実からの逃避問題、ガラシャの離婚問題

この3つの問題が複雑に絡み合っている。

ガラシャの考えていた夫婦関係

当時の武家社会(大名社会)においては「一夫一妻(正室)多妾(側室)制」が当たり前と考えられていた。これは家名存続の立場から考えられた制度で、特に男子を生むことが正室には望まれていた。正室が男子を産めない場合、側室に生まれた男子が継承することになっていた。あるいは、女子の継承者の場合、同じ位の家から婿を取るか、自分の家格より上の次男以下の男子を婿に迎えることで家名存続を図っていた。

1587年(天正15)、ガラシャは洗礼を受けて以来、キリシタンとしての学びを深めていたが、その過程で「十戒」を学んでおり、必然的に「一夫一妻」の教義に触れることになる。

ガラシャはキリスト教の説く「一夫一妻」制が理想の婚姻形態と必然的に考えるようになった。ガラシャが自分の置かれた立場を考えた時に、あまりにもキリスト教の説く「一夫一妻」制からかけ離れている自分の家庭の状態を少しでも理想の形に近づけようと考えることは当たり前のことであった。

当時、忠興には5人の側室(妾)がいて、ガラシャにとっては5人の側室の存在は、キリシタンとしての許容の限度をはるかに超えていた。忠興の家庭内暴力と共に、細川邸内の無秩序な側室との関係にも嫌気がさしていたガラシャにとって、理想とする平和な安らぎのあるキリシタンとしての家庭生活を望んでいた。幼い子供たちの前で平然と行われる忠興による残虐行為とキリシタン侍女たちへの迫害。暴君的夫忠興への諫言さえも聞き入れない状態から逃れることはできなかった。それが叶わない時に、最終的に行き着く結論が忠興との離婚であり、ガラシャがおのれ自身をキリシタンとして正しく保つためには離婚は最後の選択肢だった。

忠興が秀吉に従って九州平定に参加していた時期に、玉は密かに教会を訪ね、それ以来、侍女たち17名をキリシタンにして、侍女たちを通して自らも熱心に教理の学びをした。

玉にとって直に洗礼を受けることができなくても、少しでもキリシタンとして生活することが自分に課せられた使命だと思っていた。最終的には先に洗礼を受けた侍女頭の清原いとが神父に変わり玉に洗礼を授けた。こうして玉はガラシャ(伽羅奢)という洗礼名を受けた。

この洗礼を受けた日以来、玉は身も心も「伽羅奢」となり、キリシタンとしての道を真摯に誠実に歩み始めた。

このようなガラシャの家庭内の変化に忠興は気付き始めた。ガラシャの心の変化が態度に現れていた。家庭内が穏やかに変化していたことに気が付かない忠興ではなかった。しかし、その変化がどこから来たのか忠興は判らなかったようだ。まして妻玉がキリシタンになっているとは気が付かなかった。

夫・忠興の家庭内暴力と残虐行為、忠興の圧政的家庭内での支配、

*1588年2月20日付け フロイス(Luís Fróis)書簡の内

ガラシャ本人の書簡、大坂より1587年11月7日附け

「越中(忠興)殿は、戦さ(九州平定制覇・1587年・天正15)から帰り、(そのやり方は厳しい)、私の子供達の乳母の一人(この人もまた受洗している)を、些細なことで捕らえ、その耳と鼻を切り取って外に追い出した。その後、二人の髪を切り、三人ともキリシタンであるため暇を出した。彼女らが必要な物は、すべて都合するよう私は気を配っているし、信仰を堅持するように励ましている。」

「数日前、越中殿は丹後の国に行ったが、出発する前、帰ってきたら,家中で或る種の取り調べをすると私に言った。私たちが抱いている懸念は、デウス様の掟の教えについてと、キリシタンになった者が邸の中にいるかどうかについてのものに違いない。私とマリアは、越中殿であろうが関白殿であろうが、一層の迫害が来ることに対して準備ができており、デウス様への愛のために、このことで少し苦しむ位は喜んで受けるであろう。」

*『16、17世紀イエズス会日本報告集』第Ⅲ期 第7巻 227~231頁

1588年2月20付、有馬発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)の書簡

1587年度日本年報

「この迫害の最も激しい最中に、丹後の国衆の奥方ガラシャが武家出の侍女十七人と共に洗礼を受け、彼女たち同士の間で,夫、或いは関白が彼女たちを棄教させようと望んだときは、そのために死ぬ誓いを立てた。」

興秋乳母の鼻耳削ぎ事件

*ガラシャ本人の書簡、大坂より1587年11月7日附け、イエズス会日本年報

『越中(忠興)殿は、戦さ(九州平定制覇・1587年・天正15)から帰り、(そのやり方は厳しい)、私の子供達の乳母の一人(この人もまた受洗している)を、些細なことで捕らえ、その耳と鼻を切り取って外に追い出した。その後、二人の髪を切り、三人ともキリシタンであるため暇を出した。』

忠興の家庭内暴力での迫害

何の落ち度もない興秋の乳母がキリシタンであるがゆえに些細なことで怒り、馬乗りになり脇差しを抜き、鼻と耳をそぎ落とす暴挙を目の前でされたガラシャの驚きと怒り、いきなり部屋に入ってきて行われた残虐な行為、鼻と耳を切られ血だらけになって助けを求める乳母。あたり一面血の海と化した室内。止めても聞かない制御不能な忠興の残忍な暴行に対しての諦め。ガラシャの置かれた現状は、忠興の圧政と暴力、容赦ない殺人と監禁という、現代の我々からは想像もつかないまさに地獄のような修羅の日々だった。

それ故にガラシャが求めたものは心の平安と安らぎであり、殺人を家庭内で平気で行う夫忠興からの逃避であった。忠興からの暴力、残忍な仕打ち、監禁された日常、常に死と隣り合わせの毎日。

確かに殺し合いは戦国時代にはあり得たが、基本的にそれは戦場での殺し合いであり、妻子が暮らす安らぎのあるべき家庭では普通は起こらないことであり、家庭には守るべき平和があった。

その平和であるはずの家庭の中にこともあろうことか、最も忌み嫌われる暴力(Domestic Violence)と残忍な殺人が持ち込まれれば、そこには平和も心の憩いも安らぎもない。ただあるのは修羅と化した家庭崩壊だけだった。その屋敷の主として自分は存在することができるのか。ガラシャの心の葛藤はだれも慰めえない深淵な底にひとりあった。

この時代のガラシャの心の内を表すならば、それは「ひたすら耐える」という言葉しか見つからない。キリシタンとして誠実に生きるためには、忠興の暴挙の前に「すべてに耐える信仰」のみがある状態である。自分が謀反を起こした明智光秀の娘として一人残った現実に耐えること。置かれた境遇と運命に耐え、時という戦国の時代に耐え、細川家の正室であることに耐え、自分の生まれた存在に耐え、女であることに耐え、キリシタンとして生きることに耐え、それゆえに孤独に耐え、忠興の残忍に耐える。自分が自分であることに耐え、そうして、耐えている自分に耐えることであった。

ガラシャが見出した「信仰による忍耐」

ガラシャが見出した「信仰による忍耐」とは、この世の定めとか、孤独と諦めという消極的な耐えている状態とは違う次元の忍従である。謎に満ちた人生の矛盾と苦悩の中に見出す人間の現実のすべてをあるがままに受け取って生きていくという驚くべき積極的信仰による生き方であった。ガラシャの心は与えられた試練により孤高の魂へと昇華していった。

『まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、全て添えて与えられるであろう。だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす自身が思いわずらうであろう。一日の苦労は、その日一日だけで十分である。』マタイによる福音書 6章33,34節

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ』『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』

マタイによる福音書 22章37~39節

玉がキリシタンの教理を学び始めた時、まず初めに「神を愛すること、そして人を愛すること」を学んだ。つまり、全ての苦しみ、悲しみ、痛みを受け入れて愛すること。今自分が置かれている立場で自分として神に総てを委ねて生きていくこと。自分が神に選ばれて、一人の人として創造されて生まれ生きていくことを選ぶ生き方をガラシャは信仰の中に見出した。信仰による再生された人生の生き方をガラシャは神を信じる信仰に中に新しく見出した。

「神による救い」と言う教義は、人のこの世での修行により悟りを得る、或いは悟りの境地に達するという禅宗や仏教の教義とは明らかに違うものである。

「救い」とは神の恩寵・聖恩寵により人は救われるのであり、神が人に求めることは「ただ主キリストを信じること」のみであり「キリストによる救いを受け取ること」である。「信仰により人は神に受け入れられる」という真理をただ信じることである。

真に人間的な、キリシタンとして生きていく生き方こそ、断乎たる自由の行為そのものである耐える姿なのだとガラシャは真摯な信仰ゆえにその思想に行きついた。耐えている自分の心をキリストが共に居て支え耐えていてくださる。それ故に、ガラシャは心に平安と安らぎを宿すことができた。ガラシャと共にいて下さる神は「忍耐と慰めの神」(ローマ15章5節)ゆえに、その神を信じることにより与えられる慰めの世界を見出した。

『忍耐と慰めとの神が、あなた方にキリストにならって互いに同じ思いを抱かせ、こうして、心を一つにして、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を崇めさせてくださるように』ローマ人への手紙15章5,6節

信長も秀吉も人間がこの世のすべてを手に入れて為政者になった途端、人として神になろうとした。神はその傲満な人間としての企てを静かに人間の領域に押し戻された。傲慢に満ちたその人生の終わりは悲劇的である。神の領域に人は入ることはできない。神は総てを治める方であるので、そのような企てをする為政者の驕りを天に座す神は笑い退けられる。

「しかし、天に座する者は笑い、主は彼らを嘲られるであろう。」

詩編2編4節

法律の秩序が確立された平和な現在、人権が保障された現代からは想像できない残酷と暴力の存在した修羅の世界に生きていたガラシャ。人として求める平和の道は、過去も現代も同じではないだろうか。平和と憩い、安らぎに満ちた家庭と日常。人としての生きる平和な道。心穏やかに過ごせる日々。笑顔の絶えない家庭。ガラシャはそのすべてをキリシタン信仰に中に見出していた。

戦国の修羅と化した世界にキリスト教がもたらした理念と理想。神の許の基にある人間の平等の思想。来世において約束された平和な世界。そこにこそガラシャが心から希求した理想の世界があった。

ガラシャの信仰的振舞に感化されて忠興も徐々にだがキリシタンに対して協力関係を築くようになった。忠興自らガラシャのために祈祷室(礼拝堂)を屋敷内に作っている。

『ガラシャはキリストの教義を受け入れたので、それらはすべてに対し大いなる忍耐と慎重さで振舞い、そのことで夫を感動させるようになった。したがって、夫を慰めるのみでなく、今ではもう夫は彼女がキリシタンであることを非常に喜んで、伏見から大坂の市に移り、彼女が慣わしとしていたように祈祷に専念できるように祈祷室と祭壇の修復を彼自身が行った。』

ガラシャに訪れた突然の自死

1600年(慶長5) 7月17日

*『16,17世紀イエズス会日本報告集』第Ⅰ期第3巻 244~248頁

これら変革の時、大坂で生じたキリシタン夫人(細川)ドナ・ガラシャの悲しむべき死去について(第27章)

「彼らは奉行たちが邸を包囲し、自分たちの女主人を捕らえるつもりであることをすぐに察知し、彼女に名誉のため自分たちの主君(忠興)の命令を実行に移そうと決意した。

こうして彼らは急遽ドナ・ガラシャにいっさいを知らせに行った。ドナ・ガラシャには何一つ異議はなく行動に移った。そして彼女は、常々よく整頓し飾っていた自分の祈禱所に入った。ただちに行灯に火を点すように命じ、死に支度をしながら跪いて祈り始めた。そして少し祈った後、大いなる覚悟を持って部屋を出て来て、彼女と共にいたすべての侍女と婦人たちを呼び集め、我が夫が命じている通り自分だけが死にたいと言いながら、皆には外に出るようにと命じた。皆が皆、彼女と共に死ぬつもりであると言って侍女たちは外に出ることを拒んだ。」

ガラシャの信仰を認め、祈祷室を造った忠興

「これが彼女の死の十五もしくは二十日前に、司祭が彼女についてしたためた書簡である。

この夫人(ガラシャ)は、その大いなる徳宗と役割において日本では非常に名望があった。そして、そのような徳宗や役割によって夫(細川忠興)は彼女をこよなく愛した。さらに彼女がキリシタンとなった当初は、夫は彼女に罪深い生活をさせていたし、彼女にとっては大いに苦労や苦痛の種であった。キリストの教義を受け入れたので、それらはすべてに対し大いなる忍耐と慎重さで振舞い、そのことで夫を感動させるようになった。したがって、夫を慰めるのみでなく、今ではもう夫は彼女がキリシタンであることを非常に喜んで、伏見から大坂の市に移り、彼女が慣わしとしていたように祈祷に専念できるように祈祷室と祭壇の修復を彼自身が行った。」

イエズス会の記録には、1589年(天正17)ガラシャはキリシタン信仰を忠興に認めさせて大坂の細川邸内にガラシャのための礼拝室を作ってもらっている。

1589年(天正17)ガラシャは忠興に自分がキリシタンであることを告白した。『世の人々が皆私をキリシタンと申していますことを御存知ではございませんか』と忠興に尋ねた。忠興は『そちがこの優れた教えを奉じたければ苦しゅうない』と答えた.

*Gaspar Coelho. 24.Feb.1589 in Cartas Ⅱ 258

ヨハネ・ラルレス著『細川家のキリシタン』キリシタン研究第四巻 24頁

忠興がガラシャの信仰を認めた背景には、秀吉の出した伴天連追放令が貿易の利潤優先のために徐々にキリシタンに対する締め付けは緩和されて行ったという背景があった。表立って信仰を表明し活動しなければ、それなりにある程度個人の信仰は認められた。西国に避難していた宣教師たちも元の宣教地へ戻り秘かに宣教を始めていた。キリシタン信者は徐々に増え続けていた。

「伴天連追放令」は忠興が思っていたよりも厳格でなく、徐々に秀吉の政策も緩んできたことを確信した忠興は、キリシタンが細川家の中にいても家の存続に関わるほどではないことを理解して徐々にガラシャの信仰を認める態度に変わった。実際忠興の周りにいる家中のキリシタンたちは非常に柔和で平和であり敬虔な人々であったので、忠興さえ暴力的になりさえしなかったなら総ては平和的に収まることが判った。徐々にだが忠興にもキリシタンの良さが判るようになりキリシタンを理解すること、受け入れることができるようになった。

イエズス会の報告より

*『16,17世紀イエズス会日本報告集』第Ⅰ期第3巻 244~248頁

これら変革の時、大阪で生じたキリシタン夫人(細川)ドナ・ガラシャの悲しむべき死去について(第27章)

245~246頁

1600年(慶長5)7月17日の夜

ところが監視隊長・家老の小笠原少斎殿は、他の家臣と共に邸全体に火薬を撒き散らした。侍女たちが全員屋外に出ると、ドナ・ガラシャはただちに跪き、たびたびイエズスとマリアの聖名を口誦んだ。彼女自身、両手で(髪をかき上げて)首を露わにし、そして彼女の首は一撃のもとに切り落とされた。家臣たちはさっそくその首を絹衣で包み、その衣の上に火薬を置きながら、自分たちの女主人が死んだ同じ部屋で死ぬことは非礼であるので前方の家屋に立ち去り、(そこで)全員切腹し、同時に火薬に火をつけた。その火薬の爆発によってドナ・ガラシャが外へ出させたあの侍女たち以外の者は逃れ出ず、彼らおよび極めて華麗なる御殿は灰燼に帰した。

(霜とおく)と侍女たちはこぞって泣きつつ、そのことがどのように生じたかをオルガンティーノ師のところに語りに行った。このことで司祭と我ら全員は、同地方のキリシタン宗団にとって、あれほど(立派な)夫人、あれほど稀有な徳操の模範であった人を失ったことで、ひどく悲観にくれた。

247~248頁

(細川邸の)火が消えると、オルガンティーノ師は篤信の一人のキリシタン婦人(霜とおく)に、他の婦人たちを伴わせて、ガラシャ夫人が死んだ場所に、遺体についている何かを探しに行くように命じた。彼女たちは、すっかり焼けていなかった幾つかの骨を見出し、司祭のところへ持って行った。司祭は他の司祭や修道士たちと、大いなる悲痛と涙の中に彼女の葬儀と埋葬を執行した。この夫人の死は日本中で大いに悲しまれた。ドナ・ガラシャは皆キリシタンである一人の息子(興秋)と二人の娘(長,多羅)を残した。そして彼女の夫(忠興)は、なお異教徒であるが、司祭たちやキリシタン宗団ときわめて親しく、我らの諸事に対して多大な熱意と愛を表明している。

細川軍本体へのガラシャ死去の報告

7月26日、宇都宮から上方へ出立した細川軍は岩規の手前の上美濃を目指していたが、ここで幽斎の籠城する田辺城を包囲攻撃している小出大和守吉政(西軍)から家康への使いの者に大坂で起こった細川邸での最後の様子を聞いている。この時、ガラシャの最後を初めて細川家一同は聞かされた。細川家の皆の驚きと落胆は非常に大きく、また同時に三成への恨みがますます募って行った。

8月3日、岩槻から武蔵府中、大磯、小田原を経て三島へ着いた時、大坂の細川家からの正式な使者として新左衛門が7月17日夜の出来事の子細に渉る報告がなされた。細川家一門は、ガラシャの自害の様子、当日の出来事を克明に聞くことができた。

幽斎が田辺城に於いて受け取ったガラシャの訃報

幽斎(藤孝)は7月18日には前夜の大坂の細川邸での出来事、ガラシャの自害の報告を受けていて、ガラシャの死を痛ましく悲痛な出来事として受け止めている。

しかし幽斎の身にも同じ様に西軍の攻撃は差し迫ってきていた。幽斎は田辺城に於いて籠城準備にために慌ただしくすべての手配の指揮をしていた。幽斎の籠る田辺城は20日から西軍に包囲されていて攻撃が開始されていた。幽斎の守る田辺城の兵は僅か精鋭五百名足らず。西軍は総勢1万五千人。誰の目にも全滅は確実視されていた。全滅覚悟の上での籠城戦を幽斎は指揮して雄々しく戦おうとしていた。

細川家の全員がそれぞれの戦に巻き込まれて、大坂の地には細川家の家臣はいない現状で、いったい誰が焼け落ちた細川邸の後からガラシャの遺骨を拾うことができたであろうか。夫忠興にしても息子たちにしても、幽斎にしても、戦地に赴いている者にはガラシャの遺骨を拾うことをしたくてもそれができない場所に現実にいて、それぞれが戦っていた。

オルガンティーノ神父のガラシャへの配慮

ガラシャの心の飢えと葛藤を支え導き、信仰の道へと歩ませることができたオルガンティーノ(Soldo Organtino)神父は、死後のガラシャの骨を、ただでさえ広い細川邸の屋敷の焼け落ちた後から、ガラシャの最後を見届けたキリシタンである「霜とおく」に、その他の侍女たちに探してくるように命じた。

霜とおくだけがガラシャが自害するのを間近で見ていて、ガラシャが自害した場所を探し出せる人たちだった。特に「霜とおく」だけがガラシャの自害する姿を見ていたので、その場所を明確に特定することができた。たとえ細川邸が灰燼に帰したとしても、その自害した場所を特定できる人物は「霜とおく」以外にはあり得ない。それ故に灰燼に帰した屋敷に戻り、ガラシャの自害した場所から「霜とおく」がガラシャの焼け残った骨を拾ってくることができた。

このオルガンティーノ神父の英断が無ければ、灰燼に帰した細川邸からガラシャの骨のかけらを拾うことなどできなかったはずである。オルガンティーノ神父にとってもガラシャの信仰は特別な意味を持っていたし、貴人であればあるほど人々の模範であったガラシャの信仰と行いは後世に語り伝えなければならないものであった。ガラシャの見つかった骨のかけらは大事に納骨壺に入れられ、堺の教会の近くに小西行長が作っていた美しいキリシタン墓地に仮埋葬された。大坂、京都にはキリシタンのための墓地が無かったためである。

堺のキリシタン墓地に葬られたガラシャ

「堺の市の奉行たちが、同市に(小西)ドン・アゴスチィーノ(行長)が造営した墓地を、(所有権が)亡失した者とは解さずに、(小西)ドン・アゴスチィーノ(とその遺族)の所有であると同時に国庫の属するものと見なしたのは、やはり彼(越中殿)のお蔭であった。その(墓地)は非常に美しく大きくて、そこには彼の母マグダレナ、その他のキリシタンたちの遺体が埋葬されており、また(細川)ガラシャの遺骸もあった。それはその市のキリシタンたちにも我らの同僚たちにとっても大いなる慰安となるものであった。」142~143頁

忠興、ガラシャ自害の報告を受ける

天下分け目の関ヶ原の戦いは9月15日の一日で勝敗が付き、その後、細川軍本体は西軍が立て籠もる福知山城攻略が終わると、興元、興秋は田辺城へ戻った。忠興は、福知山城代の件で家康と相談するために大坂城西の丸へ向かった。大坂城で福知山城代を決めると、懐かしい青龍寺へ一泊した。翌日、京都建仁寺塔頭十如院へ寄り、避難していた幽斎の実姉・宮川を訪ねた。

建仁寺は東山寄りに流れる鴨川の東側に添って伽藍が並ぶ日本最古の禅寺である。当時は現在の三倍の敷地を持ち、当時は塔頭ごとに独立していた。十如院も如是院の塔頭であった。十如院の住職は、元々は甲斐武田家の支流にあたる若狭の武田家がなっていた。1580年(天正8)、武田宮内大輔信重を父に、幽斎の実姉宮川を母とする英甫永雄師が住職になり、甲斐武田家との縁は薄くなり、禅宗に帰依していた細川家の菩提寺的な心の拠り所となっていた。

忠興はこの十如院で、ガラシャの最後の時に側にいてガラシャの最後を見ていた「霜とおく」を呼んで、伯母宮川(父幽斎の姉)と共にガラシャの遺言や当日の模様を詳しく聞いた。

伯母宮川は忠隆の妻千世と共にガラシャの勧めで前田家の千代の姉豪姫の所に避難していたので、直接にはガラシャの最後は見てはいない。この時、伯母の宮川は初めて霜とおくの証言により、ガラシャの最後の様子を聞き「体泣き崩れて愁嘆限りなし」だった。

*『綿考輯禄』第二巻 忠興公(上)382~383頁

忠興の霜とおくに対するガラシャの最後の様子の話の聞き取りは夕刻にまで及んだ。忠興はどのような思いで自分の命じたことに順じた妻ガラシャの最後の様子を聞いていたのだろうか。忠興はこの時、オルガンティーノ(Soldo Organtino)神父の命によりガラシャの遺骨が霜とおくによって細川邸の焼け跡から拾われ、大事に小西行長が堺に作ったキリシタン墓地に仮埋葬されていることを知らされている。

ガラシャの死に準じた小笠原少斎、河北石見守一成、金津助次郎正直等の働きには満足した。しかし、ガラシャと共に自害しなかった忠隆の妻千世の姉豪姫宅への避難、ガラシャと共に殉死を命じた稲富伊賀守祐直の逃亡の報告に忠興は非常に立腹している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?