文学フリマで出す本サンプル

文学フリマで「一介のオタクが本気出して魂とかについて考えてみた(仮タイトル)」を出すのですがそのサンプルです。現在書いている部分から抜粋。

今のところの予定内容

魂とは

意識とは(意識と脳etc)

生命とは(生命とエントロピー、生きることは死ぬことであるetc)

宇宙とは

心とは

魂とは

自分とは(数多の人格から構成される自分、他人の中の自分像etc)

世界とは(世界は思考で作られるetc)

神とは

人間とは(異性以外に愛情を抱くことetc)

二次元の世界たち

※「魂とは」が二つあるのは誤植ではないです※

※変更になる可能性は大いにあります※

魂とは

〝魂〟とは何か。そう尋ねられたら、どう答えるだろうか。「鬼」に「云」と書く。ここでの鬼は地獄の獄卒のことではなく人あるいは霊体を指している。そして云は「ウン」=「雲」で、雲状のものを指すそうだ。つまり「雲状の人」。確かに魂っぽいイメージだ。では英訳してみよう。「soul」「spirit」「mind」「ghost」「anima」……何故五つも魂の事を指す単語が存在するのか。そしてこれらは訳に際して魂以外の意味を持っている。〝心〟〝精神〟など。では魂=心=精神となるのだろうか。国語辞典を引くと魂の欄に同じく心や精神があるのであながち間違ってはいなさそうだ。

では、心とは? 精神とは? ここで国語辞典を引いたところで堂々巡りに陥る。結局英語だろうが日本語だろうが魂というものは曖昧で、はっきりとした定義には辿り着かない。ではいっそのこと心だの精神だのについても調べていこう。心や精神の定義を除いていって残ったものが魂だ。……と、思ったのだが、心も精神も定義は曖昧。更にそこに〝意識〟まで加わってきた。もうぐっちゃぐちゃである。普通に普段の生活で「魂」「心」「精神」「意識」という言葉を使っているにも関わらず、本来それが一体何なのかわかっていないとは。特に鬱病になってから心や精神についてはよく聞くようになったが、改めて考えてみたことなどない。実際これまで考えなくても生きてこれたのだ。生きるのに特に必要がない知識と言えるだろう。

正直ここまで〝魂〟がワケノワカラナイモノとは思っていなかったので、もう自分で決めてしまうか。そう考えてこの本を執筆することにした。

意識とは

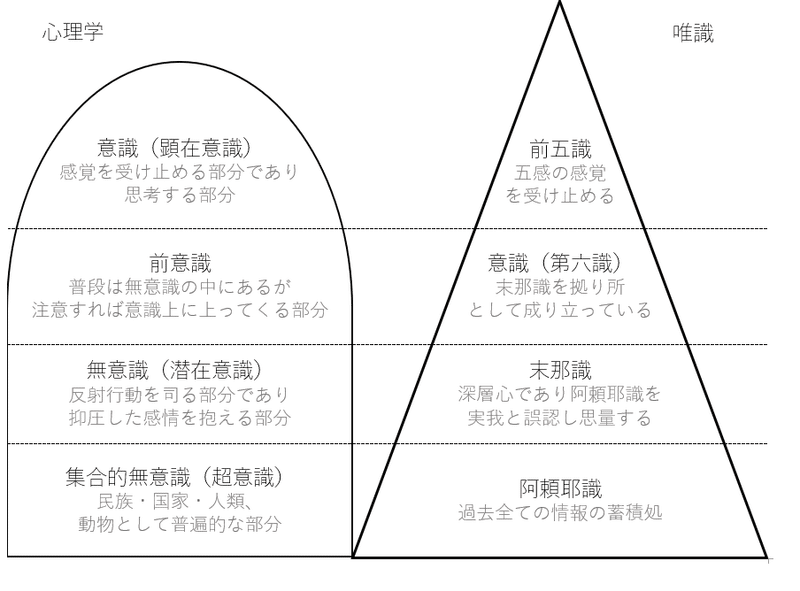

この場合の意識とは、「意識がある」「意識がない」という動詞の意識ではなく、名詞のものを指す。いわゆる〝自我〟とか〝自己〟、要するに〝自分〟のことだ。左図を見たことがある人は多いだろう。

〝意識〟の定義は未だに定まっていない。〝心〟や〝精神〟とニアリーイコールで語られることが多く、ほぼほぼこれらは同一のものと考えていいだろう。しかしこの三つの単語全て、定義は曖昧模糊としている。「心理学」という学問が成立しているが、ルーツを辿れば哲学に端を発する。現在では哲学においては「心の哲学」として一ジャンルを築いている。これは心理学とは別だ。が、ここでは心理学も心の哲学もどちらも参考にしている。それと、脳科学や宗教からも。

意識は基本的には先の図のように示されているが、諸説ある。フロイトは意識と無意識の境に〝前意識〟というものがあるとした。ユングは無意識の下に更に〝集合的意識〟というものがあるとした。つまり前意識と集合的意識はどちらも共に存在していてもおかしくない。更に言えば、仏教の〝唯識〟という考え方にはこの二つがどちらもあるとされている。『空の境界』や『機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ』をご存知の方なら「アラヤ識」という言葉を聞いたことがあるだろう。『空の境界』で蒼崎橙子が述べていたように、集合的無意識と同じものを、仏教用語で〝阿頼耶識〟という。ちなみにユングやフロイトの発表は二十世紀、唯識が広まったのは六世紀と唯識の考え方の方が断然先である。キリスト教成立以前から神への信仰が深かった西洋と比べて、東洋は人間そのものに対しての考え方は進んでいたと言える。東洋哲学は西洋哲学に比べると俄然先を行っていた。

下から順に解説していこう。集合的無意識、阿頼耶識は個体を超えた情報があるといわれている。勿論真偽のほどは確かめようがない。だが、いわゆる〝本能〟というやつはここから来ているのだろう。人間という生物としての基本的な情報、自分という個体の過去だけでなく前世や過去世、スピリチュアル的にいえばアカシックレコード*がこれに該当する。

例えば熱いものに手を触れたとき、熱いから手を離さなければと考える前に人は手を離す。それは本能的に、熱いものは危険だと理解しているからだ。誰に教えられるでもなく、人々はこのことを知っている。何が熱いものかというのは教えられなければわからないので、小さな子供は危険なものに好奇心を抱いて手を伸ばすが触れたものが熱ければ離せと大人が言う前に手を離しているだろう。これは全人類の共通認識で、国が異なるから熱いものに手を触れても平気、ということはない。平気な温度に差は多少出るだろうが。

次に無意識、末那識の部分。これは熱いものに触れたら手を離す、この反射行動を司る。阿頼耶識が伝えているのは熱いものは危険だということで、熱いものに触れたらすぐに離れるという行動はこの無意識が司っている。自律神経もここに当てはまるだろう。心臓を止めろと命じられて止められる人はいない。自律神経は我々の意思関係なしに、人間の身体の心拍や交感神経と副交感神経の切り替えなどを行っている。

無意識の領域はそれだけではない。例えば私がこの原稿を書いている、正確にはノートパソコンでワードを開きタイピングしている。ローマ字入力でブラインドタッチで、だ。つまりいちいちキーボードのどこにどの文字があるかなんていちいち確認していないし、どの文字をどの順でどの指で打つかなんていちいち考えて打っていない。つまりこれも無意識の行動と言える。例えばコップに入った水を飲むとき、コップに手を伸ばすとき、今置いている自分の手からコップまでどれ程の距離で腕の筋肉をどういうふうに動かして指をどれくらいの力で握ればコップが掴める、なんて考えながらコップを掴まないだろう。自転車に乗るとき、自動車を運転するとき、初めは〝意識〟しながらどう動かせばいいかを確認しながら運転しただろう。しかし慣れれば〝意識〟せずに運転できる。つまり意識上だったものが無意識下に移動した――習慣化というのは意識から無意識下への移動のことを指す。

無意識に含まれるのは行動だけではない。習慣、というと行動だけを思い浮かべるだろうが、いわゆる思考の癖もここに含まれる。気が急く人、というのはまだ約束の時刻まで時間があるのにもう準備をし出発したがる。それは何故だろう。いろんな理由が考えられるが、一つの理由として子供の頃、外出するとき準備を親に急かされていた。だから時間にいくら余裕があっても急かされてさっさと準備をしたがるようになってしまった。

その人のクセや思い込みなどは幼少期、主に六歳までに植え付けられたものが多いという。殆どは親や親代わりに育ててくれた大人によって植え付けられる。幼稚園の支度を急かされた子は大人になっても早めに支度をしないと落ち着かない人になる。そして行動だけではなく、例えば「男の子は泣いちゃいけない」と言い聞かされて育てられれば泣きたくても泣けない、泣くのを我慢する大人になる。それは「我慢しよう」と思ってしているのではなく、無意識に泣きたいという衝動を抑圧するようになってしまう。無意識に抑圧しているのだからもちろん自分が本当は泣きたいのだという自覚はない。人に君は本当は泣きたいんだよと指摘されてもそんなわけないと否定するだろう。例えば大人に自分の意見を言っても否定を繰り返された子供は、自分の意見を言えない大人になる。自分の意見を言っても誰も聞いてくれないと無意識で思っているから、自分の意見を言わない。もしかしたら少し自覚があるかもしれない。本当は自分の意見を言った方がいいんだろう、と。けれど言えない。例えばレタスが嫌いな大人がいる。別段特殊な匂いがするわけでもなく、食感も変でもなく、味だって特徴的ではない。でも何故か嫌い。それはもしかしたら、幼少期に無理矢理食べさせられたことがあったから、嫌いになってしまったのかもしれない。

次に前意識。先の図では前意識と唯識における意識(第六識)を同じ位置に書いたが、少し異なる。唯識における第六識は前意識と顕在意識に跨るという方が正しいだろう。普段は無意識だが注意を向ければ意識に上ってくる部分。無意識の部分で自分の意見を言えない例えを書いたが、これを自覚している場合は前意識となる。意見を言うべき場面が通り過ぎてから、あのとき言うべきだったな、と反省する。これが前意識だ。

そして第六識としてのここの部分は、末那識を拠り所にして成り立っていると書いた。前五識というのが感覚器官からの感覚を受け止める部分であるので、第六識というのは感覚器官からの信号以外での思考を指す。感覚以外、というのは簡単にいえば感情のことだ。感情は感覚から思い起こされるものではないのか、と思われるかもしれないが、そのことについての解説は後述する。

(中略)

意識と脳

我々の意識とやら(無意識も含め)は、主に脳から生じているとされている。かつては脳はもっと単純なものと考えられていた。入力と出力という単純なものだ。しかし脳科学が進むうちに、脳の構造はそんな単純なものではなく、フィードバック作用もあることがわかった。

けれど、私達の意識する行動は本当に無意識から生じたものなのか。

こんな実験がある。カリフォルニア大学で行われた実験だある指定の時間になったら指を動かす。ただそれだけの実験だ。①動かそうと思った時刻、②指が動いた時刻、③脳波測定をし脳で信号が送られた時刻を測定する。普通に考えて、①→③→②だと思うだろう。しかし実際は、③→①→②だった。意識上に思考が走る前に、脳は既に動いている。

では意識とは何なのか。意識が生じる過程については、未だ明らかになっていない。私たちは「自分」というものがあって、肉体は「自分の所有物」、自分で考え、自分の意思を持っている、そう感じている人が殆どだろう。だが意識より先に脳が動いているというのなら、意識は自分ではないのだろうか。いや、脳も意識も自分のもののはずだ。先に脳が動いていたのは無意識の領域のせい、かもしれない。

例えるなら顕在意識はパイロットで、肉体はほぼオート化されたロボットなのだ。ガンダムやバルキリーだって腕を動かす時足を動かす時なんてレバーやボタン操作だし、エヴァンゲリオンや魔神に至ってはほぼ思考するだけである。イェーガーの方が人体に近いだろうか。

実際、意識が〝ある〟ときの脳はどうなっているのか。電気信号と科学信号で脳は多くの情報をやり取りしている。ニューロンというのを生物科目で習ったはずだ。約一千億個のニューロンが、頭蓋骨の中に詰まっている。だが、ニューロンの多さで意識の有無が決まるわけではない。約一千億個のうち約八百億個は小脳に詰まっている。小脳が意識の中枢、ではない。むしろ小脳はなくとも、意識は生じることがわかっている。小脳を侵す癌というのが何種類かあり、その際小脳を摘出する手術を行う。小脳丸ごと取り除くのだ。約八百億個のニューロンが丸々失われる。当然患者は後遺症が残るが、しかし意識は失われないのだ。つまり残った脳の部位、約二百億個のニューロンが、意識を支えていることになる*。

生命とは

人間の体は水35L、炭素20㎏、アンモニア4L、石灰1.5㎏、リン800g、塩分250g、硝石100g、硫黄80g、フッ素7.5g、鉄5g、ケイ素3g、その他少量の15の元素、及びその個人の「遺伝子の情報」によって構成されている――とは、『鋼の錬金術師』での人体錬成のための材料である。しかしこれだけでは人間を錬金術で錬成することはできず、「賢者の石」が無ければ失敗に終わる。

実際これらの材料がそろったからといって人間を造り上げることはできないだろう。残念ながら人間には、宇宙や深海と同じように未知の部分が多すぎる。

では人間は何からできているのか。

分解していけば人間は細胞の塊だ。そして細胞は水分やたんぱく質などで形成されている。では細胞でつくられたものが生命体、いわゆる生物と定義できるかどうか。細胞が生物ならば単細胞生物は当然生物でもおかしくはない。しかし、精子や卵子までもが生物ということになってしまう。『はたらく細胞』のように、人間の体の中にはたくさんの”生物”が蠢いていることになるのである。『はたらく細胞』は体内の赤血球や白血球などの自動的に自分の使命に則って動くだけの細胞を擬人化している漫画だ。だからといって赤血球など全てが生物、生命体であるといえるだろうか。

(中略)

生命とエントロピー

エントロピー、という言葉を聞いたことあるだろうか。魔法少女まどか☆マギカでインキュベーターが言っていたアレである。この言葉は熱力学や統計力学において実際に使われている言葉だ。キュゥべぇは宇宙のエントロピーは減少していると言っていたが、エントロピー増大則という法則が成り立っており。基本的にエントロピーは増大していく、らしい。

エントロピーとは、「無秩序さの度合い」簡単に言って「粒子の散らばり具合」だそうだ。生憎高校では物理学を取っていなかったため詳細に述べることは難しい。粒子が移動するということはエネルギーが生じるということだ。〝マックスウェルの悪魔*〟はこのエントロピー増大則についてのパラドックスで、エントロピーの増大後に状態を自動的に元に戻すことができたとしたら熱力学第二法則と矛盾し、永久機関を作ることが可能、というものだ。だがこのパラドックスは一九八三年にIBMに勤める科学者によって倒されている*。

エントロピーはよくコーヒーとミルクに例えらえる。コーヒーにミルクを入れてかき混ぜると、コーヒー分子の中に牛乳分子が散らばる。つまりコーヒーを混ぜることによってエントロピーが高まる。

基本的に世界にあるものというのは時間経過によりエントロピーが増大する。建物は手入れされなければ朽ちていく。朽ちる、ということはボロボロになっていく、どんどん粒子化していく、と考えられる。小さくなれば当然散らばっていく。つまりエントロピーは増える。台風などの気象もエントロピーの法則に基づいている。台風は熱帯や亜熱帯で蒸発した水分が雲となり、風に流されるうち大きな塊になり、そして強い風と大雨を降らせやがて消滅する。水分が蒸発するのはエネルギーが要る。水という塊だったものが水蒸気となって空中へ散らばっていく。ここでまずエントロピーが増えている。そしてそのエネルギーの塊、台風が強い風と大雨というエネルギーをまき散らす。そうしてエントロピーは増えていく。

しかし生物は、これらの自然物とは違い、エントロピーが増大しない。酸素や栄養を補給し、二酸化炭素や排泄物を生産する。エネルギーは循環し、エントロピーは増大しない。市を迎えたときやっと、エントロピーが増える。

世界の生物以外のものは、成立した以降どんどん構造が崩れ散らばっていく。しかし生物は、長い間その構造を維持し続け、死んだときにやっと、自然の法則に従う。生きている個体は、エントロピーが増大しない。これは自然の法則に反している。シュレディンガーはこの状態を「生物は負のエネルギーを食べて生きている」と言った。生き物は外からエネルギー(栄養)を得ることによって、自身のエントロピーが増えないようにしているのだ。

宇宙とは

人間は細胞の塊であると述べたが、更に分解することができる。細胞も原子から成っている。原子は電子核とその周りを回っている電子から成り、原子核は中性子と陽子から成り、と、ここまでは学校の理科で習った範囲だろう。ではそれ以上に分解できないのかというと、量子論が登場した今更に〝クォーク〟というのが現在分解できる最小単位とされている。電子やクォークなどそれ以上分解できないと考えられている粒をまとめて〝素粒子〟という。

人間は細胞からできている――つまり、人間も、他の生物も、また無機物も、全て素粒子の塊なのである。素粒子は地球独特のものではなく、宇宙全体のものと考えられている。ではその素粒子は一体どこからやってきたのか。

それを考えるには宇宙の誕生まで遡って考えなければならない。宇宙は今から約一三八億年前に誕生した、とされている。地球の誕生は約四八億年前、地球に生命が誕生したのは大体四十億年前と、地球ができてわりとすぐ生命は誕生している。億かかっているのだからすぐではないだろう、と思うかもしれないが、地球ができるまで九十億年かかっている。地球という生命が誕生しやすい環境が整っていたにしても、現在に至るまでの生命の進み方は加速度的だ。人間――ホモ・サピエンスが出現したのは紀元前四万八千年、つまり今から約五万年前、そこから四大文明の出現まで四万三千年かかり、キリスト誕生まで三千年、ニュートン力学が発表されたのが十五世紀、つまりキリスト誕生から千六百年後、そして相対性理論と量子論の誕生が二十世紀……本当に最近になって、いろんなものが科学によって解明された。そして科学によって生み出された。そう考えると、まるで地球が、あるいは宇宙全体が生き急いでいるように感じる。

自分とは

自分とは何か。自分とは誰か。デカルトは言った。「我思う、故に我あり」これには続きがあるのだがとりあえず置いておいて。

私のプロフィールを書こう。面倒臭がりで大雑把。飽き性なわりに気になったことは気が済むまで調べる気質。うん。今思いつくのはこれだけだった。思ったより少なかったがまあいいや。とりあえずパッと思いつく自分のステータスはこれだ。あとオタク。数年前の私ならここに「不真面目」が入っていた。だがこのステータスはわりと最近消えた。何故か。私は何故だかずーっと小さな頃から自分は不真面目だと思ってきたのだが、大人になってから偏頭痛でかかった頭痛外来に「真面目なんですね」と言われ、鬱になって行った精神科でも「真面目だね」と言われ、そして幼稚園からの幼馴染二人に試しに私の性格ってどんなん?と尋ねたところ、「織は真面目だよ」と言われた。私はずーっと自分を不真面目だと思っていたのに、初めて会った人間だけでなく幼稚園からというほぼ一生の付き合いをしている相手にまで真面目だと言われたのである。流石に疑念を持った。そしてよくよく考えた。何故私は自分の事を不真面目だと思っていたのか。私には妹がいる。今でこそ似たり寄ったりの姉妹となっているが、昔は妹は滅茶苦茶しっかり者で、私とは正反対だった。当然家族は妹を褒め、妹と私を比較し私を乏した。おそらく私が自分自身を不真面目だと思い込んだのはこれが原因である。だから私は生きていく上でずっと自分は不真面目だと思って生きてきたし、その事を改めて確認することもなくそう信じていた。だが、実際は違った評価を受けた。私は、私のステータスを改めた。

さて、私は人生の半分以上、私は自分を「面倒臭がり」「大雑把」「飽き性」「気になった事は調べる」「オタク」「不真面目」として生きてきた。これらが私を構成する主な要素で、これらが揃っていたのが私という〝自分〟だった。だが私は私の構成要素のうち一つを外した。果たしてこれは〝自分〟か? 今まで生きてきた自分と同じ自分といえるのか? 変わった自分は、昔の自分と同じものか? 同じ人間といえるのか?

アイデンティティとかレゾンデートルとか自分の意味や存在価値を指す単語はあるが、果たしてその単語に見合うだけの自己紹介が自分にできるのか。少なくとも私は無理だ。

数多の人格から構成される自分

占い師になって新しい友人ができた。解離性同一性障害を患っていた友人だ。解離性同一性障害――わかりやすく言って多重人格のことだ。そこで気になった。たくさんの人格を抱える人が、この世には存在する。その人にとって〝自分〟とは、何なのか。

偶然なのだが、購入した脳科学関連の本に解離性同一性障害の人の脳が載っていた。脳には約一千億個のニューロンがある。それらがどう繋がり信号がどう走るかが人によって異なる。人格を数人同じ肉体に宿す人の脳は、人格によってその信号の走り方が異なるらしい。同じスタート地点から同じゴール地点を目指すのだが、各人格で選ぶルートが異なるのだ。だから人格ごとに一人称や喋り方が異なったり、記憶が異なったり、筆跡が異なったり、他に仕草やクセが異なったりする。解離性同一性障害は人格の統合が治療とされるが、無理に統合する必要はなく、人格同士互いにコミュニケーションを取るように促し人格同士の繋がりを強めることも治療とされているようだ。

実際同じ肉体であり同じ脳を使っている以上、記憶などは共通しているはずなのだが、記憶を共有している場合と記憶を共有していない場合がある。おそらくクオリアが異なるのだろう。〝クオリア〟とは、日本語で〝感覚質〟と訳される「ものの感じ方」のことだ。哲学だけでなく科学の分野でも議論されている。

(中略)

〝自分〟というのはあやふやなものだ。自分自身でさえ把握していない。自分が自分である限り、自分と他人の違いははっきりとはわからない。そもそも、自分でさえわからない。自分の中にいくつも人格を抱える人を多重人格、解離性同一性障害という。だが身体的な障害でなく精神的な障害は、日常生活社会活動を行う上で大きく支障がでなければ、つまり生きる上で〝障害〟にならなければ〝障害〟認定されない。発達障害もそうだし、鬱も緩解すれば問題ないが長引いて通常生活が遅れなければ障害者手帳が取得できる。何が言いたいのかというと、障害とまではいかなくとも、多少の解離は普通の人でも起こり得るし、人格まではいかなくとも〝仮面〟は持っているだろう、という話だ。

仮面――ペルソナ。当然アトラスのゲームではなく心理学用語のこと。personaはラテン語で、そこからできたのが英語のpersonだ。つまりペルソナは〝人格〟のこと。仮面とも訳されるのは、元来古典劇において役者が用いた仮面をそう呼んでいたため。人は与えられた役割を演じる。一人でいるときの自分、母に甘えているときの自分、父に怒られているときの自分、祖母に甘やかされているときの自分、学校の授業を受けているときの自分、友達と話しているときの自分、そこまで親しくない人と話しているときの自分、仕事をしているときの自分、行きたくない飲み会で騒いでいる自分、ツイッターで呟いている自分……。ツイッターや友達に吐く悪口も仕事の場では我慢して飲み込む。普段ロクに微笑まないのに接客のときは微笑む。〝ひとり〟の人間だが、異なる行動言動をする。どれも〝自分〟なのに。でも全部〝自分〟だ。必要に応じて場面に応じてペルソナを使い分け演じ分けそうして生きるのが、人間だ。

以上サンプルでした。

「肝心の魂についてあまり書いてないじゃないか!」と聞こえそうですがこれからです。これから書きます。

一応1000円予定にしてますがどの程度のボリュームになるか私にもわかりません。昨年同人誌を初めて発行したのですが自分の文字数の読めなさに四苦八苦しました。今回もそうです。読めません。意外と今の時点でページ数食ってます。同人誌1000円のボリュームは確実に行きますが果たして予算内に収められるのか!不明です。

追記:10月から体調を崩しまくり薄い本になってしまいました……申し訳ない……いつか完全版を出すぞ

現在BOOTHにて事前予約受付中です。一応電子書籍での販売も予定しておりますが初めてなのでできるかわかりません。紙の本の方が確実です。

どうぞよろしくお願いいたします。

サポートは新たな知識を得るための本代として使わせて頂きます。"こんな記事が読みたい"というリクエストありましたらツイッターまで!!