(16)『どろろ』【おすすめアニメ感想】

アニメ作品『どろろ』について感想を記したいと思います。ここで『どろろ』とは、近年公開のリメイク版ではなく、1969年公開版(手塚プロ製作)のものです。

どろろ

(アニメ第14話から『どろろと百鬼丸』に改題される)

1969) 原作:手塚治虫、総監督:杉井ギサブロー、音楽:冨田勲、アニメーション制作:虫プロダクション、(声)どろろ:松島みのり、百鬼丸:野沢那智、百鬼丸の母:北浜晴子、醍醐景光:納谷悟朗

(参考引用元)※1

手塚治虫:どろろ公式サイト

https://tezukaosamu.net/jp/anime/37.html

プレビュー

戦国の世、辺境の地侍である醍醐景光は48体の魔人像(死霊)に自身の出世を約束する代わりに自らの子を贄として捧げる。かくして契約通り、身体の48か所を奪われた子が産まれ、川に流され捨てられる。

しかし、その子は地元の医師に拾われ、百鬼丸と名付けられ育てられる。やがて百鬼丸は身体に様々な武具を仕込まれた義足や義手を備えた青年の侍となり、死霊から自身の身体を取り返すための戦いに旅立つ。

本作の概要

手塚治虫(著)による同名コミックが原作、日本の時代劇設定のファンタジー作品です。

ただ、原作者が深くかかわる虫プロダクションでアニメーションが製作されていますので、手塚治虫によるオリジナル・アニメ作品の面もあるように思います。

残念なことに、原作の『どろろ』(単行本全4巻)は未完です。

一方、アニメ作品の『どろろ』は完結しています。

『どろろ』驚いたこと2点

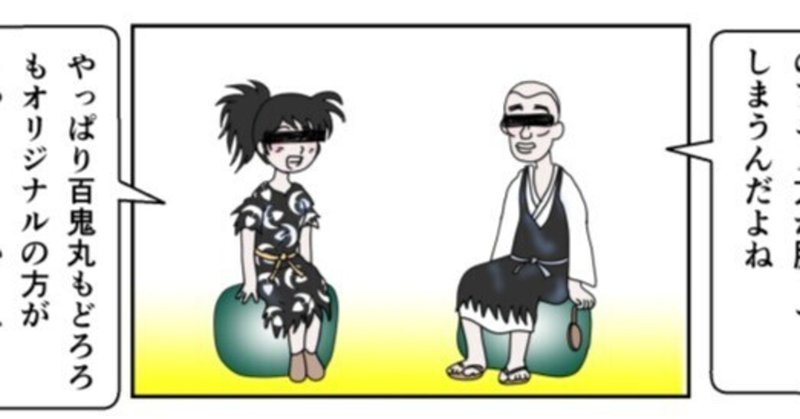

一つはアニメ作品の百鬼丸のキャラクターは、原作のものよりも、劇画調に寄せてあり、重厚感がある点です。この改良はアニメ作品の質の向上に寄与しているように思いました。

もう一つは、前述のとおり本作アニメの『どろろ』は完結していたことです。

わたしは先に原作漫画の『どろろ』を知っていたのですが、こんな素晴らしい作品が未完であることを残念に思っていたのですが、

しかし、アニメ作品の作品では、まさに手塚治虫本人の手によって、本当は掲載される可能性のあった完結話が用意されていたのです。

『どろろ』は完成作品であった事実に驚いたうえ、嬉しかったのです。

アニメ『どろろ』の映像と音楽

もう一つ、本作で驚いたことは、冨田勲が音楽を担当していたことです。

このBGMはまるで映画のような重厚感や豊かさがあり、作品の質や楽しさを上げているように思いました。

また、本作の白黒の動画はやはり当時の時代劇(たとえば黒沢明)の映画のような趣があり(画面自体もそのような雰囲気があり)、とても素晴らしいです。

わたしの個人的な考えですが、黒沢 明の作品や、『鯨神』(1962)のような当時の特撮映画の影響を受けていたのではと、勝手に推測しています。

本作の面白さ

わたしの思う本作の面白さは次の3つと思いました。

(1)百鬼丸な関する初期設定

(2)原作者の科学的な視点

(3)ドラマ性の面白さ

(1)百鬼丸に関する初期設定の面白さ

本作はいわゆる妖怪退治ものですが、上記プレビューで示すように、百鬼丸のキャラクターに関する初期設定がとても秀逸であり魅力的です。

百鬼丸は自分の身体を奪った魔性を自分自身で打ち倒すことによって、自身の失われた身体を取り戻すとする神話性が魅力的であり、

「自分で自身を救う」とする「自助」の設定に心打たれるものがあるのだと思います。

この点で他の類似した単なる勧善懲悪的なヒーローものと明らかに異なるものと思いました。

なお、「ばんもん」のエピソードを視たとき、三浦建太郎(著)の『ベルセルク』における一場面にそっくりで、両作の設定はよく似ているところが面白いと思いました。

『ベルセルク』については何とも言えないのですが、『どろろ』がその後の多くの創作物に影響を与えているような気がします。

近年『どろろ』はアニメ作品、実写映画、コミックによりリメイクされているのですが、本作が忘れがたい作品になっていることを示されているように感じます。

(2)原作者の科学的な視点

手塚治虫の作品に共通する特徴に「科学的な視点」があるような気がします。この特徴も本作が他の類似した作品と一線を画す要因になっている気がします。

わたしは手塚治虫の出自が美大や漫画の専門学校などの芸術系の道ではなく、医学部であったことも一要因になっている気がします。

『どろろ』では、たとえば百鬼丸が失った身体を補い、それ以上に様々な武器を義手や義足を獲得する設定では、それを成しえる者が魔術師や超能力者ではなく、医者であり、また、魔法や呪文など漠然とした力ではなく、医術とゆう科学的な技術によって形成されている点が本当に面白いです。

また、本作は当時人気があった『ゲゲゲの鬼太郎』とよく比較され、同じ妖怪(お化け)と戦う話であるのですが、鬼太郎では妖怪はそれぞれ個々の存在としてあるものに対し、『どろろ』において死霊とは不定形で霊的なものであり、妖怪の姿の違いは、死霊が宿る器の違いに過ぎないとゆう発想はどこか自然界に対する理化学的な視点も含まれているような気がするのです。

たとえば不動明王の妖怪「白面不動」の面相が変化する理由は、岩に付着した苔が妖怪の本体でありその苔によって顔が変化する要因であるとゆう発想も、どこかSFっぽい視点が生かされているように思えます。

(3)人間ドラマの面白さ

これも手塚治虫の作品に共通する一方で、特に最近の他の類似アニメ作品にみられない特徴であると思うのですが、「どろろ」(特にマンガ作品の方)は人間(登場人物)の心情や行動・思想に主眼を置いたドラマによるストーリーで主軸であるようにみえます。

たとえば、第1話において百鬼丸は法師(本作におけるメンター役)に対し、早々に弱音を吐くシーンがあります。主人公のこうした弱い部分をダイレクトに表現することも、他のアニメにあまり見られないような気がします。

本作は妖怪(死霊)との闘いがストーリーの主体になっているのですが、妖怪との闘いの周辺にある登場人物たち(=人間)(たとえば「どろろ」の過去)のドラマが、妖怪と百鬼丸との戦いよりも前面にでているように見えます。

アニメ『どろろ』の残念な点

アニメ『どろろ』の楽しさや面白さは前述の通りですが、

一方、アニメ『どろろ』が原作コミックに負けている点も感じました。

ひとつは人間ドラマの要素が低下した点で、特に14話以降は1話完結の単なる妖怪退治ものになってしまっている点です。

完全に子供向けのヒーロー戦記、怪獣退治ものに寄せてしまっている間がありました。

もう一つは、絵です。画面構成や絵のクオリティはアニメよりも圧倒的にマンガの方が高いです。マンガの方が映画的ともいえます。

たとえば、法師が背負った琵琶の仕込み刀で、居合抜きのような技で飛んでいる蜂を斬るシーンなど、明かに原作の方がきめ細かい演出や秀逸な画面構成であり、この傾向は、アニメ全体を通してみられます。

改めてマンガ版『どろろ』が未完であることが残念に思うところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?