【私の感傷的百物語】第三十二話 蜘蛛の巣天井

我が実家の隣は、車一台がやっと通れる程度の下り坂になっています。この道に沿って何軒か家が並んでいるのですが、生垣が続いている場所もあります。また、その内の一部は人の背丈より成長した木々で、その後ろから、庭木が通行人の頭上を覆うようなカタチに伸びています。

子供の頃この場所を通る際、僕は嫌な思いがしたものでした。というのも、(まるでちょっとした林の中を抜けているような感覚がする)道沿いの垣根に、何だかよく分からない虫の繭などがついているのが目に入ってしまうからです。普通、生垣と聞けば風情があると感じることが多いのでしょうが、この時の僕は、「この分厚い植物の壁の中に、はたしてどれくらいの虫が潜んでいるのだろう」と想像して、背筋が寒くなったのでした。

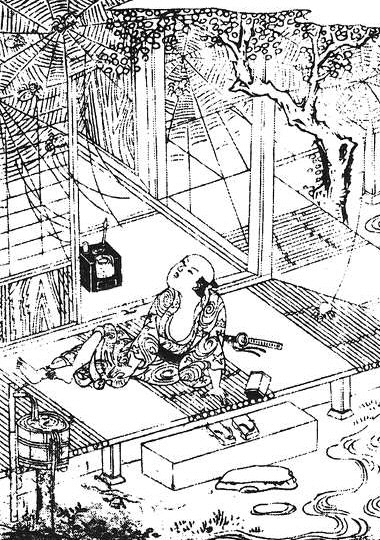

そして何よりも、夏から秋にかけて現れる大量の蜘蛛の巣が、気味悪くて仕方ありませんでした。餌を求めるジョロウグモたちが、庭木や垣根に蜘蛛糸で巣を張るのですが、それは、どうやってこしらえたのかと考えてしまうほど巧みな巣作りでした。蜘蛛糸は日に日に増えてゆき、電線やコンクリートのブロック塀なども巻き込んで、気がつくと、頭上が蜘蛛糸だらけの「蜘蛛の巣天井」となっているのです。

蜘蛛の巣天井の下を歩くと、今にも上から蜘蛛が落ちてきそうな気がして、息が詰まる気持ちでした。夕方にこの道を通る時、チラリと上を見れば、日の暮れかけた空に真っ黒な蜘蛛のシルエットがいくつも浮かんでいて、僕は思わず目を伏せたのでした。あの時、一瞬見た蜘蛛のシルエットは、通常の大きさよりもずっと大きく見えたのです。

こうした事情で、僕は家の隣の道が嫌いでした。しかしある日、東京から来た従兄がこの道を通り、「土の匂いがする」と言って喜んでいたという話を叔母から聞かされ、自分の心境に変化が起こりました。これまで自分がまったく知ることのなかった感覚を教わったような気がして、妙に新鮮な心持ちになったのです。この時の記憶は、今でも強く覚えています。あらためてこの道で深呼吸してみると、なるほど、木と土のほのかに湿った香りが、坂道を進んでいる間、ずっと漂っています。都会ではこうした匂いが珍しいのかな、と考えてみると、不思議とこの道が価値ある土地であるかのような気分になり、それ以来、蜘蛛の巣天井の下を歩くことも、さほど苦にはならなくなりました。

最近は暖かい季節になっても、なぜかこの道にさほど蜘蛛の巣が現れません。そのため僕は安心したような、寂しいような、複雑な気持ちに襲われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?