外国語習得のメカニズムと効率的な方法①【第二言語習得研究】

1月の読書レポートです。

1月は「言語学習の方法」特に「第二言語習得研究」をテーマにいくつか本を読んだので、理解したことを自分なりにまとめて共有したいと思います。

いま外国語を頑張っている人や少しでも興味がある人のお役に立てればうれしいです。(もし専門家の方から何かツッコミがありましたらそれもまたうれしいです)

外国語を使って不自由なく円滑にコミュニケーションを取れるようになりたい人向けです。ノリでいける!という人には堅苦しくて退屈かもしれません。

ものすごく長くなってしまったので、「外国語習得のメカニズム」と「外国語習得の効率的な方法」とに分けています。

こちらは「メカニズム」編です。(「効果的な方法」編はこちら)

第二言語習得研究とは?

第二言語習得研究は以下のように定義されています。

第二言語習得研究とは、人がどのように第二言語を身につけていくのか、そのメカニズムとプロセスを科学的に解き明かしていく学問

ー田浦秀幸『科学的トレーニングで英語力は伸ばせる!』(マイナビ出版、2018年)

母語を習得するメカニズムと第二言語、第三言語(それ以降…)を習得するメカニズムは異なる点があると考えられていて、後者について解明していく学問だそうです。

以下、母語以外の言語をまとめて第二言語として紹介していきます。

なぜ第二言語習得研究が重要なのか

第二言語習得のメカニズムが分かると、自分がどのプロセスでつまづいているのか、課題を把握することができます。

例えば、一口に「リスニング力が課題だ」と言っても本当の課題は様々です。

聞いても理解できないし、同じスクリプトを読んでも理解できない

→文法・語彙が課題

聞いても理解できないけど読めば理解できる

→音声の知覚が課題

聞いて理解できるけど時間がかかる、内容を覚えていない

→音声知覚・内容理解の自動化が課題

自分の課題が分かると、課題に応じた適切なトレーニングをすることができます。

外国語習得のメカニズム

外国語習得のだいたいのメカニズムは解明してきているようです。

様々な本やWebページを見漁って理解したことをまとめてみました。

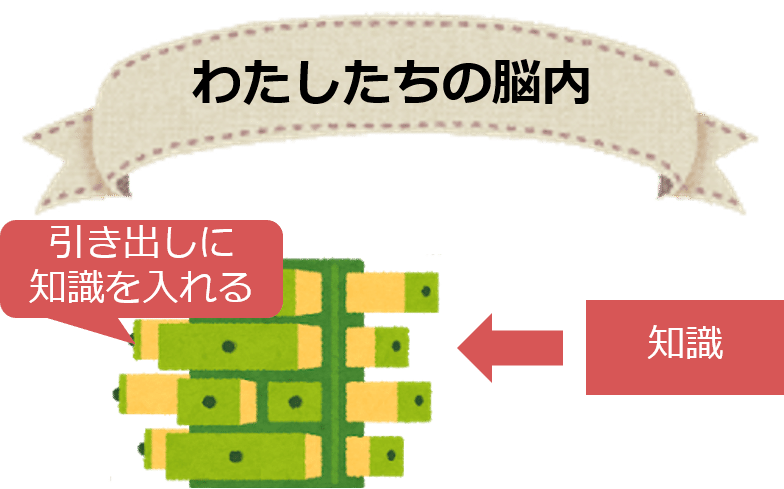

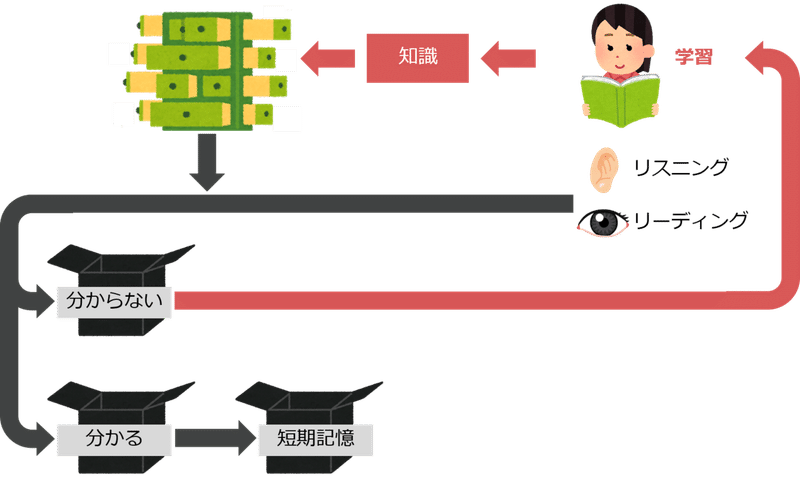

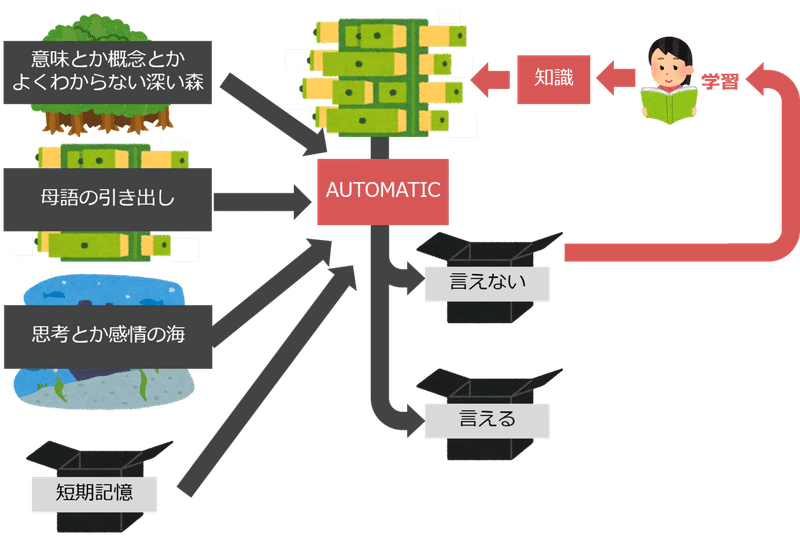

外国語を(特に大人が)習得しようとするときのイメージとして、まずは脳内に引き出しがあるのを想像してください。

その中に、外国語に関する様々な知識が蓄えられていきます。

この知識には、文法、単語、音声はもちろん、文化なども含まれます。

例えば、日本では褒められたら謙遜する人が多くて、英語圏では感謝する人が多いと言われますよね。こうした言語を運用する上での文化も知識として学習可能です。

この引き出しがない、あるいは中にあまり入っていない状態で外国語をインプット(聞く、読む)しても効率が悪いですし、アウトプット(話す、書く)なんかきっと無理ですよね。

引き出しの中身が不足した状態でインプット/アウトプットをしようとすると、母語の力に依存してしまいます。外国の歌が日本語に聞こえてしまう「空耳」や、語順ハチャメチャでブロークンな外国語を話してしまうのがその例かなと思います。

ちなみに余談ですが、認知力が高くなる前の子供であればこの引き出しが空っぽでもすべてインプットから言語を習得していくことがよくありますよね。帰国子女とか。ペラペラですよね。

ただ、習得のスピードで言えば最初に基本的なルールや知識を学習できる認知力の高い大人のほうが早いそうです。

何が言いたいかというと、大人なのにその高い認知力を活かさずに「ネイティブの子供のように語学力を伸ばすぞ」という戦略はもったいないということです。

そしてある程度引き出しが詰まってきたら、インプットした情報を処理できるようになります。

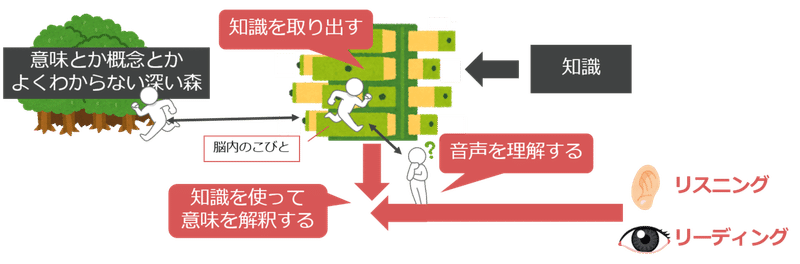

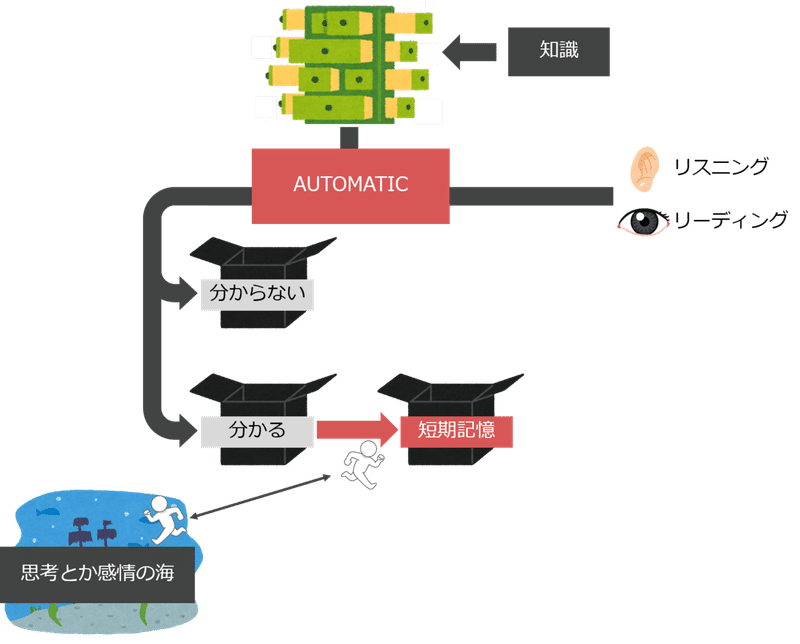

インプットが入ってくると、まず解釈が始まります。

脳内に「こびと」がいて、「音声を理解する」、「知識を取り出す」、「意味を解釈する」を一人で頑張っているイメージです。

ここで、「え?リーディングは音声理解じゃないでしょ?」と疑問に思う鋭い方がいるかもしれないので補足しておきます。

実はリスニングとリーディングは、脳内では同じ処理をして理解されることが分かっています。そのため、リーディングで音声を思い浮かべていなくても同じルートを通って処理されるそうです。わたしも「ほんとかよ」と思ったのですがそういうことらしいです。

取り出した知識とインプットした情報を照らし合わせて、やっと意味を理解することができます。

ここでもこびとは頑張ります。

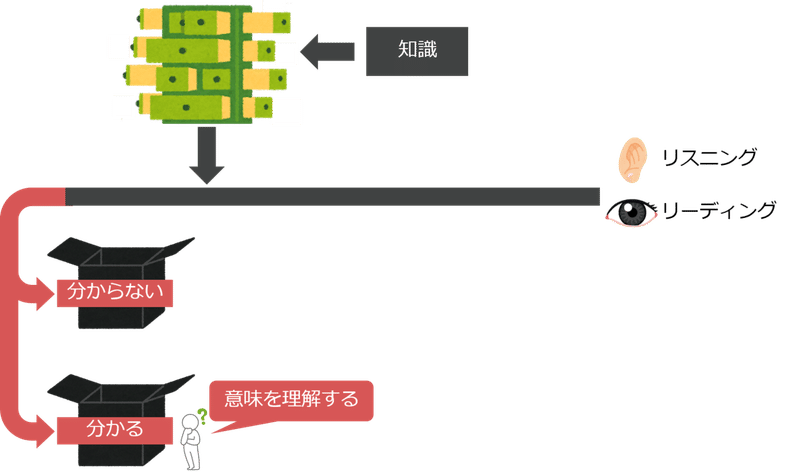

こびとはここまで、情報を取り出してから理解するまで全力疾走してます。そうするとどうなるか?

疲れちゃうんですね。

皆さんも経験があるかもしれません、複数の文章を含む長めの話を読んだり聞いたりしていて、「ふんふん、分かるぞ分かるぞ」と理解はできているはずなのに、最後まで終わったらなぜか「あれ?で、何の話だったっけ?」となってしまう。

実はこれは、こびとが「理解する」という処理まででキャパの限界に来てしまっているということなのです。

どうすればいいかというと、これまでの「音声を理解する」「知識を取り出す」「意味を理解する」をこびとが動き回らなくても良いように「自動化」するのがポイントです。

「自動化」するためには、知識を取り出して理解する一連の流れを繰り返し行うのが有効です。理解を自動化できるようになると、インプットした内容を「短期記憶」として脳内に保管できるようになります。

そうすると、こびとはこれまで「理解する」ことでいっぱいいっぱいだったのが「考える」という仕事に力を割けるようになります。

また、「分からない」ということに気付くことも外国語習得の上では大変重要です。

分からないと気付いた内容は意識的に学習することで知識として引き出しに入れることができます。すでに知識として知っているのに分からなかった、という場合でも「自動化」に役立ちます。

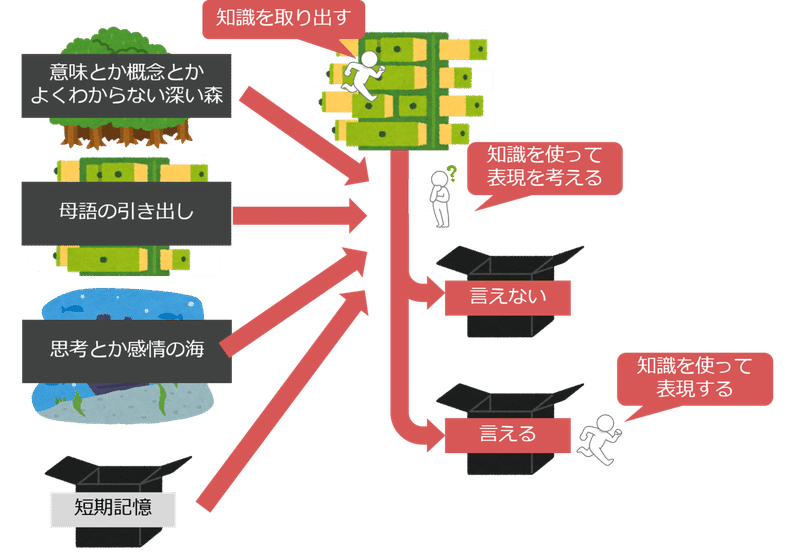

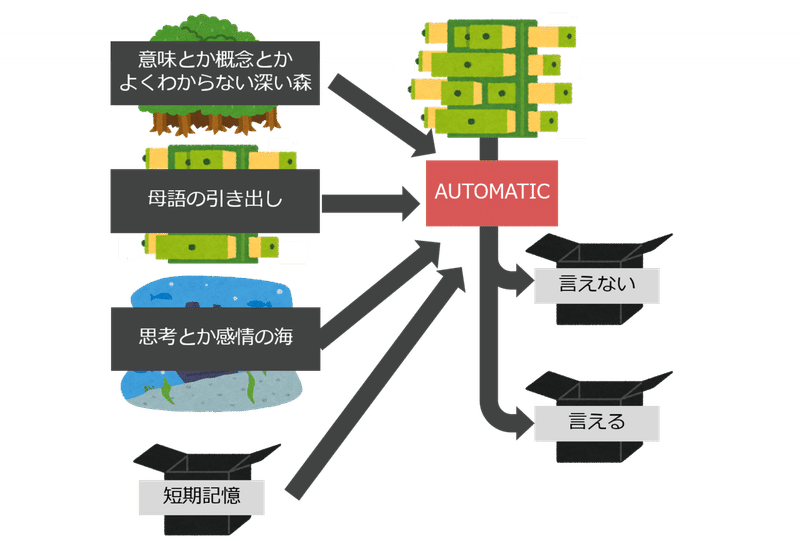

アウトプットは、考えや気持ち、短期記憶として保管されたインプット情報と言語知識をこびとが動き回ってつなげ、表現できる/表現できないを振り分けます。

これもまたとても大変な処理ですよね。そのため、表現する内容に注意を向ければ正確さや素早さが落ちてしまいます。

ここでもインプットの時と同様「自動化」がカギです。

自動化が進むほど、正確に素早く表現できるようになり、さらに状況に応じた言葉の使い分けやより複雑な表現も可能になります。

またここでもインプットの時と同じように「言えない」という気づきが知識につながります。

ただし、アウトプットのスキルを向上させるには注意が必要です。

意外なことに、アウトプットそれ自体は、新しい言語知識の習得には役立たないと言われています。あくまでも言語習得はインプットをしているときに起こるものであり、アウトプットは持っている言語知識の運用を自動化したり、気づきを与えたりするだけだ、ということです。

考えてみればそうですよね、何かを聞いていて新しい単語や言い回しを知る、ということはあっても、話していたら知らない単語を知らない構文で使ってた!とかはあんまり想像できないと思います。

「たくさん話せるようになりたければたくさん話す」は一見正しそうですが、実は「たくさん話せるようになりたければたくさん聞いて少し話す」が効率的ということなのです。

実際、アウトプット中心の学習でもインプット中心の学習でも、アウトプットスキルに差はないことが分かっています。

加えて注意すべき点は、先ほども触れたとおり言語知識が不十分な状態で強制的にアウトプットすると母語の影響を受けすぎてしまうということです。

その状態でコミュニケーションを続けてしまうと、間違いが後から直らない状態になってしまいます。(=化石化)

円滑なコミュニケーションが難しくなるほど崩れた状態で化石化してしまうのは怖いですよね。

そのため、アウトプットはインプットがある程度自動化されストレスなくできるようになってから習得しはじめるのが良いようです。

まとめ

外国語習得のメカニズムについて理解いただけたでしょうか?

分かりにくい部分があったらごめんなさい。精進します。

後半記事の最後に参考文献を載せていますので、もっと詳しく知りたい、よく分からなかったという方はぜひ読んでみてください。

最後に、この記事でお伝えした外国語学習のメカニズムについてまとめます。

・外国語習得の土台は「インプット」

・外国語スキル向上のカギは「自動化」と「気付き」

後半記事では、具体的なトレーニング方法を紹介しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?