明治34年の祖母への姉からの手紙―産後の肥立ち

出産は今でも女性にとっての大仕事で、ついこの間まで「産後の肥立ち」という言葉が現実的だった。乳幼児の多産多死は、明治初年まではどこの家でも見られた普通の出来事だったようだが、祖母の娘時代の頃は、ようやく乳児死亡率が下がったものの、やはり、出産は大変なことだったことが、明治34年の姉まつからの手紙からも知ることができる。また、姉妹で佐々木家に奉公に上がっていたことが分かる。はるは戸籍で三女であり、田中家の姉妹は、出産した姉、まつ、はるであることが知られる。なお、別の手紙では、田中家の姉妹に四女と考えれるかつが記載されている。

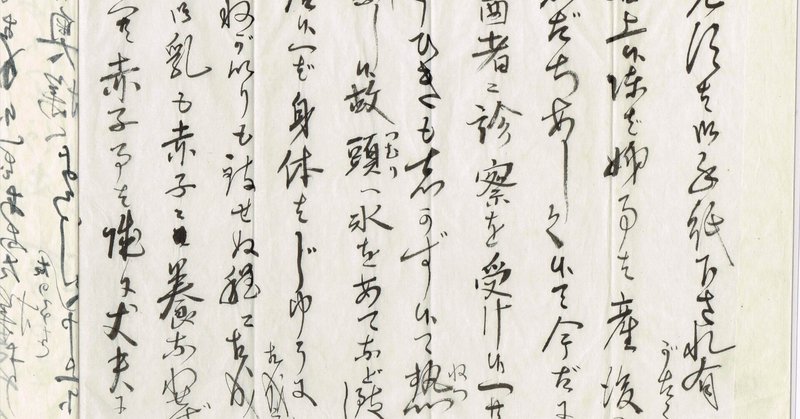

手紙の内容

佐々木家に奉公している祖母田中はるへの姉まつからの手紙である。姉の産後の肥立ちが悪く、医者通いが続いていて、発熱して氷で頭を冷やしていて寝返りもできない。赤子は乳で養えないのでミルクで養育し、丈夫に育っているとあるが、手がかかる。自分は佐々木家に奥様の仰せもあり、12、3日のうちには戻るつもりだが、母一人では看病するのは大変なので、奥様にこのことをお伝えして、自分が着いた時に代わりに実家に帰って来て、看病の手伝いをしてほしいというものである。

仮訳

【宛先】

神田区西小川町一丁目三番地

佐々木様御内にて おはるさんへ

消印34.11.9

【差出】

日本橋 田中まつ

十一月九日

【本文】

先つは御手紙下され有がたく存上候 陳ば姉事は産後のしだちあしく候て今だに医者に診察を受け候へ共 すひきもしかず候て熱発し候故 頭へ氷をあてなど致し居候へば身体はじゆうに相成らず候 ねがいりも致せぬ程に相成候 御乳も赤子に養なわせず候へ共 赤子事は誠に丈夫にて育ち居候 御乳はミルクを養育致し居候へば これも誠に手が掛り候まま ついしまも御座なく存候へば御無暮に相成候へば あなた様より御奥様へよろしく右の事を申上下され度願上候 先は御返事まで かしこ

十一月九日 まつより

晴子の君 おもとに

二伸 私事は十二三日の中には帰り候つもりに御奥様よりの仰せに存候へば其頃には帰り候へばあなたをお借致し度と存候へば何卒右の事をよろしく御奥様へ申上 あなた私の帰り候までに御したくなされ度候 誠に只今の處にては母一人にてはかんびょう致せず候へば何卒御都合致し私事が帰り候へば早速に御出て下され度候

猶々御奥様へよろしく申上下され度いく重にも御願申上候 以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?