ペルソナって意味あるの?

この記事は Goodpatch Design Advent Calendar 2020 18日目の記事です。

こんにちは!Goodpatch UXデザイナーの関根です。

ペルソナは、UXデザインを学び、実践しようとするとまず最初のプロセス・成果物としてカスタマージャーニーマップと共に例として取り上げられることが多いと思います。そのため、この記事を読んでくださっている方々の中には、実際にペルソナを作ったことがある方も多いのではないでしょうか?

しかし、有名で一般的な手法の割には、「うまく扱えず、作っただけで終わってしまった」というパターンも多く見受けられ、「そもそもペルソナなんていらない、無駄。」という声も聞かれます。そういった経緯もあり、この記事を書こうと思いました。

まず、タイトルの問に対する答えとして、私はペルソナは明確に意味があると考えています。ペルソナを作成しうまく活用することでUXデザインをより前進できると思うからです。

しかし同時に、作れば良いという万能のツールではなく決して簡単な手法ではないとも考えています。私自身、クライアントワークの中でUXデザイナーとして働いている中でペルソナ手法を用いることがよくありますが、まだまだ十分に活用できていないなと痛感する日々です。

今回は自身の経験を踏まえて、どうすれば活用されるペルソナを作成できるのか、現在の考えを整理してみたいと思います。

(※あくまで現時点の私個人の所感であり、明確な答えや組織的な考えを表すものではありません。)

0. ペルソナって何?

はじめに認識を揃えるためにペルソナの概要を軽く記します。

ペルソナとは、民族誌学的なインタビューで出会った多くの実ユーザーから集められた振る舞いパターンをもとに作成するユーザーのモデルです。

大量の観察データを個別に扱うことはとても膨大で複雑なため処理ができません。なので、それらをモデル化することで、ユーザー像を捉えやすくします。

この手法は、以下の3点を目的に主にデザインプロセスの初期段階で用いられます。

1. 固有ニーズを把握する

2. プロジェクトチーム内の認識を揃える

3. デザイン工程における判断軸とする

詳しいHowtoや実例は弊社のブログをご参照ください。(宣伝)

ペルソナの認識を揃えたところで、本編の考えの整理に入っていきます。

1. ペルソナを作成するまでの過程が意味の有無を決める

上記にあるように、ペルソナの目的はプロジェクトに関わる人々の中に共通のユーザー像を生み、共感(憑依とも言われます)できるようにすることです。この目的を果たそうとしたときに、完成したペルソナを見せるだけで果たして共感が得られるでしょうか?

私はそうは思わず、ペルソナを作り上げる過程にいかに周囲のメンバーを巻き込めるか、ということこそ深い共感を生みだせるかどうかのポイントであると考えています。

私が今までクライアントワークでペルソナを作り、プロジェクト内で有効的に使われたと感じたときは常に、その手前の調査の段階から巻き込んだときでした。例えばユーザーインタビューを行うときにクライアントにも同席いただき、生の声を聞いてもらう。さらにペルソナを作成するときもワーク形式で共に作る。これらのように、調査段階からメンバーを積極的に巻き込んていった結果できあがるペルソナは、プロジェクト内での納得感が高いだけでなく、そのペルソナから想起されるイメージの湧き方が違います。

「良いペルソナとはどんなペルソナですか?」と先輩デザイナーに聞いたときに、「頭の中で勝手に動き出してしまうようなイメージを持てるのが良いペルソナだよ」と教えてもらったことがあります。

プロジェクトメンバー内に明確なユーザー像ができ、みんなの脳内で同じように動いている。そんな理想状態を目指すためにも、ペルソナを生み出す過程にこそ拘っていきたいと考えています。

2. ペルソナの質を高めることがユーザーモデル全体の質を高める

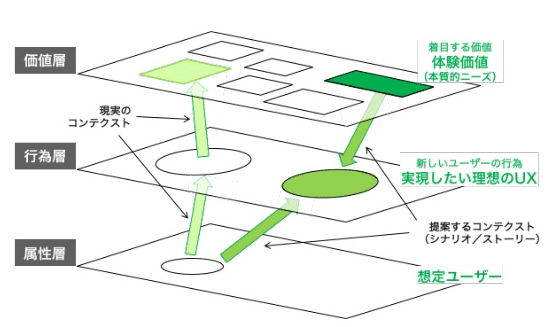

基本的に、UXデザインに必要なユーザーモデルは以下の3階層を作成すると良いとされています。

1. ユーザーの目標を明確にする「属性層」

2. ユーザーの行動をパターン化する「行為層」

3. ユーザーの行動の裏側にある理由や価値を表す「価値層」

これらを揃えることで、想定のユーザーがどんな人で、何のためにどんな行動をするのかを多角的に捉えます。その上で、ユーザーが求める本質的ニーズは何か、そして我々が提案するアイデアがニーズを満たし、新しい行動になりえるものなのかを設計していきます。

参考:UXデザインの理論・プロセス・手法の体系とポイント | 安藤 昌也

前置きが長くなってしまいましたが、ペルソナは以上の3階層の一番根底に位置する属性層を表す成果物です。他の層の成果物であるカスタマージャーニーマップや価値マップを作るときにも、必ず「誰が」がを中心に考えることになります。ペルソナは、この「誰が」を表す主人公がです。主人公がどんな人なのかを明確にイメージできているかどうかが、「こんなとき主人公はどんな行動をするだろうか?」「なんのために主人公はこの行動をするのか?」を想像できるかどうかに直結します。

つまり、上記のような成果物を作成する方法は目的によって異なりますが、どんな方法を用いたとしても主人公であるペルソナがチームに根付いているかどうかで作りやすさや完成度、納得感が大きく変わってきます。もちろんこれらの3階層を線形的に作る必要はなく、各層を行ったり来たりしながらモデルを精緻化していけば良いと思いますが、常に主人公を磨き上げていく意識を持つと、ユーザーモデル全体の質を上げやすいと思います。

3. ペルソナに共感する努力が必要

ペルソナを作成しても、ただ他人として扱うだけでは深い共感を得ることができず意味を失っていきます。深い共感を得てこそ、ペルソナの意味は高まります。そのため、私は、ペルソナが存在する環境に自分も浸かってみることを意識しています。

例えば、料理に関するサービスを考えるとき、自分はとにかく自分が料理をしてきました。また、車に関するサービスを考えるときは、レンタカーやカーシェアを駆使してとにかく車を利用しまくるということをしていました。

この工程も、1で述べたようにチーム全体を巻き込んで行うと良いでしょう。

また、これはペルソナ作成時に限った話ではなく、プロジェクト中常に意識していることでもあります。作成したペルソナを脳内にイメージしながら、近い環境で近い体験をし、「自分はこう思うけどペルソナはどう思うだろうか?」と常に問い続けアップデートしていくことでプロジェクトで効力を発揮しつづけるペルソナとなるのではないかと考えています。

まとめ

以上、自分のペルソナについての所感を書いてみました。

冒頭でも述べたとおり、ペルソナは強力なデザインツールであり、目的に合わせて調査〜作成過程まで考え抜いてこそ輝く手法であると考えています。

ここまで書いて見返すと、ペルソナだけでなくユーザーモデリング全体の話に少しはみ出してしまっているなということに少し反省もありますが、現状の考えを記すことはできたかなと思います。

余談ですが、UXデザイナーの仕事はペルソナやカスタマージャーニーマップをただ作ることではありません。最終的な成果物としてはペルソナ、カスタマージャーニーマップになったとしても、それらを作る過程や作った後の運用も含めて、いかにプロジェクトメンバーみんなの脳内に活発に動き回るユーザー像を生み出せるか。プロジェクト初期においてはこれがUXデザイナーの腕の見せ所になると考えています。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

個人的な考え方の整理でしたが、どこかのどなたかのヒントになれば幸いです。引き続き、UXデザインの知見を深めるべく頑張っていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?