【卒論】現行憲法における国家緊急権的機能に関する一考察──徴兵制を事例にして──

この記事は、私が執筆した卒業論文の一部始終である。

卒業論文執筆後に、より詳述すべきだった課題点についてより詳細に検討を加えている。本記事を参考文献として用いることはできないが、最後に掲げた参考文献リストから、元の文献を辿り学習に勤めることは大歓迎である。

しがない大学生の一考を楽しんでほしい。

第1編 卒業論文本文

はじめに

昨今、憲法改正をめぐる論議が憲法審査会で活発化している(*1)。その中でも、自民党が2018年に発表した4項目のうち「緊急事態条項の創設」を優先的に発議しようとする動きが巻き起こっている(*2)。一連の動きは政権与党に限定されず、国民民主党や日本維新の会でも憲法に関する方向性はすでに一致しており緊密な連携のもと、国民民主党と日本維新の会は共同作成した憲法改正草案をすでに発表している(*3)。

緊急事態条項は、2012年に自民党が策定した憲法改正草案に初めて明記された。その意図として、日本国憲法が米国によってつくられた、いわゆる『押し付け憲法』であるとして、先進国と比較しても緊急事態条項がない憲法は望ましくないというものである(*4)。その一方で、導入に反対する立憲民主党をはじめとした野党は、緊急事態条項が行政府に対して権限を集中させ、人権制限を容認することから強く反対している(*5)。

このように、緊急事態条項に関する是非をめぐっては国論を二分する状態に陥っている。実際、東日本大震災では瓦礫があふれ、その撤去に時間がかかり、枝野官房長官(当時)も特別立法が必要と発言している(*6)。その一方で、日本弁護士連合会の調査では、災害復興にあたって憲法が障壁となったと解答したのは、わずか4%であり、そのような回答をした自治体は財産権の問題があったとするが、現行の土地収用で可能であった、と永井は指摘する(*7)。したがって緊急事態条項を設けなくても対応できた点、さらに設けることによるリスクの大きさから、反対論は実に根深い。そのなかで、新型コロナウイルスの感染拡大は緊急事態条項を推進する役目を担った(*8)。そこで、今後、このような緊急事態に対応するべく憲法学の知見を活かしながら、緊急事態条項と同等の効果を憲法に持たせるため、本論文では(1)国家緊急権について整理し世界における緊急事態条項の現在を明らかにする。また、中山太郎が死去し、中山ルールが限界を迎えている(*9)今、憲法改正論議においては、どこかの政党が作成した原案に基づいて発議されることが想定されることから、最も新しく有力な(2)自民党と2018年条文イメージと国民民主党の条文イメージにおける緊急事態条項について批判的に考察することで、憲法の制定過程からも世界基準の緊急事態条項からもいかに逸脱しているのかを確認する。加えて、(3)新型コロナウイルス感染症に関連してワクチンの副作用における補償の憲法学的問題を捉えた上で、徴兵制に応用できるかを考察する。その際、徴兵制は他の憲法規定からの違憲判断を下せる余地が存在するため、現行憲法下で合憲化できるよう試みる。

なお、「緊急事態条項」の呼称については、憲法学上では「国家緊急権」と呼称するが、本論文では双方の用語を混ぜ合わせて使用する。

第1章 国家緊急権のグローバル・スタンダード

本章では、国家緊急権に関する先行研究を通じて、世界基準の国家緊急権について明らかにし、次章の憲法改正草案に対する批判的考察への枠組みを構築し、前提となる筆者の立場も同時に明らかにする。

国家緊急権とは芦部によれば『戦争・内乱・恐慌・大規模な災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限』(*10)と定義している。したがって、ここでいう国家緊急権とは平時を超えた事態に対応するために一時的に憲法の効力を止めて、権限集中体制のもと解決に勤しむための権限である。高田篤は緊急事態と非常事態を区別し、緊急事態については全統治機構をあげて包括的にかつ強力に行われる」ものとするのに対して、非常事態は「平時の統治機構をもっては対処できない事態」と定義に沿っており(*11)、この定義に沿えば「非常事態」の立場をとっている(*12)。しかし、諸外国の規定を見る限り、ほとんどは「緊急事態」としての意味合いで用いているというべきである。

緊急事態は具体的に何を想定しているのかは多種多様であるため想定しにくい。結果として、行政府の濫用、例えば緊急事態の宣言が正当化されない場合も宣言したり、過度な人権制限、危機回避後も宣言を延長するなどのことが行われたりする(*13)。実際に、ドイツではワイマール憲法第48条によって、大統領が非常事態権限を使用しナチ党による独裁政権が樹立された(*14)。ゆえに国家緊急権の発動に伴って憲法秩序を一時停止する以上、独裁体制を構築するおそれもあり、緊急事態における大きなメリットとリスクがある。

次項では、諸外国はどの程度国家緊急権を認め、規定しているのか明らかにする。

第1節 諸外国における国家緊急権の規定率

本節では、憲法典の規定内容の推移を定量的に捉えた先行研究を紹介し、現在のグローバル・スタンダードを把握する。

次項に示した図1は、1789年以降制定された世界の憲法900典において、緊急事態条項の規定率を時系列で追ったものである(*15)。細かく読み解くと、近年になるにつれて規定率は上昇しており、現在では全ての憲法のうち91%で明記されている。そのうち、現在の人権制限規定率は68%であり、第二次世界大戦以後、緊急事態条項の規定率とそれに伴う人権制限の規定率に対して開きが大きくなっている。これは、憲法典の起草者が人権制限に対して慎重な姿勢をとることが少なくないからだと思われる(*16)。

次に、緊急事態条項に規定されている要件の規定率を「戦争」「内乱」「自然災害」「法律で制定」の4類型から見たものが図2になる。最も多く規定されているのが「戦争」であった。戦争によって国民の生活が脅かされることが一番の理由であろう。また、起草者も想定として真っ先に挙げる事例であることをケネス・盛・マッケルウェインは指摘している。次に多いのが「内乱」である。内乱とは、当該国内部での反政府勢力やクーデターなどによる立憲主義体制の存立危機に瀕した状態であるが、そもそも判断する基準が主観から脱却し得ないこと、さらにはワイマール憲法での失敗や中南米の独裁体制もあって、1900年代初頭には70%の憲法に規定されていたが、現在では48%と減少傾向となっている。自然災害に関しては、むしろ規定率が増加している。第二次世界大戦以前は20%だったが、近年の気候危機問題もあり自然災害件数が増加したことによるものとみられ、現在では47%の憲法に規定されるほど、自然災害を緊急事態の一要件とすることが一般的になりつつある(*18)。

また、その他緊急事態条項における効果の制限があり、「議会の解散延長・解散禁止」の規定については世界の41.5%が規定している一方で、憲法改正禁止や「必要な処置を取れる」文言や「法律と同じ効力を持つ政令」については軒並み10%台である。とりわけ、「法律で定める」と規定しているのは10%も満たない。国家緊急権が立憲主義の例外であるからして、緊急事態に便乗して立憲主義が崩壊したり、独裁体制を建設したりすることは避けられるべきで、その権限の大きさは最小限にとどめておきたい、という起草者の思想と思われる(*19)。

このような定量的な先行研究に基づけば、国家緊急権の規定率は増加している一方で、本来の憲法としての役割が最大限生かされるよう、人権制限の規定率は国家緊急権の規定率を下回り、要件もまた客観的に判断できるよう工夫されている。

上の表は、国家緊急権を発動させるにあたって、緊急事態の承認と宣言の主体を、それぞれ無指定、政府の長、議会の3つに分類したうえで、それぞれの規定率を出したものである。上段は、人権制限がある場合の承認と宣言の組み合わせについてであるが、最も多いのは、承認を議会が行い宣言を政府の長が行う場合が過半数を占めていた。その次に多かったのが、承認は無指定であるが、宣言が政府の長に任されている場合であった。対して、人権制限がない場合で、最も多かった承認と宣言の対象における組み合わせは、承認は無指定で宣言は政府の長が行う場合で55%と過半数であった。次に多かったのは、議会による承認ののち政府の長による宣言の場合であり、36.8%であった(*22)。大変興味深いのは、人権制限の有無に関わらず、基本的に承認なく宣言を政府の長が務める場合と議会が承認し政府の長が宣言する場合の2つのパターンに分類できることである。より細かく見ると、人権制限がある場合には、議会が承認を行い宣言は政府の長が行っている一方で、人権制限がない場合には、二番手と主流ではないが珍しくもない。おそらくだが、人権を制限するという大きなリスクを実施する以上、緊急事態の存在を承認し宣言するに慎重さを極める必要があるため、承認と宣言する主体が異なるようにしている。それに対して、人権制限を設けていない場合は、わざわざ緊急事態の存在を承認して慎重を期す必要がないため、政府の長による宣言のみの場合が多数を占めているのである。

最後に効果に関して見ておきたい。世界の憲法典で最も多く規定されているのが議会任期延長・非解散で41.5%、憲法改正不可が約18%、「必要な処置を取れる」とするのが14%、法律と同じ効力の政令が12%、法律で定めるとしたのが9.5%である。最も多く規定されている議会任期延長・非解散でさえ過半数を下回っており、その他の規定は全く主流とは言えない(*23)。

第2節 諸外国における国家緊急権の分類と人権制限

次に質的に諸外国の規定を確認したい。現在では多くの先行研究があるため、それらを用いて確認する。後半では人権制限について触れ、人権の制限規定のあり方について、若干の考察しておきたい。

国家緊急権は規定内容から2つに分類することが可能である。第一には「厳格規定型」である。想定し得る事態を限定したうえで、その要件や効果について詳細に規定した形がある。例えば、ドイツ基本法やスウェーデン統治法典がその典型である。第二には「一般授権型」がある。フランス憲法やワイマール憲法第48条のように、包括的に規定することで、想定外な事態に対しても応えようというものである(*24)。

また、権力の集中する形式についても分類することができる。「行政型緊急事態条項」は行政権を強化する形式の緊急事態条項で、英米などのマーシャル・ローによる憲法規定のない柔軟な制度や、フランス第五共和制憲法第36条のような合囲状態、大日本帝国憲法第14条がその代表例として挙げられる。また、「立法型緊急事態条項」も存在する。これは立法府が有する立法権を行政府に授権し、行政府が緊急事態に対応する立法を迅速に行う。大日本帝国憲法第8条、第9条のように緊急勅令がその典型である。この2つの類型を混ぜた「混合型緊急事態条項」、すなわち、行政権を強化しながら立法権を議会が行政府に授権するどちらも可能とする規定であり、ワイマール憲法第48条やフランス第五共和制憲法第16条、大日本帝国憲法第31条がこれに該当する(*25)。基本的には諸外国もこの2つの分類を組み合わせた類型になる。前節の先行研究を踏まえ、先の2つの分類における組み合わせを考えると、現在の潮流としては人権制限には消極的で要件や効果もまた制限的であることから、筆者は「厳格規定型の行政型」が一般的であると考える。

次に人権制限について考える。ここでは表記の仕方によってメリット・デメリットを検討し、あるべき姿について私見を述べておく。

世界の多くでは人権制限にについて憲法典に明記している場合もあれば、そうでない場合もある。例えば、エストニアやスロベニア、トルコ、ハンガリーでは制約できない人権について具体的に明記している。それに対して、オランダやスペイン、韓国などでは制約できる人権を明記している。また、起こる緊急事態によって制限できない人権を明記する国もある(*26)。それとは別に、国際社会のレベルでも人権制限ができない枠組みが設定されている。例えば、国連では国際人権規約(自由権規約)において、差別の禁止や拷問の禁止などが規定されており、人権逸脱に当たってはその他の国家への通告を必要としている(*27)。その他、欧州や米州機構、国際人道法などでも人権の逸脱について類型化できるほど共通点は多い(*28)。いわば、この制定の仕方はネガティブリスト・ポジティブリストの長所・短所の問題となる。包括的な緊急事態に対応するのであれば、ネガティブリストが望ましいだろうが、具体的な緊急事態を想定する場合には、ポジティブリストにするのが望ましい。この点、後にも指摘するが、基本的な姿勢は包括的な緊急事態に対応しようというものであるため、ネガティブリストを用いた人権制限にすべきである。これは、我が国が自由権規約に批准しているため、自由権規約を逸脱しないようにするためにもネガティブリストが望ましいからである。

第3節 小括

以上の先行研究を踏まえると、国家緊急権は我が国においては高田論文にいう「非常事態」であるが、諸外国では「緊急事態」を前提としており世界全体の規定率は現在9割を超えていたが、人権制限では約4割にとどまっているため立憲主義の回復に必要な最低限の制限として要件の厳格化をしている。手続きにおいては、人権制限がある場合はより慎重を期すため緊急事態の存在を承認する主体とその宣言が異なっており、逆に制限がない場合には、その慎重さを失くしている。このように世界では細かく規定していることが多く、第2節の分類を用いて「厳格規定型の行政型」が一般的であると指摘した。

人権制限では国によって規定が異なっており、我が国の草案のように包括的な緊急事態を想定するならば、ネガティブリストにするのが望ましい。この知見を踏まえて、次章以降、筆者は、グローバル・スタンダードの発想に合意する形で緊急事態条項について諸外国と同様、高田論文の「緊急事態」を前提に考察する。

第2章 日本国憲法と憲法改正草案の批判

自民党の中山太郎は憲法改正論議において「中山ルール」を設け、活発な議論を作り上げたが、すでに2018年には限界を迎えていた(*29)。さらに、2023年には中山太郎が死去してしまい、ルールを運用する者が存在しなくなった。したがって、今後の緊急事態条項に関する憲法改正論議では、一政党の案を基に草案が作られることが想定される。

そこで本章では、はじめに、日本国憲法における国家緊急権の学説を紹介し、自民党2012年の憲法改正草案における緊急事態条項の批判をいくつかの文献を頼りに紹介する。そして、それらの批判に基づき現在最も有力視される自由民主党の条文イメージ、ならびに国民民主党の緊急事態条項に関する改憲案を批判的に考察する。国民民主党の憲法改正案を批判的に考察するのは、国民民主党の改正案を批判した先行研究がないことに加え、筆者からみると2012年の自民党憲法改正草案をベースにして発表されたもののように見受けられるからである。それらを通じて、「はじめに」での自民党による「諸外国に緊急事態条項があるから、日本も」というグローバル・スタンダードに合わせようとする言説に対する矛盾を指摘し、緊急事態条項を導入することの懸念の方が大きいことも同時に示す。

第1節 日本国憲法における国家緊急権の学説

日本国憲法には現時点で国家緊急権は置かれていない。そのため自民党からは緊急事態条項の導入に躍起となっている。憲法学でも憲法に規定がないことをどのように評価するのかという点で、容認説、否認説、欠缺説の3つの学説に分けることができる(*30)。

容認説では、日本国憲法に明記されていない以上、英米法系の必要性の原理を援用し「不文の法理」と見做すことができるとする立場である(*31)。したがって、憲法改正しなくても緊急事態が発生した場合には、国家緊急権を行使することができる。しかし、その場合、国家の権力を制限する立憲主義の意義が失われることになるため批判される(*32)。それに対して、否認説では憲法制定過程において緊急事態が起こった場合には、GHQが救済することを前提にして制定された憲法であり、歴史的経緯のみならず9条の無軍備平和主義からも、国家緊急権が否定されているというべき(*33)、とする見解であり、憲法学ではこれが最も有力な見解となっている。また、欠缺説では、本来、憲法には国家緊急権が明記されるべきところ、それが存在しない、いわば「法の不備」であるとして、憲法改正を通じて緊急事態条項を導入するべきとする立場である。だが、どれだけ詳細に要件や効果を規定しようとも、その緊急事態そのものが厳密に定義できないために、法的拘束が破られやすいことに何ら変わりはない懸念を持つ(*34)。その点、自民党は欠缺説を支持し、国民民主党は容認説の問題点を踏まえた欠缺説の立場をとっている。

一方で、憲法学では冒頭にも述べたように災害対策基本法や国民保護法など、すでに有事法制が充実しておりわざわざ緊急事態条項を導入することなく、現行憲法で対応することが可能な点からも、緊急事態条項の導入を推進する議論はなく、あっても「技術的な意義」にとどまるとする(*35)。

第2節 自民党草案への批判

自民党は、第二次安倍政権(2012年)に憲法改正草案を発表している。条文については本論文の最後に資料につけているのでそこで参照してほしいが、緊急事態と題した章を独立して明記している点は特筆すべきである。これに対する批判はすでに多くの文献(*36)で論じられており、それらの批判をまとめると次の通りとなる。

まず、第一に要件が実質的に無制限である点である。具体的に事例が列挙されながら、最後に「その他法律で定める緊急事態」となっており、法律に具体的に規定すれば国家緊急権を発動することができてしまうのである。特に、議院内閣制をとっている我が国では、実質的に行政府と立法府が一体化しており、内閣が緊急事態に関する法案を提出すればほとんど民主的統制なく可決されることになるため、行政府の権力制約には繋がらない。第二に、手続についてである。国家緊急権を行使するに必要な手続きは明記されているものの、解除するのに必要な手続は非常に緩い。仮に草案のまま憲法に明記されれば、内閣は危機が去った後も国家緊急権を行使し続けることができてしまう恐れがある。また、閣議決定を義務付けていないために、閣議了解やその報告で足り、より総理大臣一人で様々なことを決められる大統領的首相に近づく。第三に、政令の問題がある。緊急事態条項が仮に機能した場合、内閣は法律と同じ効力で政令を出すことができ、事後に国会に承認を求める。これは財政処分権に関しても同様であるわけだが、国会にとっては政令の承認が事後であるゆえに追認せざるを得ず、民主的統制が機能不全になる。さらに国会による事後承認がなされなかった場合の効力がどうなるのかについても明記されていない。加えて、法律と同様の効力を持つ政令に関する立憲主義を崩壊させないための制限が一切なされていないために、ナチスドイツの全権委任法のような法も制定することが可能なのである。要するに、内閣は事後承認の如何に関わらず、政令や財政処分権の濫用が起こり得るのである。第四に、国家緊急権発動にかかる人権制限が甘すぎるということである。草案に列挙した人権については「尊重する」との文言に留まっており、人権尊重規定は実効性を果たすどころか「訓示規定」となっているのである。包括的な緊急事態を想定しており、さらに厳格な三権分立でない議院内閣制である以上、義務規定にしなければならないのは明らかである。

以上の批判と前章第1節で紹介したケネス・盛・マッケルウェインの研究に鑑みれば、世界の憲法典において、要件で「法律で定める緊急事態」としているのは、9%に過ぎないし、内閣が法律と同等の効力を持つとする規定も、世界の現行憲法典のうち12%にとどまるのである(*37)。加えて、諸外国と比べて人権制限が訓示に留まっており、とても権力を統制できる規定ではない。このように明らかに自民党2012年草案は世界の潮流と逆行しており、世界標準に合わせたい自民党の考えと大きく矛盾する。このような大きな問題を抱え、憲法を無効化するリスクがある以上、日本国憲法に緊急事態を設けるべきではないものと考える。

第3節 自民党2018年条文イメージに対する批判

憲法改正の実現に向けて自民党は2018年に改憲4項目の条文イメージを掲げ、一部改憲を目指すようになる。その項目の一つに緊急事態条項が入っている。条文は以下の通りである。

第73条の2

大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

2 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

第64条の2

大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

2012年の自民党憲法改正草案と比較すると、災害に限定し改善されたように思われるが「その他の異常かつ大規模な災害」が非常に抽象的であるがゆえに、例えば、昨今のコロナウイルス感染症の感染拡大も、平時と比較すると以上であると言えるし全国規模にまで拡大したので災害と言えば災害である。その他人災でも「災害」と主張しておけば異常事態にあっては「災害だ」と決めつけることが可能となり、要件は実質的な“無制限”であると言わざるを得ない。これでは、前節で指摘のあった要件の緩さの問題を解決できていないし、災害名ばかりの要件となっている。しかも諸外国では普通、緊急事態の存在を認める承認と宣言があるがそれが全くない。無規定であるため要件の認定は行政府が実施することになり、非常に危険である。効果については「法律で定めるところにより」が多用されており、法律の制定内容によっては、何ら手続きなく政令を出すことができてしまい、人権制限がないことによって国家の過干渉が起こる可能性が高い。国会承認についても、政令後の事後承認となっていることで民主的統制を図れていない点があることを強調しておかねばならないだろう。国会議員の任期延長を定めた64条の2案も、2012年と比較して3分の2での議決となっている点で改善したと山内敏弘は指摘するのだが(*38)、そもそも、衆議院が解散中には、参議院には緊急集会があるし、仮に参議院が同時半数改選であったとしても、憲法53条で4分の1以上の議員による召集要求があった場合には、内閣はそれに応えねばならないのであるから、国会審議が途絶えることはないと言える。

前章のグローバル・スタンダードと比較すると、要件を規定していないのは論外として、承認と宣言について、政令があることから人権制限があるものとしてみると、わずか5.7%に過ぎない。さらに、効果において国会議員の任期延長・非解散は41.5%であるが、法律と同等の効力を持つ政令は12.2%と非常に低い(*39)。したがって、グローバル・スタンダードからはかけ離れたものが非常に多く、緊急事態条項としての形もなっておらず導入することは許してはならないだろう。

第4節 国民民主党の条文イメージに対する批判

国民民主党は、近年一貫して緊急事態条項の導入を訴えていた。その背景には、『緊急事態条項自体が危ないのではなく、まともな緊急事態条項がない中、曖昧なルールの下での行政府による恣意的な権力行使によって、憲法上の権利が制限されうる状態こそが危ない』(*40)という発想によるものである。したがって、学説に則れば、「容認説」の弱点を踏まえて「欠缺説」の立場をとっていることになる。

あえてこの案を批判的に考察することにしたのは、国民民主党の改正案に関する批判的考察が先行研究にはなかったうえ、筆者の見解ではあるが2012年の自民党の憲法改正草案を基盤にしているように見受けられることから、国民民主党の改正案(*41)を批判的に考察することで、いかにその問題を解決しているのかを確認する。なお、条文案が長大であるゆえ、特に詳細に指摘するべき条項について引用することとし、その上で、国民民主党案の全ての条文を「おわりに」の後に資料として掲載する。

要件における問題点としては感染症対応が含まれていることである。新型コロナウイルス感染症拡大ははじめ感染症法による「指定感染症」で対応しようとしたことが問題であった。指定感染症とは、研究蓄積がされ治療法や予防法が確立された感染症に対して適用できるのであって、新規の感染症に適用できるわけではない。さらに、その時点で新型インフルエンザ等特別措置法という新型感染症に対応する法律がすでにあったわけで、それを用いればいいものを当時の安倍政権が、法改正が必要と言って国会審議・改正したことでさらにタイムロスになったのである(*42)。したがって、コロナ禍は行政の戦略ミスが引き起こしたのであり、もはや要件に組み込むまでもない。

要件でもう一つ指摘しておかねばならないのは、自民党草案と同様「法律の定める緊急事態」が明記されている点であるが、2012年自民党草案と比較して「国会による法律の制定その他通常の統治機構の運用によっては当該緊急事態を収拾することが著しく難しいとき」という要件も追加され厳格化されている。確かに、要件を増やすことによって、第2節における第一の批判を解決しているように思われる。しかし、その後の条文では内閣や国会が機能しない場合を想定しているとはいえ、基本的には機能していることを前提しにしているため、内閣が崩壊している時は、この規定に基づいて緊急事態の宣言などの効果をもたらすことが困難となってしまう。むしろ、行政府の権力統制のために民主的・司法的統制を充実させることに目を向けた結果、行政府が平時の憲法秩序を超える緊急事態が起きた場合のことを何ら考えていない。

手続においては国会の承認を求めている。2012年自民党憲法改正草案では、事後承認を基本としていたのに対し、国民民主党案では、事前承認を基本として国会の承認を待ついとまがない特別の事情の場合は事後承認としている点で違いがある。民主的統制を図れており、これも第2節における批判を乗り越えていると言えるだろう。だが、人権制限など重大な行為をするにも関わらず、議員内閣制のために実質的に行政府と立法府が一体化している我が国において、単純過半数で承認して良いのかは疑問である。それが延長時にも同様であるからこの手続きが形骸化する恐れがある。ブルース・アッカーマンは、承認時は単純過半数で、延長時には段階的に必要な定足数を上げ、国会による承認を困難にさせる手法を提案している(*43)。我が国の場合は、米国と異なり三権分立が厳格でない以上、初めから特別過半数を求めても良いのではないだろうか。国会承認は宣言時の効果においては、不承認の議決があった場合に発生する内閣の効果について明確に定めた点で特に注目に値する。2012年の自民党案、ならびに2018年の条文イメージには記載されていなかった点であり、より詳細に規定していることがうかがえる。

さらに、自民党案と比較して特徴的といえるのが「両院合同委員会」構想である。95条の4として、次の条文案を提唱している。

第95条の4

内閣から第95条の2第2項本文の国会の承認の求めがあった場合又は緊急事態の宣言が発せられた場合において、その緊急事態により国会(衆議院の解散中にあっては、参議院の緊急集会)がその権能を行使することができないときは、両院合同委員会は、その旨を確認する議決をした上で、臨時に国会の権能を行使する。

2 前項の職能の行使は、緊急事態の宣言の解除または国会の議決により終

了する。

3 両院合同委員会において採られた措置は、緊急事態の宣言の解除又は前

項の議決の日から十日以内に、国会の承認がない場合には、その効力を

失う。

これは、条文案の隣に記載されている解説によれば、開会中だがオンライン審議を用いても定足数を満たせず開会できない場合、閉会中で召集のいとまがない場合やそもそも参集ができない場合に限定している。すなわち、この組織は、緊急集会さえ開会が不可能な場合を想定してのことであり、出来得る限りの想定をしていることがわかる。そして、国民民主党は、緊急事態に迅速に対応できるようにすることを目的として、この両院合同委員会を常設機関にすることとしている。緊急事態に迅速に対応するとは言え、頻繁に緊急事態が起こるわけではないため、緊急事態が発生していない間は、どのような活動を行うのか不明である。加えて、衆議院と参議院の議決が異なった際に開かれる両院協議会がすでに日本国憲法において定められている以上、その組織に対して機能を追加すればよい話であり、両院合同委員会を設置する意義は薄い。

国民民主党の改正案では、司法的統制を充実させている。総議員の四分の一以上の申し立てがあった際には、最高裁判所が憲法判断を二十日以内に判決しなければならないとする。また、統治行為論による判決回避を防止するため、高度な政治性を持つ法律等であっても、判断しなければならないとする。一瞥する限りでは、現行憲法に規定される違憲審査権を十分に生かしており問題ないかのように思われるが、状況が緊急事態の宣言するに足りる要件でない場合に、判決を下し国会及び内閣に対し宣言を解除すべき勧告をすることとなっている。だが、「勧告」に留めてしまうのは、判決の効力を活かすことできない恐れがある。すなわち、判決とはいえども、内閣や国会が勧告という「奨励」として解釈した場合、判決で本来無効となるべき宣言が効力を維持し続けるかもしれないということである。さらに、最高裁判所の判事は内閣が任命することから、内閣が判事を交代して自らの主張が通るようにすることが可能であり、この規定を導入するのであれば、同時にこれに関連する法令の改正が必須である(*44)。

緊急政令並びに緊急財政処分に関しては、宣言の効果として発生するものであり、国会における法律の制定または予算の議決を待ついとまがない場合に発動できるものとしている。したがって、国会承認は事後とされている。

人権制限に関しては、13条の幸福追求権ならびに18条の意に反する苦役、19条の思想及び内心の自由、20条の信教の自由について絶対的に禁止する旨を加憲する形となっている。ただし、18条は奴隷的拘束に対して「絶対」という言葉がついているため、意に反する苦役そのものは絶対に禁じないとも読み取れる。19条についても、思想及び内心のうち内心に対してのみ絶対的な保障がされるので、思想の自由は場合によっては制限される恐れがある。21条の表現の自由では、言論の多様性を尊重すると「訓示規定」にとどまり、検閲を絶対的禁止している。これでは、検閲とは呼ばれない検閲があれば可能なことになる。現行憲法の人権規定に加える形で個別に明記している。

その上で、国民民主党案がどれだけグローバル・スタンダードであるかを確認する。感染症に関する定量的考察はないので除外するが、近年減少しつつある内乱や増加しつつある自然災害が含まれている。自然災害は将来的に主流になる可能性があるとはいえ、すでに減少しつつある内乱を含むことが果たしていいのかは疑問である。さらに、法律で定めるとしたのは10%もないわけで、とてもグローバル・スタンダードとは言えない。手続きに関しては、国会による承認ならびに政府の長による宣言が50.8%であり世界の主流と同様の方法を採っている。国民民主党が掲げる効果に、議員の任期延長・憲法改正禁止・法律と同等の効力を持つ政令があるが、任期延長は世界の憲法の41.5%、憲法改正禁止は18.4%、法律と同じ効力を持つ政令は12.2%であり、任期延長も過半数を下回っており世界の潮流に乗っているとは思えないが、政令や憲法改正禁止はどちらも10%台であり、とてもグローバル・スタンダードな憲法規定とは言えないだろう(*45)。

以上の批判的考察を踏まえると、2012年の自民党改正草案における批判をおおよそは免れていると言えよう。しかし、手続における国会承認に必要な定足数や両院合同委員会、司法的統制において、国会や内閣への勧告など、権力を抑制した緊急事態条項の構築には不十分であることが明らかとなった。このまま緊急事態条項を導入することは、行政府の権力統制を実効的に機能させることは困難であり危険である。

第5節 小括

ここまで、2012年の自民党憲法改正草案の批判点を整理したうえで、2018年の自民党条文イメージ、ならびに国民民主党の条文イメージを批判的に考察した。いずれも非常事態ではなく緊急事態を想定し、自民党は学説上「欠缺説」を、国民民主党は「事実説」を取っていた。自民党の条文イメージではいくらかの問題を乗り越えたように見えたが、例えば要件など「災害」を名目にした実質的無制限となっているうえ、承認・宣言いずれの規定も欠けているにも関わらず、立憲主義の根幹を崩しかねない効果が定められ、かつ法律への白紙委任となっていた。その点、国民民主党は、2012年自民党案での批判を真摯に受け止めてその解決を試みたことがわかった。その一方で、要件が「法律に定めるところにより」と委任しているだけでなく、単純過半数による緊急事態の承認、司法的統制において判事を行政府の裁量で交替させることができるなど、依然、行政府に強い権力を授権する恐れのある抜け穴があったこと、効果も世界の憲法典の過半数を下回っておりとても世界の潮流に乗っているとは思えない。したがって、自民党・国民民主党いずれの条文イメージも緊急事態条項を導入するにはふさわしくないと断言してよいだろう。

第3章 損失補償を用いた緊急事態への対応

前章では、現在の緊急事態条項案では到底、導入できないことに加えて、そもそも、現行の憲法典で災害などの現在想定している緊急事態法制に対応できていることから、緊急事態条項の導入は否定されるべきことが分かった。しかし、現実に緊急事態が発生した際に、法整備するいとまがない場合にどのように対応するのかは、やはり問題となるだろう。

2020年には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、ワクチン接種が公費負担で始まった。あくまで努力義務の接種であって義務接種ではない(*46)。とはいえ、予防接種とは、どんなに健康な者でも副反応によって取り返しのつかない障害を持つことになる恐れもあり、ワクチンは「悪魔の籤引き」と呼ばれる。そのため、国は副反応が起きた場合の対応として「予防接種健康被害救済制度」が設けられている。ところが、医師が因果関係ありとしたものでも、国が認めないことも多く、救済制度は機能不全となっており国民が泣き寝入りとなっているのが現状である(*47)。そこで、本章では、徴兵制を国家緊急権の効果の一つとして位置づけ、想定する状況が専守防衛とした場合に、過去の予防接種の事件を踏まえて判例・学説を引き合いに徴兵制が可能であるのかどうかを検討するとともに、他の憲法規定との関連で憲法違反になるのか否かを考察、判断する。ここでいう、専守防衛とは具体的に、ウクライナ侵攻のように突然、自国を他国が攻めてくる状況を指す。

第1節 ワクチン副作用にかかる判例と学説

これまでの予防接種にかかる判決としては、昭和51年最高裁判決(

*48)や東京高裁判決(*49)、昭和43年最高裁判決(*50)、名古屋地裁判決(*51)など、多数の判例が蓄積されている。これほど多くの判決が蓄積されている中で、決まって論点となるのが、何をもって補償するのかという問題である。例えば、昭和51年最高裁判決の場合では、国の賠償責任を否定し憲法29条3項に定める損失補償責任を肯定した。他方で、名古屋地判昭和60年10月31日では、損失補償責任を認めた場合には、正当な補償さえあれば国は国民の身体そのものを収用できることとなってしまうことから否定している。

学説としては、先に触れたように国家賠償法1条による国家賠償責任で問うべきとする見解がある。これは、憲法29条における損失補償が土地に対する収用であって、たとえ、ワクチン副作用による「特別の犠牲」であっても私人には適用できないとする考えであり、しかも、ワクチン自体がどんなに高度な医療体制を整備して実施しても一定数の確率で発生するわけであり、それならば国家賠償で可能な限り請求すればよい、とするものである。その他に憲法29条3項に根拠を求めた立場がある。具体的には、実体的類推適用説の立場に基づけば、従来の憲法13条や14条などの請求権としての形式的根拠として機能してきたゆえ、生命・身体についても同様にできるとする立場、手続的類推適用説に基づけば、憲法13条・14条・25条1項を損失補償の根拠に求めつつ、その請求権の根拠を29条3項に求める立場、その他、13条・14条・25条1項・29条に定めた趣旨から、29条3項を当然身体・生命に対しても適用するべきだとする勿論解釈説がある(*52)。現在では、国家賠償による対応が一般的となっている(*53)ものの、過失を犯した医師の主張立証が難しいという点である。いかに丁寧な問診等を行っても一定数副反応が起こるためである。

ここで触れた判例の多くは「強制接種」が前提だった時代であり、より強制収用や無過失責任として問いやすかった面がある。そのため、勧奨接種である新型コロナワクチン接種はその責任を問いにくい問題が出てくる。だが、このワクチンをめぐっては、多くの事業所がワクチンを打ったか否かを確認するなど生活に大きな影響を及ぼし(*54)、さらには他の人に対し接種するよう圧力をかけるなど実質的な強制型となっていたことから、法律上の位置づけに関係なく、強制接種と同等の効果を発揮していたとみてよい。したがって、以降も、この判例理論を用いることができるとして展開する。

以上から、予防接種にかかる判例では、国家賠償と損失補償の谷間としてこれまで議論がなされてきており、いずれもいくらかの問題を抱えている。行政法学上では、これに対応するために、3つの方策を提案している。第一には、国家賠償法1条・2条における要件を被害者救済に向けて解釈することである。第二には、個別的立法をすることによって対応を試みるものである。実際、消防法や刑事補償法でその事例を見ることができる。第三には、予算の裏付けを伴う行政措置として補償を行うものである(*55)。今回の新型コロナワクチン予防接種に於ける救済制度は、予防接種法によるものであるから、第2の方法で対応したものとみることができよう。実際に他の行政法学の書籍を見ると、第二の個別的立法についてのみ言及していることが多いことから(*56)、以降は、徴兵令の合憲化に向けて、予防接種禍の判例に於ける29条3項の類推適用説を採用したうえで、それを個別的立法で対応することを前提にして考えてみたい。

第2節 戦争被害判例をどう組み込むのか

前節の学説から、徴兵を立法化しその根拠となる憲法条文を29条3項に求めることで考えることにした。29条3項類推適用説を応用することができれば、個別的立法を通じて収用名目の徴兵が可能になるはずである。徴兵制の実施は、戦争の前線に行かされることであり、「戦争被害」として捉えることもできる。そこで本節ではこれまでの戦争被害に関する判例を応用して徴兵を合法的に実施可能か検討する。ただし、ここでは憲法29条3項で直接損失補償を求めるものとする。

過去の判例としては、戦争中に保持していた在外財産喪失にかかる国に対しての損失補償を求めた判例(*57)がある。この裁判では、カナダに資産を有していたものの、カナダとの平和条約を通じて戦争損害の賠償をする必要があり、そこでカナダにある日本人が管理する資産の処分権を創設し、原告がその資産を失ったというものである。けれども、カナダの処分権自体は、その原告の財産のみが処分されたのではなく、それ以外の人々に対しても等しく行われたのであるから「特別の犠牲」にはあたらず、国による損失補償を裁判所は否定したのである(*58)。同様に、シベリア抑留に対する損失補償請求(*59)もまた同様の判例理論によって否定されている。

前節で紹介した予防接種禍訴訟は、公衆衛生の観点から予防接種を打つことで全国的な感染症の拡大を食い止める一方で、その予防接種の一部の人々に対しては副反応という健康被害を受けたわけであり、これが「特別の犠牲」に当たるとして29条3項の類推適用説を採用することができたわけであるが、このような場合には、例えばシベリア抑留の場合は、日本国内の公益のためにやむなく彼らがシベリアに抑留されたわけではないため、「特別の犠牲」としての要件を満たすことができず、損失補償がなされないということなったのである。既存の理論に従えば、この判決は非常に妥当であると言えよう。

では、これを徴兵令に対しても適用できるだろうか。これについては、より具体的な想定をしなければならないだろう。例えば、20代の男性でかつ前線で活躍するにふさわしい健康な人物に対しては、もれなく徴兵するとなった場合を考えてみる。その場合、全体のうち20代の男性が、国家のために犠牲となるわけであり、しかも予防接種禍訴訟と同様に、死亡した場合でも、損失補償の類推適用説を用いることができていたのであるから、十分に補償することができる余地があろう。その一方で、戦争が長期化し、全ての年代、老兵も含めた派兵となった場合、もはや「特別の犠牲」とはならず損失補償ができなくなる可能性があるだろう。また、戦争の長期化によって軍事費が国家財政に占める割合が大きくなり、国民に対して補償をするほどの資金力を携えていないような緊迫している場合には、損失補償による身体・生命の収用は困難を極め、損失補償による徴兵令が破綻する恐れの方が圧倒的に高いと言えるだろう。

したがって、従来の判例を徴兵令に対して組み込もうとしても、「特別の犠牲」をどの程度想定するのかによって、この要件を満たすか否かが規定され、それと同時に身体・生命の収用の可否に対しても影響を及ぼすこととなる。そのため、直接29条3項に補償を求める戦争被害に関する判例を徴兵令に組みこもうとする試みが成功するのか否かは、一概に言うことはできないものの、少なくとも戦争開始初期の徴兵対象が非常に限定的である場合にのみ活用することができるものと考えられる。

第3節 その他憲法規定との関連性

前節で、身体・生命の収用を可能とする憲法29条3項類推適用説を用いた徴兵令の合法化を試みたが、あくまでも戦争開始初期にしか活用できない、とする結論を得ることができた。だが、戦争が長期化する場合には他の方法で、損失補償に頼らない法制度が必要となる。また、仮に損失補償での徴兵令ができるか否かに関わらず、他の憲法条文で違憲と判断された場合には、この制度が運用できないことになる。そこで、現在の憲法解釈から徴兵令がいかに解釈されているのかを確認しつつ、どのように解釈を変更することで対応可能か検討する。

現在、徴兵令を直接に否定する憲法規定は存在しない。そのため、解釈から導くこととなる。政府解釈によれば、憲法13条ならびに憲法18条の趣旨からは否定されるとし、より具体的には、『公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課される』(*60)ことから徴兵制は否定されるという見解を出している(*61)。さらに、これに関連して憲法9条については、自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないものの、人員を満たすための規定がないことから、徴兵制の可否を導くのは不可能であると示している(*62)。すなわち、各条文はこのように整理されるわけである。9条では自衛のための組織を禁じてはいないが、要員を充足することに関する規定がないため徴兵制を否定することはできない。そこで、18条の意に反する苦役の趣旨から徴兵制を否定し、さらに平時における徴兵制の不要性から、公共の福祉を用いた徴兵制の創設は不可能であり、憲法13条からは導くことはできないとするのである。

多くの憲法学者も同様の理由で否定している。例えば、芦部信喜は、徴兵制が本人の意思に関わらず召集されることから、18条における意に反する苦役に該当し否定されるとする(*63)。辻村みよ子の場合、芦部信喜の見解に賛成しつつ、さらに戦争放棄・軍備否定を趣旨とする9条から徴兵制は否定される、との見解を示している(*64)。渋谷秀樹は、異なる見解を示している。彼は18条の意に反する苦役に明らかに該当すること、辻村みよ子が主張するところの9条に対する違反も同時に認めている。その上で、徴兵制が人々への殺傷をする以上、19条に規定される思想及び内心の自由に反するとしている。そこで憲法改正すべきか否かについては、9条2項の改正によってできるように思われるが、日本国憲法の立憲主義の趣旨から、そもそも改正権が及ばないとする(*65)。

他方で、衆議院特別委員会で辻元清美は、西修・百地章・長尾一紘の憲法学者3名が、合憲とまでは明確に発言しないまでも、徴兵制を憲法上否定できない旨を主張していたことを明らかにした(*66)。このうち特筆すべき点として、長尾一紘は「徴兵の制度と奴隷制、強制労働を同一視する国は存在しない。徴兵制の導入を違憲とする理由はない」と述べている(*67)。たしかに、「意に反する苦役」を奴隷制、強制労働の禁止のために規定されたのであれば、それを徴兵制に対しても類推適用できるというのは疑問である。政府もその解釈を踏まえて、18条からすでに徴兵制を否定しているにも関わらず、13条を持ち出して別の方法から徴兵制を改めて否定している。これは、アメリカでの判決に起因すると言われている(*68)。すなわち、憲法18条と同様の内容が規定されているアメリカ修正憲法13条は、南北戦争終結後に奴隷制を廃止するために創設されたものであるから、その趣旨からして徴兵制は意に反する苦役と読み取ることはできないため除外される旨の判決が出ており、それを参考にするならば、同様に憲法18条も解釈改憲で徴兵制を合憲と認めることができる一方で、13条に規定する公共の福祉からは個人の尊重を侵害するような状況ではないことから、徴兵制は憲法違反とする結論を導き出している(*69)。

以上の多数の見解を踏まえて、私見を述べると、徴兵制を認める余地は十分にあると考えている。例えば、国家が存亡の危機に陥るような状態であり、徴兵制をしなければ戦争を続行できない状態になった場合、13条の公共の福祉に該当するとして、18条に定める「意に反する苦役」から徴兵制を除外するとすれば、十分に現行憲法下においても、徴兵制を認めることができる。しかも、現在の平和安全法制では自衛に対する措置の根拠条文として、13条を挙げており『あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される』(*70)とのことからも整合的である。

しかし、これには問題がある。自衛隊は、9条との兼ね合いで「軍隊」とせず、「必要最小限度の実力組織」としているため、仮に9条以外の規定から徴兵制を合憲化できたとしても、その徴兵制自体が、軍隊が存在することを前提にするため、9条をどのように解釈しなければならないかを検討する必要がある。現状では、9条に対する世論が二分しているため、憲法改正を試みることはさらなる分断を引き起こす恐れが高く不可能である。したがって、解釈改憲するほかない。

具体的には、現在は自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として軍隊とは異なる組織としながらも、世界からは一国の軍隊としてみなされており、砂川事件判決(*71)でも自衛のための組織の必要性を認めているところである。現状では、砂川事件判決を用いた一部の集団的自衛権を認める政府解釈となっている(*72)が、自衛隊そのものを「軍隊」として認めない解釈は変わっていない。さらに、一部の集団的自衛権は認めているのだから、何ら解釈変更をしなくても自衛隊を「軍隊」としても問題ないはずである。だが、国民の繁盛として、それをすることは「必要最低限度の実力組織」という別概念を無力化することであり、強い批判にさらされることになるだろう。そこで、よりハードルが高いが、芦田修正による自衛権の行使を認めたほうがよいと思われる。なぜなら、その解釈であれば自衛のための軍隊を持って良いことになり、当然、自衛隊を軍隊と見做すことができる上、現在の政府解釈とは、政府自らが制限をしていると解釈すれば、9条と国際法の関連、日米安全保障条約との関連における適用の仕方は変えなくてもよく、政府解釈の連続性は十分に確保できるからである。いずれにしても自衛隊を軍隊として認められると言えるだろう。

つまり、9条の憲法解釈の変更によって、自衛隊を「軍隊」とする必要性はあるものの、戦争状態に限っては18条の意に反する苦役に徴兵制は該当せず、13条における「公共の福祉」から、徴兵制は合憲にすることができるだろう。

第4節 小括

本章の結論をまとめる。前提として考えた状況は日本が専守防衛をしなければならず、しかも徴兵制を実施しなければ、戦争を続行できないとするものであった。そこで、予防接種禍訴訟に関連する判例から憲法29条3項の類推適用説は認められていることが明らかとなり、徴兵制に対しても適用できる余地があった。そこで、戦争被害にあてはめて検討したところ戦争初期に対しては十分に応用可能であるが、戦争が長期化する場合には、国家財政のひっ迫も容易に想定されるため、少なくとも常設の制度とすることはできない。

そこで、未改正で今に至る日本国憲法下において徴兵制を合憲化できないかを検討した。政府解釈においては、憲法18条に規定する意に反する苦役に徴兵制が該当する上、憲法13条の公共の福祉から、平時においてわざわざ徴兵制を実施する必要がないと導くことができ否定してきたのであった。しかし、すでにアメリカでは意に反する苦役に徴兵制が当てはまらないことを判示することから、わが国でも有事になった場合は、同様に徴兵制を意に反する苦役とせず、公共の福祉から徴兵制を合憲とすることができる。これは、現行の安全保障法制でも、自衛の措置に関する根拠条文を13条としていることからも十分に可能な方法である。

しかし、徴兵制を認めること自体が「軍隊」の存在を前提としているため、9条の問題をどのように扱うのかを検討しなければならない。現状の政府解釈では、自衛隊を「必要最小限度の実力組織」として軍隊とは別概念であるとしているが、個別的自衛権に加え一部の集団的自衛権を認めていることに加え、国際的には一国の軍隊としてみなされている以上、何ら解釈しなくても「軍隊」としてあつかうことは可能である。しかし、国民の反応としてそれを行うことは、「必要最低限度の実力組織」という別概念を構成した意味がなくなり、猛批判を受けることは免れない。そうなれば、いっそのこと芦田修正論を用いてシンプルに軍隊の保持を認めるようにする方がよい。その場合、ありとあらゆる自衛権を容認する余地があるものの、政府自らが制限を加え現状と同等の対応にすれば問題ない。

以上のように、自衛隊を軍隊としてみなすことを前提としながらも、戦時である場合には、13条の公共の福祉によって合憲化できるとともに、18条の意に反する苦役の例外とすれば、実施可能であることが示された。当然、合憲化できる以上、個別的立法を行っても憲法違反の判断が裁判所から下される可能性は低いであろう。

おわりに

これまでに明らかにしたことを踏まえて「はじめに」で示した問いの答えを示し、改めて本論文で得られた結論について述べていく。

「はじめに」では3つの問いを立てた。第一に、国家緊急権のグローバル・スタンダードについて明らかにすることであった。我が国の場合は、平時の憲法秩序で対応できない場合に行う権限として定義しており、高田はこれを「非常事態」としていたが、諸外国では内閣や議会、裁判所が機能している場合を想定しているので、先の定義から外れた「緊急事態」を前提にしていた。その上で、世界の規定を定量的に見てみると、国家緊急権そのものの規定率は9割を超えていた一方で、人権制限のある憲法典の規定率は4割にとどまっている。要件では、内乱については主観的な判断となるため減少しつつあるが、戦争の場合は依然、要件として残っているほか、近年急増している自然災害などは一般的になりつつあった。手続では、人権制限を課している憲法典の場合は、人権制限が過度にならないよう、緊急事態の存在の承認とその宣言する主体とを別にしており、逆に、人権制限がない場合には、宣言のみを規定している場合が最も多かった。このように、人権制限をする場合には慎重を期す規定がなされており、これを「厳格規定型の行政型」規定であると指摘した。これが国家緊急権におけるグローバル・スタンダードである。

第二に、自民党2018年条文イメージと国民民主党条文イメージに対する批判をすることであった。その前提として日本国憲法に国家緊急権規定がないことへの評価について論争があることに触れた。規定がなくとも不文の法理として行使可能とする容認説と、戦争放棄などの趣旨から国家緊急権がないものとする否認説、国家緊急権がないことを穂の不備とする欠缺説があり、憲法学では否認説が定説であるものの、自民党も国家民主党も最終的には欠缺説の立場を採っている。2012年自民党憲法改正草案の諸批判をまとめたところ、要件から手続、効果に至るまですべてにおいて問題があり、いかにグローバル・スタンダードから逸脱しているのかがわかった。2018年自民党条文イメージに対する批判では、緊急事態の存在を承認・宣言する過程が削がれているため、実質的な行政府による裁量となるうえ、その要件が抽象的な「災害」でくくられているために、明らかに不合理な場合でも「災害」と銘打っておけば、何時でも発動できるため非常に危険である。その上で、民主主義の崩壊につながりかねない国会議員の任期延長や政令が定められており、何の人権を制限してはいけないのか全く明らかでない。そのため、概観すると2012年改正案よりも比較にならないほどに悪化しており、とても緊急事態条項として導入するにふさわしくなかった。国民民主党案に関しては、2012年自民党改正草案をベースにしているのか、はたまたその批判を受けてなのか、非常に凝った条文案となっているが、緊急事態の承認が単純過半数になっていたり、議院内閣制で実質的に行政府と立法府が一体化している我が国で、要件を「法律に定める」委任をすることで範囲を拡大しやすくしていたりしている問題、さらには司法的統制に関しても判事を代えれば行政府の思いのままにすることが可能であり、遠回りにはなるが行政府の意図することができるのは確かである。また、行政府が不在の場合を全く想定したおらず、極めて限定的な条文案であると言わざるを得なかった。そして、自民党2018年・国民民主党の条文イメージどちらも、先行文献を通じて考察した結果、グローバル・スタンダードから逸脱していたところが多かった。したがって、第二の問いである条文イメージの批判を通じて、緊急事態条項を導入するにふさわしくないものであると結論づけることができた。

第三に掲げた問いとしては、緊急事態条項の一つに徴兵制があると位置づけた上で、専守防衛を想定した場合に、予防接種禍関連訴訟の判例理論を応用することが可能であるのか否か、また徴兵制そのものがいかなる規定に反する可能性があり、どうすれば合憲にすることができるのか、であった。判例は、専ら強制接種を前提としてワクチンによる副作用の補償をどうするのかが論点であり、現在のコロナ接種が奨励接種とは言え、周りの圧力で打つ者も多く、同様に適用できると考えると、国賠による補償が一般的ではあるが、憲法29条3項の類推適用説を用いた補償も可能であった。その場合、身体・生命の収用が可能であり、徴兵制のような場合でも同様に応用可能である。ただし、収容するにあたっては収用される側が「特別の犠牲」であること、国家は当該者に対して金銭補償が必要になるため、戦争が長期化すればするほど、徴兵される人数が増加し「特別の犠牲」でなくなるどころか、国家としてのその分の補償に当てる費用が膨らみ限界を迎えることが明らかになった。そこで、他の憲法規定から合憲できるのかを検討した。登場した条文は18条の「意に反する苦役」、13条の公共の福祉、9条の戦争放棄である。政府解釈では、18条に反するほか、13条の公共の福祉を満たすほど徴兵する状態ではないことから否定している。しかし、反対解釈すれば18条に徴兵制を含めず、かつ13条の公共の福祉に満たすような状態であれば、十分に徴兵制を実施することができ憲法上も違反となることはない。加えて、安全保障法制において、存立危機事態の際の憲法における根拠条文を13条に求めていることから、存立危機事態であれば当然徴兵制は可能である。ところが、徴兵制は軍隊の存在を前提としているために、9条の解釈を変更する必要がある。現在の自衛隊の「必要最小限度の実力組織」であって、軍隊とは別概念になっている。砂川事件判決では「必要な自衛の措置」は認めており、その「必要」の範囲を拡大したのが集団的自衛権の一部容認であった。したがって、集団的自衛権を認める以前・以後に関わらず個別的自衛権そのものは認められるわけであるから、徴兵制は可能と言えば可能であるが自衛隊が軍隊とは別概念である以上、あまり納得はできない。そこで、芦田修正論を用いて自衛のためなら軍隊をもっても良いとする考え方に解釈変更した方が、自衛隊を軍隊として認めることができ、9条の趣旨をもって徴兵制を違憲とすることはできなくなるのではないか、と結論付けた。すなわち、専守防衛の場合における徴兵制を、損失補償をもって行うのは長期的には不可能であり、むしろ他の憲法規定から導くことが可能であった。

最後に課題を述べる。本論文では専守防衛に限定して徴兵制を検討したものの、将来的な集団的自衛権全面容認を想定した場合には別途検討が必要である。少なくとも13条における「公共の福祉」を満たすかが大きな論点となると思われる。さらに、平和的生存権に対して徴兵制はいかに論ずることができたのか、という問いに対しても答えていない。少し調べた限りではいまだに平和的生存権の議論が進んでおらず、彷徨っている状況であるため、まずは平和的生存権そのものの議論の進展を待ちたいところである。

2023年10月下旬現在では、ウクライナ戦争に加えて、イスラム過激派組織ハマスがイスラエルを攻撃しイスラエルが宣戦布告したことによって、第五次中東戦争、さらに拡大して第三次世界大戦のきっかけになるのではないか、と強く懸念されている。日本の場合、隣国であるロシアがウクライナに侵攻していたり、中国の覇権主義が勢いを増したりして、世界全体に緊張が走っているため、今後の情勢によっては我が国も巻き添えになる恐れがある。本論文が架空の想定であったが、それが現実にならないよう強く願いたい。

資料

【自由民主党案(2012年条文イメージ)】(*74)

第九章 緊急事態

第九十八条[緊急事態の宣言]

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を経なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第九十九条[緊急事態の宣言の効果]

緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財産上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

【国民民主党案】(*75)

第八章の二 緊急事態

第九十五条の二 [緊急事態の宣言]

内閣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、感染症の大規模なまん延その他これに準ずる事態として法律の定める緊急事態において、国会による法律の制定その他の通常の統治機構の運用によつては当該緊急事態を収拾することが著しく困難であるときは、三十日以内の期間を定めて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、事前に国会の承認を経なければならない。ただし、国会の承認(第九十五条の四の規定による両院合同委員会の承認を含む。)を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、事後において、遅滞なく、国会の承認を経なければならない。

3 内閣は、前項ただし書の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、当該宣言を速やかに解除しなければならない。

4 緊急事態の宣言を延長するときは、三十日以内の期間を定めて、事前に国会の承認を経なければならない。

第九十五条の三[国家機能の確保]

国会は、緊急事態の宣言が発せられた場合において、会期中であるときは、閉会しない国会が閉会中であるときは、内閣は、直ちに召集の決定(衆議院の解散中にあつては参議院の緊急集会の求め)をしなければならない。

2 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、衆議院は解散されない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合において、任期満了による衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認められるときは、国会は、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その人気の特例を定めることができる。

4 衆議院の解散中に緊急事態の総選挙の適正な実施が困難であると認められるときは、参議院の緊急集会は、出席議員の三分の二以上の多数で、その選挙期日の特例を定めることができる。

第九十五条の四[両院合同委員会による国会機能の代替]

内閣から第九十五条の二第二項本文の国会の承認を求めがあつた場合又は緊急事態の宣言が発せられた場合において、その緊急事態により国会(衆議院の解散中にあつては、参議院の緊急集会)がその権能を行使することができないときは、両院合同委員会は、その旨を確認する議決をした上で、臨時に国会の権能を行使する。

2 前項の権能の行使は、緊急事態の宣言の解除又は国会の議決により、終了する。

3 両院合同委員会において採られた措置は、緊急事態の宣言の解除又は前項の議決の日から十日以内に、国会の承認がない場合には、その効力を失う。

第九十五条の五[最高裁判所の統制]

緊急事態の宣言が発せられた場合又は延長される申立てがあつたときは、最高裁判所は、その宣言の要件が満たされているかを審査し、申立てから三十日以内に判決を行わなければならない。この場合においては、第八十二条第一項の規定[裁判の公開]を準用する。

2 最高裁判所は、前項の規定により緊急事態の宣言の要件を満たしていない旨の判決を行ったときは、国会及び内閣に対し、その宣言を解除すべき旨を勧告する。

3 下級裁判所は、その係属している事件について、当該事件に適用している法律、命令、条例若しくは規則又は当該事件に係る処分が緊急事態の宣言に係る緊急事態に係るものであり、かつ、憲法に適合しない疑いがあると認めるときは、法律の定めるところにより、当事者からの申立てにより職権で、憲法に適合するかしないかの判断を求めるため、これを最高裁判所に移送するものとする。

4 前項の規定により事件の移送を受けた最高裁判所は、当該移送を受けた日から六十日以内に判決を行わなければならない。

5 第一項又は前項の場合において、極めて高度の政治性を有する法律、命令、処分等についても、国会、内閣等がその裁量の範囲を超え又はその濫用があつたと認められるときは、最高裁判所は、憲法に適合しない旨の判決をするものとする。

第九十五条の六[緊急政令及び緊急財政処分]

緊急事態の宣言が発せられた場合において、国会による法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は、法律で定めるべき事項を定める政令を制定し、又は財政上の支出その他の処分を行うことができる。

2 内閣は、前項の処分を制定し、又は財政上の支出その他の処分を行つたときは、同項の法律の定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

第九十五条の七[緊急事態対処措置の制限]

前条第一項の措置その他の緊急事態に対処するための措置は、事態に応じ合理的に必要とされる限度において行わなければならない。特に、この憲法が保障する自由及び権利の制限は、必要最小限のものでなければならず、いやしくもその自由及び権利の本質的な内容を侵してはならない。

第九十六条の二[憲法改正の禁止]

緊急事態の宣言が発せられた場合においては、その宣言が効力を有する期間、国会による憲法改正の発議及びその国民の承認に係る投票は、これを行うことができない。

第2編 課題点の追加考察

卒業論文を踏まえて、課題点を示し考察をしておくことで、自分にとっては完璧な卒業論文としておきたい。

課題1 2012年案における解除規定の検討不足

第一には、自由民主党憲法改正草案における解除の手続きに関する具体的な問題点を指摘していなかった点である。2012年条文案における解除規定は「閣議における不承認」「国会が解除すべき旨の決議」「内閣総理大臣が終了したと認める」ときに、内閣総理大臣が宣言の解除を行うとしている。だが、いずれも問題がある。以下、解除規定にはどのような問題をはらんでいるのか考察してみたい。

例えば、閣議における不承認になる場合が現実的にはほとんどあり得ない話である。旧民主党鳩山政権時代、普天間基地の移設に関する閣議において、福島瑞穂(当時、消費者・少子化担当大臣)は署名を拒否してその場で罷免された(*1)。このように閣議において反対することがあれば、内閣総理大臣は罷免することで自らの意向を反映させることができるのである。

また、憲法学上でもこれを是認する考えにある。清宮四郎は『「閣議と異なる意見をもつ閣僚は、閣議に服しが たい場合には辞職すべきであり、その職にありながら閣議 に背く行動をしてはならない。』(*2)と述べており、長谷部恭男もまた『たとえ、閣議における意思決定が多数決により、あるいは内閣総理大臣の専断によったとしても、閣僚は、閣僚の地位にとどまる限り、あたかも全員一致で意思決定が なされたかのように行動し、発言する義務を負うことになる。』(*3)と正当化している。

このように内閣総理大臣が任意に罷免でき、かつ学術上でも仮に反対があったとしてもそれがなかったかのようにふるまわねばならないから、実現可能性の低いものをわざわざ要件として掲げることの意義はもはやない。

また、国会で解除すべき旨の議決があった場合に解除できると言うが、あくまで決議によって行われるものと考えられる。なぜなら98条3項における「法律の定めるところにより」が指し示す部分は、閣議に対して修飾していることから、要件よりもむしろ手続きについて委任していると考えることができる。したがって、国会での決議はなんら法的拘束力を持たず、政治的意味に留まる。すなわち、内閣総理大臣は政治的判断として当該決議に応えるのか否かの問題となり、民主的統制の実効性が図れていない。

また、決議そのものができるかも非常に怪しい。なぜなら、日本の場合は議院内閣制であるゆえ、行政府と立法府が実質的に一体化していることに加え、党議拘束がついているのが主流であるからである。例えば、内閣が緊急事態を維持したいとなれば、たとえ野党が解除を求める旨の決議案を提出しても与党が所属議員に対して党議拘束をすればそれで妨げることができる。したがって、決議自体を成立させられるかは不透明であり、要件として掲げる意義は薄いと思われる。

そして、最後が内閣総理大臣の裁量によるところがある。一応、内閣総理大臣が解除すべきと考えたところで国会の承認が求められるため、この点は民主的統制が図れているものの、これまで見てきたように「閣議における不承認」と「国会での解除すべき旨の議決」は要件としての必要性が薄かったゆえ、実質的に内閣総理大臣の裁量によって解除するのが最も現実的に起こり得るパターンとみてよい。これでは、内閣総理大臣の独裁権力をほしいままにする余地を与えてしまっているため、多様な実用的な手段を設け、解除しやすいようにすることが欠かせない。

そこで、このような方法はどうだろうか。宣言の発出において必要な定足数は明らかとなっていない。あくまでも「法律の定めるところ」となっている。そのため、当該法律において国会の承認を義務付ける規定がない場合には、閣議を通じて宣言することができる。このように宣言自体のハードルが行政府にとって低いのであれば、解除に必要なハードルも下げていいのではないか。すなわち、基本的に平時を想定する憲法において、緊急時の切り替えは非常に厳格であり、むしろ解除はしやすい設計にしておかねばならない。だが、宣言に至るまでが非常に緩い場合には、解除はより緩くしておかねばならない。ところが、宣言規定があまりに緩いので、解除規定でこっれ以上緩くする方策は、私は持ち合わせていないのが現状である。

課題2 公用収用の類推適用における補償の要否の検討不足

第二に、憲法29条3項を類推適用した身体という財産の公用収用におけるに関する検討が綿密に行われていなかった点である。そこで、補償の要否にかかわる学説から、今一度、結論を出しとらえなおしてみたい。

衆議院の資料(※4)によれば、補償の要否は2つに分かれている。

一つは、実務上・通説にもなっている「形式・実質二要件説」である。すなわち、形式要件である特別犠牲説と、収用する財産が内在的制約によるものか、本質を侵害するようなものであるかを問う実質要件のいずれも、満たす場合に補償するというものである。

この場合、身体を公用収用しその結果として、生命が失われる事態になった場合には、身体という財産を失っていることと同義なので財産の本質が侵害されているといえよう。その一方で、戦争に伴い徴兵されたものの復員できた場合には、財産権の保障が「公共の福祉において」保障されることに鑑みれば、公用収用を内在的制約とみなして補償しないで済むこととなる。しかし、これらの結果が判明するのは収用して直ちにではないことを踏まえると、補償するタイミングによってこの可否が決定される、というべきである。

さらに、特別犠牲説は「ひろく一般の人を対象とするのか」それとも「特定の範疇の人を対象とするのか」によって異なる。この基準は絶対的に明確にできるものではなく、相対的になるだろう。したがって、はじめこそ収用の対象者が著しく限定されていたとしても、それが拡大するにつれて、特定の範疇から広く一般の人を対象にしていると見てとれる状況が発生するため、ある時から形式要件を満たす場合が存在する、こととなる。

これらをまとめると、補償するタイミングが収用と同時とした場合には、その身体の将来が不明なため、画一的な基準を設けるほかなくなる。一方で、戦死・復員のいずれかが判明したのちに補償する場合、そもそもその人物が果たして戦死したのか復員したのかが明らかでない限り、補償をすることは困難である。実際、わが国でも横井庄一さんのように、戦後になって発見された場合が存在する。これを国や家族が知らなかった場合、失踪扱いになり、一定の期間を過ぎた場合には死亡扱いとなることから、そもそも補償すること自体が運用面において限界がある。これに加えて、相対的な基準である特別犠牲説が変数として機能することを考慮すれば、さらに運用は困難を決めることとなる。

もう一つの考え方である「実質要件説」を採用した場合の補償のあり方を考えてみたい。実質要件説とは、財産権のはく奪や本来の効用を妨げる場合には、これを補償する。ただし、社会的共同生活の調和のため、もしくは偶然によって課される制限の場合はこれを補償しない、とする考え方である。

これを、国家権力が身体・生命を財産とみなしてこれを収用しているのであるから、自身は絶えず携帯する身体・生命の財産をはく奪されたのであり、国家に対してこれを補償することができる、と考えた場合、これは先の「形式・実質二要件説」の前提であり、形式要件説が排除された形になる。また、国家が当該人物を戦場に向かわせるのだから、身体・生命を財産とみなした場合には、本来自由なところをこれを制限するわけだから「本来の効用を妨げている」ともいえる。

無論、当該人物を戦場に行かせている以上、国家権力によって身体・生命を収用したところで、その人自身が社会的共同生活の調和に結びつくことは決してないわけだから、補償できないということもあり得ない。当然、自然公園法などによる偶然に課される制限も同様である。

したがって、実質要件説をとった場合には、特別犠牲説による形式要件が存在することなく補償が可能になることから、収用された者すべてが補償の対象となる。しかし、自身に補償されるため、収用されている間は使い道がないことに加え、自身に身寄りの人がいなかった場合には、結局国庫に戻るため、何ら意味はないと考えられる。

課題4 憲法9条における解釈の問題

第三には、憲法9条における解釈の問題がある。卒業論文では「警察組織」となっていること自体を問題視し、名実ともに軍隊でなければそれは軍隊ではないとの認識のもと、考察を行った。だが、卒業論文ではその認識が明確になっていなかっただけでなく、筆者の考えを覆す考え方を検討していなかったのである。

そこで、ここでは有権解釈の変遷、特に戦後の内閣法制局で長官を務めた、佐藤達夫氏、林修三氏の解釈に注目して考察したい。すなわち、名実の一致ではなく、国際法からアプローチした9条解釈によって「自衛権」と「交戦権」はいかにして解釈・構成されるのか、という点で考察する。

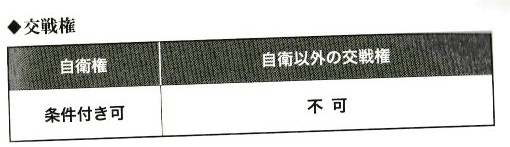

すなわち、図1のように、佐藤達夫内閣法制局長官時代においては、自衛権と交戦権が重複する部分は条件付きでそれを認め、自衛ではない交戦権は憲法は認めていないとするものであった。

軍隊には当然に与えられる捕虜資格は、国際法では軍隊に限らず、ゲリラ組織・国境警備隊など準軍隊と見做せるものに対しても捕虜資格をもっている点で、自衛隊は国際法に従えば一人前の捕虜資格を有するが、国内法では軍隊という名義を持ち合わせていないだけに過ぎない、とするのである。したがって、自衛隊は『国際法からは軍隊の資格を認められているけれども、国内法により軍隊の資格を自粛している準軍隊』(*6)であると言え、どこからどうみても軍隊なのだから、名実ともに軍隊でなければならないとする必要はないのである。さらに、集団的自衛権についても、公務員が海外派遣されることが許されるならば、自衛隊員も公務員であるので平和目的である限りは認められるとするものであった(*7)。

佐藤達夫長官の後に長官となったのが林修三長官である。彼は当初、「他国の武力侵略を排除するに必要な限度」を自衛の定義としており、原水爆のように他国へもっていかねば使用できないものは許されないとしていたのであった(*8)。

しかし、在籍しているなかで9条の会ý策は拡大していった。佐藤達夫長官時代と大きく異なるのは、佐藤長官は国際法を用いていたのに対して、林長官は戦時国際法を用いることによって、自衛権ではないが交戦権に該当する部分についてはそれを否定したのである。

実際、この考え方を国会で簡潔に答弁している。

これは、自衛のための自衛権というものは、国家の基本権として認められている訳でありますが、その自衛のために必要な自衛のために必要な措置というもの、いわゆる自衛行動権、これは国家の基本的な権利として憲法は否定しておらない、かように私は考えているのでございます。従いまして、いわゆる交戦権という面とダブる面が、その自衛の行動権の範囲内にはいわゆる形式の面から見れば、あるかもしれません。しかし、自衛行動権によってカバーされる範囲のものは当然認められるものだ、かように考えるわけでございます。

その結果、許されない部分は中立国船の拿捕、占領地行政など、まず必要のないことばかりであるため、実質的に自衛隊の許される範囲はネガティブリストのように「何でもできるように」なったのである(*10)。林修三長官は戦時国際法を基本に据えたとはいえ、佐藤長官時代の解釈をより拡大させる方向で発展させた意味で、佐藤長官時代同様、名実ともに軍隊でなければならない、という不毛な争いは全く必要なくなったのである。

かくして有権解釈は、砂川事件から導出する不必要性またまた、芦田修正による「名実の一致」論争さえも乗り越えることとなり、むしろこの発想を卒業論文にて提示すべきであった。また、第二次安倍政権はこの時代にまで解釈を戻したうえで、従来法律上では認められた集団的自衛権を、政策上制限していただけに過ぎなかったとする発想のもと、閣議決定なしで集団的自衛権を容認することができたのであり、非常に遠回りでリスクのある方策を取ったと言えるだろう。

脚注

第1編

なお「⁑」となっているものは新規に追加したものである。

また、URLの明記を省略し、当該ページへ飛べるように変更している。

*1:清水真人『憲法政治─「護憲か改憲か」を超えて』(ちくま新書、2022年)第7章。

*2:読売新聞オンライン『【独自】「緊急事態条項」創設を優先的に、自民・茂木氏が方針…改憲論議を加速』2021年11月13日(2023年8月24日閲覧)

*3:日本経済新聞『緊急時に国会閉会や解散を禁止 維新・国民、憲法改正案』2023年6月19日(2023年8月24日閲覧)

*4:清原淳平『現憲法に欠落の「緊急事態」新設を!』(善本社、2020年)63-64頁。

*5:「憲法の行方は」中日新聞2022年5月2日朝刊2面。

*6:百地章「憲法そのままなら、どうなる 緊急事態条項がなければ…」『正論』平成29年6月号、2017年、230-231頁。

*7:永井幸寿「緊急事態条項の論点」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』(岩波書店、2016年)59-60頁。

*8:朝日新聞デジタル『官房長官 緊急事態条項「コロナ経験し、絶好の契機」』2021年6月11日(2023年9月19日閲覧)

*9:前掲注1・清水、第6章。

*10: 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法 第7版』(岩波書店、2019年)388頁。

*11:高田篤「非常事態とは何か──憲法学による捉え方」『論究ジュリスト』21号、2017年、4頁。

*12:愛敬浩二「改憲問題としての国家緊急権を考える──自然災害とテロリズムの問題を中心に」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』(岩波書店、2016年)81-2頁。

*13:矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄「Ⅰ 憲法上の国家緊急権」国立国会図書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書』(国立国会図書館、2003年)9頁。

*14:飯島滋明「緊急事態条項の是非について」『名古屋学院大学研究年報』28号、2015年、50-1頁。

*15:ケネス・盛・マッケルウェイン『日本国憲法の普遍と特異 その軌跡と定量的考察』(千倉書房、2022年)ⅲ頁。

*16: 前掲注15・ケネス、104頁。

*17:前掲注15・ケネス、104頁。

*18:前掲注15・ケネス、105頁。

*19:前掲注15・ケネス、105-106頁。

*20:前掲注15・ケネス、106頁。

*21: 前掲注15・ケネス、107頁。なお上段ならびに下段の承認について左から「無指定、政府の長、政府の長」となっているが正しくは「無指定、政府の長、議会」であり、すでに千倉書房に確認している。したがって、以上の訂正を読み替えたうえでこの表をご覧いただきたい。

*22:前掲注15・ケネス、107頁。

*23:前掲注15・ケネス、107頁。

*24:富永健「国家緊急権の法制化について」『憲法論叢』3号、1996年、75頁。

*25:村田尚紀「大規模自然災害対策と国家緊急権──緊急事態条項の不要性と危険性」『法学館憲法研究所報』21号、2019年、28-32頁。

*26: 西修「国家緊急事態条項の比較憲法学的考察─とくにOECD諸国を中心に─」『日本法学』82巻3号、2016年、810-807頁。

*27: 川眞田嘉壽子「緊急事態条項と国連・地方人権機構」清末愛砂・飯島滋明・石川裕一郎・榎澤幸広編『緊急事態条項で暮らし・社会はどうなるか 「お試し改憲」を許すな』(現代人文社、2017年)135頁。

*28: 稲葉実香「緊急事態における人権保障の適用停止と停止し得ない権利」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』(岩波書店、2016年)142-148頁。

*29:前掲注1・清水、215-221頁。

*30:論者によっては、緊急事態を政治の問題として解釈する事実説の存在も唱えるが、多数の論者が3説を紹介しているためここでは省略する。

*31:河原畯一郎「マーシャル・ルール、反乱、緊急事態」『ジュリスト』163号、1958年、42頁。

*32:例えば、「国民の命より『改憲阻止』が先か」産経新聞2020年2月12日東京朝刊7面。

*33:東裕「国家緊急権論の新展開─緊急権の実定化を見据えて─」『法政論叢』52巻1号、2016年、232-233頁

*34:前掲注25・村田、42頁。

*35:棟居快行「災害と国家緊急権」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』(岩波書店、2016年)12-20頁。

*36:主に用いたのは以下の文献である。

①前掲注7・永井、35-41頁。

②日本弁護士連合会『日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書』2017年2月17日(2023年10月8日閲覧)

③水島朝穂「緊急事態条項」奥平康弘・愛敬浩二・青井未帆編『改憲の何が問題か』(岩波書店、2013年)185-198頁。

④前掲注15・ケネス、109-115頁。

*37: 前掲注15・ケネス、109頁。

*38:山内敏弘「緊急事態条項導入論をめぐる問題点」『龍谷法学』51巻3号、2018年、86頁。

*39:前掲注15・ケネス、107頁。

*40:国民民主党『【衆憲法審】玉木代表が緊急事態条項の基本的な考え方ついて発言』2020年3月31日(2023年9月24日閲覧)

*41:玉木雄一郎『権限統制のための緊急事態条項の憲法条文案をとりまとめました』tamakiyuichiro、2022年12月14日投稿(2023年9月24日閲覧)

*42:井上達夫「コロナ・ラプソディー───パンデミックが暴く『無責任の体系』」『法の哲学』6号、2020年、31頁。

*43:大河内美紀「対テロ戦争と憲法学──B・アッカーマン「Emergency Constitution」論が示すもの」『日本の科学者』44巻7号、2009年、43頁。

*44: 長谷部恭男「日本国憲法に緊急事態条項は不要である」『世界』877号、2016年、147頁。

*45:前掲注15・ケネス、106-107頁。

*46:朝日新聞デジタル『新型コロナワクチンが無料に 予防接種法改正案が成立』2020年12月2日(2023年9月26日閲覧)

*47:山岡淳一郎『コロナワクチン接種で放置される「副反応疑い死」 救済制度が機能しないため国民は泣き寝入り』2023年1月18日、東洋経済オンライン(2023年9月26日閲覧)

*48:最判昭和51年9月30日民集30巻8号816頁。

*49:東京高判昭和59年5月18日判時1118号28頁。

*50:最判昭和43年11月27日。

*51:名古屋地判昭和60年10月31日判時1175号1頁。

*52

①大隈義和「予防接種禍をめぐる憲法問題」『法政研究』九州大学法政学会、63巻3・4号、1997年、740-749頁。

②抱喜久雄「予防接種禍と国家賠償─東京高裁判決平成4年12月18日を素材として─」『憲法論叢』創刊号、1994年、20頁。

*53:大橋洋一『行政法Ⅱ 現代行政救済論』(有斐閣、2012年)418頁。

*54: 弁護士ドットコムニュース『「ワクチン打たない人は働けない」医療従事者、病院で退職迫られ…法的に問題ないの?』2021年7月28日(2023年10月8日閲覧)

*55:三好充・仲地博・藤巻秀夫・小橋昇・前津榮健・木村恒隆『ベーシック行政法』(法律文化社、2015年)196頁。

*56:例えば、宇賀克也『行政法 第2版』(有斐閣、2018年)464-465頁。などがある。

*57: 最大判昭和43年11月27日民集22巻12号2208頁。

*58:前掲注53・大橋、420頁。

*59:最判平成9年3月13日民集51巻3号1233頁。

*60:昭和55年8月5日閣衆質92-4『衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書』3頁。

*61:前掲注61・稲葉、3頁。

*62:平成27年7月3日閣参質189-178『参議院議員藤末健三君提出徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更に関する質問に対する答弁書』1-2頁。

*63:前掲注10・芦部、252頁。

*64:辻村みよ子『憲法 第7版』(日本評論社、2021年)257頁。

*65:渋谷秀樹『憲法 第3版』(有斐閣、2017年)232-234頁。

*66:第189回国会衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会第12号平成27年6月19日(辻元清美議員の発言。PDF版では2頁。)

*67:前掲66・辻元、2頁。

*68:記事ではいつの判決かは明記されていないが、おそらく1918年判決(Selective Draft Law Cases, 245 U.S. 366 (1918))だと思われる(scopedog「アメリカ連邦最高裁判決を基に日本国憲法18条が徴兵制を明確には違反しないと解釈するのは無理があると思う。」『誰かの妄想・はてなブログ版』2015年8月9日(2023年10月17日閲覧)。

*69:関田真也『安保法制 「徴兵制」は本当に将来導入されることはないのか?』THE PAGE、2015年8月8日(2023年10月11日閲覧)

*70:内閣官房『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』平成26年7月1日国家安全保障会議決定・閣議決定(2023年10月14日閲覧)

*71:最判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁。

*72:日本経済新聞『憲法解釈変更を閣議決定 集団的自衛権の行使容認』2014年7月1日(2023年10月14日閲覧)

*73:自由民主党『日本国憲法改正草案』2012年、24-25頁(2023年11月17日閲覧)

*74:前掲注41・玉木、人権規定を除く全文を引用した。

⁑1:自由民主党『憲法改正に関する議論の状況について』(2023年11月18日閲覧)

⁑2:前掲注41・玉木。

第2編

*1:日本経済新聞『首相、福島・消費者相を罷免 政府方針に辺野古明記』2010年5月28日(2023年11月20日閲覧)

*2:清宮四郎『法律学全集3 憲法Ⅰ(第3版)』(有斐閣、1979年)328頁。

*3:長谷部恭男『憲法(初版)』(新世社、1996年)370頁。

*4:衆議院憲法調査会事務局『「経済的・社会的・文化的自由(特に、職業選択の 自由(22条)・財産権(29条))」に関する基礎的資料』2004年、28-29頁。

*5:倉山満『検証 内閣法制局の近現代史』(光文社新書、2022年)74頁。

*6:前掲注5・倉山、76頁。

*7:前掲注5・倉山、75-77頁。

*8:前掲注5・倉山、94頁。

*9:前掲注5・倉山、97頁。

*10:前掲注5・倉山、105頁。

参考文献

本来、憲法学における参考文献の明記では、同名の筆者が続く場合にそれぞれで筆者を明記するが、ここでは日本社会学会のように「────」と表記することで視認性を高めている。予めご了承してほしい。

【憲法学の場合】

朝日新聞デジタル『官房長官…

朝日新聞デジタル『新型コロナワクチン…

【社会学の場合】

朝日新聞デジタル, 2021,『官房長官…

───────────, 2020,『新型コロナワクチン…

第1編

愛敬浩二「改憲問題としての国家緊急権を考える──自然災害とテロリズムの問題を中心に」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』岩波書店、2016年、79-108頁。

芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法 第7版』岩波書店、2019年。

朝日新聞デジタル『新型コロナワクチンが無料に 予防接種法改正案が成立』2020年12月2日(2023年9月26日閲覧、https://www.asahi.com/articles/ASND23HRZND2ULBJ002.html)。

───────────『官房長官 緊急事態条項「コロナ経験し、絶好の契機」』2021年6月11日(2023年9月19日閲覧、https://www.asahi.com/articles/ASP6C6FSMP6CUTFK01Y.html)。

飯島滋明「緊急事態条項の是非について」『名古屋学院大学研究年報』28号、2015年、47-59頁。

稲葉実香「緊急事態における人権保障の適用停止と停止し得ない権利」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』岩波書店、2016年、137-169頁。

井上達夫「コロナ・ラプソディー──パンデミックが暴く『無責任の体系』」『法の哲学』6号、2020年、1-31頁。

宇賀克也『行政法 第2版』有斐閣、2018年。

大隈義和「予防接種禍をめぐる憲法問題」『法政研究』九州大学法政学会、63巻3・4号、1997年、275-298頁。

大河内美紀「対テロ戦争と憲法学──B・アッカーマン『Emergency Constitution』論が示すもの」『日本の科学者』44巻7号、2009年、42-47頁頁。

大橋洋一『行政法Ⅱ 現代行政救済論』有斐閣、2012年。

抱喜久雄「予防接種禍と国家賠償─東京高裁判決平成4年12月18日を素材として─」『憲法論叢』創刊号、1994年、13-23頁。

河原畯一郎「マーシャル・ルール、反乱、緊急事態」『ジュリスト』163号、1958年、38-42頁。

川眞田嘉壽子「緊急事態条項と国連・地方人権機構」清末愛砂・飯島滋明・石川裕一郎・榎澤幸広編『緊急事態条項で暮らし・社会はどうなるか 「お試し改憲」を許すな』現代人文社、2017年、134-137頁。

清原淳平『現憲法に欠落の「緊急事態」新設を!』善本社、2020年。

ケネス・盛・マッケルウェイン『日本国憲法の普遍と特異 その軌跡と定量的考察』千倉書房、2022年。

国民民主党『【衆憲法審】玉木代表が緊急事態条項の基本的な考え方ついて発言』2020年3月31日(2023年9月24日閲覧、https://new-kokumin.jp/news/diet/2022_0331_)。

『参議院議員藤末健三君提出徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更に関する質問に対する答弁書』平成27年7月3日閣参質第189回国会第178号、2015年。

産経新聞「国民の命より『改憲阻止』が先か」2020年2月12日東京朝刊7面。渋谷秀樹『憲法 第3版』有斐閣、2017年。

清水真人『憲法政治─「護憲か改憲か」を超えて』ちくま新書、2022年。

自由民主党『日本国憲法改正草案』2012年、24-25頁(2023年11月17日閲覧、https://storage.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_1.pdf)。

『衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書』昭和55年8月5日閣衆質第92回国会第4号、1980年。

scopedog「アメリカ連邦最高裁判決を基に日本国憲法18条が徴兵制を明確には違反しないと解釈するのは無理があると思う。」『誰かの妄想・はてなブログ版』2015年8月9日(2023年10月17日閲覧、https://scopedog.hatenablog.com/entry/20150809/1439144269)。

関田真也『安保法制 「徴兵制」は本当に将来導入されることはないのか?』THE PAGE、2015年8月8日(2023年10月11日閲覧、https://news.yahoo.co.jp/articles/7965759c1ce4853adb4f97619fc878c18ef5b8e8?page=2)。

高田篤「非常事態とは何か──憲法学による捉え方」『論究ジュリスト』21号、2017年、4-12頁。

第189回国会衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会第12号平成27年6月19日議事録、2015年。

玉木雄一郎『権限統制のための緊急事態条項の憲法条文案をとりまとめました』tamakiyuichiro、2022年12月14日投稿(2023年9月24日閲覧、https://ameblo.jp/tamakiyuichiro/entry-12779321637.html)。

中日新聞「憲法の行方は」2022年5月2日朝刊2面。

辻村みよ子『憲法 第7版』日本評論社、2021年。

富永健「国家緊急権の法制化について」『憲法論叢』3号、1996年、71-90頁。

内閣官房『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』平成26年7月1日国家安全保障会議決定・閣議決定(2023年10月14日閲覧、https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf)。

永井幸寿「緊急事態条項の論点」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』岩波書店、2016年、29-78頁。

西修「国家緊急事態条項の比較憲法学的考察─とくにOECD諸国を中心に─」『日本法学』82巻3号、2016年、1-28頁。

日本経済新聞『緊急時に国会閉会や解散を禁止 維新・国民、憲法改正案』2023年6月19日(2023年8月24日閲覧、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA196NP0Z10C23A6000000/)。

日本経済新聞『憲法解釈変更を閣議決定 集団的自衛権の行使容認』2014年7月1日(2023年10月14日閲覧、https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0103O_R00C14A7MM8000/)。

日本弁護士連合会『日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書』2017年2月17日(2023年10月8日閲覧、https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170217_03.pdf)。

長谷部恭男「日本国憲法に緊急事態条項は不要である」『世界』877号、2016年、144-149頁。

東裕「国家緊急権論の新展開─緊急権の実定化を見据えて─」『法政論叢』52巻1号、2016年、231-251頁。

弁護士ドットコムニュース『「ワクチン打たない人は働けない」医療従事者、病院で退職迫られ…法的に問題ないの?』2021年7月28日(2023年10月8日閲覧、https://www.bengo4.com/c_5/n_13326/)。

水島朝穂「緊急事態条項」奥平康弘・愛敬浩二・青井未帆編『改憲の何が問題か』岩波書店、2013年、185-198頁。

三好充・仲地博・藤巻秀夫・小橋昇・前津榮健・木村恒隆『ベーシック行政法』法律文化社、2015年。

棟居快行「災害と国家緊急権」関西学院大学災害復興制度研究所編『緊急事態条項の何が問題か』岩波書店、2016年、1-28頁。

村田尚紀「大規模自然災害対策と国家緊急権──緊急事態条項の不要性と危険性」『法学館憲法研究所報』21号、2019年、26-55頁。

百地章「憲法そのままなら、どうなる 緊急事態条項がなければ…」『正論』平成29年6月号、2017年、227-231頁。

矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄「Ⅰ 憲法上の国家緊急権」国立国会図書館調査及び立法考査局『主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書』国立国会図書館、2003年、9-39頁。

山内敏弘「緊急事態条項導入論をめぐる問題点」『龍谷法学』51巻3号、2018年、81-117頁。

山岡淳一郎『コロナワクチン接種で放置される「副反応疑い死」 救済制度が機能しないため国民は泣き寝入り』2023年1月18日、東洋経済オンライン(2023年9月26日閲覧、https://toyokeizai.net/articles/-/646105)。

読売新聞オンライン『【独自】「緊急事態条項」創設を優先的に、自民・茂木氏が方針…改憲論議を加速』2021年11月13日(2023年8月24日閲覧、https://www.yomiuri.co.jp/politics/20211112-OYT1T50355/)。

第2編

清宮四郎『法律学全集3 憲法Ⅰ(第3版)』有斐閣、1979年。

倉山満『検証 内閣法制局の近現代史』光文社新書、2022年。

衆議院憲法調査会事務局『「経済的・社会的・文化的自由(特に、職業選択の 自由(22条)・財産権(29条))」に関する基礎的資料』2004年(2024年2月25日閲覧)。

日本経済新聞『首相、福島・消費者相を罷免 政府方針に辺野古明記』2010年5月28日(2023年11月20日閲覧)。

長谷部恭男『憲法(初版)』新世社、1996年。

棟居快行『憲法学再論』白山社、2001年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?