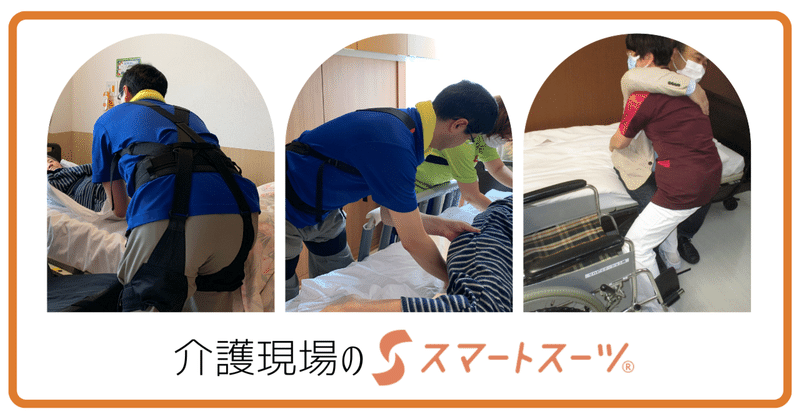

介護現場へのスマートスーツの導入

先日、静岡県の社会福祉法人からスマートスーツの追加注文がありました。この法人が運営している老健施設では、職員の腰痛予防のため福利厚生として3年ほど前からスマートスーツが導入されています。

導入時には、現場で着用を躊躇する介護者もいたようですが、今はみんな使用しているとのことです。

日本の高齢化は世界一と言われています。少子高齢化や高齢者医療の充実で寿命も伸びているのが要因とされています。自立した生活ができなくなった高齢者は施設に入居して介護を受けることになりますが、介護者が不足していて、比較的高齢の介護者も多いとされています。

介護作業には、起立や歩行が困難な被介護者をベッドから車椅子、車椅子からトイレやお風呂などに移動する時など、”移乗”という動作が発生します。その際に腰に負担がかかるということで、アシストスーツや介護ロボットを使おうという動きがかつてありました。

2013年頃から経済産業省では介護ロボットのプロジェクトを始めています。移乗だけでなく、移動、排泄、見守り、コミュニケーションなど、様々なロボットが開発されています。当社も、ロボット要素を持つスマートスーツを開発した経緯があります。(スマートスーツEX)

( 詳しくは「介護ロボットポータルサイト」をご覧ください。 )

介護現場で腰痛が頻発しているのは、移乗などの腰部負荷の大きな作業動作があるというのもありますが、介護者に女性、そして比較的年配の方が多く、体力的につらい作業であるということも背景にあります。

そして、私たちが介護者に密着して動作を調査したところ、腰部負荷の大きな移乗もさることながら、ベッドメイキングや排泄介助の際の長時間の中腰作業が腰部への疲労を蓄積することがわかりました。

特に、夜間の介護だと頻繁に排泄介助を行い、一回あたりの介助時間がおよそ8分であることがわかりました。一晩に10-20回程度の介助があり介護者にとって大きな負担となっていました。

移乗作業のように、瞬間的に大きな力を必要とするものは、増力型の介護ロボットで負担軽減することができるかもしれませんが、そんなに頻度が高いわけでもなく、その都度、ロボットを装着するのも大変な作業です。

今はリフトなどの機器も充実してきていますので、移乗動作そのものもなくなりつつあります。

一方で排泄介助に関しては中腰姿勢の維持なので、介護者の動きが少なく、常に後背部の筋肉を長時間緊張させた状態になります。中腰姿勢が腰の負担になるのはヒトの上半身の重量は体重の6割にもなります。ベッドメイクや排泄処理の仕事は、ベッドサイドから行うため、膝を曲げることができず、直立体勢から手を伸ばした状態になりますから、支点(体幹)と動作点(手)が離れた状態になります。扱うものの重量が数百グラムから1キログラムだとしても自分の上半身と重量と手先負荷が直接腰にかかることになるため、腰にかかる負荷は大きくなるのです。

我々は介護現場における、中腰姿勢の維持に補助を絞り込むことにしました。そうすると、いわゆるロボット要素(センサ、コントローラ、アクチュエータ)を使わなくても補助することが可能だと考えたのです。

補助力も瞬間的に大きな力を補助するのではなく、(瞬間的な補助を機械的にするのはタイミングを合わせるのも難しそう)、自ら発揮している筋力の4分の1程度を補助することで、腰痛リスクは低減できるのではないかと考えました。

そこで、開発中のロボット要素付きのスマートスーツから、ゴムの張力だけで補助する、現在販売中の”スマートスーツ・ライト”を介護向けに開発したのです。

スマートスーツなどのアシスト機器は、介護動作で身体にかかる負担を軽減し、腰痛などの疾病を予防するという目的に対する手段です。

手段はより安価で使いやすいものであるべきだと考えたのです。