沒蹤跡(もっしょうせき)物語

旅するスーパースター、蕎麦宗です。

2020年1月11日に始めたnoteも、おかげさまで4周年を迎えた。その間、週一upのルーティンは継続中。全540以上の記事を上げた。ホント、よく書いたなーと自分自身を褒めたい。

しかしながらその一方で書く書く詐欺的な書いてない連載物も幾つかあって、『まぁそのうち書きますよ』とか言ってるから中々書かないのだけれど。そんな一つに『つづく』としながら4年間も放置した記事があるので、今度こそ書こうと!と意を決した。それが表題の沒蹤跡。

とはいえ4年も前だ。余程の蕎麦宗noteファンであっても覚えてなかろう。遡るのも大変なので、その再録から始めるとする。

第1話 ブログ開設の日に

祝、ブログ開設!!(2020.1.11)。しかし、ここまで辿り着くのに半年もかかってしまった。

『やれブログだ!アフィリエイトだ!』と弟から借りた本をパラパラとめくっていたときに、閃くようにそう思った。それは去年(2019)の6月のこと。

思い立ったら吉日とばかり、後輩のアフィリエイターにレクチャーしてもらおうと、そのたった3時間のために三島から新幹線に飛び乗って仙台まで行ったのが7月。

サーバー契約のために必要だと知り、人生で初めてクレジットカード作ったのが8月。

加えてドメイン取得やら何やらとEメール通知を試みるも受け取れない。なぜならガラケーしか持ってないから。と、頓挫したのが9月。

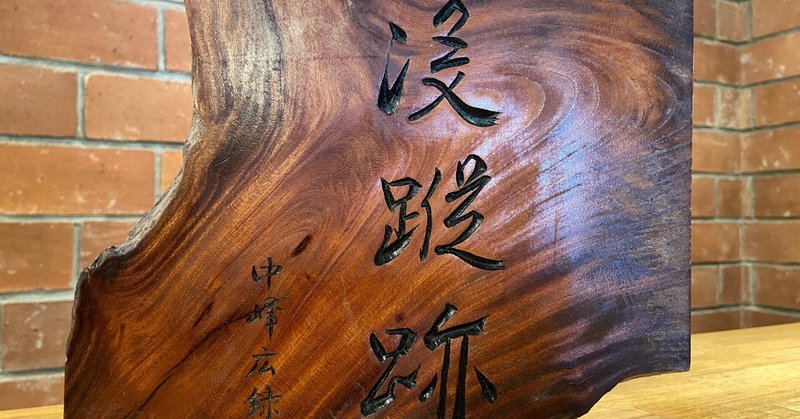

とはいえ、そこから放置したまま今日まで来てしまった本当の理由は他にある。それが表題の沒蹤跡。足跡を残さない生き方という意味の禅の言葉。ずいぶん前にこれに憧れて、知人からの開業プレゼントにこの文字を刻んでもらったのもずいぶんと前(2009)のこと。

なぜだか知らないけれど、ブログや書籍などに自分の生きた証のように何かを残すことにはどうしても抵抗があった。理由は定かではないが、しばらくずっとそれを貫いてきた。

けれど、ひとつ考えが変わったことで、こうして始めているわけだけど、そんな日に偶然の来客があった。18年ぶりの再会。

沒蹤跡(もっしょうせき)の文字を刻んでくれた方だ。 続く

第2話 松下先生

【ブログ始めます】

2020年1月11日、やっとこさブログのはじまりはじまり。めでたしめでたし。

noteを始め記事にそう書いた翌日。お客さんとしてやってきたその人は松下盛光先生で、沒蹤跡の文字を刻んでくれた方だった。

先生は、僕が静岡県立高校職員としての最後の一年間に在籍した伊東城ヶ崎高校で校長をしていた方。何かとお世話になった上に、『教員生活40年やっていて、朝礼にスーツを着て出席している体育教師は君だけだ』などと、随分と気に入られて懇意にして頂いた。

当時、酷いパワハラ教師に振り回されて、何人もの生徒や職員が不登校やうつ病発症するような劣悪な環境だった。伊豆の辺境の地にある学校は居を構えたベテラン教員からは敬遠され気味で、地元出身者以外は新人や若い先生方がほとんど。そんな理由でまだ28歳だった僕が保健課長という大役を、新転任で5年目の教師にも関わらず任じられた。

運営委員会という学校運営の会議に出席する面々はほとんど50代以上のベテラン教員。そんな中、それでも孤軍奮闘して環境改善に取り組む僕を応援してくれたのが、松下校長だった。学校敷地内全面禁煙という、当時(2001年)には画期的だった取り組みを共に成し遂げたことは、今でも良き思い出である。

そんな松下先生が60歳で定年退職するその年、僕も教員生活に見切りをつけて退職した。『料理の道に進むのか!羨ましいなぁ。オレもそうしたかったけど、結局辞められなかったんだよ』と言って、前日まで誰にも言わずに秘密裏に辞める事を黙って受け止めてくれたのも先生だった。

《自分の道は自分で歩く、信念の人》

離任式のその日、先生がそう評してくれた紹介の挨拶は忘れない。

それから8年の月日が流れ、蕎麦宗を始めて4年ほど経った時のこと。かつての同僚たちと共に、先生を訪ねてご自宅を訪問したことがあった。その際、趣味でやっている将棋の駒の制作を見せて頂いた。また、その木彫と漆塗りの技法を用いて『開業祝いに何かプレゼントしたい』と言って下さった。『なんでもやるので、決まったら連絡してくれ!』となった。

さて、何にしよう。三十路半ばの小さな手打ち蕎麦屋の店主に座右の銘などなかった。考えあぐねても中々出てこない。そんな時に、よしこれにしよう!と思い至る言葉に出会う。それが

【沒蹤跡もっしょうせき】

だった。続く

第3話 3度目の新聞記事

蕎麦宗を始めた当初、ユミ(亡き妻)の親戚筋から蕎麦粉を購入していた。彼女の父の従兄弟・長谷川さんは、山形は鶴岡で農業を営んでおり、自身の蕎麦好きも高じて《出羽香り》という香り高い品種の蕎麦を栽培し、製粉して送ってくれていた。後に高齢になったゆえに蕎麦栽培は止めてしまったが、今も特産の《鶴岡田川の赤蕪漬け》をお正月には決まって頂いている。

2009年の秋に、その届いた宅配便の段ボール箱を開けると蕎麦粉を梱包する新聞紙に眼が留まる。東京や名古屋での妙心寺展のお知らせを兼ね、玄侑宗久氏が記事を書いていた。氏は著作《中陰の花》で芥川賞を受賞した作家かつ、福島の福聚寺の住職でもある。

その『沒蹤跡のことを書いた文章をサラサラっと読んでふむふむと感心しつつ、されどどことなく僧侶の説法めいた話に鬱陶しさを覚え、そのまま他の新聞紙同様にリサイクルボックスに山積まれた。

ところがだ。その翌月、また同じ東京新聞のそのページが包み紙として使われていた。

『また玄侑宗久だよ〜』

なんて言って、リサイクルボックスへ。

するとなんとその翌月。再び頼んだ蕎麦粉の包み紙はまたまた【沒蹤跡】のその記事が載った新聞紙だった。これで3度目。いったいどういう理由で三度も使われたのかは知る由もない。しかし、さすがにこれは何かのメッセージなのではないのか。そんなことを思い、改めて記事を真剣に読み込んだ上で切り抜いて取っておくことにした。

内容は京都妙心寺の開山・関山慧玄とその生き方に関してで、足跡を残さない生き様は自信を持って《今》を生き切ることと同義ではないか、といった事が書かれていた。

ちょうど時代はブログの全盛期。物書きではない素人の自己言及と備忘録が一世を風靡しており、合わせてそれらに囚われた自己限定(私ってこんな人なの)の苦しみが、リーマンショックで影を落とした社会に鬱をはじめ心の病として現れていた頃だった。

初めて読んだ時の印象とは異なり、妙に自分の心に刺さった。関山慧玄が貫いた【沒蹤跡】という生き方に美学を感じた。考えてみれば大宗教の教祖、釈迦やイエスキリストでさえも、自身の足跡をこれみよがしに残してはいない。経典も聖書もその他色々も、彼等の言葉を弟子達が記録して残したに過ぎない。

それに加えて、二つを思った。一つは自身のこれまで。もう一つは臨済禅の総本山である《妙心寺》というその名。なぜなら、僕の料理の師である修行先《沼津・懐石八千代》の親方こと故・菅沼一郎氏は、その妙心寺の僧房にて料理修行をスタートさせた人だったからだ。続く

*リーマンショック…2008に起きた、アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻から連鎖的に拡がった世界的金融危機。

第4話 妙心寺と料理修行の記憶

1337年、時は南北朝時代。妙心寺の*開基を決めた花園法皇は、帰依する臨終間近の大徳寺開山・大燈国師(宗峰妙超)から、その弟子・関山慧玄を*開山として推挙される。元より根無草の旅僧だったため行方知れずの関山は、美濃(岐阜)山中で見つかる。足跡を残さぬ沒蹤跡を実践した稀有な僧侶は、栄華とは無縁の、農民にまみれた草庵暮らしの、質素な隠遁生活を送っていた。

七度も断るものの*院宣を受け京都へ戻り、1341年に晴れて正法山妙心寺の開山となった。その時66歳。

その妙心寺は中国の達磨大師から連なる臨済禅の系譜として毅然と屹立。室町幕府・足利義満に逆らってその怒りに触れ中絶するも、その後に乗り越えて復興再建。現在は臨済宗妙心寺派の全国3350の末寺の大本山となっている。そんな京都を彩る代表的な古刹は、江戸期の狩野探幽の天井画の龍でも有名である。

僕の料理の師である故・菅沼一郎氏は、この寺の僧房から修行をスタートした経験から、京懐石料理店としての営業に加えて精進料理の仕出し(出張料理)なども受けていた。沼津界隈の臨済宗妙心寺派のお寺で*回忌法要がある度に出向き、調理やサービスをしたのは、僕にとっても貴重な経験だ。吉祥寺《ひととてま》への出張ノウハウはこの時がベースにある。

例えば…。ある寺院の大法要の際に、100人前の出汁巻玉子を焼いた経験。3時間ほどひたすら巻き鍋を振るった実践は、腕前を上げるにはもってこいのまるで1000本ノック。厳しい禅寺の修行と同様に、血となり肉となり未だ記憶に新しいからこそ、あの【幸せの出汁巻玉子】は出来上がっている。

そんな記憶は様々な縁との繋がりの妙。新聞記事にある妙心寺の話題が、やけに心に刺さった理由の一つだった。続く

*開基・開山…開基とは、寺院や宗派を創立すること。 開山とは、寺院の創始者・宗派の祖。

*院宣…天皇や上皇が出すおふれ。何人たりとも逆らえない。

*回忌法要…寺の代々の住職あるいはその寺を開山した僧侶などの法要。200回忌とかあった。

第5話 足跡が消えてゆく

蕎麦粉の包み紙の新聞紙にあった記事の、妙心寺開山・関山慧玄が貫いた【沒蹤跡】という生き方に美学を感じ『それに加えて二つを思った』と書いた。その一つは第4話《妙心寺と料理修行》について。そしてもう一つが今回、第5話である。

完成した沒蹤跡の木彫りが届いたのは2011年。東日本大震災があった年だ。改めてその言葉に深く触れた際、まるで打ち寄せた波に消される砂浜の足跡のような人生の軌跡が浮かんだ。

僕は高校卒業の後、浪人・大学・就職・転勤・結婚・転職と蕎麦宗を開業するまで、ずいぶんと流転な生活を送ってきた。その間、途中に実家に戻ることも含めて、11回の引っ越しをして10ヶ所に居を置いた。しかし今の実家と廃屋になりかけている前居(蕎麦宗の2階)の他の8ヶ所は、もうすでにその建物すらない。

また、勤務した県立高校2つは今はもう無くなり、働いた飲食店3ヶ所は閉店している。

さらに、関わったり世話になった人達を多く早くに亡くしている事は、以前【死について語る】に書いた。

足跡が消えてゆく。こじつけかも知れないが、自身が歩いた痕跡が消えゆくことに寂しさと不思議さを想う。振り返るのは不要なことなのか。ポジティブに捉えるならば、前向きな日々を過ごせということか。

そんな風に意味を考えながら、あの頃の僕ら夫婦は突き詰めた断捨離をして至極シンプルな暮らしを求めた。クルマを手放した件は【ランチアY】に書いた通り。地デジ化に合わせてテレビもやめた。パソコンも携帯電話も不要とした。他人からは、浮世離れの仙人と言われた。震災に炙り出された《今一瞬を生きる》という思想は、まさに《禅》的で、まるで関山慧玄。

ただ不思議なものでモノが片付くと、ヒト=人間関係も片付いてゆく。言い換えると、しがらみが減る。そして身軽になった生活は、心を軽くする。必要な物はすでに揃っていて、特別に不自由することはなかった。自営業者同士の僕らの暮らしは、質素でも穏やかで自由な時間に包まれた豊かなものだった。少なくとも、若くして妻が亡くなるまでは…。続く

最終話 沒蹤跡の袈裟を脱ぎ捨てて

一人になった僕は、松下先生から頂いた木彫りの置物そのままに【沒蹤跡】を心に刻み込み、さらなる断捨離をして相変わらずに禅僧のような暮らしを続けた。

しかしながら命日から4年が経つ頃、心境に変化が訪れる。小田和正、スーパースター、台湾KOM、クラウドファンディング、フェラーリ…etc。色々な出来事が、沢山の出会いが、それまでのベクトルとは真逆の風を吹かせ、流れと龍に乗せて僕を運ぶ。

新たに目覚めた欲。果たせていない約束。諦めた夢、仕舞った野望。それらに少しでも近づき手にすべく、もう一度走りだせ。

自分の想いを、自身の足跡を、それらが役立つかも知れない、既知のあるいは未知の誰かの元へ。必要とするメッセージがその人たちに届き、一人でも多くの方々に楽しい毎日が訪れるように、『元気や勇気を贈りたい』とそう願って蕎麦宗noteが始まった。そうして11年間纏ってきた【沒蹤跡】の袈裟を脱ぎ捨てる時が来たのは、2020年1月11日。

それ以降、信じられないような出来事も沢山あった。想像もしていなかった人達と関わることになった。やがてそれらがまた新たな出会いを生み、地平の彼方へと進む力を与えてくれている。さて、どこへ向かっているのだろう?!。

ここ最近はFM蕎麦宗にて音声での発信も始めた。いずれにせよ、僕は自分の体験や経験しか語れない。空想の世界よりも、身近なリアルの方がよほどファンタジーめいている。だから、それらを書き連ね、気が向くままに続けてゆくのみ。

浜辺の足跡は波間に消えるのか、恐竜化石のように跡形が残るのか。先のことはどちらでもよい。目にした人が、うっすら残るその足跡に、光の如く立ち上がる背中を浮かべて、気付いたり真似たり着いて来たりしてくれたら嬉しい。

今はこんな風に想いは変化してきている。

誰のためでもない。

誰のものでもない。

自分の人生を

自分の脚で、

楽しみながら走ってゆけ。終

#ブログ #沒蹤跡 #懐石八千代 #恩師 #妙心寺

#関山慧玄 #玄侑宗久 #アフィリエイト #再会

#出汁巻玉子 #スピリチュアル

読んでくれてありがとう。少しはお役に立てたかな⁉︎。聞きたいことあったら、ぜひ質問くださいな。もし楽しい気持ちになれたなら、ほんの少しだけ応援ヨロシクです。