【連載】エピグラフ旅日記 第7回|藤本なほ子

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年4月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

エピグラフ旅日記(10月)

10月某日(2)つづき──サトクリフ『思い出の青い丘』

図書館のいちばん端の棚から……ということで、日本十進分類表のおしりのほうから手をつけてしまい、900番台後半の、その他の諸言語文学、ロシア・ソビエト文学、イタリア文学、スペイン文学、フランス文学あたりの棚をうろうろし続けている。分類番号の並びを気にせず、手あたりしだいに見ていたのだが、「もっとちゃんと、整然と進めよう」と反省し、棚の区切りで93-番台「英米文学」に飛び、番号の順に見てゆくことにした。

「英米文学」の最初のほう、文学史や作家研究の本が並ぶ棚で、紺色の背のソフトカバーの一冊が、なんとなく目に留まった。背には『思い出の青い丘』とある。……あれ? この本、私、知っているような気がする。

棚から抜きとってみると、薄いピンク色の表紙に、背の地色と同じ紺色の文字で「思い出の青い丘 R・サトクリフ作 猪熊葉子訳」と記され、その下に大きく、白い服を着た幼い子どもの絵がプリントされている。これは、やっぱり知ってる。私、この本を持っていた……。ぼんやりと、この本を置いていた子ども部屋の本棚の暗い焦げ茶色の質感も、いっしょに思い出されてくる。そうだ、あの本棚に並べて……確か、だいぶ気に入っていたのではなかったか。

表紙をめくり、カバーの、内側に折り込まれた袖の部分に印刷された簡単な紹介文を読む。ローズマリー・サトクリフは「ローマ軍支配下のイギリスを舞台に、心や身体に傷を受けた者が、その傷をのりこえて生きる様を描きつづけてきた、子どものための歴史物語作家」であるという。「サトクリフは、二歳の時スティル氏病に冒され歩行能力をうばわれてしまいます。そして、短い学校生活の期間をのぞくと、ほとんど母親の手で教育されました」。この本はそんなサトクリフが書いた初めての自伝であるらしい。うっすらと、憶えているような、いないような……。でも、気に入っていたという体感は、ますます強くせり上がってくる。

さらにめくってみる。エピグラフもあったがとりあえず通り過ぎて(←職務怠慢である)、本文を少し読んでみる。やはり思い出せない。意識の上ではまったく思い起こせない、記憶が見あたらないのに、本の外観が、手に持った感じが「私のこと、知ってるでしょ? 憶えてるでしょ? 好きだったでしょ……?」と強く訴えかけてくる。とても不思議な感覚。ふと出会った人の顔と姿に、「この人のことは知っている。いつか、自分となにかしらの深い関わりがあったはずだ」と確信するのだけれど、いったいどこの誰で、どんな名前で、自分とどんな関係があったのか、具体的なことはなにも思い出せない、というような……。

幼い頃の自分が持っていたはずの『思い出の青い丘』はもちろんこの個体ではないけれど(もしそうだとしたらほんとうに恐ろしい)、こんなふうに不意に再会してしまい、うれしくも少し怖い気持ちになる。古い本だから新刊の書店には並んでいないだろうし、今まで再会の機会に恵まれなかった。品切れや絶版の本も並んでいる図書館では、ときどきこういうことがある。

『思い出の青い丘』のエピグラフは次のようなものだった。

私の心をさしつらぬく風は

はるかかなたの国から吹いてくる

人の思いをよびさます、あの青い丘は

尖塔は、農場は、何なのだろうか?

──A・E・ハウスマン

これは詩の第1連だが、第2連を読むと、サトクリフがこの詩を引いた意味が見えてくる気がする。後注の★2にA・E・ハウスマンの詩の原文を引いておいたので、関心のある向きはごらんください。

10月某日(3)──T・S・エリオットのエピグラフを入力

自宅で、昨日図書館で見つけたT・S・エリオットの詩のエピグラフをデータベースに入力していく。岩波文庫の2冊、『荒地』(岩崎宗治訳、2010)と『四つの四重奏』(岩崎宗治訳、2011)より。エリオットの作品にはエピグラフが多く、この2冊だけでも19の引用がある。いずれもかなり凝っていて、訳注の情報量も多い。私はエリオットの詩を、恥ずかしながらまともに読んだことがないので、家で落ち着いて、少しでも読み、背景を調べながら入力したいと思ったのだ。

たとえば、『詩集(一九二〇年)』(Poems 1920)に収められた「ベデカーを携えたバーバンク 葉巻をくわえたブライシュタイン」(Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar)のエピグラフは、なんと6つの引用をコラージュしたものだという。

トラ-ラ-ラ-ラ-ラ-ラ-レイアー ──神ならぬものは永続せず、すべて煙──ゴンドラが止まった、そこは古い宮殿、その灰色とピンクのなんという魅惑──山羊たちと猿たち、それがまたなんと豊かな毛──このようにして伯爵夫人はお進みになり、小公園を抜け、そこでニオべが小函を捧呈し、辞去した。

(★3)

Tra-la-la-la-la-la-laire—nil nisi divinum stabile est; caetera fumus—the gondola stopped, the old palace was there, how charming its grey and pink—goats and monkeys, with such hair too!—so the countess passed on until she came through the little park, where Niobe presented her with a cabinet, and so departed.

(★4)

無礼な行いではあるが、訳注での解説に従い、引用の順に番号を振ってみる。

❶トラ-ラ-ラ-ラ-ラ-ラ-レイアー ──❷神ならぬものは永続せず、すべて煙──❸ゴンドラが止まった、そこは古い宮殿、その灰色とピンクのなんという魅惑──❹山羊たちと猿たち、❺それがまたなんと豊かな毛──❻このようにして伯爵夫人はお進みになり、小公園を抜け、そこでニオべが小函を捧呈し、辞去した。

❶Tra-la-la-la-la-la-laire—❷nil nisi divinum stabile est; caetera fumus—❸the gondola stopped, the old palace was there, how charming its grey and pink—❹goats and monkeys, ❺with such hair too!—❻so the countess passed on until she came through the little park, where Niobe presented her with a cabinet, and so departed.

岩波文庫版の訳注や、インターネットで参照した論文や資料(★5)によると、❶はテオフィル・ゴーチエの詩「入り江にて」、❷はアンドレア・マンテーニャの絵「聖セバスチャンの殉教」の中に書き込まれた言葉、❸はヘンリー・ジェイムズの小説『アスパンの恋文』、❹はシェイクスピアの戯曲『オセロー』、❺はロバート・ブラウニングの詩「ガルッピのトッカータ」(ただし、❺の最後にある「!」は、本来は❹の最後にあるものとのこと!)、そして❻はジョン・マーストンの仮面劇『ダービー伯爵未亡人である母アリスがアシュビー邸に到着した最初の晩の、ハンティンドン夫妻による歓待』──からの引用だという。そして、❻以外はすべて、この詩でうたわれるヴェネツィアに関係するフレーズだとのこと。

……くらくらしてくる。このエピグラフの中で素人が直接にヴェネツィアを連想できる文句は「ゴンドラ」ぐらいだ。しかし、たとえば❷の「神ならぬものは永続せず、すべて煙」はヴェネツィアの衰退を連想させるフレーズだが、画家マンテーニャはヴェネツィア出身で、引用元の絵「聖セバスチャンの殉教」もヴェネツィアの美術館に飾られているという。さらに、トーマス・マン『ヴェニスに死す』への示唆も読み取れるとのこと。❶❸❹❺もそれぞれ、ヴェネツィアが舞台だったり、ヴェネツィアを回顧したりする作品であるらしい。

エピグラフが、引用のパッチワークとなっている。縫い合わされた端切れの一つ一つが、さらに別の作品、別の文脈へとつながっている。(そのネットワークについては、多くの読解研究がなされている)

続けて詩の本文を、訳注を手がかりに読んでみる。全32行の詩に対して、岩波文庫版では7ページ強の訳注がつけられている。なぜなら、詩の本文もまた、他の作家の作品やヴェネツィアにまつわる歴史的事象への参照のコラージュとなっているからだ。なんらかの含意を匂わせる大小の図像を組み合わせてつくられた、一枚の絵のようである(注釈がなければ、私にはまったく読み解けない)。そしてその全体で、当時のヴェネツィアに群れる人々の金銭欲と色欲、この町の凋落と退廃ぶりをうたっている。

原詩を読むときっと、そのような意味内容だけでなく、語感やリズムから感覚的に受けとるものがあるのだろうと想像する。

そこではたと立ち止まる。この作品では、エピグラフも本文も引用のコラージュである。ならば、エピグラフと本文を分かつものは何だろうか? エリオットはなぜ、どのように、エピグラフと本文とを分けているのだろうか?

しばらくして思い当たったのは、エピグラフは完全な引用のみから成り立ち、一方で本文では、他の作品から引いた文句であっても、なんらかのアレンジをしているのではないかということ。……岩波文庫版の訳注やインターネット上の論文を確認すると、やはりどうやらそうらしい。

考えてみれば、なんとなく納得もいく。エピグラフには「他の作品の引用でつくる」という暗黙の前提があるから、他の作家の作中の文句を、そのまま堂々と使うことができる。しかし作品の本文においては、なかなかそういうわけにもいかないだろう(そんなことをしては剽窃の謗りもまぬかれない)。

それにそもそも、他の作品の言葉がそのままの形で、自分のつくる詩のなかに嵌めこんで使える、使いたい、と思うような事態は(まさに「引用の織物」としての作品を企図する場合を除けば)少ないのではないか。自分が表現したいと欲するイメージの細部として組み込むために、なんらかのアレンジをせざるをえなくなるのではないか。(★6)

とすると、エリオットは、過去のさまざまな作品を織り込んでイメージをつくるその方法を、詩の本文とエピグラフとで使い分けているとも考えられる。エピグラフでは、他作品の文句をそのまま抜き取り、縫い合わせて一枚のパッチワークをつくる。そして詩の本文では、より自由に変形をほどこして、自分のつくりたい世界の像をつくり、含意の奥行きをいっそう複雑で曖昧なものにする。──そのように、異なる引用(参照)の方法でテキストをつくり分けることを、エリオットは楽しんでいたのではないか?

……などと、浅薄ながらつらつらと考えていた。もっと適切な読み方や、別の視点からの捉え方があるのだろうと思う。お気づきの点はぜひご教示ください。

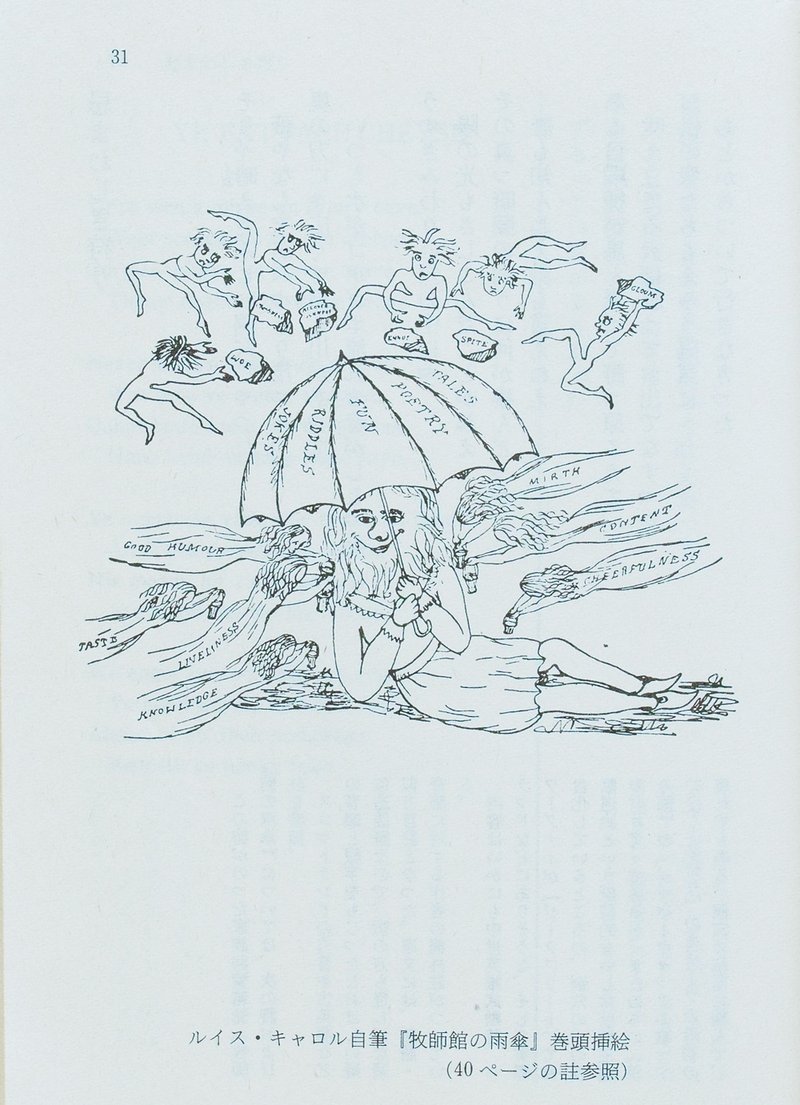

10月某日(4)──『ルイス・キャロル詩集』で道草(詳細は略)

図書館で少しだけ作業。英米詩の棚。ジョン・キーツ、S・T・コウルリッジなど。

『原典対照 ルイス・キャロル詩集』(高橋康也・沢崎順之助訳、ちくま文庫、1989)。見開き2ページの左側4分の1ほどに詩の原文、右側4分の3ほどに日本語訳、全体の下に解説というレイアウト。解説がとても充実している。

キャロルは13歳の頃から詩誌や雑誌をつくって家族で回覧していたのだという。その最初期の詩がとても面白くて、ついつい読みふける。キャロル自筆のイラストや手書き文字にも見入ってしまう。

しかし残念ながらエピグラフの収穫はナシ。ふと我に返って目を上げると、まだ午後も早いのに窓の外は暗く、今にも雨が降ってきそうな雲行き。あわてて本を棚に戻し、荷物をまとめて帰宅する。この日はほぼ道草で終わってしまった。

10月某日(5)──吉田健一訳『訳詩集 葡萄酒の色』とシェイクスピアのソネット第18番、ブレイク「無垢の予兆」の置き土産

いつもの図書館で「英米文学」の棚を見てゆく。前回に引き続いて931「詩」、そして932「戯曲」を経て933「小説.物語」の入口まで。

(ちなみに、戯曲作品でエピグラフが置かれたものはかなり少ないようだ。一般に戯曲は、読まれるものとしてより、まずは上演されるものとして書かれるのだろうから、当然といえば当然である。逆に考えて、戯曲にエピグラフが付されるのはどんな場合だろうかということが気になる)

岩波文庫の対訳詩集の叢書「イギリス詩人選」と「アメリカ詩人選」。まとめて見てみたいと思ったが、図書館では作家の五十音順でばらばらに置かれている。そこで、エピグラフ探索の記録に使っている文庫目録の分冊の余白にラインナップを書いて、1冊確認するたびにチェックマークを入れていく。

吉田健一訳『訳詩集 葡萄酒の色』(岩波文庫、2013)。扉をめくった次の左側のページ、目次の前に、ギリシア語で書かれたエピグラフが置かれている。

これについては、巻末の富士川義之先生による「解説」に次のようにあった。

ちなみに、この訳詩集の巻頭にあるギリシア語の引用句の出典は、ホメロス『オデュッセイア』第二歌よりのもの。そこに見出せる、「眼光輝くアテネは一行のために順風を起し、激しい西風が、葡萄酒色の海の面を、音を立てて吹き渡る」(松平千秋訳)から表題の『葡萄酒の色』は採られているようである。

(★7)

このギリシア語のエピグラフを見ただけで「おお! これは『オデュッセイア』の第二歌のあのくだり」などと思い当たるようであれば格好いいのだが(そしてエピグラフ採集&調査の仕事もきっと捗るのだが)、残念ながらそうはいかない。しばらく前までうろうろしていた「その他の諸言語文学」の棚に再度向かい、松平千秋訳、岩波文庫版の『オデュッセイア』を探して閲覧席に持ってくる。たしかに、第二歌の最後、オデュッセウスの息子テレマコスが女神アテネに導かれ、父を探す旅へと船出をする場面に、この一節が見つかった。

テレマコスが乗船しようとすると、女神が先に立ち艫の辺りに坐ったが、テレマコスもその傍らに腰をおろす。水夫たちは艫綱を解き、やがて自らも乗船して漕ぎ手の座につく。眼光輝くアテネは一行のために順風を起し、激しい西風が、葡萄酒色の海の面を、音を立てて吹き渡る。テレマコスが水夫たちを促して、船索にかかれと命ずると、命に応じて水夫たちは、樅材の帆柱を持ち上げ、帆柱受けの凹みに据えて綱でしっかと固定し、ついで頑丈に縒った牛皮の綱を引いて白帆を張る。風は帆の腹に吹きつけ、波を切る船の舳先の辺りでは、赤黒い波が声高な叫びをあげ、船は波を越えて航路をひたすらに進む。水夫たちは、脚速き黒船の索具を結び終えると、なみなみと縁まで酒を満たした混酒器を据え、永遠にいます神々、わけても眼光輝くゼウスの姫神に神酒を献じた。かくて船は夜を徹し、さらには暁の船路を、貫くが如く進んだ。

(★8)

女神が起こした西風が、海面の上を吹き渡る。その風に乗って船は陸を離れ、沖へと進んでいく。訳語のリズムも波のようで、読みながら、船で海を渡る時の、甲板で風を受けている心持ちを思い出す。しかし、ふつうは青いはずの海が、なぜ「葡萄酒色」なのだろう? ……前のページを繰ってみると、これは陽が落ちたのちの船出であることがわかった(★9)。

テレマコスのその後はとりあえず『オデュッセイア』の本の中に置いておくこととし、吉田健一訳『葡萄酒の色』に戻って、エピグラフと周辺情報を記録し、せっかくなので幾つかの詩を読む。同氏のエッセイなどから受ける印象とはまた違い、わかりやすい訳語の連なりに、なにが、と捉えがたい不思議な美しさがある。

君を夏の一日に喩へようか。

君は更に美しくて、更に優しい。

心ない風は五月の蕾を散らし、

又、夏の期限が余りにも短いのを何とすればいいのか。

Shall I compare thee to a summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And summer’s lease hath all too short a date:

(★10)

この、シェイクスピア「十四行詩 第一八番」(William Shakespeare, Sonnet 18, The Sonnets, 1609)の冒頭部分の訳について、巻末の富士川義之「解説」で竹友藻風、西脇順三郎による訳文との比較がされていた。それぞれの訳文を後注★11に引用しておく。

*

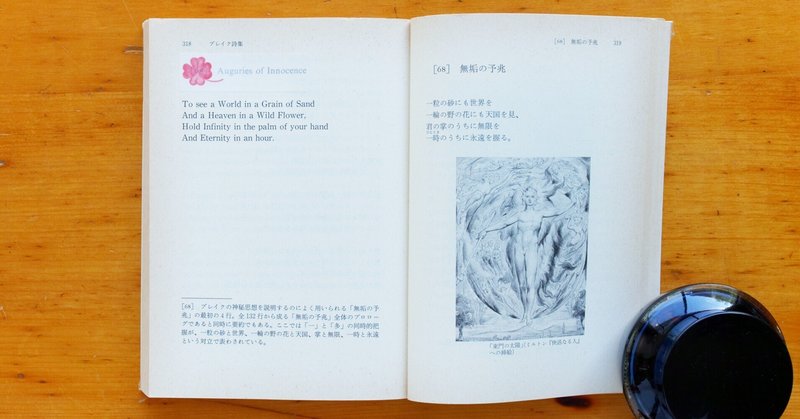

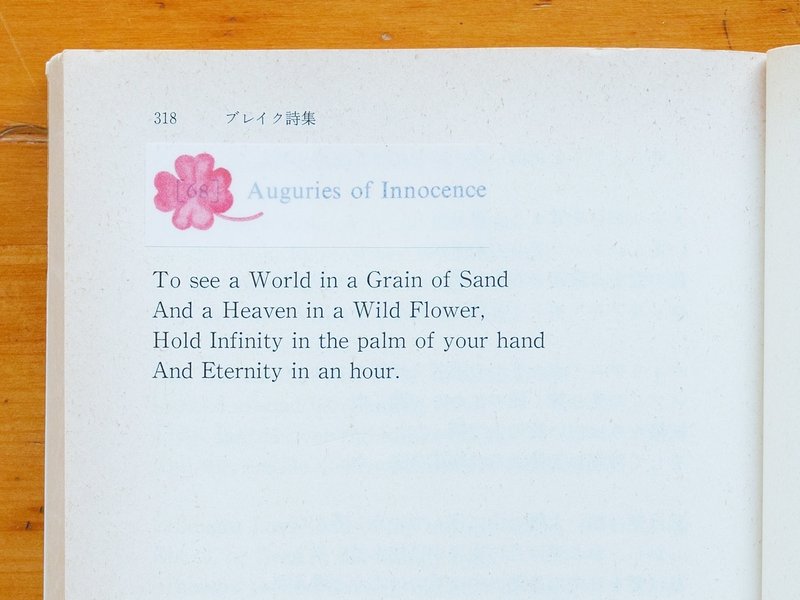

「詩」のカテゴリーの調査を続ける。岩波文庫の「イギリス詩人選」の一冊、『対訳 ブレイク詩集』(松島正一編、2004)を1ページずつ繰っていくと、先人からの思わぬ置き土産があった。

「無垢の予兆」の訳題で知られる詩”Auguries of Innocence”の原文のタイトルに花の付箋が、通し番号を花弁で囲むように貼られている。「この詩は素敵ですよ」と、あとに続く読者たちに知らせてくれている。

図書館の蔵書は、このような、先人の過ごした時間の痕跡に偶然出会うことがあってたのしい。しおり代わりにしたらしいコンサートや映画、植物園などの半券や買い物のレシートが挟まれたままになっていることはよくある。これらの多くは、気づかずに残してしまった「跡」であって、投壜通信のように意図的に残されたメッセージではない。たまたま残ってしまった影、匂いのようなもの。それにたまたま、私のような誰かが出会う。この本をかつて読んだ別の人の存在、別の人の時間をほのかに感じる。

この日はほかにテネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電車』、P・B・シェリー『鎖を解かれたプロメテウス』、ワシントン・アーヴィング『ブレイスブリッジ邸』、ジェーン・カンピオン『ピアノ・レッスン』などのエピグラフが収穫だった。

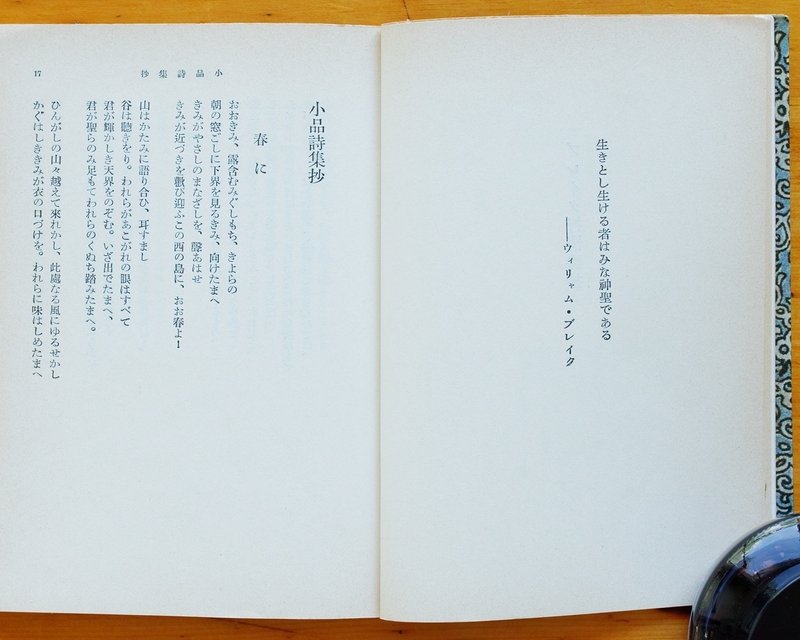

『改訳 ブレイク叙情詩抄』(寿岳文章訳、岩波文庫、1931)には、訳者の寿岳文章先生によるエピグラフがあった。

生きとし生ける者はみな神聖である

──ウィリャム・ブレイク

☆8月の「エピグラフ旅日記」はお休みをいただきます。次回の更新は9月末日の予定です。

★冒頭画像

『対訳 ブレイク詩集』(松島正一編、イギリス詩人選(4)、岩波文庫、2004)pp.318-319。

★1 ローズマリー・サトクリフ『思い出の青い丘』(猪熊葉子訳、岩波書店、1985) Rosemary Sutcliff, Blue remembered hills : a recollection, The Bodley Head, 1983.

★2 『思い出の青い丘』のエピグラフに引かれた詩は、イギリスの古典学者で詩人のA・E・ハウスマン Alfred Edward Housman(1859-1936)の連作詩集『シュロップシャーの若者』(A Shropshire Lad, 1896)に収められた一篇。以下に第2連まで掲げる。(原文はProject Gutenbergに拠る)

Into my heart an air that kills

From yon far country blows:

What are those blue remembered hills,

What spires, what farms are those?

That is the land of lost content,

I see it shining plain,

The happy highways where I went

And cannot come again.

★3 T・S・エリオット『荒地』(岩崎宗治訳、2010)p.51。

★4 T. S. Eliot, Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar, Poems (1920). 引用したテキストはProject Gutenbergに拠る。

★5 滝沢博「「ベデカーを持ったバーバンク:葉巻を咥えたブライスタイン」を解読する──T. S. エリオット研究──」(『高岡法科大学紀要』第25号、2014.3、p.49-73)などを参照した(この論文はJ-STAGEにて閲覧。岩波文庫版の訳注では省略されている、エピグラフ中の引用とヴェネツィアとの関わりなどもわかりやすく示されている)。

★6 他の作家の作品のフレーズがぴったり使える、使いたいと思い、そのまま作品のなかに織り込むこともあるかもしれない。しかしその時には、それが「剽窃」ではなく引用や参照であるということが書き手と読み手のあいだに自然と共有されるような──あるいは、そのような読み解きを待つような──書き方が求められるのではないか。

また、散文であれば、文字のレイアウトを変えたり出典を示したりすることで、それが引用だと知らせることもできるが、そのような体裁が意図に合うかどうかはまた別問題となる。

★7 『訳詩集 葡萄酒の色』p.325。

★8 ホメロス『オデュッセイア』(松平千秋訳、上巻、岩波文庫、1994)pp.54-55。なお、引用部分中の「船索」「索具」は、船上で使うロープやロープで作った道具を指すと考えられる。「混酒器」(krater)は葡萄酒に水や香料、蜂蜜などを混ぜるための、口の広い壺のような器。

★9 あとで調べたところ、ホメロスにおける「葡萄酒色の海」の解釈には諸説あるようである。

★10 日本語訳は吉田健一訳『訳詩集 葡萄酒の色』p.20(pp.325-326にも掲載あり)。英語原文はProject GutenbergのeBookより。

★11 『訳詩集 葡萄酒の色』巻末の富士川義之「解説」pp.326-327で紹介されているシェイクスピア「十四行詩 第一八番」の冒頭4行の竹友藻風訳、西脇順三郎訳は以下のとおり。比較のため、原文と吉田健一訳も再掲する。

《原文》

Shall I compare thee to a summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And summer’s lease hath all too short a date:

《吉田健一訳》

君を夏の一日に喩へようか。

君は更に美しくて、更に優しい。

心ない風は五月の蕾を散らし、

又、夏の期限が余りにも短いのを何とすればいいのか。

《竹友藻風訳》

君をしもたぐへつべきか、夏の日に

うるはしさ、おだやかさ、君はまされり。

あらき風、五月の愛しき芽を落し、

夏占むる時のかぎりの短かさよ。

《西脇順三郎訳》

君を夏の日にたとえても

君はもっと美しいもっとおだやかだ

手荒い風は五月の蕾をふるわし

また夏の季節はあまりにも短い命。

なお、訳詩の原文は、竹友訳は竹友藻風訳『訳詩集 法苑林』(潮人社、1951)p.3を国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧し確認。西脇訳は『筑摩世界文学大系88 名詩集』(篠田一士編、筑摩書房、1991)p.67で確認した。

◎プロフィール

藤本なほ子(ふじもと なほこ)

美術作家、編集者。

美術の領域でことばに関する作品をつくっている。また、辞書や一般書籍の編集・執筆・校正に携わる。

ウェブサイト https://nafokof.net/

Facebook nahoko.fujimoto.9

Twitter @nafokof

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

第6回 ペレック先生、困ります

第7回 これが最初のエピグラフ?

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回