さまよう妖怪——柳田國男が考えた妖怪の正体とは

妖怪の歴史と生活が疎んじられるのは、妖怪が実在するのか、という疑いが横たわっているからである。妖怪の歴史は、言ってみれば、日本人の感情の歴史だった。柳田が妖怪に関心を寄せたのも、「常民」の形にならない感情、不定型な想念を反映していると考えたからにほかならない。柳田の「妖怪は零落した神」であるという評言には、妖怪が蔑ろにされていることにたいする、恨みと焦燥が滲みでているのである。

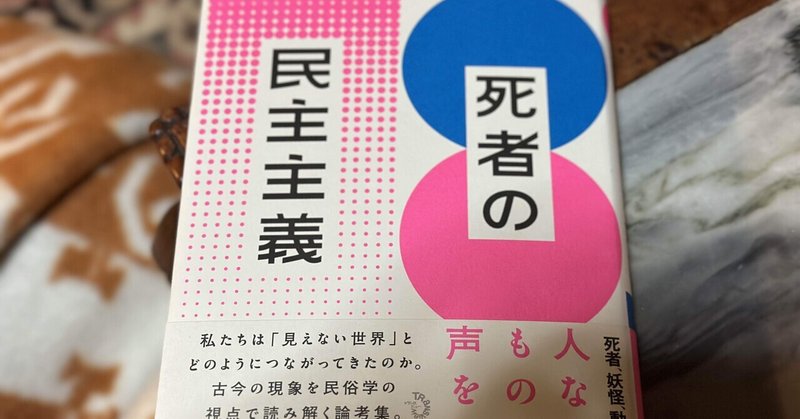

民俗学者・作家の畑中章宏氏による『死者の民主主義』からの一節である。

柳田國男の代表作『遠野物語』(1910年)にも河童や天狗などの妖怪が多く登場する。柳田にとって妖怪は「目前の出来事」であり、「現在の事実」であったらしい。1905年に柳田が発表した『幽冥談』には、ある歌よみが山中で「天狗」に会った話が出てくる。天狗は「あの村を焼いてしまわねばならぬ」といい、「ちょいと指したところがたちまち村は焼けた」。柳田はこれおを天狗の所業だとし、しかも「これらは事実であろうと思う」と述べる。

柳田は妖怪や天狗信仰の歴史の研究を通して、民間信仰や固有信仰に裏打ちされた日本人の独自の霊魂観や世界観を明らかにしようとした、と畑中氏は述べる。日本人の死生観は「現世(うつし世)」と「幽冥(かくり世)」を分け、そこに非対称性をみる(一方から他方は見えるが逆からは見えない)。柳田はこの二つの「世」が交わるところに、「天狗」に代表されるような土着的な信仰を位置づけたのである。

しかし、妖怪は「神」の存在であったところから徐々に「零落」していく。元はすべての水信仰を守る神であり、畏怖や信仰の対象であったのに、単に人を驚かすだけの存在となってしまった。また、新しい学問が畏怖の原因を明らかにしてしまった。地方によっては「水」がもたらす災いの原因を河童に求めたため、その部分だけが強調されてしまった。しかし、柳田の妖怪譚は、そうしたカテゴライズにおさまらない懐の広さを持っている、と畑中氏は指摘する。

東日本大震災後、東北の地でタクシー運転手が幽霊を車に乗せたという複数の逸話が話題となった。畑中氏は「そもそもタクシーの運転手が幽霊を乗せて走るのは、決して珍しいことではない」と述べる。柳田國男も「怨霊(おんりょう)」や「御霊(ごりょう)」の性格を民俗学の立場から明らかにすることに情熱を傾けていたという。その対象は「縁者なきものの亡魂、他郷で死去したものの死霊、遭難・事故・自殺・戦死など非業の死をとげたものの亡霊、未婚のまま急死した若者の霊、あるいは愛児の夭折したものの霊魂など、現世に怨恨をのこす迷える怨霊」だった。畑中氏は「こうした「霊」が集合性を帯び、個人から離れて公共化され、抽象化されたのが日本の妖怪なのだ」と考える。

妖怪とは、実在するか疑わしい未確認動物(UMA:Unidentified Mysterious Animals)のようなものではなく、日本人の「形にならない感情、不定型な想念」を反映したものであり、いわば日本人の感情の歴史を反映したものなのではないか。その意味では、東日本大震災後に現れたタクシー運転手の幽霊目撃譚も、災害によって非業の死を遂げた死者たちに対する私たちの「情念」を反映したものなのであり、民俗学的に考えればリアルなものなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?