鶴見俊輔がみた哲学言語の未来——『不定形の思想』を読む

これまでの哲学言語は、抽象的なレベルのみで思想をくりひろげることで足れりとしていた。しかし今後の哲学言語は、抽象的なレベルで思想をつきはなさずに、それの具体化までの責任をとることにしなければいけない。(中略)

僕は、哲学は学問とちがうのだから、学者ぶったりすました態度をしなくてもいいと思う。日本の哲学言語も、落語などから新しい単語とシンタクスを学ぶべきだと思う。「泣きをいれる」とか「一目さんに逃げ」といった風な言いまわしを哲学言語の中にいれることは、できないか。哲学言語の中に、もっと遊びの精神が入って来ることを僕は悪いことと思わない。

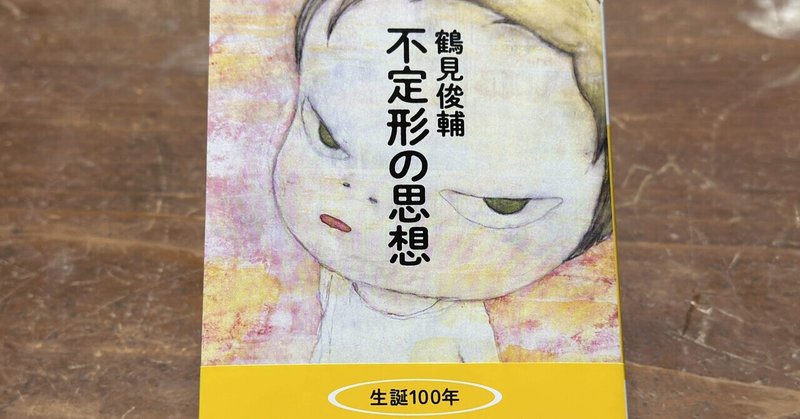

鶴見俊輔の『不定形の思想』は文藝春秋社の単行本(1968年)を文庫化したもので、引用したものは「哲学の言語」という論考より。初出は1949年に雑誌「思想」に収録されているものである。

鶴見俊輔(つるみ しゅんすけ, 1922 - 2015)は日本の哲学者。ハーバード大学で哲学を学んだ後、リベラルな立場の批評で論壇を牽引。アメリカのプラグマティズム哲学を日本に紹介した。雑誌「思想の科学」発行の中核を担い、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)など社会運動にも携わった。評論も多く、その対象は社会問題から小説、大衆芸術までと幅広い。著書は『戦時期日本の精神史』(1982年)、『アメリカ哲学』(2008年)など多数ある。

鶴見は日本において哲学の言葉が日常用語から断絶してしまっている現状を嘆く。「日本においては他の国々におけるよりも強く、日常言語によってやさしく言えることについてさえ無理に「学者」ぶった発言をおこないたいとつとめる故に、明治以後の日本の哲学言語は、日常生活の言語から断絶したものとなった」という。

その最たる例として、西田幾多郎が挙げられれている。例えば「絶対矛盾的自己同一的関係」のような言葉は、単語としてただちに了解されるための長さの制限をはるかに超えていると批判する。「絶対矛盾的自己同一」「絶対現在的世界」「絶対無」といった言葉が西田の文章の中で反復してあらわれると、読者は次第にその言葉になれてきて、意味を了解しているように錯覚してしまう。そのとき、「そういう言葉が、わからぬなりにやはり分ったような気分になるということは、既にその著者の権威に身をゆだねていることだ」と鶴見はいう。つまり、本当にその言葉の意味を理解しているのではなく「西田幾多郎先生の言う『絶対無』だから」と、哲学者に権威づけしてわかったつもりになっているだけだという。

アメリカで哲学を学んだ鶴見らしい見方である。欧州のドイツ観念論哲学などに比べると、米国のプラグラマティズム哲学の文章は、一つのことを言うために例えや比喩を何度かくり返し、読者が「わかる」ように努める傾向がある。そして、そもそも「フィロソフィー(philosophy)」とは「学問」といったようなもったいぶったものではなく、「知恵を愛すること」という程度の意味であったのだが、それが日本に輸入されたとき、明治の時代に「哲学」というしかつめらしい訳語があてられ、とりすました態度を取るようになったという。

哲学言語の未来はどうあるべきか。鶴見は、哲学の言葉はもっとやさしくなって良いという。もっと日常用語に近づくべきなのだ。また、抽象的なレベルで議論を終わらすのではなく、具体的なところまで掘り下げるような「具体化の責任」をとるべきであるという。鶴見は「哲学は学問とちがうのだから」と、そもそも哲学を学問と捉えることから離れるように提案する。そして、日本の哲学言語は、日常用語、例えば落語などから新しい用語を取り入れてもいいのではないかと柔軟で斬新な発想をする。哲学言語の中にもっと「遊び」の精神を入れるべきだというのである。

鶴見のこの提案(1949年)から70年以上が過ぎた。現在の日本における「哲学」は、当時に比べて一般人に親しみやすいものになっているだろうか。哲学用語に日常の遊びの精神を取り入れたり、庶民の言葉に近づいたり、具体化するところまでの責任を負っているだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?