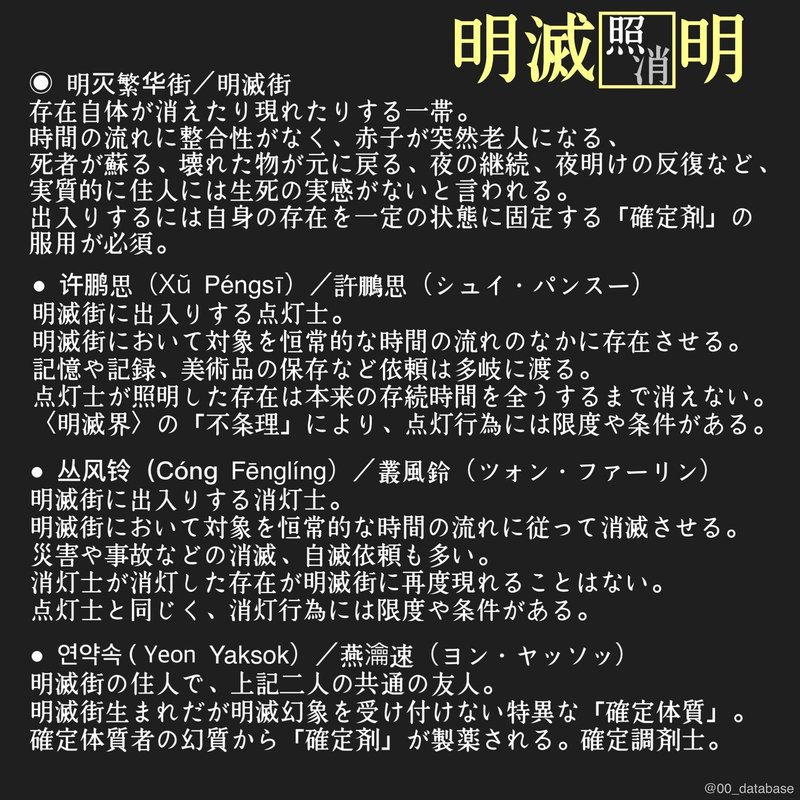

『氷山の1.8910402角』

---

「氷山の一角には厳密な定義があります」

チャンネルを変えると、抑揚を制御した声が深刻そうに述べていた。

「具体的な数値は場の幻質によって変化しますが、原則として、存在量(パラディグニティ)を超立方体に一般化します。基準となるのはn次元の正八胞体です。16個の点を頂点とする正八胞体の中に点Pをとり、求める対象と、正八胞体の各胞に関するPの対象点に共通する超体積、それが従来の1パラディグニティ(1pdi)とされていました。虚幻界を除く現慣性系の時象学では通常、氷山の一角とはこの1pdiを指しますが、ご存知のように、ここ明滅街では一秒前の定理も公理もあてになりません」

今朝のニュース番組では、この基準値が1.891042…へと「明滅」したことを報じていた。

冬でも暖かい部屋で痺れるほど冷えたアイスコーヒーを飲むことを好しとする叢風鈴(ツォン・ファーリン)は、シリコンとステンレスのハイブリッド式ストローでグラスをかき混ぜながら呟く。

「溶けない氷か、解けない公理か」

茶店を兼ねた薬屋には、分厚いブラウン管テレビが反重力の影響で天井まで浮き上がっていた。明滅街の「不条理」による幻象の一種だが、それほど広くない室内のデッドスペースを有効活用しているともいえる。

「何か言った?」と白衣を纏った燕瀹速(ヨン・ヤッソッ)が暖簾を分けて顔を出した。手には、デフォルメされた魚の絵が描かれたプラスチック製の器。刻んだ魚肉ソーセージとキャベツをくたくたに炒めたものが入っている。

「なんで四捨五入しないんだろう」

「不毛な問いだと思うよ」

「1.9でもおかしいか」

「そういう意味ではなく」

風鈴がテレビに視線を向けたまま漏らした問いに、瀹速はさして関心もなさそうに答えた。減らないアイスコーヒーに風鈴は重い溜息を落とす。瀹速は初耳だが、聞けばこの会話は彼女にとって六度目らしい。風鈴によればこの後、瀹速はまた一から炒め物を作り直すそうだ。繰り返す時象にうんざりした様子で、憂さ晴らしをするように水面に浮かぶ氷をストローで鋭く突いている。

「すまない、薬局のくせに確定剤の在庫もなくて。最近、供給が追いつかないんだ。幻質から精製するとなるとかなり時間がかかる」

「大丈夫だよ、君が気に病むことじゃない。私の危機管理意識が弛んでいただけだ」

猫の鳴き声がする。ステンドグラスを張られた薬屋の玄関は、戸の部分だけ透明なガラスでできていた。純白の猫が姿勢良く座り、店主が出てくるのをじっと待っている。瀹速が玄関へ向かうと、脱力した風鈴は「やっと環が断ち切れた」と円卓に突っ伏する。

戸を開ける。瀹速は「クルム」(雲という意味だ、空を流れる白い雲のように気ままなこの猫に相応しいと思い名付けた)と白猫に呼びかけた。片膝をついてクルムの目の前に器を置くと、光を反射する革靴が視界に入る。

「小白(シロちゃん)、また朝飯のおねだりか」

着崩したカジュアルスーツ姿でやってきた許鵬思(シュイ・パンスー)は、約束の時間に遅れてきたことを悪びれもせず、しゃがんで猫を撫でた。その悠長な態度に瀹速は眉を顰め、友情に罅を入れないための忠告のつもりで耳打ちする。

「君が来るのを待ってたよ。ここ一時間ほどの時間帯がループしているらしい。もう六時間以上朝のニュースを観てるんだって。呼び出した当人がどうして遅れてくるのさ、頼まれごとまでされてるのに」

「今朝起きたら時計が、乾燥させる前の乳扇(チーズ)みたいに溶けてたから。確定剤は無事だから安心していい」

嘘つけ。確定処置を施した点灯士に明滅幻象が起きるものか。指摘する気にもならず、早く行ってやってくれと鵬思を促す。

昨夜、風鈴は同期たちとの飲み会帰り、うっかり確定剤を忘れてそのまま明滅街に入界してしまったせいで、散々な目に合っていた。ガラス戸を押し開けると、待ち侘びた風鈴が手を伸ばした。オレンジ、ペリドット、ベビーピンク、ターコイズブルー、レモンイエロー。喫茶スペースに並ぶ色とりどりの丸椅子が、回転木馬(メリーゴーランド)の馬のように常に高さを変えて動いている。時計の針が七度目の朝十時を示すところだった。風鈴の認識処理能力が限界を訴える。

「点灯士、早くそれを寄越して」

「珈琲で飲むのか? 胃が荒れるぞ」

「水道からも珈琲しか出てこないんだから仕方ない。それに胃はとっくに荒れてる」

やっとひと心地ついた風鈴が、ようやく話題の切り替わったテレビをぼんやり眺める。番組に出演するアナウンサーやコメンテーターたちは既に氷山の一角の件を忘れ、別の話題に花を咲かせている。

高さが均等になった丸椅子に鵬思と瀹速が腰掛ける。円卓を囲み、鵬思は愛用の腕時計を確認した。十時十分。約束より一時間十分、いや七時間以上遅れてしまったが、会合の開始だ。

約束といえば、瀹速の名前はハングル表記で「約束」を意味するという。何もかもが確約されない明滅街の住人であるにも関わらず、瀹速は文字通り約束された人間、明滅幻象を受け付けない「確定体質者」だ。確定剤を服用しなければ明滅してしまう者からすれば羨ましい限りである。確定体質者が抱える問題もあるのだが、少なくともこの日の風鈴は、少しだけ瀹速のことが羨ましかった。

風鈴は空になったアイスコーヒーの氷をカラコロと頬張り、鵬思をジトと睨め付ける。

「で、呼びつけた訳は」

「蒲公英の件だ」

玄関から鵬思たちと一緒にするりと店内に入ってきた白猫が、耳をぴくりと動かす。蜂蜜色の大きな瞳に三人の姿が映る。

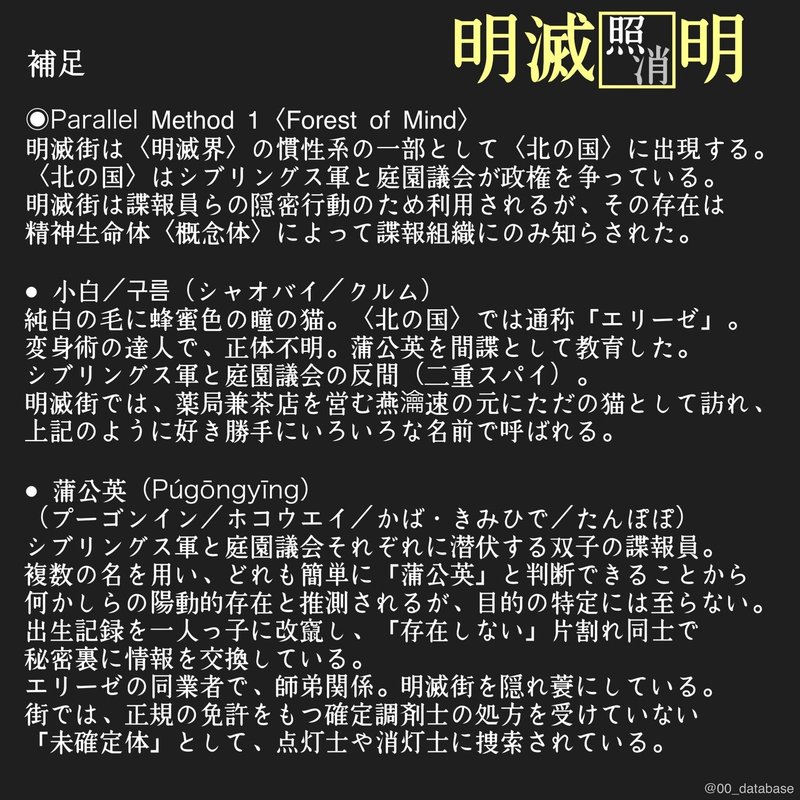

蒲公英。読み方は多数あれど、どう呼ぶのが正確かは誰にも分からない。しばらく前から正規の確定処置を受けずに街に出入りしている「未確定体」であることが発覚し、点灯士の鵬思と消灯士の風鈴が捜索している。しかるべき処置を受けずに明滅を繰り返す外的存在は、存在そのものが不安定なこの領域のバランスを崩す脅威となりかねない。

友人である瀹速を守る。瀹速の存在する世界を守る。それが、職業的倫理より上位にある鵬思と風鈴の行動原理であり、意志だった。

明滅幻象を受け付けない明滅街の住人ということは、逆に「まっとうな」消失現象の前では、摂理に従っていち早く消滅してしまう存在であるということだ。無論、再び存在を点灯させることも叶わない。この街では死者が蘇生するなんてことは日常茶飯事だが、瀹速のような確定体質者は、不条理という理が崩れた明滅街では最もか弱い灯火となる。

鵬思が立体映像を展開する。不鮮明だが、監視カメラに一瞬映り込んだ蒲公英と思われる人影が、通りから路地裏へ消えていく挙動がリピート再生される。これは確定処理したデータで、明滅街の自然幻象によって改竄されることはない。手掛かりはこれだけだったが、広い明滅街で捜索エリアを絞り込むことができただけでも前進と言えるだろう。

「先頃、明滅街の現界スポットとして座標固定されている〈北の国〉からの侵入者らしい、との報告を受けた。この街の存在を誰がどうやって、なぜ奴に漏らしたのかは未だ分からない」

「座標から街の一部だけでも一時離脱することはできない? 少し“揺らし”て厄介者を振り落とすとか」

「点灯士協会から中央部へ掛け合ってるが、望み薄だ。シグナル振動補正値の誤差範囲を越えている。超過不均衡状態では、座標をずらした瞬間に明滅した時象や確定体質者が完全消失(ロスト)してしまう可能性がある」

「かといって、慣性系間転移のように街ごと広域確定化するわけにもいかない、か。干渉壁が解除されれば、それこそ蒲公英は大量流入する外部駆動体の氷山の一角に過ぎない存在となる……消灯士同盟のお偉方もその一点張りだ。その辺り、どうも現場の者と上層部では見解の不一致がある」

「〈三点連盟協定〉に抵触する内政干渉と糾弾されるのを避けたいのも本音だろうな。だが一理ある。大規模な点滅干渉行為は、街自体にとっても負担だ。ここが崩壊したんじゃ本末転倒、結局俺たちが個別に捜索するしかない。いつもの依頼と同じように」

議論を展開する点灯士と消灯士を眺めながら、瀹速は白猫のクルムを抱き上げ膝の上で撫でる。クルムはいつもより大人しい。

この貴重な二人の友達が、街の住人のために、特に自分のために必死になってくれていることは分かっていた。自意識過剰ではなく、それは子どもの頃に三人が出会ってからずっと続く交友関係に裏打ちされた「確かな」友情だ。だが、一介の調剤士である瀹速にできることは、せいぜい仕事で街へやってくる二人のためにささやかな情報提供をしたり、寝食の場を用意することくらいだった。

「氷山の一角……」

冬には寒々しく感じる音を立てて、グラスのなかの氷が溶けて崩れる音がした。

「クルム。君、なにか知ってるかい」

あたたかく滑らかで柔らかい毛並みを撫でながら、瀹速はつぶやいた。声に出してみると、自分で思ったよりもずっと切ない響きをしていた。自分自身の声色に驚きつつも、その頼りなさに無力感を覚える。

「知るわけないよね」

首を曲げて見上げた白猫の蕩けそうな蜂蜜色の瞳は、じっと、今にも消えそうな微笑みを浮かべる確定体質者を捉えていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?