アナログとデジタルの間(はざま)で

凸凹がある街並

私が今住んでいるロンドン北部の町は、遠い昔に世界史で習った「薔薇戦争」の舞台にもなった場所ということで、今でも町の所々に昔の面影を見ることができます。私は森や海などの自然の他に、人々が創意工夫で作り上げてきた建物や街並みの中に身を置くのも好きで、近所を散歩しながら味わいのある昔風の造りや細工、壁のちょっとした凹凸などを眺めるのが楽しみのひとつとなっています。

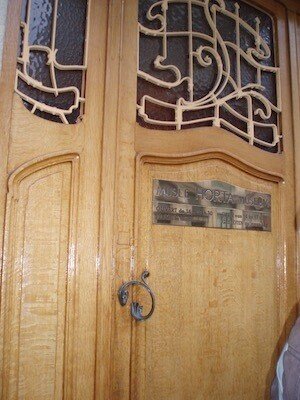

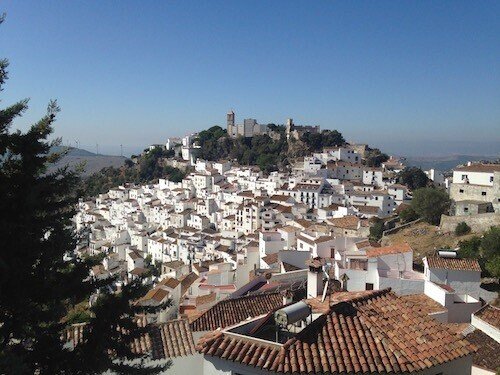

以前住んでいたベルギーのアール・ヌーボーの家が立ち並ぶ通り、スペインやギリシャの白い村、昔の面影が残る東京の下町や鎌倉の小路、等々。。 共通するのは、 (少なくとも私にとっては)天然素材の服を身にまとうような感じで、自分と町がしっくりと馴染み、そこに身を置いていると心身がふわっと温かくなるような感じがあることです。

無機質なエネルギーの浸透

その一方で、身を置いていると疲れてしまう建物や街並み、触れていると、こちらの心身が硬化する感じがするような人工物や仕組みに囲まれる機会も年々増えてきています。ロンドンでも都市再開発が進み、ピカピカの建物や地下鉄の駅が古い街並みの中に進出してきましたが、こちらはカツンとぶつかってくる感じ、冷たく無機質でそこにいると心身が硬直していく感じがします。

近代的なテクノロジーや仕組みのおかげで、以前は不可能だったことが実現し、様々な場面で恩恵を受けているのは言うまでもありませんが、特にここ数年は、デジタル化、オンライン化されたシステム、自然のあり方からかけ離れた合成品などが、吟味する間を許さないまま、一気に浸透している感も否めません。

人間と機械の接合が進む世界

バイオダイナミック農法の提唱者でもある思想家のルドルフ・シュタイナーは、100年以上前に、今私たちが体験している社会情勢や医療現場で起きている様々なことを予測して警鐘を鳴らしていた人です。そのシュタイナーが、未来のテクノロジーに関して行った数々のレクチャーの記録が残されているのですが、その中で、

「今後の進化の過程の中で、人間と機械の接合ということが重大な問題となっていくであろう」”The welding together of human beings with machines will be a great and important problem for the rest of the earth-evolution." (The Wrong and Right Use of Esoteric Knowledge, Rudolf Steiner Archive & e.Lib)

と述べています。 "Welding together"というのは、「溶接する」という意味で、元のドイツ語もおそらく同じ意味の言葉が使われていたと想像しています。SFに出てくるサイボーグみたいなものを想像して、「まだそれは起きてないでしょ」と思いきや、

✳︎ 肌身離さず持ちあるくスマホやスマートウォッチ

✳︎ (体内に直接入ってくるものである)食品、化粧品、医薬品等の中に 含まれる重金属やナノテクノロジー

✳︎ コンピュータで管理された身分証明やお財布の中身

など、すでにマイクロチップ入り人間手前の状態が現実化していることに気付かされます。パソコンやテレビの前に「張り付いている」という言い方もありますね。我が家にはテレビはありませんが、気を抜いていると、いつのまにかパソコンの前に張り付いてしまいがちだなー、と書きながら反省。。

「デジタル的な力(フォース)」を克服し、使いこなすということ

暮らしや社会システムに浸透していくこれらの仕組みや物たち、特に「デジタル的なエネルギーを持つ力」との関わりについては、私がイギリスで学ぶホメオパシーの学校でも、かなりの時間を割いて教えていただいたのですが、その恩師によれば、今の時代に生きる私たちが直面する課題は、

「《自分》を失うことなしに、そのような力を克服していくこと」

とのこと。もうすでにそのような力は到来していて、とにかく格闘していかなければならないのだ、と。「これは実は『悪魔と戦う』なんていうこととは比べ物にならないほど難しいことなんだよ」と先生はさらりとおっしゃるので、聞いている私たちは暗澹とした気持ちになったものです。

「自分」が主体になってデジタルの魔物を克服して使いこなしていくには、本当は武道の達人になるような鍛錬や覚悟が必要なのかもしれません。

切り分けるような意識の持ちかた

「ライオン使いは、自分とライオンとの間にきっちりと線引きをする、一日でもそれを怠ったら、自分が餌になっちゃう」という話を聞いたことがあります。

デジタル的な力や化学合成された物質(synthetic)に対しても、優しく受け止めたり、自分を開けっぱなしにしてばかりだと、あっという間に絡め取られ溶接されてしまう。それらの力は浸透していく勢いが強いだけでなく、魅惑的な装いをしていることも多いので、つい「ここまでが自分」という境界線の中に招き入れてしまいがち、ということもあるかもしれません。

武道の達人になるにも、まずは一歩から。寛容に開かれていることや優しさが良しとされる社会では不評なやり方かもしれないけれども、デジタルの魔物に対しては、案外基本に戻って、線引き、規律、自制、冷静に見定める、といったような、キリッとした意識の持ちかたが大事になってくるのでは、と思っています。

例えばそれは、

*時間を区切って使う

*Wifiルーターの近くで寝ない、など距離を切り離す

*目的や倫理的なことを吟味して使う、開発する、

という形をとるかもしれません。

また、日々の暮らしの中で、「電子レンジでチンしたレトルトカレーは手作りカレーよりも人工的だけど、忙しい中で家族と笑顔で温かく過ごす時間が大事だから今日は使っていこう」など、能動的に判断して決めていく、ということかもしれません。

無機質な人工物やデジタル的な力に、「切り分けるような意識」という類似の力で向かっていく、というのは、実は合気道や(類似療法である)ホメオパシーにも通じるものがあるなー、と書きながら気づいたのでした。

「生き生きしたもの」に触れる

デジタル時代で消耗・硬直した心身の再生、という意味で「生き生きしたもの、心が込もったもの、大自然など調和の取れた波長に触れる時間を増やす」ということもますます大切になってきています。このような時間や空間も、上記のキリッとした意識の続きで、以前よりかなり能動的に生活の中に差し込んでいく必要があるかもしれません。また、最近は自然にそういう時間が増えている、という方も多いかと思います。(こちらについては、以前「生(なま)に触れる」という記事で書いてみました)。

カルチャー的なことで言えば、例えば最近のミュージック・ビデオも、(昔の熱い、時には暑苦しいエネルギーのものと対照的に)冷たく無機質な感じのものが増えてきていますが、ここのところ平成生まれの人たちに「昭和レトロ」が人気とか。ビジュアル的におしゃれということだけでなく、皆、何か体がほっとする感覚を求めているのかもしれません。

私も昭和レトロやロンドンの60年代レトロの感じが好きなのですが、もうひとつ、「個人的にこの感じがツボ」という南ヨーロッパの白い街並みの写真を最後に数点ご紹介して終わりたいと思います。まあ、デジタル写真ではありますが。。壁の微妙な凹凸の感じや、街と人が調和して「生きている」感じ、古いけど軽やかな感じが気に入っています。

* * *

ここまでお読みくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?