ジャズとクラシックの共通点(4)

<4>ジャズから生まれたピアノ協奏曲

さて再びラヴェルに戻ります。アメリカより帰国後、作曲家は新しい作品に取り組みます。まずはボレロを完成させて、そしてラヴェルのアメリカ体験が取り込まれたともいえる二つの名作ピアノ協奏曲ト長調とニ長調が1931年そして1932年と相次いで完成します。もちろんアメリカのオーケストラであるボストン交響楽団より作曲依頼されたので、両曲ともジャズ的要素たっぷりな作品。特に左手一本で弾かれることを前提として書かれたニ長調はジャズの語法を用いて書いたとラヴェルは公に語っています。

まずはト長調協奏曲。

日本のクラシック音楽専門雑誌であるレコード芸術においてあなたの好きな20世紀音楽という投票で堂々の一位を勝ち取った世紀の名作。全ての協奏曲の中でこの曲が一番好きという人もたくさんいらっしゃる。

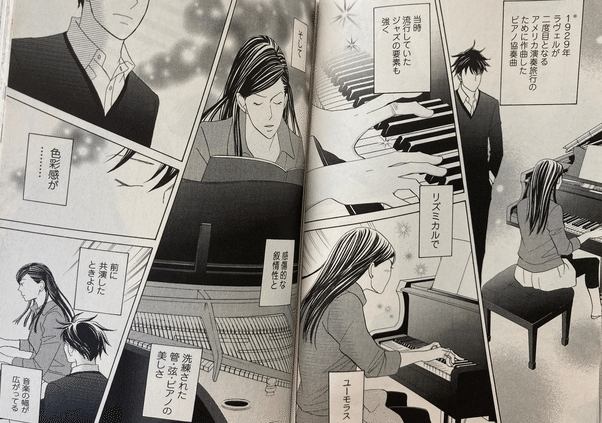

この曲の魅力を語るに、まずは次の漫画をどうぞ。

「のだめカンタービレ」21巻にはラヴェルのピアノ協奏曲の魅力がたっぷり描かれています。ムチと呼ばれる拍子木を叩くことから開始する第一楽章、続くはピッコロソロと、とにかく冒頭から全く異色の協奏曲。ピッコロは普段はソロなど第一主題を奏でない楽器です。その上にリズムはクラシック的ではなくジャズっぽい音楽で非常に洗練されている。

わたしの拙文を読むよりも「のだめカンタービレ」を読まれる方がこの曲をより理解できそうですが、ラヴェルの協奏曲の魅力をまとめると

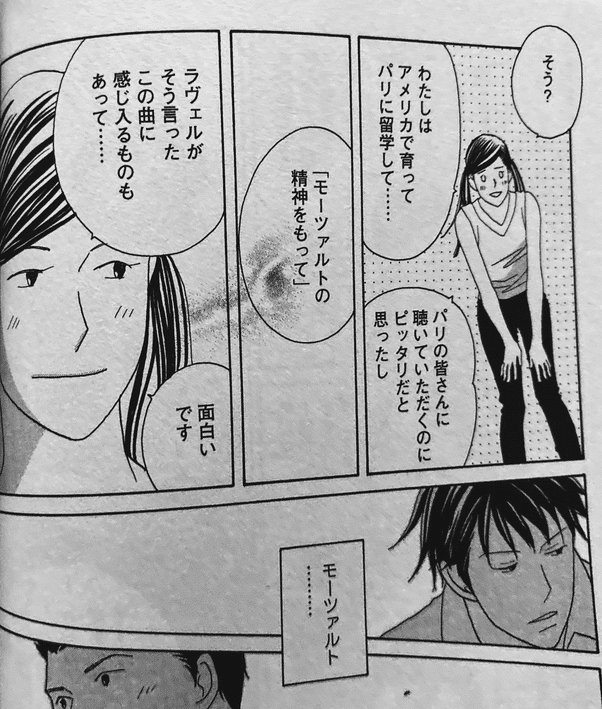

協奏曲というクラシックな形式を用いて、フランス的なエスプリとアメリカ的なジャズのリズムの融合。そしてテクスチュアは薄くて(ラフマニノフのように分厚い和音を鳴らさない)まるでモーツァルトのような18世紀の協奏曲をおもわせる。

第二楽章は、作曲家が徹底的にモーツァルトのクラリネット協奏曲を研究し尽くしたうえで書いた緩徐楽章。冒頭のピアノソロパートは全くモーツァルトそのもの(上記のベニーグッドマン演奏を参照)。

第三楽章は無窮動曲というひたすら音が動き続ける曲で、音の運動リズムの饗宴。けたたましく鳴る木管や金管はジャズのサックスやトランペットを思わせる。

のだめカンタービレのリサーチの素晴らしさはやはりラヴェルを語りながら、しっかりとモーツァルトへの言及があること。でもこの漫画読んで何でここでモーツァルトなのかよくわからない人もたくさんいるのだろうなとわたしは思います。

だから如何にこの曲がジャズ的だとしてもやはりクラシックで、モーツァルトを理解していないと本当にはこの曲は分からない。クラシック音楽とは何かと問われれば、大抵の日本人はベートーヴェンの重苦しい音楽を思いうかべるかもしれないけれども、クラシック音楽の全てを誰か一人に代表させるとすれば、わたしならばモーツァルト。彼のロココなセレナードに聞かれる優雅ではかなさを秘めた美学のある音楽。ベートーヴェンでは役不足、というのがわたしの持論です。クラシック音楽はやはり宮廷音楽で代表されるべきです。

アメリカの大衆音楽であるジャズがどうしてこうも見事にクラシックな音楽の中に取り込まれてしまうのかですが、それはジャズがもともとクラシック音楽由来な音楽だから。

あまりにも共通項がたくさんあり、リズムを揺らす(スウィング)要素を積極的に取り入れるならば何も対立しないし、うまくジャズ的なものもクラシック的なものも仲良く融合してしまうのです。異質な音楽同志がぶつかり合うわけでもないので、だからこそガーシュウィンやラヴェルの音楽が成立できるのだと思います。

それではト長調協奏曲を作曲者ラヴェルと共に初演したマルグリット・ロンの演奏でどうぞ。初演者ロンは今日、世界的に有名なロン=ティボー・コンクールにその名を留める戦前の大ピアニストにして名教師。

第一楽章はピアノが刻むリズムが小気味よい。クラシックっぽくないですね。ジャズピアニストのソロを思わせます。

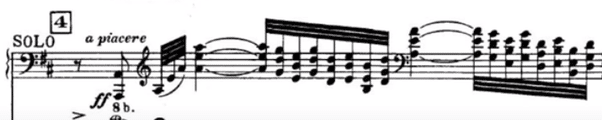

8:16より第二楽章アダージョ・アッサイ。モーツァルトのこだまは聞こえるでしょうか?冒頭のソロ(最初の36小節)は技巧的にもさほどむずかしいものではないので、ピアノ中級者の方の練習にお勧めです。

IMSLPという著作権のきれた過去の音楽を集めた、クラシック演奏家ならば誰でも知っているサイトがあるのですが、ラヴェルのアダージョのソロ部分の楽譜が無償でダウンロードできます。おすすめですのでリンクを貼っておきますね。

またハービー・ハンコックがト長調協奏曲を自由に演奏した録音が次のもの。聞き比べて下さい。ジャズミュージシャンの弾くクラシック音楽は自分は好みませんが、この曲だけは別です。ハービー・ハンコックの自由自在なピアノソロ、最高です。

もうひとつの左手のための協奏曲は単一楽章において書かれていますが、ゆっくりとした両端部分と中間部の速い部分に分かれていてやはり三部構成。

音符の揺れはあまり感じられませんが、ジャズ風な不協和音と非クラシック的なアクセントが非常に面白い。軽妙洒脱なト長調とは全然別の世界の音楽で、ラヴェルらしくない英雄的な主題に地の底から湧き上がるような生命力が素晴らしい。あなたはこの曲にジャズを感じられるでしょうか。

<その5>へ

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。