ジャズとクラシックの共通点(3)

<3>ブルース:モーリス・ラヴェルとジョージ・ガーシュウィン

ストラヴィンスキー同様に第一次大戦後に音楽的行き詰まりを感じていたのはフランスのモーリス・ラヴェル。20世紀初頭の時点で、ドビュッシーらの調性感のない音楽の発明によって西洋音楽は和声的発展の限界に達したラヴェルは海の向こうの新興国アメリカの音楽に目を向けるのです。

ラヴェルが着目したのはもちろんリズム要素。やがてはこのリズムの追求はジャズとは違った均一のリズムだけで10数分が楽曲を支配するという不思議な名作「ボレロ」へとたどり着くのですが、ボレロに先立つこと5年前の1923年に作曲を着手していたのが4年の歳月をかけて完成させたヴァイオリンソナタ。ラヴェル最後の室内楽作品。全三楽章どれも面白いのですが、ここではジャズを強調して、ブルースと題された第二楽章だけ取り上げます。

やがて来たるべきアメリカ旅行を意識してあえてジャズのブルースを自作に導入したらしいのですが、いまではこのブルースゆえにラヴェルのムズカシイ室内楽曲の中でも抜群の人気曲。

映像付きでご覧になればよくわかりますね。まずはヴァイオリンが弦をはじいて4拍子のリズムを刻む。執拗なピチカートはアメリカのブルースのバンジョーの模倣。滑る音符はサキソフォンをも思わせる。

1920年代のブルースはこんなふう。似てますよね。

ヴァイオリンソナタを完成させてパリで初演したラヴェルは、翌年1928年アメリカ演奏旅行へと旅立ちます。アメリカでのコンサートならびに講演会は成功裏に終わりますが、最も注目すべき邂逅の相手は、もう既にジャズとクラシックをフュージョンさせた作曲家の名声を勝ち得ていたジョージ・ガーシュウィン。代表作ラプソディーインブルーの作曲は1923年です。

作曲を学びたいと弟子入り志願したガーシュウィンに「あなたはもう一流のガーシュウィンで、二流のラヴェルになる必要はない」とラヴェルは断ったとか。ガーシュウィンはそれを聞いて喜んで弟子入り撤回して、パリへ旅立ち「パリのアメリカ人」という楽しい管弦楽曲を作曲するのですが。

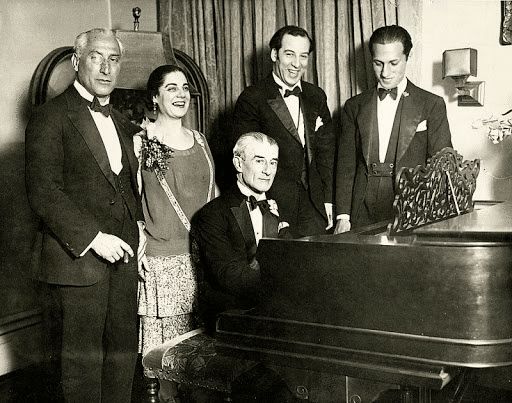

ラヴェルとガーシュウィン。ピアノに座っているのがラヴェルで、右端のラヴェルの手元を見ているのがガーシュウィン。

ガーシュウィンへのラヴェルの影響はほとんど皆無ですが、ガーシュウィンが書いたクラシック音楽的な作品をご紹介しましょう。

ガーシュウィンの盟友ヤッシャ・ハイフェッツによるヴァイオリン版の三つの前奏曲から第二番。この楽章もブルースとは題されていませんが、まさにブルースですね。1926年作。

そして名作であるへ調のピアノ協奏曲 (1925)。伝統的な西洋音楽の枠組みのなかにジャズが詰め込まれた作品と言えますね。第二楽章はやはりブルース風。

<その4>へ

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。