【学ぼう‼刑法】「事実の錯誤とは、認識した事実と発生した事実とが食い違う場合である」はなぜ正しくないのか?

第1 はじめに

「事実の錯誤とは、認識した事実と発生した事実とが食い違う場合である」

という文が正しくないと言われて、

「え? どこが?」

と不満に感じる方は少なくないでしょう。また、同様の事実の錯誤に対する説明としては、

「事実の錯誤とは、予見した事実と実現した事実とが食い違う場合である」

という文で表現されていることもあります。

これも、言いたいことは同じでしょうが、正しくありません。

事実の錯誤に対するこのような説明は、刑法の教科書の中に普通に出てきます。もちろん、著者は、この文に誤りがあるなどとは思っていないでしょうし、また、読者のほうもこれを普通に理解しているでしょう。

しかし、私は、この文は正しくないと思っています。

ここでは、それを説明したいと思います。

私の言っていることに賛同するかどうかは、この記事を読んだ後に、みなさん自身で判断していただければと思います。

第2 構成要件的故意と事実の錯誤

1 故意

事実の錯誤は、故意が認められるか否かをめぐって問題とされる現象です。

故意は、刑法38条1項によれば「罪を犯す意思」です。これは、学説によって「犯罪を実現する意思」などと表現されたりします。

2 故意の犯罪論体系上の地位

犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為であるという、形式的犯罪概念を前提に、犯罪の成否を判断するについては、構成要件該当性、違法性、有責性(責任)という3段階の犯罪論体系を採る学説が、現在では一般的なものだと思います。

構成要件該当性

違法性

有責性(責任)

故意は、かつてはもっぱら有責性の段階で扱われていましたが、現在では、構成要件段階と有責性の2箇所で扱うとされることが一般的であると思います。そして、前者は「構成要件的故意」と呼ばれ、後者は「責任段階における故意」とか「責任故意」などと呼ばれています。

3 事実の錯誤の分類

事実の錯誤は、構成要件的故意との関係でも、責任故意との関係でも問題となります。

構成要件的故意が認められるかどうかとの関係で問題とされる事実の錯誤は、構成要件的事実に関連して生じた場合であり、「構成要件的事実の錯誤」と呼ばれます。

これに対し、責任故意が認められるかどうかとの関係で問題とされる事実の錯誤は、違法性阻却事由たる事実に関連して生じた場合であり、「違法性に関する事実の錯誤」とか「違法性阻却事由の錯誤」などと呼ばれます。

なお、故意に関しては、故意が「認められる/認められない」という表現とともに、(錯誤によって)故意が「阻却される/阻却されない」という表現がよく用いられます。

4 構成要件的故意

ここでは構成要件的故意を題材として、説明を続けましょう。

構成要件的故意は、故意犯における主観的構成要件要素であり、「構成要件に該当する客観的事実を認識・予見すること」と定義されます。

構成要件的故意をめぐる議論としては、構成要件的故意は、このような認識・予見という知的要素のみで足りるのか、これに加えて、認容という情意的な要素をも必要とするのか、ということが、主として「未必の故意」をめぐって議論されています。しかし、これは、ここで話題としている事実の錯誤の問題とは離れますので、触れないこととします。

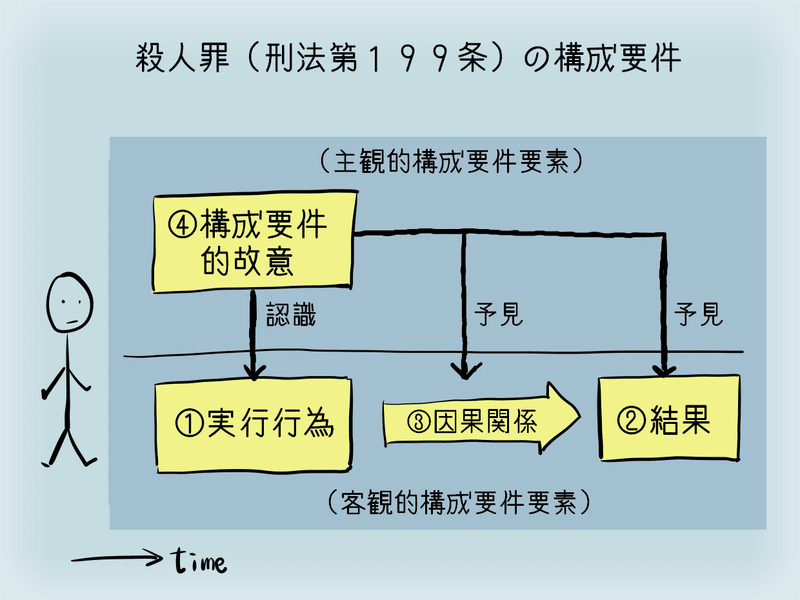

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実を認識・予見することですが、それがどのようなことを示しているのかを、殺人罪(刑法199条)の構成要件を例に見てみましょう。

殺人罪の構成要件は、結果犯の最も単純な形をしていますので、刑法総論の説明の題材として頻繁に用いられます。

上の図は、殺人罪の構成要件を図式化したものです。水平に引かれた線の下に客観的構成要件要素を、上に主観的構成要件要素を置いています。

殺人罪の客観的構成要件要素としては、

実行行為(人を死亡させる現実的危険のある行為)

構成要件的結果(人の死亡)

因果関係(実行行為と結果との間の原因・結果の関係)

の3つがあります。構成要件的故意の定義において「構成要件に該当する客観的事実」と表現されているのは、これらの「客観的構成要件要素」に該当する具体的事実を言います。

ですから、これらを認識・予見していたことが、主観的構成要件要素である構成要件的故意です。

故意犯の場合、認識・予見の対象は、その構成要件がもつ客観的構成要件要素の全部です。そこで、殺人罪の場合であれば、行為者は、自己の行為が人を死亡させる現実的危険のある行為であること(実行行為)を認識し、その行為によって人が死亡すること(結果・因果関係)を予見していることが必要とされます。

5 認識と予見

認識と予見は、いずれも「知っていること」を意味しています。

両者の違いは、対象の違いです。認識は、現在までの事実(過去・現在の事実)について知っていること、予見は、将来の事実について知っていることを意味しています。

認識(現在までの事実について知っていること)

予見(将来の事実について知っていること)

なお、紛らわしい表現ですが、この認識と予見を合わせて広い意味で「認識」と用いることがあります。また、この意味では「表象」という言葉が使われることがあります。

上記の殺人罪の構成要件を図式化した図で、④構成要件的故意の四角から、実行行為、結果、因果関係に向けて3本の矢印が描かれています。この矢印は「認識」「予見」を意味するものですが、「実行行為」に向かう矢印の横には「認識」、「結果」と「因果関係」に向かう矢印の横には「予見」と書かれています。

構成要件的故意は、実行行為の時に存在することが必要とされます。そのために、実行行為は「現在の事実」なので「認識」ですが、結果・因果関係は実行行為時(構成要件的故意の存在時)からみて「将来の事実」なので「予見」となるわけです。

第3 認識・予見の意味

1 客観的事実の内心への反映

認識・予見は、いずれも「知っていること」を意味しています。

そして「知っている」という言葉は、それが正しいことを前提としています。

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実(客観的構成要件要素に該当する事実)が存在することを前提に、これが行為者の内心に反映していたことを要求するものです。つまり、故意は客観的事実の内心への反映なのです。それゆえ、構成要件に該当する客観的事実が存在しない場合には、そこに構成要件的故意を語ることはできません。

2 それは認識・予見ではない

いくつかの具体的な例を挙げて考えてみましょう。

【事例1】学校のあるクラスで、X君の時計が盗まれるという事件が起きました。そして、A君が犯人ではないか、と疑われました。

この【事例1】で、A君の友だちであるY君が「僕は、A君が犯人でないと知っている」と発言したとします。そして、実際にA君が犯人ではなく、犯人はB君であったことが明らかとなった場合、このA君の発言は正しかったと言ってよいでしょう(あるいは、仮に発言がたいした根拠もなくなされたものであるとしても、誤りであったとは言えないでしょう)。

しかし、実際に、犯人がA君だったとしたらどうでしょう。「A君が犯人でないことを知っている」という発言は、それ自体誤ったものとなるでしょう。なぜなら「知っている」とは、それが正しいことを前提とする言葉だからです。

しかし、もしこれが「僕はA君が犯人でないと思っている」とか「僕はA君が犯人でないと信じている」だったら、その発言自体には、言葉の誤用はないはずです。「思っている」も「信じている」も、いずれも主観的な判断を表す言葉であり、客観的な事実がどうであろうと使うことのできる言葉だからです。しかし「知っている」はそうではありません。

この「知っている」は「認識している」に変えても同じです。やはり、A君が犯人であれば「A君が犯人でないと認識している」は、言葉の使い方として誤用です。Y君は「A君が犯人ではないと思い込んでいた」だけです。

認識を誤っている場合を「誤認」といいます。その意味では、A君が犯人ではないと思っていたY君は「A君が犯人ではないと誤認していた」というのがこの場合の正しい表現となるでしょう。

【事例2】明日は遠足です。同級生たちは、明日は晴れるかどうか心配しています。その中でC君は、自信満々に「大丈夫、明日は晴れるよ」と言いました。しかし、翌日になると、天気は雨で、遠足は中止となりました。

この【事例2】において「C君は、遠足当日に晴れることを予見していた」と言えるでしょうか? これは言えないでしょう。もちろん「C君が当日の晴天を予期していた」とか「予想していた」とか「予測していた」とか、あるいは「予言していた」と言うことはできるでしょう。「予期」「予想」「予測」「予言」は、必ずしもそのとおりにならなくても使える言葉だからです。

しかし「予見」となると話は違います。この言葉は、そのとおりの事実が存在する(実現された)ことを前提に、あらかじめそうなることを見通していた場合に、はじめて使うことのできる言葉だからです。

第4 事実の錯誤の定義

冒頭に掲げた事実の錯誤についての文は、次のようなものでした。

「事実の錯誤とは、認識した事実と発生した事実とが食い違う場合である」

「事実の錯誤とは、予見した事実と実現した事実とが食い違う場合である」

これらの文のどこが問題なのか、ここまでお読みくださったみなさんなら、もうお解りになるでしょう。

事実の錯誤は、行為者が思い描いていたのとは異なる事実が発生した場合に、この発生した事実に対応する故意を認めることができるか、を問題とするものです。

ですから、事実の錯誤がある場合は、行為者が認識していると思っていた事実は、真実ではなく、そこには「誤認」があり、行為者が発生するだろうと予期していた事実は発生せず、実際に発生したのはこれとは別の事実です。したがって、このことと踏まえたうえで、事実の錯誤とは何かを説明するならば、次のとおりとなるでしょう。

「事実の錯誤とは、思っていた事実と発生した事実とが食い違う場合」

「事実の錯誤とは、予期していた事実と実現した事実とが食い違う場合」

などです。

そして、このように表現しなければ、刑法学上重要な意味をもつ「認識」や「予見」という言葉の使い方として正しいとは言えないでしょう。

第5 おわりに

「法律学は言葉に厳格だ」などということが、よく言われます。法律は言葉によって書かれており、これを研究の対象としているわけですから、まあ当然と言えば当然です。

そして、法律学の勉強を始めたころ、私も、そういうことをよく実感し、自分がふだん言葉をどれほどいい加減に使ってきたかを思い知らされたものでした。

しかし、長年法律学の勉強を続けていると、教科書などの中にすら、結構いい加減に使われている言葉を発見し、「言葉に厳格だなどと言う割には、なんだこりゃ?」なとどいう思いをするようになります。

私自身は「言葉は生き物である」という考えをもつ者であり、ことさらに他人の用語法をあげつらって、重箱の隅をつつくように「それは誤用だ」などと言うことは好まないほうです。ですから「全然大丈夫」であっても「違和感を感じる」であっても「犯罪を犯す」であっても、OKだというスタンスです。

しかし、今回取り上げた「認識」や「予見」は、刑法学上の理論を組み立てるうえでの重要な用語であり、これらの不正確な使用は、議論を無用に混乱させたり、初学者の理解を妨げたりする原因ともなるものです。

ですから、こういう用語くらいは正しく使ってほしいものだな、と切に思う次第です。

やはりジジイになったのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?