【学ぼう‼刑法】入門編/総論18/責任能力とその周辺/原因において自由な行為の理論

第1 はじめに

前回までに学んだことによれば、責任能力と故意または過失は、行為者に対して行為責任を問ううえでの必須の責任要素です。

しかし、刑法は、責任能力について正面から規定していません。

けれども、刑法は「心神喪失者」と「14歳に満たない者」の行為について「罰しない」と規定しており、これは、責任能力を欠くために、有責性が阻却され、犯罪が成立しない場合であると理解されています。

第2 心神喪失

刑法

(心神喪失及び心神耗弱)

第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法第39条1項は「心神喪失者の行為」について、罰しないとしており、これは責任阻却事由であると解されています。

この場合の「心神喪失」の意味については、精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力(是非弁識能力)がない場合または是非の弁識に従って自己の行動を制御する能力(行動制御能力)がない場合をいう、と解するのが判例の立場です(大審院昭和6年12月3日判決)。

なお、同条2項が規定している「心神耗弱」は、責任阻却事由ではなく、犯罪が成立することを前提にその刑を必要的に減軽する事由です。

「心神耗弱」は、精神の障害により、是非弁識能力または行動制御能力のいずれかが著しく減退している場合と解されています。

これら「心神喪失」や「心神耗弱」を判断する場合の「精神の障害」があるか否かという点は「生物学的観点」です。他方「是非弁識能力」があるか、「行動制御能力」があるか、という点は「心理学的観点」です。

その意味で、判例の採用している「心神喪失」などの概念は、このような生物学的な観点と心理学的な観点との双方を考慮して心神喪失かどうかを判断するという方法であり、このような判断方法は、混合的方法と呼ばれています。

これとは異なる立場として、行為者の精神状態が精神医学的に正常化どうかだけを判断基準とする生物学的方法と、行為者が行為時に是非弁識能力・行動制御能力を有していたかだけを判断基準とする心理学的方法とがあります。

行為者の精神状態が精神医学的に異常である場合にも、これによって直ちに責任能力がなくなるとか、これが限定的になる、ということはないでしょう。この精神異常も、是非弁識能力や行動制御能力に影響しない場合もあるからです。ですから、責任能力を生物学的方法でのみ判断するということは、明らかに正しくないでしょう。

前回にも述べたように、責任能力の本質は、行為時に、行為者に、是非弁識能力があったのか、行動制御能力があったのかという点です。その意味では、心理学的方法こそが本来の意味での責任能力を判断基準だと言えます。

ただ、漠然とこれを求めるだけは、是非弁識能力・行動制御能力が欠けていることの原因がまったく問われず、これらが欠けると見られることの根拠が明らかとなりません。その意味では、是非弁識能力・行動制御能力が欠けているのであれば、どういう原因によるものかを問うという意味で生物学的な観点は必要とされると考えられます。

しかし、判例の言うように、それが精神障害によるものに限定されるとなると、行為時に行為者に是非弁別能力がなかった、あるいは、行動制御能力がなかった、という場合であっても、それが精神障害によるものでなければ「心神喪失」には該当しないとして、責任が阻却されない、ということになってしまいます。

けれども、是非弁別能力や行動制御能力が欠けているにもかかわらず、責任が認められてしまうというのであれば、これは問題ではないでしょうか?

ただ、是非弁別能力がない、行動制御能力がない、というのが実際にはどのような場合かを考えると、一般的には、精神障害による場合と未成熟による場合のどちらかである場合がほとんどであろうと思われます。そうすると、精神障害によらないとして「心神喪失」に該当しないとされる場合のほとんどは、次に見る刑事未成年によってカバーされるので、ほとんど問題はないということになるのかもしれません。その意味で、問題のあるような場面というのは、実際上はほとんどない、とは言えそうです。

もっとも、例えば「狼に育てられた」など、極めて特異な成育環境で成長したために、年齢的には14歳以上だけれども、是非弁識能力・行動制御能力が発達しなかったという人はどうでしょう?

この場合は「精神障害による」とは言えないような気がします。

そこで、このような場合のことを考えると、判例の立場は、やや問題が残るようにも思えます。生物学的観点が不要というワケではなく、その原因を「精神障害」に限定している点です。もちろん、上記の場合も一種の精神障害だというのであれば別ですが。

判例の採用する混合的方法による場合には「心神喪失」における、是非弁識能力・行動制御能力の欠如は、精神障害に基づくことが必要とされるため、ここにいう「精神障害」とは何かということが問題となります。

これは、統合失調症、躁鬱病、老人性痴呆、アルコール中毒などの病的な障害(継続的病変)だけでなく、病的酩酊、複雑酩酊、激情状態等の意識障害(一時的異常)なども広く含まれると解されています。

そこで、このような一時的な意識障害による場合が含まれるため、あとで見る「原因において自由な行為」のような事例が問題となります。

なお「心神喪失」を理由として不起訴とされた被疑者や、無罪とされた被告人に対する対処としては、かつては、行政的な処分としての、精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)による精神病院への措置入院が可能であるにすぎませんでした。

しかし、現在では、医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)による、裁判所による入院命令が可能となっています。

第3 刑事未成年

刑法

(責任年齢)

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

刑法は、刑事責任年齢を「14歳」とし、「14歳に満たない者」については、一律に「罰しない」ものとしています。この「14歳に満たない者」は一般に「刑事未成年」と呼ばれています。

この刑事未成年者に対する不処罰の理由も、責任能力を欠くことによる責任阻却と考えられています。

確かに、14歳未満の者の中には、年少であるがゆえに是非弁識能力が欠ける場合もあるでしょうが、しかし、例えば、10歳を超えれば、小学校高学年であり、是非弁識能力・行動制御能力という点では、これが「ない」という場合がそれほど多いとは考えられません。

そこで、14歳未満の者に対する一律のこのような扱い(責任阻却)は、是非弁識能力の欠如、行動制御能力の欠如というよりは、むしろ、可塑性に富む少年に対して刑事罰をもって臨むのは適当でない、という刑事政策的配慮に主眼があるものと考えられています。

このような年少者に対する政策的配慮は、刑法上の刑事未成年のほか、少年法によって20歳未満の者(少年)に対して拡大されています。

実際、実務で少年事件などを担当している弁護士などの多くが抱く共通の印象としては、少年の非行や犯罪は、その少年の成育環境による影響が極めて大きいと感じられます。このような環境的要因は、その少年自身のせいでないことはもとより、少年自身では選択できないものであり、その結果を少年自身に帰責させることは不合理と言えます。また、再犯の防止という意味でも、刑罰を科すよりは、環境の改善や教育のほうが、少年に対しては、はるかに効果があると感じられるところです。

このような認識に基づき、刑法も少年法も、年少者に対して一定の政策的配慮をしているワケです。

第4 行為と責任との同時存在の原則

責任能力は、いつの時点に必要とされるのか?

この問いに対する明確な1つの答えは「犯罪行為の時」というものです。

この「犯罪行為」とは、正犯の場合であれば「実行行為」であり、共犯であれば「共謀」「教唆」「幇助」となり、予備罪であれば「予備行為」ということになります。

これを「行為と責任との同時存在の原則」と言います。

そして、正犯を想定して言うのであれば、責任能力は「実行行為の時」に必要とされる、ということになります。

この場合「実行行為の時」とは、もっと厳密に言えば「実行の着手の時」すなわち「実行行為を開始する時」と言うことができます。

なぜそうなのか?

実行に着手する時に人は規範を乗り越えるからです。

これからやろうとする行為が違法行為(犯罪行為)であるとき、これをまさに開始しようとする際に、法による禁止(命令)が働きます。これは、違法行為には出るな、違法行為ではなく適法行為を行え、という命令です。

そして、人が、規範意識に基づいて、この命令に従い、「やっぱりやめよう」という反対動機を形成し、その行為に出なければ、そこで話は終わります。

けれども、この命令を無視して違法行為に出たときに、その人は犯罪に手を染めたということになります。これが、一般に「規範に直面し、規範を乗り越えた」と表現されている事態です。

そこで、責任能力や故意・過失などの責任要素(行為者がその意思により行為を支配していたと言えるための要素)は、行為者がその規範意識に従って行動するための前提として、この規範を乗り越えるその瞬間にこそ必要とされます。それは、その瞬間に、自由意思によって自らをコントロールし、違法行為を思いとどまることができた、という可能性が必要とされるからです。

これを「同時的コントロール」と言います。

つまり、犯罪行為に出たことについて行為者に対して行為責任を問うことができるためには、行為者がその行為に出ようとした、まさにその瞬間に、行為者が自らの行為を同時的にコントロールできていたということが必要だ、ということです。

これが責任能力について同時存在の原則が重要とされる理由です。

第5 原因において自由な行為の理論

1 原因において自由な行為の問題点

さて、この同時存在の原則をめぐる1つの、難しく、興味深い論点が「原因において自由な行為」と呼ばれる事例をめぐる問題です。

「原因において自由な行為」とは、故意または過失によって自己を責任無能力の状態に陥れ、その責任無能力の状態下で構成要件的結果を惹起したという場合をいいます。これは、例えば、次のような事例です。

この事例の場合、Aは、殺意をもって、包丁でVの腹を刺し、Vを死亡させていますから、Aの行為は、殺人罪(刑法199条)の構成要件を充たします。また、いかにVがAの妻と不倫していたからと言って、それがAの行為を正当化することはなく、Aには違法性阻却事由もありません。

ただ、問題は、Aがこのようにして殺意をもってVの腹を包丁で刺したその時、Aは「飲酒の影響で心神喪失の状態であった」という点です。

そうすると、この場合のAは、刑法39条1項によって責任が阻却され、Aには殺人罪は成立しないということになります。

では、Aには何か別の犯罪が成立しないでしょうか?

しかし、少なくとも「AがVの腹を包丁で刺した」というこの時点での罪責を考える限り、この時点では、Aには責任能力がないのですから、Aには何らの犯罪も成立しないことになります。

つまり、Aは無罪放免です。

でも、この結論は不当ではないでしょうか?

これまでも多くの学者が「これは不当だ」と感じ、この場合に、Aに何らかの刑事責任を負わせることはできないのか、をめぐって議論が闘わされてきたのが「原因において自由な行為」と呼ばれる事例です。

そして、この場合に行為者を何らかの形で処罰するという理論構成は「原因において自由な行為の理論」などと呼ばれています。

そして、この問題の解決をめぐっては、実にさまざまな学説が主張されています。

2 同時存在の原則を緩和する見解

まず、この場合に「同時存在の原則」を緩和するという方法で、事案の解決を図ろうとする見解があります。

上記の【事例】であれば、Aが飲酒する行為を「原因行為」、Aが包丁でVの腹を刺す行為を「結果行為」と呼ぶとした場合、この立場では、結果行為をあくまで「実行行為」と捉えたうえで、意思決定から原因行為を経て結果行為へと至る一連の過程を1つの意思の実現過程と捉えます。そして、この全体を1個の「行為」と捉え、意思決定をした時点で「責任能力」があれば足りる、とします。

しかし、上述したとおり「責任能力」において重要なのは、それが、実行行為時において、同時的コントロールを可能としている、という点です。ところが、この見解では、結局、この「同時的コントロール」の重要性を無視してしまっています。

いかに意思決定の時点で「責任能力」があっても、責任を問われるべき実行行為の時点で責任能力がなければ、その時点での行為について責任を問うことのできる事実的基礎はないはずです。

3 間接正犯類似説

以上に対して「行為と責任との同時存在の原則」を維持したまま、原因において自由な行為の事例において、行為者を処罰することを可能とする理論構成を提唱する立場もあります。

この点で、これまで最も広く支持されてきたのは、間接正犯類似説でしょう。従来の通説的立場と言ってもよいでしょう。

「同時存在の原則」を緩和する上記の説は、あくまで「結果行為」を実行行為と捉えて、行為者を処罰しようと試みました。

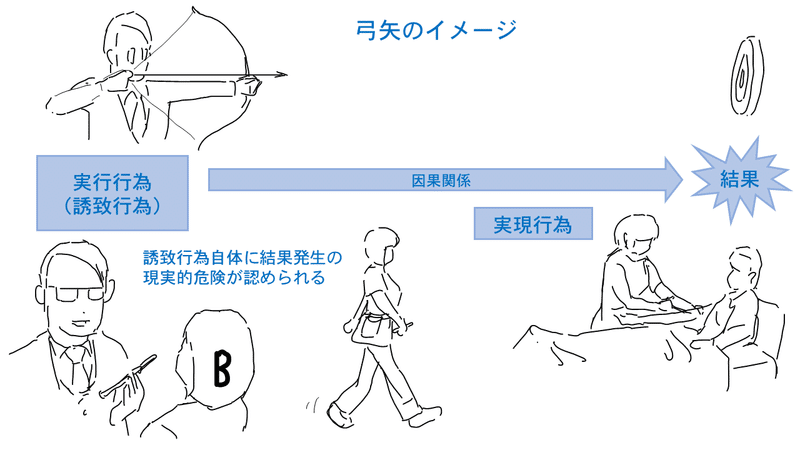

しかし、間接正犯類似説は、そうではなく「原因行為」つまり、上記の【事例】では「飲酒行為」を実行行為と捉えることによって行為者を処罰しようと試みるものです。

この「入門編」でも、すでに説明した「間接正犯」の事例、例えば、医師Aが情を知らない看護師Bを利用して患者を殺害しようとしたという事例では、医師が毒薬の入った注射器であることを秘して、看護師に対して「この注射を患者Vさんに射ってください」と指示する行為自体を「殺人罪の実行行為」とみることで、医師を殺人罪の正犯としました。

そこで「原因において自由な行為」の場合にも、これと同様に、原因行為を実行行為とみることで、行為者を処罰しようというのが、間接正犯類似説の発想です。

つまり、間接正犯は「規範意識が働かない状態の他人」をいわば道具として利用するものですが、原因において自由な行為は、心神喪失となって「規範意識の働かない状態の自分」を道具として利用するものであるから、これは間接正犯に類似している、というワケです。

そのため、間接正犯の理論は、原因において自由な行為の場合にも応用できると主張するのが間接正犯類似説です。

そして、間接正犯類似説は、この場合は、原因行為自体に構成要件的結果発生の現実的危険性があるから、これが「実行行為」であるとします。

では、このような間接正犯類似説を適用した場合、先ほどの原因において自由な行為の【事例】では、Aは、どのような罪責を負うことになるでしょうか?

結論的に言えば、Aには、原因行為の時点では殺人の意図はないので、殺人罪(刑法199条)の罪責を問うことはできませんが、Vに傷害を負わせてしまうことについては未必の故意があったと評価できるので、Vを最終的に死亡させてしまったことについて、傷害致死罪(205条)の成立を認めることは可能でしょう。

4 間接正犯類似説の問題点

このように、間接正犯類似説は、原因において自由な行為に対して妥当な結論を導くことができる、1つの優れたアイデアですが、これに問題点はないのでしょうか?

間接正犯類似説に対しては、2つの点が指摘されています。

実行の着手時期が早くなりすぎ、未遂罪の成立範囲が広くなりすぎるのではないか?

行為者が自己の心神耗弱状態を利用して犯罪を実現しようとした場合、この理論を適用することはできないのではないか?

この2つです。順に説明しましょう。

(1)未遂罪の成立範囲

まず、1の点についてですが、これは傷害致死罪の成否が問題となっている上記の【事例】の場合には、問題となりません。

ただ、事例を少し変えて、Aが最初からVを殺害するつもりで、飲酒を始めたという場合には問題となる、と言われます。この場合に、間接正犯類似説では、飲酒を始めた時点で殺人の実行の着手ということになります。

そこで、例えば、Aの思惑とは異なり、Aが酒に酔って寝込んでしまい、Vに対する殺害行為にも至らなかったという場合にどうなるかということです。この場合、間接正犯類似説では、Aには殺人未遂罪が成立することとなってしまいます。

しかしこれでは、いかにも殺人未遂罪の成立時期が早すぎる、というのが、この点についての批判です。

けれども、この実行の着手時期、未遂罪の成立時期をめぐる問題は、そもそもの間接正犯論においてすでに存在している議論です。

そして、原因行為開始時での実行の着手、未遂罪の成立を「早すぎる」と考えるのか、「これでよい」と考えるのかは、評価の違いにすぎません。

「これでよい」と考える人もいるでしょう。

また「これでは早すぎる」と考えるのであれば、間接正犯論において、実行の着手時期を「危険性が切迫した段階」にまで後ろにズラす理論構成が存在したワケですから、これを採用すればよいだけの話です。

ですから、この点は、間接正犯類似説の問題点とまではいえないように思えます。

(2)心神耗弱状態の利用

問題が大きいのは、2つ目のほうです。

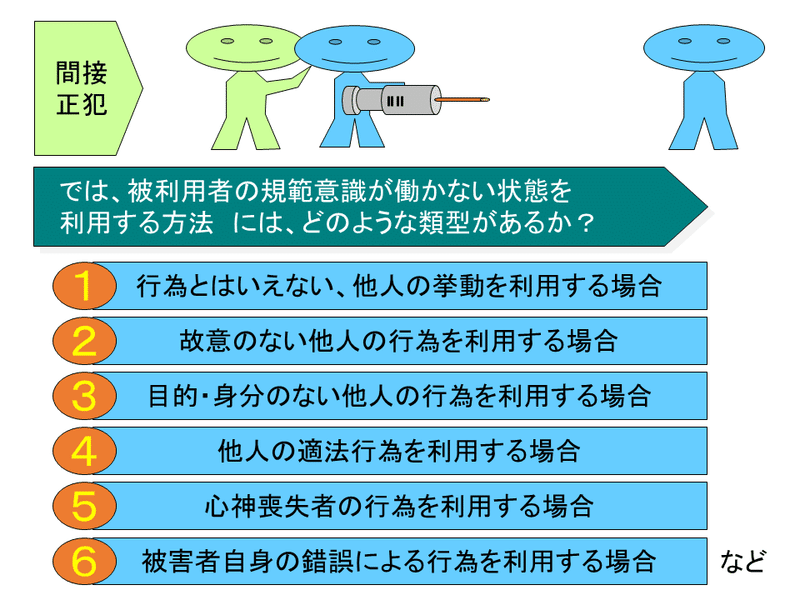

間接正犯では、他人が「道具」と評価されるのは、その他人が「規範意識が働かない状態」に置かれているからです。

このような状態には、いろいろなものがあり、「心神喪失」という状態にあるということもその1つです。

しかし「心神耗弱」の場合はどうかというと、この場合はまだ規範意識は働いていると言えます。つまり、この場合は、まだ「道具」とは言えないワケです。

そこで、「道具」にもなっていないのにもかかわらず、この場合にまで「間接正犯に類似する」というのは、かなり強引な感じがします。そこで、自己の心神耗弱状態を利用する場合には、原因において自由な行為の理論は適用することができない、というのが間接正犯類似説からの素直な結論となります。

もっとも、この場合「結果行為」時の行為者は、心神喪失ではなく、心神耗弱にとどまるのですから、結果行為に対しての責任が阻却されるワケではないので、その点で、原因において自由な行為の理論を適用することができないとしても、責任自体を問うことは可能です。

ただし、この時点では「心神耗弱」である以上、行為者は必要的減軽という恩恵を受けることになります。

しかし、この結論は妥当でしょうか? 自己の心神喪失状態を利用した場合には、完全な刑が適用されるのに、自己の心神耗弱の状態を利用した場合には、必ず刑が減軽されることになるというのは、適用結果が不均衡ではないか?

これが、心神耗弱の場合には原因において自由な行為の理論を適用することはできないとする間接正犯類似説に向けられている批判です。

みなさんは、どう考えますか?

これは、結構、解決の難しい問題だと思います。

でも、こういう難問を考えるのが、刑法を学ぶことの楽しみでもあります。

ですから、この点については、あえて私の見解は述べないことにしておきます(笑

第6 おわりに

私が、まだ司法試験を受験している頃、結構長い間、最後に紹介した「原因において自由な行為」は、私の最も嫌いな論点の1つでした。

特に、最後に説明した、自己の心神耗弱状態を利用した場合の罪責という論点については、どのように解決すればよいのか、ずっと自分の立場を決めることができず、答案をどう書いたらよいのか解らず、悩みの種でした。

毎年「この論点が出題されたら終わる」「どうか、この論点だけは出題されないでくれ!」と祈っていました(笑

ところが、あるとき、フッとひらめいたのです。

そうか。オレは根本的な勘違いをしていた。

オレが書かなければならないのは、学者の論文ではなく、受験生の答案なのだ。その目的は、論点をスッキリ解決することではなく、試験に受かることなのだ。結局、その論点についての上手い解決方法などが解らなくても、合格できる答案が書ければそれでよいのだ。

では、その答案とはどんな答案なのか……

このことに気づいてから、ラクになりましたね。

これに気づいてからは、どんなに難しい論点でも、合格答案を書く自信がつきました。いや、難しい論点ほど「オレに任せろ!」という気持ちになりましたね(笑

こうして編み出された論証表現が「七転八倒型」というもので、前々回の最後に紹介した「司法試験 合格論文の書き方」という本の中でも紹介しているものの1つです。

興味がある方は、探して読んでもらってもよいですが、ここでそのエッセンスだけを手短に言えば、司法試験では、出題者・採点者と「問題意識」を共有できればよいので、「難しい論点」については、いかにもその難しさが解ります、という答案が書ければよいということです。

率直に言って、スッキリとした解決など、必要ないどころか、有害であることさえあります。

そもそも「難しい論点」なんです。ヒヨッ子がカッコなんかつけずに、答案のうえで「難しい」「苦しい」とのたうち回り、出題者・採点者と「悩み」を共有することができれば、採点者は「おう、おう、悩んどる、悩んどる」とほくそ笑み、良い点をくれます。この場合、最終的な着地点など、どちらでもよいのです。

おじいちゃんは若者が苦しんでいる姿を見るのが大好きなんです。

だから、それを大袈裟に演出すればよい。

それが答案というものです。

そう考えると、合格答案を作ることなど、何も難しいことではありません。

その意味で、刑法の試験でよい答案を書くことと、刑法学を学ぶことは、別のことだと言えます。

ですから、難しい論点について真理を求めることは、試験対策としては必ずしも必要ありません。

ただ、それでも、刑法学として、難しい論点について、真理を求め、根気よく考え続けることは、楽しいことだと思います。

そして、ある時、ふとした拍子によい解決案が浮かび、刑法学への理解が深まったりすると、試験に役立つとかそういうこととはまったく無関係に、これに勝る喜びは、なかなかないと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?