続・夕陽のガンマン/地獄の決斗

世の中には、二種類の人間がいるんだぜ。兄弟。

マカロニ・ウエスタンをどうせ偽物というやつと、これこそ本物のエンターテイメントという奴だ。

ということで、今回はセルジオ・レオーネ監督渾身のマカロニ・ウエスタン大作「続・夕陽のガンマン/地獄の決斗」です。

同監督の「夕陽のガンマン」という映画が前年に作られて、大ヒットしたのにあやかって、この邦題がつけられています。

しかし、本作の設定は前作とは無関係。

主演のクリント・イーストウッドが、前作と同じようなキャラクターで「名無し」という共通点があるだけです。

イタリア映画では、こういう便乗邦題がけっこうあって、ダリオ・アルジェント監督の「サスペリアPart 2」も、前作とはなんの関連もない作品でしたね。

しかも、作られたのが、「サスペリア」よりも前ということで、客を呼びたいという宣伝部の商魂を感じます。

映画の原題は、"Il buono, il brutto, il cattivo"、英語では、"The Good, the Bad and the Ugly" 、原題の意味は「善玉、悪玉、卑劣漢」。

まあ、これをそのまま、映画のタイトルにするのも、いかにも芸がないという話です。

あえてするなら、「荒野の三悪人」てところでしょうか。

「三悪人」は、もちろん、黒澤監督の「隠し砦の三悪人」から拝借。

セルジオ・レオーネ監督には、出世作「荒野の用心棒」で、黒澤明監督の「用心棒」のプロットを、無断でパクったという前科がありますので。

ちなみに申し訳ないですが、本作のクリント・イーストウッドは、どう見ても「正義漢」ではありませんでしたね。

映画の冒頭、三人の主役が次々と登場してくるシーンで、イーライ・ウォーラックが「卑劣漢」、リー・バン・クリーフが「悪漢」、クリント・イーストウッドが「正義漢」といちいちテロップを入れて説明してくれます。

このあたりが、いかにも安っぽく感じてしまうのですが、どうしてどうして、本作は、マカロニ・ウエスタンとしては、堂々たる大作なんです。

上映時間がなんと3時間。

公開時には、長すぎるということでカットされたそうですが、それでも2時間40分。

まがい物と言われようと、パクリと言われようと、とにかく、「荒野の用心棒」「夕陽のガンマン」と、世界中で荒稼ぎをしてくれた映画を撮ってくれた実績はものを言ってますね。

マカロニ・ウエスタンは、アメリカでは、スパゲッティ・ウエスタンと言われたそうですが、これは長すぎるということで、「マカロニ・ウエスタン」と命名したのは故淀川長治大先生とのこと。

アメリカ本国では、アクション映画の主流として、映画草創期から深く愛されてきた西部劇ですが、1960年代の後半頃になると、正義のヒーローも、フロンティア・スピリッツも、やや食傷気味になっていたようです。

そこに、カウンターパンチを浴びせる形で登場したのが、イタリア製の西部劇マカロニ・ウエスタンです。

アメリカ西部劇を踏襲しつつも、より暴力的で即物的演出を前面に押し出し、ニヒルなアウトローを主人公に配置。

拷問・リンチなどの過激なバイオレンス描写で、徹底的に娯楽性へと舵を切った作風が、意外や西部劇の本場アメリカでも受け入れられました。

しかし、こういう映画の常として、批評家たちはしかめっ面をするわけです。

理屈抜きで面白い映画に対する風当たりは、アルフレッド・ヒッチコックの映画に対する評価の低さを見ても分かる通り、冷たいもの。

そんなわけでセルジオ・レオーネも、ヒッチコック同様、賞とは縁がない監督でした。

しかし、面白いものは面白い。

これは、ヒッチコックの映画を正当に評価したのが、フランスの若きヌーベルバーグの監督たちだったように、新世代の映画監督たちには、多大な影響を与えていました。

その代表格は、なんといってもクエンティン・タランティーノ監督でしょう。

この人は、本作に対して、最大級の賛辞を送っていますし、自身の監督作にも、そのオマージュといえるシーンが登場してきます。

ジョン・ウー監督もその一人でしょうね。

本作の代名詞とも言える、ラストのメキシカン・スタンドオフによる決闘シーンは、両監督の映画では、ちょくちょく使われています。

本作が、決定的な影響を与えた作品として挙げられるのが、メキシコのアレハンドロ・ポドロフスキー監督によるカルト映画の怪作「エルトポ」

映画のポスターにも使われていた、傘をさしたガンマンが馬に乗って荒野を進むシーンは、明らかにこの映画の影響を受けています。

「エルトポ」は、体に奇形のあるフリークスたちを大量に出演(戦傷兵という設定)させていて、個人的にはどうにも生理的に参ってしまった作品なのですが、本作にも、下半身がないフリークスが登場してドキリとさせられました。

こういう悪趣味も、本作が批評家受けしない理由の一つでしょう。

「悪漢」の、リー・バン・クリーフが、女性に対して、これでもかと平手打ちをするシーンが出てきますが、いまのハリウッド映画ならば、絶対に撮れないシーンかもしれません。

原題にもあるように、本作では、三人の男たちのキャラが、やたら立ちまくっています。

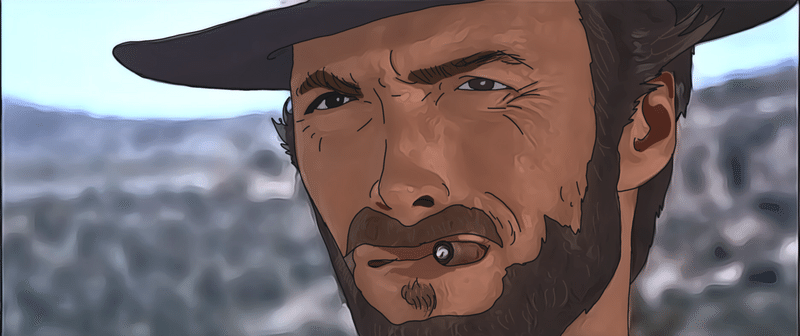

クリント・イーストウッドは、まだスマートなイケメンですが、リー・バン・クリーフとイーライ・ウォーラックの顔のハンパなく濃いことよ。

この濃い顔の三人に、カメラは、執拗にクローズアップで寄りまくります。

このクローズアップと、その真逆となる遠景ショットをテンポよく繋げて、緊張感を高めていくというのが、セルジオ・レオーネ演出の真骨頂。

特にラストの決闘シーンは、その究極と言っていいかもしれません。

三すくみでの睨み合いから決着がつくまでを、とにかく、笑っちゃうくらいに、これでもかと引っ張りまくります。

昭和のアニメ「巨人の星」で、星飛雄馬が一球投げるのに、どれくらい引っ張るんだと、子供ごごろに思ったものでしたが、あの感覚に似ていますね。

あのシーンに緊迫感を出すために三時間に及ぶドラマが必要だったという気すらしてしまいます。

三人の主要キャラクターの中で、一番丁寧に、そして人間的に描かれていたのは、「卑劣漢」のイーライ・ウォーラックでした。

「正義漢」のクリント・イーストウッドも、「悪漢」のリー・バン・クリーフも、キャラクターとしては、実はそれほど深堀りはされていません。

その意味では、本作の主人公は、実はイーライ・ウォーラックだと言えるのかもしれません。

この人は、「荒野の七人」でも盗賊団の首領を演じていて、メキシコ系悪党ならばこの人というくらいの印象になっています。

「正義漢」「悪漢」に比べて、「卑劣漢」という設定はちょっと可哀想な気もしますが、この人のキャラを、他の二人よりも立たせることで、本作には明らかにコメディ的要素が加味されましたね。

南軍の軍服を来ていたティト(ウォーラック)が、同じ服を来てやってくる騎馬兵士たちに手を振ったら、それは砂ぼこりにまみれた北軍兵士だったなんていうシーンにはニンマリ。

風呂に入っているところを、銃で暴徒に狙われたティトが、相手が凄んでいる隙にバスタブからヌーっと出した銃で、返り討ちにするシーン。

転がった屍体に向かって、ティトはこう吐き捨てます。

「撃つときにはしゃべるな」

これにもニンマリ。

役者として、三人の中で、一番気合が入っていたのは、明らかにイーライ・ウォーラックでした。

それがはっきり分かるシーンがありましたね。

ポイントは蝿です。

映画の中で、演技しているウォーラックの顔面に蝿が止まるシーンが都合2回登場するんですね。

普通なら、それは反射的に表情に出てしまうものなのですが、演技中の彼にその様子は皆無でした。

演技中のイーライ・ウォーラックの集中力がすごかったということでしょう。

ちなみに、クリント・イーストウッドの顔面にも蝿が止まるシーンが一度あったのですが、彼は明らかに反応していました。

手に繋がれた鎖を、レールの上に置いて、走ってくる汽車に切断させるというシーンがあったのですが、これは実際にウォーラックにやらせています。

まさに決死の撮影ですが、さすがにこれには、撮った後でウォーラックは監督に文句を言ったそうです。

実際にやったということでは、戦場における橋の爆破シーン。

映画では、よく火だけがよく出て、爆発は小さいという撮影用の爆薬が使われるそうなのですが、本作では本物のダイナマイトが使われたそうです。

確かに、爆発シーンは見応えがありました。

このため、実際に舞い上がった岩が、周りに降ってきて、一歩間違えば事故というシーン。

これも後になって俳優たちは苦情をいってますね。

全2作のヒットで、製作費を潤沢に与えられたセルジオ・レオーネ監督は、南北戦争を、本作の中で、かなり史実に忠実に描いています。

監督としては、戦争の悲惨さを訴える迫力あるシーンで、マカロニ・ウエスタンとしては異例な反戦メッセージも込めたというところでしょうが、このために、本作がマカロニ・ウエスタンっぽくなくなってしまったことも事実。

このあたりは、賛否両論あるところでしょう。

戦争シーンが撮影されたのは、アメリカではなく、スペインの原野です。

子供の頃から見ていた、アメリカ映画に対するリスペクトが、監督にはあったのでしょう。

彼は、後に、そのアメリカ愛を凝縮した「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」を撮っています。

クリント・イーストウッドは、当時アメリカでは、人気テレビドラマ「ローハイド」以降は、俳優としてくすぶっていましたが、レオーネ監督のマカロニ・ウエスタンに出演することで人気復活。

アメリカに凱旋して、「ダーティ・ハリー」で、押しも押されぬ大スターになっていきました。

とにかく、彼の立ち姿のかっこよさには惚れ惚れしてしまいますね。

ポンチョを羽織り、葉巻をくわえて、目を細めて、大平原を見下ろす姿のなんと絵になることよ。

周知のように、その後彼は映画監督としても、確固たる地位を築いていくことになるのですが、その監督としてのノーハウは、セルジオ・レオーネ監督の仕事ぶりから吸収したことも多かったとのこと。

彼が、映画監督としてブレイクした「許されざる者」では、セルジオ・レオーネに対する献辞がしっかりと送られていました。

本作の音楽を担当したのは、監督のセルジオ・レオーネと小学校時代の同窓生というエンリオ・モリコーネ。

この音楽は秀逸です。

レオーネ監督のシャープでスタイリッシュな画面とともに、明らかにマカロニ・ウエスタンのテイストを確立するのに多大なる貢献を果たしていますね。

本場アメリカ製西部劇のアンチテーゼとして登場してきたマカロニ・ウエスタン。

とにかく、正義が大好きなアメリカの国民性をあざ笑うように、ダークでシニカルなヒーローを登場させて大ヒットさせたイタリア人魂は、ある意味で痛快ではあります。

同じ手口で、スパイ映画も本家本元をパクってヒットさせたイタリアですが、このあたりの抜け目なさは、個人的には以外に嫌いではありません。

パクリも、本家取りもなんのその。面白ければ文句ないでしょうと言わんばかりの逞しさがイタリア映画にはあります。

そのせいで、どこかキワモノ的な香りはプンプンしても、決してB級映画ではなく、堂々たる大作になっているという不思議なテイストが本作の魅力と言えるのかもしれません。

2015年に、「サッドヒルを掘り返せ」というドキュメンタリー映画が作られています。

この作品は本作のクライマックス・シーンの舞台になったサッドヒルを、映画通りに復元しようというこの映画のファンたちの熱い思いを一本の映画にしたものです。

このプロジェクトのために、ヨーロパ中から、有志たちが集まってくるんですね。

「続・夕陽のガンマン」が、いかにたくさんのファンたちに愛されていたかがヒシヒシと伝わってくるなかなか感動的な作品でした。

映画の面白さというものは、作り手でも評論家でもなく、実は、それを見る観客たちが一番よく知っているということなのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?