自律神経が乱れてますよ!って安易に伝えていませんか?

こんにちは

はたらくからだ研究所 所長の丸山です。

私たちボディワーカーはクライアントに向けてよく

自律神経が乱れてますね〜とか

自律神経のバランスの問題ですよ〜って

言ってますけど何を診て、判断しているのでしょうか?

生活リズムが狂っているから?

何が基準ですか?

イライラしたり、感情的になりやすいから?

どういう機序で自律神経に影響するの?

こんな事が分からずに、患者さんに伝えるとアドバイスではなく、言葉を乱暴に投げつけただけにしかなりません。

今回は自律神経について、整体師は何をどう診て判断すべきか?を書いてみたいと思います。

そもそも自律神経って何でしょう?

神経系って何をどうみたら把握できるのでしょう?

身体を触っただけで

「交感神経が優位に働きすぎですね」

って僕も以前はよく言ってしまっていました。

たしかに働きすぎていたり、眠りが浅かったり、興奮しやすかったり

そういう活動からイメージできるような気もします。

しかし、人間には恒常性というはたらきがあるということを考えれば、"常に”どちらかが優位のままだということはありえないと思うのです。

まずはそのことを理解するために自律神経って何か?ということから考えていきたいと思います。

自律神経って何?

自律神経系は、平常時や侵襲を受けた時に、生体を構成する細胞にとって最適な体内環境を提供することによってホメオスタシスを維持する機能を持っている。

細胞にとって最適な体内環境を提供することによってホメオスタシスを維持する機能

細胞レベルに働いているんですよね。

自律神経系は内臓機能をコントロールすることでこうした仕事をうまく行っており、一般に平滑筋、心筋、そして体内の様々な腺を支配する神経線維で構成される運動系であると考えられている。

という説明があるが、最近の研究では内臓の運動には神経伝達だけでなく、様々なケミカルメディエーターが広範囲かつ多様性を持ってはたらくことで行われていることがわかっているそうで、自律神経系というものはそれらの物質や分泌物と合成的に作用しているものだと理解しておこうと思います。

基礎・臨床解剖学 脊柱 脊髄 自律神経 エンタプライズ GREGORY D.CRAMER 他

骨格筋への運動神経をのぞけば、中枢神経系からの遠心性神経線維は自律神経系である。自律神経系は随意的な制御を受けずに①心拍数②平滑筋の収縮③外分泌と一部外分泌④一部の代謝を調節する。

自律神経系は不随意なので、自分の意志でコントロールすることはできません。

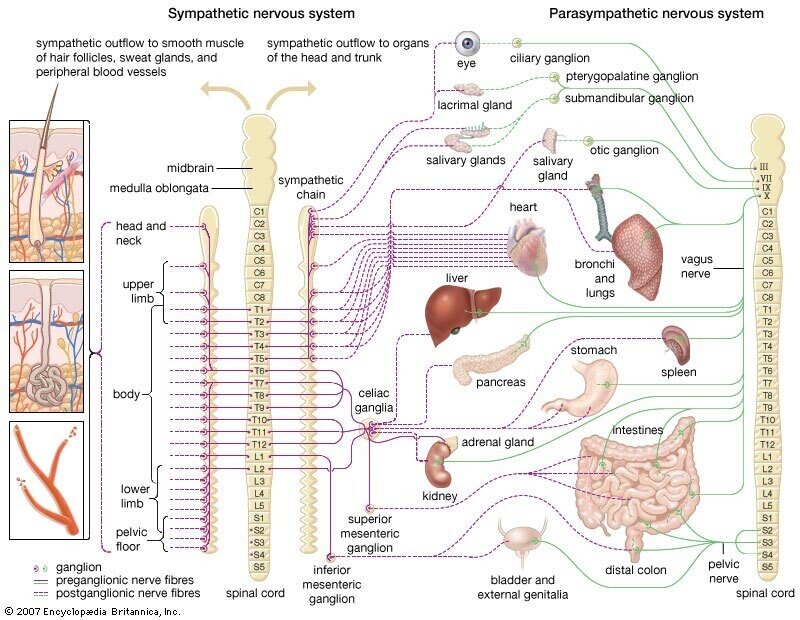

自律神経系は交感神経と副交感神経に分かれます。

交感神経も副交感神経も節前線維の神経伝達物質はアセチルコリンであり、神経節の受容体はニコチン受容体です。

交感神経の節後線維の神経伝達物質はノルアドレナリンであり、受容体はα受容体またはβ受容体である。

副交感神経の節後線維の神経伝達物質はアセチルコリンであり、ムスカリン受容体である。

交感神経と副交感神経は別々に機能するわけではなく、シナプス前相互神経支配により、互いの活動を調節しあう。

カラー図解神経の解剖と生理 訳:大石実 メディカル・サイエンス・インターナショナル

自律神経が交感神経、副交感神経別々に働くわけではないことが記されています。

例えば、ノルアドレナリンの分泌によって交感神経が優位になれば、アセチルコリンが抑制され、互いにバランスを取るような仕組みになっているわけです。

自律神経は主に内臓機能に働き、自分でコントロールできないものであることから植物神経系とも呼ばれます。

運動神経や感覚神経が動物にしかない行動を司る神経であることに対し、自律神経系は植物のような不随意反応であることから、このように呼ばれます。

では、ホメオスタシスとは何でしょうか?

自律神経系は生体の内部環境の恒常性の維持に重要な役割を果たします。

これはClaude Bernardによって1970~1980年代に打ち出された概念です。

Annals of Human Biology誌に掲載された最近の研究によると、人体の細胞は37兆2000億個と言われています。これらの細胞を取り囲む環境のことを「内部環境」と呼んでいます。

Bernardは1876年に実験結果に基づき

「内部環境の恒常性の維持こそ、生命維持の基本である」という概念を打ち出しました。

Waltar Bradford Cannonは1920年代にホメオスタシスと言う言葉を初めて使いました。

ギリシャ語で「似たような状態」を意味する言葉を内部環境に当てはめ、内部環境は一定ではなく、ある範囲の状態にゆらぎを持って保たれていると解釈しました。

体温は36℃~37℃の範囲で保たれますし、一日の中でも、寒い環境でも、暑い環境でも、1℃の中でゆらぎ微調整しながら生きていますし、脈拍、血圧、血糖値などもそうです。

やさしい自律神経 生理学 命を支える仕組み 鈴木郁子 中外医学社

ホメオスタシスという言葉は恒常性に加え、生命の維持にはこの正常な範囲のゆらぎがあるということを示しています。

我々、徒手療法家の元を訪れる患者の悩みは主に「痛み」です。自律神経系が痛みのメカニズムにどう作用するのか?ということを理解する必要があります。

痛みと自律神経系

自律神経系は主に心筋および内分泌腺にはたらく神経であるため、直接的に筋骨格系の有害知覚信号の伝達における役割はわかっていません。

しかし、痛みが長期的になると交感神経が亢進した状態が続きます。交感神経が亢進した状態が続くと、抗重力筋の緊張が起こります。

徒手によるリラクゼーションは抗重力筋の緊張を緩め、交感神経の亢進状態を抑制することで痛みを軽減させようという目的があります。

抗重力筋の特徴は不随意運動をする筋です。骨格筋は基本は随意運動です。しかし、姿勢制御にはたらく抗重力筋などは不随意の収縮が主です。

筋の収縮は動くことだけじゃありません。姿勢の制御や、巧緻性のための制御、身構えたり、耐えたりするなどにも筋収縮はおこります。

脊柱の側面には交感神経幹が並んでいます。これらの神経幹は、中枢からの信号を筋に伝えることで、体性神経系を活性化することで筋収縮を起こします。

交感神経の持続的亢進は不安、恐怖、怒り、寒冷などの感情、思い、感覚、反応などによるアドレナリンの分泌と関連しています。

1993年、Cannon、Rosenbleuthは興奮性と抑制性の2つの交感神経作用があると唱えました。

アドレナリンは2つの受容器に作用し、α受容器とβ受容器と呼ばれ、α受容器の活性化はエルゴタミンで抑制されるが、血管収縮、子宮収縮および瞳孔散大を起こす。β受容器の活性化は血管拡張、心臓促進および気管支の弛緩を起こす。

アドレナリンは両方の受容器にはたらくが、ノルアドレナリンはほぼα受容器のみに作用する。

交感神経系の最終路での制御は青斑におけると信じられている。青斑は脳内の第4脳室の底部に存在する小さなニューロンの帯です。青斑は多くのニューロンで構成され、これらのニューロンは脳内のどのニューロンよりも高濃度のノルエピネフリンを持っています。刺激を受けると青斑がノルエピネフリンを皮質、辺縁系、脳幹、脊髄へと放出し、これが不安や恐怖をもたらします。

青斑は心理的ストレス、身体的な外傷、免疫のアンバランス、交感神経、副交感神経のバランスを崩すウィルス感染などでの症状の最終路なのかもしれません。

不安時、青斑は常に緊張状態にあります。このことは節後シナプス前交感神経エンドプレートの枯渇を起こし、交感神経緊張症候群と呼ばれる状態を引き起こします。

1872年にDarwinは不安から恐怖への変化を述べ、交感神経系に関する生理的な変化について、アドレナリンを注入しても、精神的な症状が起こらなかったと記述しています。

このことから、不安感はアドレナリンが刺激因子ではなく、中枢神経系の作用によって起こる感情だと予測されました。

多くの痛みには不安や恐怖といった心理的影響があるとされています。生物学的には青斑を介した、交感神経系の伝達が不安という感情を創出し、筋の緊張や血圧の上昇が起こります。

痛みーそのメカニズムとマネジメント 荻島 秀男著 医歯薬出版株式会社

交感神経による血管の拡張、収縮は脳や筋などでは拡張、末梢や皮膚などでは収縮します。

ストレスと緊張下で筋肉や筋膜で急性的な痛みを感じた時に、炎症を伴うことが多いのはこういった血管拡張が起こるからとも考えられるのではないでしょうか?

私たちは腰痛や頚部痛で来た患者に対し、筋肉を緩めることで疼痛改善ができると感じるのは、このような交感神経系が持続的な緊張状態である場合に"効果があった"例がたまたま起きた可能性は否めません。

ストレスと痛み

ここで「ストレスが痛みの原因」と言うことについて書いていきましょう。

痛みとストレスについて調べていくと、短期的なストレスは痛みを抑制し、長期的なストレスは痛みを悪化させるというメカニズムがあります。

長期的なストレスは前述の通り、交感神経の持続的な緊張に代表される機序が影響します。

短期的なストレスは視床下部が刺激されると交感神経活動を亢進させ、副腎髄質からノルアドレナリンなどのカテコールアミンを分泌します。副腎髄質から分泌されるカテコールアミンには強い鎮痛作用があります。

もうひとつ、視床下部が下垂体を刺激してACTHやβエンドルフィンを分泌させます。ACTHは副腎皮質を刺激して抗炎症作用の強いコルチゾールを分泌します。

このことからも交感神経が亢進すると痛みになるという短絡的な考えはちょっと違うことが分かります。

交感神経というのは、ストレスに対して戦っていく体内環境の調節と、ストレスに対して不安や恐怖といった感情を抱かせ、痛みに対して、休息や安心を取り戻そうとする働きがあるということです。

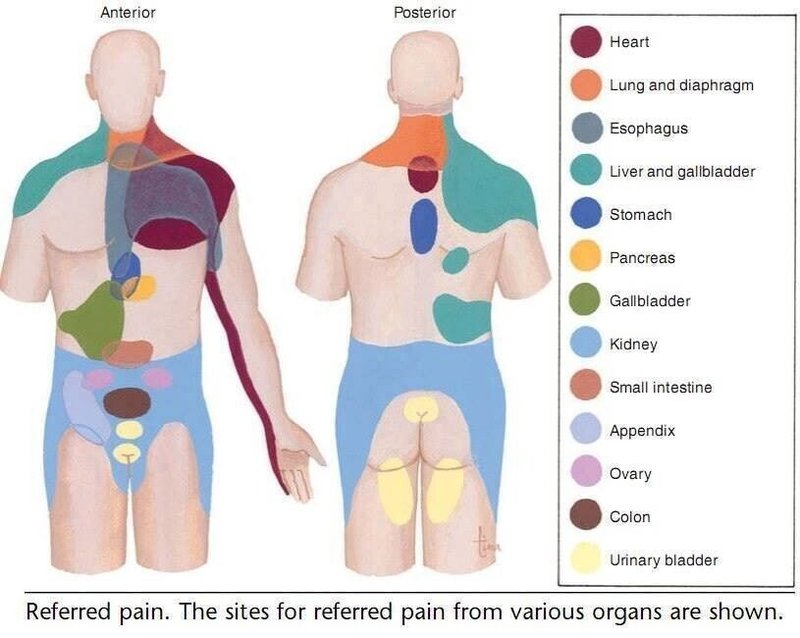

関連痛

内臓疾患では、疾患部から離れた特定の皮膚や筋に感覚過敏や疼痛を起こす場合があります。このことを関連痛と呼びます。

関連痛は

病変部内臓感覚からの感覚情報(内臓求心性神経)と皮膚からの感覚情報(体性求心性神経)が後根を通って同じ脊椎分節へ入力している場合に起こります。

体性感覚の痛みは日常よく経験します。そのため大脳は脊髄視床路を伝導してきたインパルスを受け取ると体性感覚の痛みと学習してしまいます。そのため、内臓求心性線維の情報によって脊髄視床路ニューロンが興奮した場合でも、体性感覚の痛みとして捉えてしまうようです。

脊髄視床路は外側脊髄視床路と内側脊髄視床路のふたつあります。外側脊髄視床路は痛みがどこで発生しているのかという情報を担い、最終的に大脳皮質の体性感覚野に情報を送ります。関連痛としての部位はこの経路に由来します。

内側脊髄視床路は痛みに伴う不快感などの情動的な情報を担い、大脳辺縁系の帯状回、あるいは島皮質に情報を伝えています。

島皮質は痛みの予測時におこる恐怖で活動が高まり、内臓痛での怒り、罪悪感などの情動にも島皮質の介在があると考えられます。

自律神経系のはたらきは知覚情報を脳の特定の場所を介し、アウトプットします。神経系は生命の維持だけではなく、情動やストレスという物質的でない表現もします。

痛みは複雑系だと言われる所以はここにあります。

単純にどこか損傷したことで痛いだけではなく、様々な神経系の介在がおこることで感じているのです。

患者さんの痛みの原因として自律神経の異常を伝えるよりも、興奮を抑えるように語りかけ、気分を落ち着かせるように触れ、温かい環境を整える方が効果的です。

姿勢と自律神経系

姿勢によって自律神経系が作用するといった話は整体業界でよく使われる説明モデルです。

前述したところでも、骨格筋は体性神経支配であります。

ではなぜ、姿勢と自律神経系が結びついて説明に使われるのでしょうか?

筋交感神経活動という言葉があります。筋収縮には血管の拡張・収縮が不可欠です。筋収縮に伴う、血管の平滑筋運動は自律神経の支配になり、交感神経のはたらきによって拡張・収縮がおこります。

他動による姿勢変化を与えると、

体位傾斜台を用いた受動的な姿勢変換によって筋交感神経活動は体位傾斜角度によって促進され、体位傾斜角度の正弦値と筋交感神経活動との間に正の相関が認められた。 環境・運動・姿勢と自律神経 理学療法学第26巻3号75~79頁(1999年) 岡野忠明

筋交感神経は胸部より下を入水した際に活動が抑制されたり、飛行機などでの急降下時にも抑制される。このことから、水圧や重力により頭部の血流量が増加することと、全身血圧の増加の恒常性を保つために働きを抑制し、血流、血圧のコントロールを行っているようです。

地上で長時間の座位による就業などは、体液は足方向へと流れ、脳血流を増加させるために筋交感神経は活動的になりやすいと考えられないだろうか?

不良姿勢が自律神経系に悪影響を与えるという記事をネット検索すると、カイロプラクターか整体師がほとんどです。

自律神経系は筋の活動をフィードバックしているように見られますが、それは一側面であり正しくはストレス反応に対するフィードバックと考えた方がいいと思います。

姿勢が乱れるという事は、心理的、環境的、社会的、もちろん生理的な不安定材料がすべて影響を与えています。

自律神経系から紐解くというのは、困難を極めますし、自律神経系の状態に目星をつけておく必要はあっても自律神経系を整える事の主語は術者でない事がわかります。

対象となる人が、姿勢や動作という目に見えた姿かたちで判断される事ではなく、その姿勢や動作をどんな感情やどんな環境で行っているか?ということが自律神経の働きに影響します。

自律神経系の複雑さ

交感神経と副交感神経の違いは、交感神経節が標的から離れた脊髄付近に並んでおり、1つの神経節が多数の器官に投射していますが、副交感神経節は一般的には1つの神経節が1つの終末器官にのみ神経投射しており、終末器官の周辺あるいは内部に神経節を持ちます。

副交感神経系は皮膚や筋肉の制御には関わっていない。

ただし、頭部のみにおいて顎の血管床、口唇、舌を制御します。

脳神経からは4つの神経節を出力します。

動眼神経(第III脳神経)毛様体神経節に投射、虹彩と毛様筋の制御、瞳孔径と焦点の調節に関わる。

顔面神経(第VII脳神経)と舌咽神経(第IX脳神経)翼口蓋神経節に投射し、涙腺と口蓋腺における粘液の産生促進。耳神経へ投射し、耳下腺へ。第VII神経は顎下神経節にも投射し、顎下腺、舌下腺からの唾液分泌を制御しています。

迷走神経(第X脳神経)心臓、肺、肝臓、胆のう、すい臓にある副交感神経節へ広く投射します。また、胃、小腸、消化管の吻側部へ投射。尾側からの副交感神経は大腸、直腸、膀胱、生殖器へ投射。

腸神経系は胃腸や分泌機能や消化に関わる他の機能をも制御し、さらに局所的な血流も制御します。腸神経系は椎前交感神経節や迷走神経を経由する副交感神経系から入力によって調節します。

カンデル神経科学 Eric R. Kandel メディカルサイエンスインターナショナル PP1037~1040

自律神経系は交感神経系、副交感神経系が腸神経系につながりがあり、腸神経系は副交感神経系の脳神経である迷走神経と交感神経系の椎前交感神経節から分枝していますが、内臓交感神経と迷走神経を遮断しても消化管は基本的な機能を維持することができます。消化管は内臓の生理的情報を脊髄と脳幹に伝えています。

このことから消化管の生理的変化は自律神経系を介して中枢神経系に入力し、体性神経系にフィードバックされます。

また、腸管内の内分泌は自律神経系の応答とリンクしています。腸ー脳関係という概念はこのような自律神経系を介した腸神経系のメカニズムから生じたものでしょう。

脳内で起こったストレスや反応が、消化管内での内分泌に作用することで自律神経系は全身に情報を伝え、階層的に統合していきます。

よって、交感神経系と副交感神経系の拮抗的な作用という概念は今では古い考えになっていることがわかります。

患者を行動だけで自律神経の作用について語ることはできません。

闘争ー逃走反応を見て、交感神経系の状態を知ることもできません。

自律神経系の臨床的意義

自律神経系を臨床の中で理解していくには、単純に目に見える事象だけで判断しないことです。

自律神経系は複雑な生命装置です。シーソーのようにどちらかに傾くものではなく、階層的な統合システムであると理解することがまずは第一歩ではないかと思います。

もちろんサーカディアンリズムから性に関することまで、生活全般にも作用しますが、規則正しい生活だからといって自律神経系が正常とも限らない。

大切なのは心身を心地よい状態に保つことを優先的におこなう事、マインドフルネスな時間を取り入れることなど、自分を感じる行為には自律神経系にいい影響を与えます。

ヒーリングやリラクゼーションが痛みを和らげ、動きを豊かにするのは自己愛を感じる時間を通じて、体軸反射などの自律神経系が関わる作用がはたらくためだと考えられます。

ただ自分で闇雲にマッサージしても気持ちよくも効果も薄いものが、他者に触れてもらうことで緊張が弛緩し、血行が良くなり、痛みが緩和するのは術者から感じる愛情や慈しみに対する情動的な自律神経系の作用である可能性が高いです。

施術する側はこの事を知ったことで、触れることに対する意識が変わると思いますし、受け手側にどういう空間を用意したらいいのか?

情動に作用するはたらきかけについてもよく理解する必要性が出てきます。

セラピストが安易に自律神経を語ることはおススメしません。

むしろ、自律神経を理解した上で触れ方や環境、言葉遣いに意識を向けて接することが重要だと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?