チャールズ・ディケンズ『オリヴァー・ツイスト』 7

『オリヴァー・ツイスト』は、孤児オリヴァーの目を通して、19世紀イギリスの底辺について教えてくれる。歴史は、こうした政治や社会に大きな影響を与えない領域について、ある時期まであまり描こうとはしなかった。あくまで政治や社会の反映に過ぎず、反作用なき世界のこととして、好事家やジャーナリスト、文学者、行政の社会調査に委ねていた。

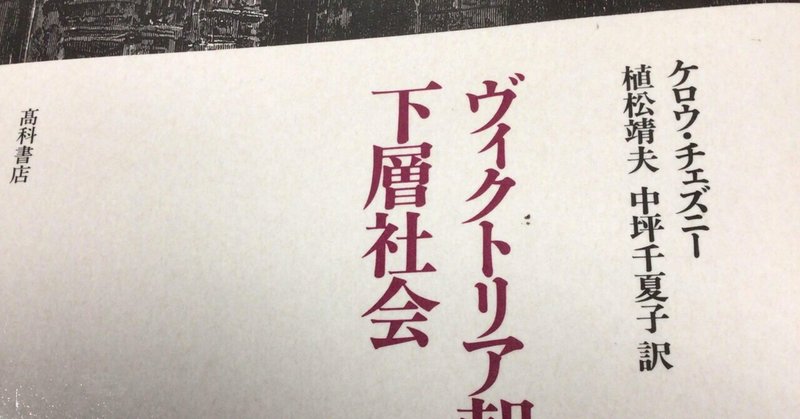

そうは言っても、と歴史家の中には、こうした社会の状況について記そうと思う人もいる。それが、ケロウ・チェズニーの『ヴィクトリア朝の下層社会』で、原題は“The Victorian Underworld”で、こっちの方がカッコいい。とはいえ、チェズニーも正規の教授職に就いたことのない「日曜歴史家」ではある。昔(今も)、ゴーイングアンダーグラウンドというバンドがいて、桶川市出身なので、シンパシーを感じたものであるが、このUnderworldの意味でのUndergroundにgoingしたいんだとしたらちょっと切ないな、と思ったりした。まあアングラってことだろうけど。

この本は大著で、全くもって携帯に適してない。かといって、座って読んでいると、二、三ページで眠くなってしまう。興味があるのに眠くなるのはこれいかに。大食い競争で、ふっと我に返った時に、道のりが長いと、一瞬気が遠くなるあの感じだろうか。いずれにしても、読み通すのは、案外骨が折れる。今で言うところのコスパは超悪い。長い時間をかけて下層社会を知っても何の益にもならんのだから。

しかしながら、反コスパ派にとってはカブけるカブける。純然たる浪費こそ贅沢の極みだとするなら、時間の浪費著しい『ヴィクトリア朝の下層社会』の読書経験は、超デカダン、超アングラ、超傾奇者の証なのではないだろうか。

どうでもいい口上を述べてしまったが、私は、オリヴァーが所属したスリのグループが引用される章が好きだ。当時の泥棒やゴロツキに関わるスラングがこれでもかという感じで載せられている。2ちゃん用語大全めいた趣が、なんとも言えない魅力の大著である。

あらすじ(12)

熱病で瀕死のオリヴァーは、ブラウンロー氏の馬車で、イズリントンにある邸宅へ運び込まれた。

そこでオリヴァーはベッドに寝かされ、病魔や熱鬼と戦い続ける。

三日三晩のあと、オリヴァーは意識を取り戻す。

看病してくれた老婆は、オリヴァーに優しく声をかける。オリヴァーは、これほどまでに親切にされたことがない。不安に思いつつ、様々な申し出を辞退していたが、医者の言いつけ通り、適度な食事を摂っていると、意識が回復した。

オリヴァーは壁にかけてある肖像画を見た。なぜか、妙に惹かれる絵だった。老婆と肖像画についての話をする。しかし、老婆は肖像画の主について言葉をはぐらかすばかり。挙句の果てには、療養に悪いということで、裏返してしまう。

しばらく静養して、オリヴァーの体力も戻ってきた。久しぶりに、ブラウンロー氏と話をする。ブラウンロー氏は、オリヴァーの身なりや言葉、謙譲の振る舞いから、品性を感じ取る。そして、老婆に肖像画とオリヴァーが似ていることを指摘すると、オリヴァーは雷に打たれたようにまた卒倒してしまう。

感想

いい人と出会って、よかったねえ。という感想のみが胸をつく。フランダースの犬のネロは、こういう人には出会えなかった。それでもまだ序盤なので、そう簡単には問屋が卸さない。

ディケンズという人は、食えない人で、なるほど慈善の心を呼び起こすような主題を書いておきつつ、ベストセラーを演出する。ディケンズ自身も、それなりに当事者性をかすってはいたんだと思うけど、それでもお前はいいよなと今なら言われそうな感じ。

いやあ苦しいね。苦しいよ。どんな位置から発言しても揚げ足を取れるこの時代、ディケンズだって乗り切れないだろう。そりゃあ主人公を異世界に転生させて、作者の当事者性をナッシングにしてしまった方が、エクスキューズとしてはリスクが少ないよね。流行というより、作家の主題設定の苦しさの現れなんじゃないかな。

蟹工船ならオッケーかというと、小林だって小樽商科でしょうよ。インテリが下層社会を弄んでると言われてもおかしくないし、それならディケンズの方がまだ幼少期に貧しさを経験してるんだから当事者性あるだろうと思われる。

その経験はただアンダーグラウンドを悲しい世界と描くのではなく、内側に入ってみれば、その秩序もあるとユーモアたっぷりに書いている。それが売れちゃったわけだけど。ただ、その経験しか作家にはリソースがないわけだから、倫理的に問題がと言われたら、どうやって生活すればいいんだとなるよね。

ああ、つらいつらい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?