レンガの中の未来(十)

(十)トンネル

「心境が変わったら、この住所までお越しください。」

イリンの家庭教師だった女は、そう言うとシノーの作業場を後にした。

作業終了後、シノーはとぼとぼと宿舎へ向かった。空は雨雲で覆われ、今にも雨が降り出しそうである。

頭の中の話題は、先ほどの女の事だった。内容はエセンス家、正確にはノルギーを介したインペリアルスクールの計らいで、シノーを幹部養成予備学校に推薦する、というものだった。

その女はその予備学校で講師をしているそうだ。もし入学した場合、作業時間は夕方までとなりそこから数時間の間、予備学校で学ぶ事ができるというものだった。

それは通常では考えられない事態であったが、シノーは乗り気ではなかった。イリンまでいなくなってしまった今、本当はずっと一人で悲しんでいたい。

歩いているとイリンと同じ位の子供が、母親と思われる女性と手をつないで、シノーとすれ違った。

「ねぇ、今日の晩御飯は何かな?」

すると母親はニコリとして、

「今日はお前の大好きなシィースープよ。お肉を入れてね。」

と言った。すると、その子供は母親の手を強くグッと握りしめ、頭のてっぺんから声を上げた。

「やった~!母さん、今日は学校でね…。」

それ以上の会話は聞き取れなかった。

日々の仕事で忘れているふりをしているだけなのだ。

イリンを荼毘にふしてから、約1月が経過した。

本当は仕事などせずに四六時中イリンの事を考えて哀しんでいたいんだよ。

母親の時もそうだった。節目ってなんだよ?十年経ったから何なんだ?

自分にとっては七年でも六年でも一緒だよ。一年に一回で良い。会いたい。

声が聞きたい。自分はこんなに悲しんでいるのに、当たり前のように世の中は回っているんだ。

シノーは、自分のポケットに手を入れていた、イリンに向けた使用人のサクイルからの手紙を開いた。

サクイルからの手紙にはこう書いてあった。

イリンへ

「急にこの家を発つことになってしまい、残念です。時間がないので、私が描くイリンの将来年表を書きます。

イリンはいつも言っていたわね、正義は必ず勝つって。であれば、法律を学んで社会を良くしてほしいと思っています。

六歳(現在):シノーお兄さんが選抜試験に合格し、インペリアルスクールに復学

十一歳:優秀な成績でインペリアルスクール卒業

十五歳:国立大学入学、同時にスカラーシップ取得、弁護士を目指す

二十一歳:弁護士資格取得、社会で活躍

二十五歳:結婚

イリンなら、大丈夫。どんな困難にも立ち向かえます。たまには遊びにきてね。

サクイル」

この手紙をイリンに渡すんじゃなかった。どうしても読みたいというから渡してしまった。結果的に馬車事故のきっかけとなった。

本当は二人で手垢が付くほど一緒に読みたかった。シノーは、イリンの墓にその手紙を入れることも考えたが、結局は自分の元に置いておくことにした。

それから何度も何度もその手紙を開きながら宿舎・作業場間を往復した。手紙の端は既にボロボロになっている。

「ねぇ、弁護士ってどういう人なの?」

「弁護士というのは、簡単に言うと法律を専門に扱う人で、弱い人達を法律を通じて助けてあげる人だね。その資格と取るのは難しいんだけど、イリンならなれると書いてあるね。」

ああ、あんな会話をしていたから、夕暮れになってしまったんだ。もっと宿舎までの早く行くべきだった。

シノーは自身を責めた。シノーお兄さんが選抜試験に合格し、インペリアルスクールに復学、か。

今更選抜試験に合格したって、肝心のイリンがいないんだ。

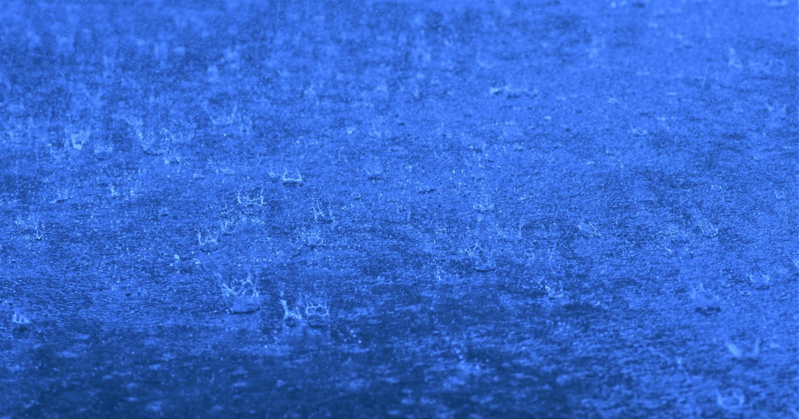

宿舎まで徒歩であと数分という時だった。突然、雷鳴が鳴り出し、スコールが発生した。

シノーは雨具を持っておらず、これまでもそのような時は駆け足で宿舎へ行くか、途中にある小屋で雨宿りしていた。

シノーはここから走れば、そんなに濡れずに宿舎に到着できると判断し、走り出した。

走る先に宿舎の門が見えたときだった。足元にある泥濘に右足を取られた。

次の瞬間、またあのスローモーションが襲ってきた。

-またこの感覚だ。何故か今回はこれまでとは違って、何だか心に余裕がある。この後転ぶのだな。

次の瞬間、確かにシノーは転んで体中が泥だらけになった。スコールは引き続き地面をたたき続けている。

立ち上がり再び走り出そうとした時だった。右の視界にキラキラした乗物が停まっていた。これは過去にも見たことがある。

この前は夢の中だったが、今は現にこの目で見ている。誰か乗っているようだ。

…声を掛けてみるか?シノーは迷った。

泥だらけでずぶ濡れであり、もうどうにでもなれ、という感覚だった。シノーはその乗物に近づいた。

その乗物には窓のようなものがあり、ノックをするとこれまで聞いたことがないようなコツコツという音がした。

次の瞬間、「入りなさい」という声が聞こえた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?