勝手に本人スピンオフ『エレカシの老後』

65歳になった。立派な高齢者である。

よもや自分達が高齢者になるとは信じられなかったが、胸に抱いた小さな子がいつの間にか大きくなり親となって連れてきた小さな子を再び胸に抱き、その 泣き顔に我が子の面影を見た時、その実感がようやく沸いてきた。

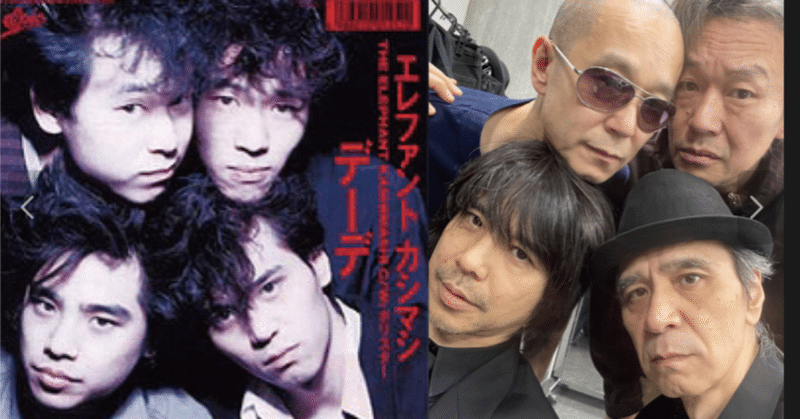

中学時代にバンドを結成して半世紀あまりがたっていた。契約解除、ドラマ主題歌でブレイク、体調不良、活動休止、紅白出場、アリーナツアー。

悲喜こもごも様々な事があったが、過ぎ去ってみて振り返れば良いバンド人生だったと3人は思う。「だった」と言うのはまだ早いと宮本に怒られるかもしれない。

65歳にしてステージ上では青春を生きられる。バンドを始めたばかりの 10代のあの気持ちに戻れる。これが、どれほど贅沢でありがたい事であろうか。

それは宮本のお陰である。バンドを命がけで守ったのは宮本で、だから自分達も命がけで宮本を守ろうと3人は思っている。

そんな宮本は未だに独身であった。

てっきりケジメの還暦婚をすると思っていたが宮本は「うん、ちょっとね…」と多くは語らない。そして3人もあえて多くは聞かない。また逃げられたのだなと察する。しかし、年をとるとしみじみと思うのは結婚とは生存と直結しているという事だ。

体に重篤な異変がおこった時、配偶者がいる事で生存率が上がる訳だ。

独身の宮本が一人の時に何かおこったら、、、。

「もう俺たち持ち回りでミヤジの世話をしよう」

還暦になってから幾度となく宮本のいないところでメンバー達は相談していた。

そして立派な高齢者となってしまった今、遂に実行する時が来たのだ。

月、水、金。3人が一日置きで宮本のマンションを訪ねていく。

しかし「一人暮らしだし何か起こったら心配だから」なんて事は宮本のプライドを傷つけ「まだそんなに老いぼれちゃいねえ!」などと逆鱗に触れてしまう。だからそれとなく理由をつけて宮本のマンションを訪ねていくのだ。

「ミヤジの持っている骨董、虫干しをした方がいいんじゃない。俺、週一で手伝うから」

月曜日担当の石森はこう宮本に提案した。

一瞬、宮本は「何で骨董に興味もなかった石くんが急にこんな事を言うのか」と不思議に思ったが「あ〜俺もずっと気になってたんだよねえ。助かるー」と素直に受け入れた。

石森はホッとしたものの、この時うっかり忘れていた。宮本は一度やると決めたら昼夜を忘れて徹底的にやる事を。半世紀以上の付き合いだというのに。

かくして石森は早朝から深夜まで宮本の指示のもと、積み上げられた莫大な量の古書や浮世絵、古美術、急須を移動して埃を振り払い、中の状態をチェックして画像におさめエクセルで記録して美術リストを作る。

しかし宮本の管理があまりにも悪かったのか、そのコレクションの状態は悪かった。色が剥げていたり、退色していたり、破れていたり、虫が食っていたり。それを発見する度に宮本は「あ〜」と絶望的な声をあげて「高かったんだけどなあ」とガックリと肩を落とす。

あまりにもその量が多かったので宮本は次第に涙が浮かべ、ベソをかきながら作業をしている。

ミヤジ、泣くなよ…。その宮本の後ろ姿を見て不憫に思った石森はなんとかしたいと考える。そして決める。

「俺がミヤジの古美術を修繕する」と。

かくして65歳にして石森は文化財修復技術者を目指す為、専門学校に通い始めた。

十代、二十代の若者達と机を並べるのは新鮮で、新たに吸収する新しい知識は楽しい。

バンドのギタリストと文化財修復技術者という二刀流。我ながら面白い人生だと思う。

そのきっかけをくれたのはいずれも宮本だ。

中学一年の運命の出会いに感謝した。

「ミヤジのマンションの近くに区営の畑があって、そこレンタルして作った野菜なんだけど作りすぎたから」

水曜日担当の富永はそんな理由をつけて野菜を手に宮本のマンションを訪れる。

もちろん嘘である。産地直送の野菜をわざわざ買ってきたのだ。

そんなレンタル畑、うちの近くにあったかなあと一瞬、宮本は首を傾げたが「へ〜トミが土いじりね。なんかこういうの田舎の近所付きたいみたいだよね」と微笑んで野菜を受け取る。

しかし、この男が泥付きの野菜を調理などする訳がない。かくして富永は 様子を見に行きがてら台所を借りて1週間分の惣菜を作る事となる。

キンピラ、インゲンの胡麻和え、おから、大根もち。放っておけばチョコの入ったミニクロワッサンばかり食べてしまう宮本の為に、妻に作り方を聞いたヘルシーなメニューを使い慣れない台所で格闘するように調理する。

毎回6種類ほどの惣菜を作りタッパーに入れて冷凍庫に保存する。翌週来て新たに惣菜を作る、そんなルーティンが生まれた。しかし富永はある事に気付く。宮本は必ずニンジンの惣菜を残すのだ。悪くなるから仕方なく処分する。あまりいい気分ではない。そんな富永の背中に宮本は声をかける。

「ごめん。俺、ニンジンってあんまり好きになれないんだよねえ」

高齢者になってもまだそんな子供のような事を言うのか。呆れながらも「この男に人参を美味しく食べさせたい」と富永の内なる闘志が燃える。 自宅でもレシピ開発の為にキッチンを使い、妻に「今まで男子、厨房に入らずとか言ってたのに、あなた何なの?」と呆れられた。

宮本の健康が気になるのか、自分が作ったものを残されるのが悲しいのか、もはやどちらかは分からない。富永は宮本が肉団子が好きな事を思い出し、玉ねぎの代わりにニンジンをみじん切りにして肉団子を作ってみる。

そんな富永の試行錯誤が功を奏し、翌週、ニンジン肉団子の入ったタッパーの中は空っぽであった。心の中でガッツポーズをする。

帰り際、宮本が無邪気な笑顔と共に声を掛ける。

「先週の肉団子、美味しかった。あれまた作ってよ」

マンションからの帰り道、富永は心の底がじんわりと温かくなりほくそ笑んだ。美味しかった、だって。また作ってよ、だって。

そして唐突に気づいた。

自分は妻が作る料理に「美味しかった」とわざわざ言葉に出して言ったことはあっただろうか。空気を吸うように当たり前に食べていた。仕事が忙しく妻が作った夕飯に手をつけなかった事だって何度もあった。その度に作ったものを食べて貰えない悲しさを妻は味わっていたのだろう。

自分が人に料理を作ってみて初めて気づかされる事だった。

今度、ちゃんと伝えよう。

宮本が教えてくれたこの温かさを妻にも伝えよう。

妻は「何よ、急に」と驚くかもしれない。

富永は帰路を急いだ。

「親戚がこの辺りでカフェを始めたから、これそこで作ってるケーキ」

金曜日担当の高緑はケーキを片手に宮本のマンションを訪ねる。

もちろんそんな親戚はいない。宮本も「へー。どの辺で始めたの?近所なら俺、行ってみようかな」と聞いても「マンションの一室で会員制で始めたから」と適当な理由をつけてはぐらかす。

甘いもの好きの宮本は毎回、高緑が見繕ったケーキを見て「これ、この間鹿児島の物産展で買ったんだよ、新茶」「このケーキはコーヒーだろうな、俺、こないだ豆買ったんだよね、あれ、どこやったかなあ」とお茶やコーヒーを淹れてくれるのだ。

そんなお茶を飲み、ケーキをつつきながら二人でどうでもいい事を語り合う。いや、語り合うのではなく、宮本が話す1週間あった出来事を一方的に聞くだけだが。

掃除や整頓は石くんが、健康関係はトミが担当する。自分がやれる事は話を聞くくらいだと高緑は思う。今度作りたい曲の構想、次のライブの構成のから始まり、今朝窓から見えたスズメが可愛かったといった日常の瑣末な事まで宮本は次から次に熱を込めて立て板に水が如く延々と話し続ける。

この数十年、周囲の人々は宮本のオチのない訳の分からない話をよく聞いてるよねと感心して言ってきた。

実は、高緑は宮本のしゃべりをサウンドとして聞いている。耳に心地の良い声と語り口はずっと聞いても飽きず、むしろ楽しかった。そして毎回、自分はそのサウンドに相槌を打つ。そう、宮本との会話はまるでセッションで、自分はステージを降りてもベースを爪弾いているのだ。

宮本は怒涛のように一方的に話し気が済んだのか「じゃ、俺、ちょっと作業に戻るわ。ケーキごちそうさま」と高緑に礼を言って、高緑の本日の訪問はお開きとなった。

マンションから出ると、日はすっかり沈んでいた。午後に訪ねて一体宮本は何時間話していたのだろう。今日もあっという間だったと思いながら高緑は歩き出すと、目の前に見知った女性の姿があった。

妻だった。

驚いて言葉を失う高緑に妻はバツが悪そうに言った。

「ここ最近、金曜の午後になると、あなたウキウキして外出するから」

どうやらつけてきたのだ。ウキウキって。

「ミヤジは一人暮らしだから3人で持ち回りで様子を見に行くって決めたんだ。俺は金曜日担当」

「なんだ、言ってよ。他に女が出来たかと思っちゃった。私、馬鹿みたいじゃない。宮本さんかあ。宮本さんならしょうがないや」

妻が笑い出し、高緑もつられて笑い出した。そして還暦を過ぎても自分に

まだ嫉妬する妻の愛に胸が熱くなった。

「帰ろう」

二人は並んで長い坂道を歩き出す。

夜空に星が一つ、また一つと現れて瞬き始める。

まだ子供が産まれる前、二人並んでこうして星空の下を歩いている時、曲を思いついた。

宮本の力を借りて作り上げた時、子供が産まれた。

まだバンドはブレイクしておらず生活は苦しかった。

宮本だって苦しいのに出産祝いだからとその曲の印税を放棄した。 その時に産まれた子はもう親になっている。

あっという間に月日は流れていく。

あの時に生まれた宝物のような曲は今でもライブで演奏し続けている。

良い人とバンドを組めたと思う。そして良い人と伴侶になれたと思う。 幸せな人生だった。

この幸せがいつまでもどこまでも続いてくれればいい。

高緑はそう願って夜空を見上げると、星が今にも降りそうだった(了)

(こちらは連載に向けてただいま遂行中であります)

(こちらは出版に向けて、ただいま推敲中であります)

他にこんなの書いてます(よろしければフォローお願い致します)

うまい棒とファミチキ買います