新入社員が”ロジカルに”話せるようになるための3つの法則

1.”論理的である”とは何か

論理的(ロジカル)であるとは、「物事を体系的に整理して筋道を立てた構成」であるということ。

”体系的に整理”とは具体的にいうと、

・構成が明確

・優先順位が明確

・内容の項目が明確

ということです。

2.なぜ新入社員にロジカルシンキングが必要なのか

社会人2年目の私が「なぜ新入社員にロジカルシンキングを覚えてもらいたいか」というと、上司から見て新入社員の話し方は”わかりにくい”からです。上記の3つの要素、構成・優先順位・項目が明確でない場合が多い印象があります。

就活で面接を何度も経験しているとはいえ、実際のビジネスの現場で”ロジカルに話す”ことは容易ではないのです。

なぜなら、

・そもそも上司や先輩が自分に求めている期待値を把握できていない

・敬語やマナーが出来ていない

から。

ロジカルに話すこと以上に難しいのが、”上司から自分への期待値を把握”することです。

論理的に報告・連絡・相談(報連相)ができたところで、上司が求めている内容でなければそもそも意味がない。

「ロジカルに話せてはいるけど、そもそも見当違いの答え」になりかねない。

また、敬語やビジネスマナーもおぼつかない新入社員はそもそも言葉遣いで苦労するため、最初からロジカルに話すことを意識するのは難しいのです。

まずは、”上司が求めていること”、”正しい言葉遣い”を理解・覚えるところから始めて、慣れてきたら下記のロジカルシンキングを実践してほしいと思います。

3.法則1:”結論ファースト”で話す

新入社員に一番に覚えてほしい心がけは、「結論ファースト」。

つまり、”結論から話す”ことです。

これがどれだけ重要かを表す良い例と悪い例を挙げます。

(悪い例)

上司:「昨日出したリサーチ課題はどこまで終わった?」

自分:「そうですねー。クライアントの会社情報をリサーチして、業界分析のところで手が止まってしまったので少し時間がかかって、全然終わっていないです。」

(良い例)

上司:「昨日出したリサーチ課題はどこまで終わった?」

自分:「はい、クライアントの会社情報のリサーチ、業界分析の上位3社の会社概要までリサーチが終わりました。」

どうでしょう?悪い例と良い例の違いはわかりましたか?

解説すると、悪い例は上司の”どこまで”終わったかの、”どこまで”という問いに答えられていないのがわかります。

上司が聞きたかったのは、”全然終わっていない”という進捗ではなく、”どこまで”終わったのかという”できた範囲を聞いているのです。

そして、”業界分析のところで手が止まってしまったので少し時間がかかって”という情報も、上司の”どこまで終わったか”に対応していないことがわかります。

上司にとって、”全部終わっていない理由”は興味ないわけです。”結論としてどこまで終わったのか”を聞きたかったのです。

良い例では、上司の質問に”一言の結論”で、

”クライアントの会社情報のリサーチ、業界分析の上位3社の会社概要までリサーチが終わりました”

と上司が聞きたかった”できた範囲”を”まで”という言葉を用いて要点を述べています。

上司や先輩から質問されたら、

・まずは結論から述べる

ことを実践してみましょう。

4.法則2:”ロジックツリー”で思考を整理する

冒頭で、構成・優先順位・項目が明確であることが論理的であることを説明しました。

実は、この3要素を一気に可視化できるツールがあります。

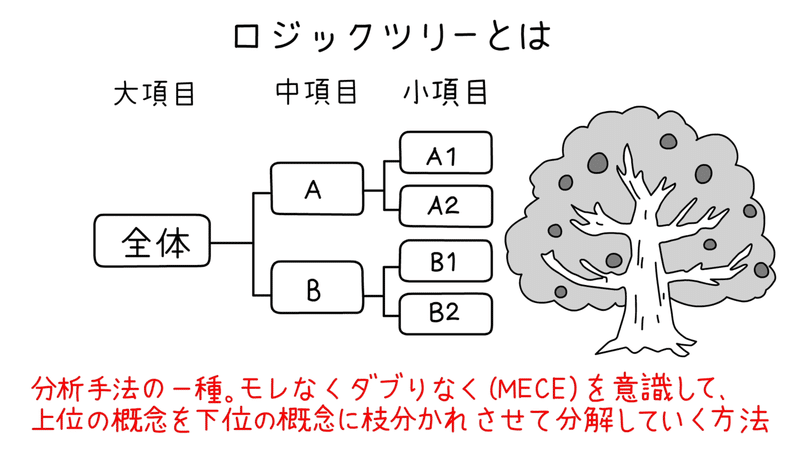

それが”ロジックツリー”です。

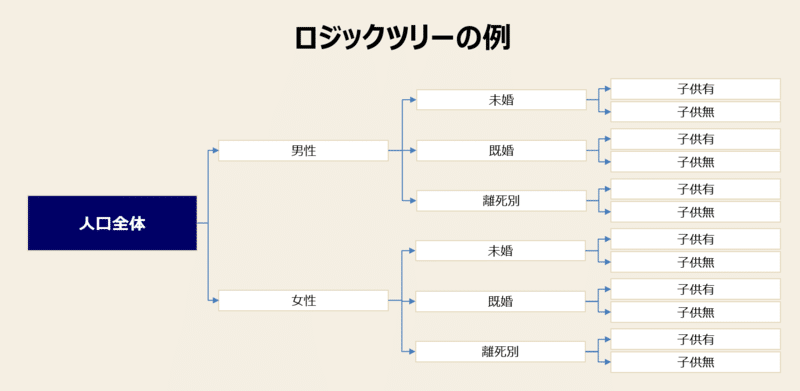

ロジックツリーとは、1つの事柄をツリー状で構造的に分解し考察する手法としてビジネスシーンで用いられる手法です。

百聞は一見に如かず。

木の枝のように、大きい幹から小さい枝に分かれていく形をすることから、”ツリー”と呼ばれています。

イラストのように、大項目→中項目→小項目と段々と枝分かれしていくのがわかります。

このロジックツリーを使うと大きく分けて下記の3つを構造的に分析することが出来ます。

・原因追究(Why Tree)

・問題解決(How Tree)

・要素分解(What Tree)

1つずつ、例を見てみましょう。

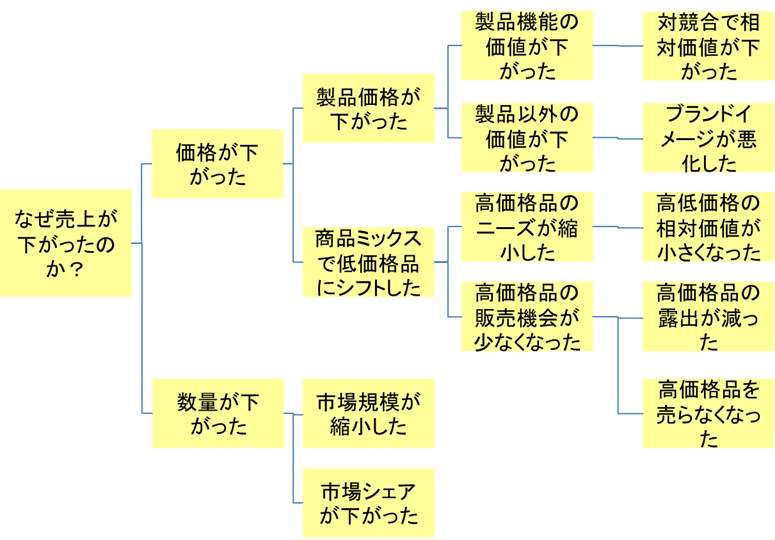

〈原因追究〉

(解説)このツリーは大項目に「なぜ売り上げが下がったのか?」という疑問を置いて、項目を大きいものから小さいものに枝分かれしてながら原因を詳細に分析します。売り上げが下がった要因を、「価格が下がった」・「数量が下がった」という項目に分けて、それぞれをさらに詳細に枝分かれさせて原因を追究する構造になっています。

〈問題解決〉

(解説)大項目の「大阪から東京に行くには?」という疑問に対し、その解決策を構造的に考えていくツリーです。大阪から東京に行く手段として、中項目では「陸路」・「空路」・「海路」に分けて、それぞれの手段に合った乗り物や行き方を羅列していきます。一番右側に書かれた手段が具体的な解決策となる構造になってます。

〈要素分解〉

(解説)その名の通り、大項目の要素を細かく分解するツリーです。「人口全体」という大項目に対し、「男性」・「女性」という要素分解をして、さらに「未婚」・「既婚」・「離死別」という要素に分解に分け、最終的には「子供有」・「子供無」に分けています。抽象的なものを分解して具体的にしたいときによく使われるツリーです。

いかがでしたか?ロジックツリーの使い分けがわからなくなったらこの記事を見返して、見分けがつくようにしてほしいと思います。

先ほど法則1で挙げたリサーチ課題の例なんかを、

リサーチ課題

→①クライアント会社情報②業界リサーチ

→①―1事業内容①―2従業員数①―3設立年数

→②-1業界上位企業②―1業界トレンド②―3業界ランキング

みたいに、〈要素分解型〉でツリー状にしていくと「どの項目をリサーチすればいいのか」が見えてきます。

自分の話したい内容を頭の中でロジックツリーを作って正しく項目分けが出来れば、構造的で相手に理解されやすくなります。

(おまけ)※時間に余裕のある方向け

~上手にツリーを分解する方法~

ロジックツリーの項目を並列で作る場合に気を付けてほしいことがあります。

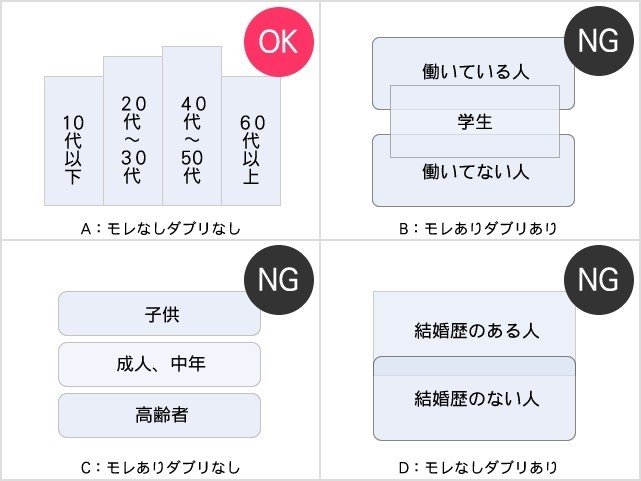

それは、MECEで項目を作るということです。

MECEとは、もれなくだぶりなくという意味です。

※英語では、(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)と書く。

百聞は一見に如かず。

A,B,C,Dそれぞれ解説していきます。

A:人の年齢を0~100歳としたときに、こちらの例では、「10代以下」・「20代~30代」・「40代~50代」・「60代以上」と4項目で”モレなく”分解ができています。39歳と40歳を同時に経験する人もいないので、”ダブりなく”も達成できています。

B:こちらは「働く人」と「働かない人」と分解されており、一見するとMECE出来てるように思えます。しかし、もし人口を①働く人②働かない人に分解した場合、学生や主婦など、”働く人もいるし、働かない人もいる”という”モレもダブりもある”カテゴリーが存在しています。こういう場合は、先に人口の属性を持ってきて、その後に働く・働かないの分解をします。人口①学生②主婦③会社員④その他→①―1働いている①―2働いていない②―1働いている②―2働いていない、③・・・、という感じです。

C:こちらも一見良さそうですが、「子供」・「成人、中年」・「高齢者」以外にも、子供と成人の間の16~19歳までの「学生」という分類が出来たり、「中年」と「高齢者」の境目がわからなくなったりします。こういう”人によって解釈が分かれるカテゴリー”は、Aのように”誰が見ても明らかな数値で表す”ことで”モレ”をなくせます。

D:こちらは”分類上はモレがないが、両方に該当するダブりがある”場合です。この例は分かりずらいので、「結婚歴のある人」・「独身」という分け方にします。この場合、”独身だけど結婚歴はある”という人が存在するわけです。今回のケースをMECEで分ける場合は、「結婚している」・「独身である」とすればもれなくだぶりなくが達成されます。

最後に、MECEで分けられる項目をいくつかご紹介します。

〈MECEで分けられる項目例〉

・学生→①小学生②中学生③高校生④大学生⑤大学院生⑥専門学生

・学校→①公立②私立

・年齢→①30歳以上②30歳以下

・旅行場所→①国内②海外

・お客様→①個人②法人

・従業員→①正社員②契約社員③派遣社員④パート

5.法則3:”仮説思考”でロジカルトレーニング

ロジックツリーが理解出来たら、それを実践して”ロジカルに考える癖”をつける必要があります。

そのために便利な思考が、”仮説思考”です。

仮説思考とは、今ある限られた情報だけで解決策ををイメージし、現時点で最も妥当だと思える結論を導き出す思考法

のことです。

実は、この仮説思考ができるとできないとで”できる新入社員と出来ない新入社員の差が大きく広がる”のです。

法則1の上司とのやり取りを再び例に挙げて説明します。

営業部の上司がA君とBさんに、「クライアントの会社情報と業界について調べといて。調べる項目は君に任せるわ。」と言ったときに、

”上司は自分に何を求めているのか”を考えられる人と、そうでない人を比べてみます。

A君は、上司に言われた通り会社情報を調べるべくクライアントの会社情報の、会社名・資本金・住所・支社・営業所・設立・従業員数を調べ、資料にまとめました。業界については、市場規模、伸び率、利益率、平均年収を調べてまとめました。

一方、Bさんは会社情報と業界を調べる前に、「上司が求めていること」を先に考えました。ただ闇雲に調べるのではなく、”クライアントに営業する際に話のきっかけとなる情報・業界動向”を調べさせることが自分達の目的だと考え、それらを中心に調べました。

仮説思考があるBさんは、①クライアントの会社情報②業界を要素分解のツリーで分け、”何を重点的に調べるべきか”を先に検討しました。

〈Bさんのノート〉

---------------------------------------

①クライアント会社情報②業界リサーチ

→①―1事業内容①―2従業員数①―3設立年数①―4社長名①―5社名の理由①―6経営理念①―7受賞歴①ー8社員紹介

→②-1業界動向②―1業界最新トレンド②―3業界ランキング②―4業界の採用トレンド②―5業界用語

---------------------------------------

ロジックツリーで分解した結果、①-1事業内容①―2社長名①―5社名の理由①ー6経営理念①―7重賞歴①社員紹介、②―1業界動向②業界最新トレンド③業界ランキングを中心に調べることにしました。

課題を出された次の日、A君とBさんは調べた内容を上司に報告しました。

Aさんは、「会社名 会社情報」、「業界名 動向」と検索してまとめた情報を報告しました。

Bさんは、”クライアントに営業する際に話のきっかけとなる情報・業界動向”という軸を元にリサーチした内容を報告しました。

結果は・・・いうまでもありませんね。

Bさんの”仮説思考”は最強なんです。

AさんとBさんの大きな違いは、

”抽象的な課題を構造的にとらえられたかどうか”

だったのです。

物事を構造的に考えるためには、トレーニングが必要です。

Bさんは入社する前に外資コンサルの選考対策で、仮説思考を鍛えていたのでした。

A君とBさんの比較を見てわかったように、”仮説思考”を鍛えた新入社員は1つ頭が抜きんでた存在になれるのです。

6.ロジカルシンキングを鍛えるのにオススメ本3選

最後に、ロジカルシンキングが鍛えられるオススメの本を3つご紹介します。今すぐポチって、他の新入社員に負けないたけのこ(=最強の新入社員)になってください。

①『まんがでわかる 地頭力を鍛える(細谷功著)』

実際のビジネスシーンで使えるロジカルシンキングの考え方が載っている私の1番オススメの本です。漫画で読みながら”地頭力を鍛える”方法を理解することが出来るので、本が苦手な新入社員にもオススメです。

②『ロジカルシンキングを鍛える(細谷功著)』

ロジカルシンキングで必要な知識が網羅されており、なおかつわかりやすいイラストやカラーを使って、新入社員でもわかりやすいような構成でとても読みやすくなっています。それだけでなく、この本の一番すごいところは、本の中にあるURLへアクセスすると、著書である細谷功さんの動画講義を閲覧できることです!!!数千円、数万円払ってセミナーに行くより、コスパ良くロジカルシンキングが学べる良本中の良本です。

③『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』

ロジックツリーと仮説思考を用いて、実際に問題解決をする”超実践的ロジカルシンキングノート”です。「マクドナルドの売り上げを上げるには?」、「大学生が3か月で100万作るには?」、「ダイエットするには?」などのケース問題9つのを”構造的に”問題解決するアプローチが載っているので、実践的なロジカルシンキングを学びたい人には、これ以上ないレベルの最高の本です。図解やカラーも多く、とても読みやすいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?