目玉焼きに何かける?【短編小説】

「みんな、目玉焼きには何をかける? しょうゆ? ソース?」

小学生のとき、先生がふいにそんなことを聞いてきた。

授業中のたわいもない雑談だったと思う。

身近な話題に教室は大盛り上がり。みんな一斉に口を開き始めた。

「ぼく、しょうゆ!」

「わたしはソースかな」

「おれ、マヨネーズ!」

「えー!? ほんと?」

「うちはねえ、ケチャップかける!」

醤油とソースに続き、他にもいくつかの答えが飛び交う。

楽しそうに答えるみんなの声を聞きながら、私は何も言わずじっとしていた。

授業の後、友だちの一人がそっと私の傍へと近付いてきた。

周りを気にするように声を潜めて話しかけてくる。

「みちるちゃん。あのさ、さっき、先生が言ってた話……」

「目玉焼きのこと?」

「うん……。あのね、私は、塩コショウで食べるんだ」

「え⁉ わ、私も!」

嬉しさと驚きで私は思わず大きな声を出した。

さっきは誰も塩コショウを挙げる人がおらず、最後まで言い出せなかったのだ。そう伝えると、その友だち――杏はほっとしたように笑った。

「そっか、一緒だね」

「うん、一緒!」

「よかったー! 塩コショウ派がいて」

「ね! 誰も言わないから、もしかして変なのかと思っちゃった」

「私もー!」

二人で顔を合わせ、けらけらと笑い合う。

杏と仲良くなったのは、これがきっかけ。

彼女はもう覚えていないと思うけれど、私にとってはとても印象的な出来事だった。

あれから二十年。

「お待たせ! ごめん、遅くなっちゃった」

息を切らせながらやって来た杏が向かい側の席に座る。

急な残業で抜けられなかった、と詫びる彼女に、私は「いいよ。大丈夫」と声を掛け、メニューを渡した。

「残業おつかれさま。なに飲む?」

「うーん、ビール! ……と言いたいところだけど、明日も早いからウーロン茶で」

「あれ、明日仕事なの?」

「そう。地獄の休日出勤」

「大変だねえ」

金曜の夜。二人でよく行く焼肉屋は大勢の客でにぎわっていた。

周りの席から漂ってくる肉の匂いに空腹を刺激される。

ちょうど通りかかった店員を呼び止め、まずはウーロン茶を二杯注文した。続けて肉も注文する。

「塩タンひとつ」

「あ、私も」

「……じゃあ、塩タン二つ。それから、ロース」

「私はカルビで。……ねえ、みちる。スライストマトも頼んでいい? 半分ずつにしよ」

「いいよー。トマト好きだし」

「知ってるー」

杏が楽しそうに笑う。

「あ、キャベツ盛りもお願いします。……杏、キャベツ盛りも半分ずつね」

「いいよ。キャベツ好きだし」

「知ってるー」

注文を終え、私はそう言って彼女に笑い返した。

彼女と一緒に食事をするときは、それぞれ好きなものを好きなだけ食べる。

半分ずつにしたりもする。

そうして、お互いに近況報告をするのだ。

今の私と杏は、よく一緒にご飯を食べる友だち。

高校からは別々になってしまったけれど、彼女とは変わることなく仲良くしていた。まずはウーロン茶で乾杯し、牛タンを網の上に並べていく。すでに温まっていた網の上で肉がジュージューと音を立てて色付き、いい匂いが広がった。

「……今日、みちるの旦那さんは?」

「向こうも飲み会だって」

「そっかー」

「杏はどう? 最近」

「それがさ、聞いてよー! うちの会社、また人が減るんだって」

「また? 先月も何人か辞めたって言ってなかった?」

「そう、先月は二人。今月も二人……もういや」

自分の好きなタイミングで肉をひっくり返し、私はちょうど良い焼き加減になった肉を皿に取った。杏の方の肉はまだ網の上だ。

彼女は一番いい頃合いを待ち、じっくりと様子をうかがっているように見えた。

次々と網に肉を並べ、焼いては食べながら仕事の愚痴や近況について話していく。ふと話題が途切れたところで、杏が改まったように切り出してきた。

「……あのさ。次はうちで鍋食べない? 来週末とか、どう?」

いつもとは違う雰囲気になんとなくピンとくる。大事な話のようだ。

でも、自分からは言いたくない。出来ればどうして?と聞いてほしい。

杏はそんな顔をしていた。彼女の意図を正しく読み取り、私は口を開く。

「それはいいけど……どうして? 何かあるの?」

「……うん、あのね、私の彼氏も一緒に、何人かで鍋をしようと思って」

なるほど、杏の恋人に会ってほしいということらしい。

昨年頃からその恋人の話は聞いていたけれど、まだ会ったことはなかった。

年上で、背が高くて、優しくて、頼りになる、公務員の彼氏。

彼女がその彼に惚れ込んでいるのは分かっていた。なにせ、付き合い始めたのをきっかけに、実家を出て恋人の近所で一人暮らしを始めたくらいだ。

「彼とは、そろそろ結婚を意識してるんだ」

デザートのチョコレートアイスをゆっくりと口にしながら、杏は幸せそうに微笑んだ。

今日は馴染みの店が臨時休業だった。

シャッターの降りた店前でスマートフォンを操作し、検索した別の店へと向かう。初めて入る店だ。

こちらへどうぞ、と案内された奥の座席には私たちしかお客がいなかった。

杏がメニューを眺めながらうーん、とうなる。

「最近シンプルな方が好きでさ。お好み焼きって、具が少ない方が美味しいと思うんだよね」

ふうん、と頷いて私もメニューを吟味する。

テーブルに置かれた呼び出しボタンを押したが、ちっとも店員が来ない。

もう一度押して少し待ってみたものの、やはり反応がない。

仕方なく、私は席を立って直接厨房の方へと声を掛けに行った。

いやあ、ボタンの調子が悪いみたいで、すみません、と誤魔化すように笑う店員に注文を伝える。杏は、メニュー表の一番上を指さした。

「私、イカ玉で」

そして、そのままメニューブックをパタンと閉じてしまった。

思わず「あ」と声が出てしまい、彼女の方へと手を伸ばす。

「ごめん、あの、メニュー、見ていい?」

「あっ! ごめん……」

杏から手渡されたメニューをパラパラと開く。彼女は少し気まずそうな表情を浮かべていた。今日は色々なことがどうにも噛み合わない。

「私、ミックス玉で。トッピングにチーズと……明太子も追加してください……あ、お餅も」

気分のままに頼む私の向かい側で「入れすぎ!」と杏が笑い、ふっと空気が緩む。けれど、穏やかになったのはその一瞬だけだった。

運ばれてきたタネを細長いスプーンでかき混ぜる。私も杏も無言だった。

温度を上げた鉄板がジリジリと音を立て始める。

「……もう、焼いてもいいかな」

「……うん、いいかも」

小さく確認し合い、一気にタネを流し込む。

ジュワー!という大きな音と共に生地の焼ける匂いがあたりに広がった。

鉄板から舞い上がる熱気が顔に当たる。軽く形を整え、あとは焼けるのを待つばかり。

「……どうだった?」

視線を目の前のイカ玉に向けたまま、ぽつりと杏が言う。

来た、と思った。

なるべくその話題に触れたくなかったけれど、やっぱり聞かれてしまった。

杏が聞きたいのは先週の鍋会について。つまりは杏の恋人についてのことだろう。

「……うん」とだけ答え、私は黙り込んだ。

杏が、ちらりとこちらを見る。

「あんまり彼と話、弾んでなかったみたいだけど、なんか、あった?」

「うーん……そういうわけじゃ、ないんだけど」

言葉を濁し、段々と火が通っていくお好み焼きを見つめる。

黙ったままの私にしびれを切らしたのか、杏ははっきりと言葉にした。

「ねえ。彼のこと、どう思った?」

その一言で分かってしまった。

杏とはもう長い付き合いになる。だから、分かる。

彼女の望む言葉が。背中を押して欲しいと思っていることが。

杏は、恋人を誉めてもらいたいのだ。

「優しそうで良い人だね!」「かっこいいね! お似合いだと思う」

「年上で、頼りがいがあって、本当にしっかりした人だね、あの人となら幸せになれそう!」

きっと、そんな言葉で。でも、私は言えなかった。どうしても言えなかったのだ。

正直にいうと、その人の印象は、よくなかった。

よくないどころか、悪かった。

けれど、大事な友だちの恋人を悪く言いたくはない。

だって、まだ一度会っただけだ。

緊張していたのかもしれないし、私との相性がよくなかっただけかもしれない。

大事なのは私の印象よりも杏と合うかどうかだ。

余計な口出しをすべきではないと思った。

けれど、誤魔化して褒めたりすることも出来なかった。

「……しっかりしてそうな人だなって、思ったよ」

そう答えるのがやっとだった。煮え切らない私の態度に杏が眉をひそめる。

「なに? 何かあるなら言ってよ」

「……そう言われても、まだ一度会っただけだから」

「本当に? 何かさっきから嫌な感じ」

「…………」

「みちる、鍋会のときもちょっと態度が変だった。もっとあの人と喋ってくれたらよかったのに」

「……なにそれ。私はちゃんと最初に挨拶したよ。……返事はなかったけど」

「それ、気のせいじゃない? みちるの声が小さくて聞こえなかったとか」

「……そんなことない」

「…………」

「…………」

焼けた豚肉から落ちた油が跳ね、ジリリ、パンッと音を立てる。

ハッとして鉄板を見れば、生地の端が焦げていた。ヘラを手に取り、慌てて裏返す。

いつもならお互いに「やった! うまく返せた!」とはしゃぐ場面なのに、そんな雰囲気ではなくなってしまった。

片面を焼きすぎたお好み焼きを食べ、ぎこちない会話を交わす。

杏はそれ以上恋人の話には触れず、私も何も言わなかった。

「しばらく忙しいから、落ち着いたらまた連絡するね」

店を出ると、杏は私の方を見ずにそう言った。

なんとなく、もう連絡は来ないかもしれないと感じた。

けれど引き留めることも言葉を掛けることもせず、ただ「うん」とだけ答えて。そうして、私たちは別れた。

それから三か月後。

共通の友人から杏が引っ越したことを聞いた。

あの恋人と一緒に住むことになったのだろうか。

私と杏は、あれから一度も会っておらず、メッセージのやり取りも止まっていた。

どうしよう。今更ながら一度連絡してみようか、とスマホのメッセージ画面を開く。

「久しぶり。よかったら、また、近々ご飯でも行かない……?」

散々悩んだ末に短いメッセージを打つ。

そして、そこからまた延々と迷い、ようやく送信ボタンを押す。

杏から返事が来たのは、その日の深夜だった。

いらっしゃいませ、おひとりですか?と微笑む店員に「待ち合わせです」と答え、店内へ入る。休日のファミリーレストランは家族連れや学生たちでにぎわっていた。

奥の席に座る杏の姿を見つけ、緊張しながら一歩ずつ近寄る。

彼女には聞こえないようにそっと咳払いをし、私はなるべくいつも通りに話しかけた。

「……杏。久しぶり」

「……みちる」

私の顔を見た杏がほっとしたような、泣き出しそうな顔をする。

向かい側の席に座り、何を言えばいいのか分からずにいると、杏はメニューを差し出した。

「ねえ、何頼むか決めよ。お腹すいちゃった」

「うん」

呼び出しボタンを押すと、すぐに店員がやって来た。

「煮込みハンバーグのランチセットに、コーンスープ。あ、ドリンクバーも付けてください」

「香味野菜の豚しゃぶ定食を。私もドリンクバー付きで」

注文を済ませ、ドリンクバーを取りに行く。

杏は氷をたっぷり入れたコップにメロンソーダを入れていた。唐突に、そういえばずっとメロンソーダだと思った。彼女はここへ来ると必ず最初にメロンソーダを飲むのだ。

飲み物をついで席へ戻ると、私のコップを見た杏があはは、と笑う。

「みちる、いつも最初はアイスコーヒーだね」

なんだかその言葉が無性におかしくて、うれしくて、ふいに泣きそうになって。私はガムシロップを取り忘れた、と言って、もう一度席を立った。

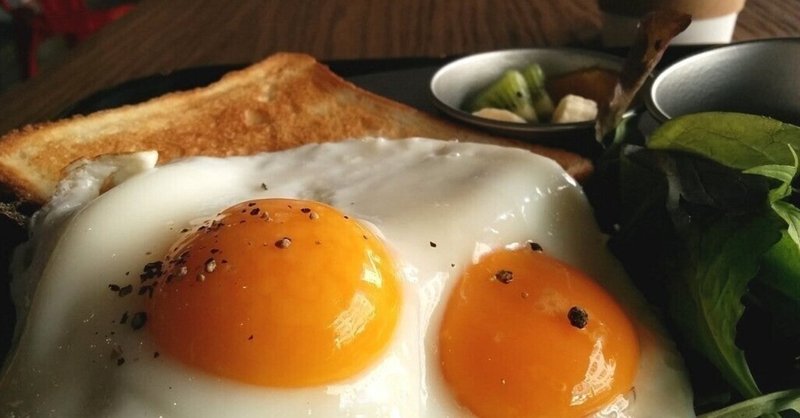

杏が頼んだハンバーグの上には、目玉焼きがのせられていた。

「目玉焼きがのってるのっていいよね」

「分かる。それだけですごく豪華に感じるもん」

「私、焼きそばの上にのせるのも好き」

「いいなあ、それ」

たわいもない会話をしているうちに、私の注文した定食も運ばれてくる。

いただきますと箸を手に取ったタイミングで、杏が小さく声を発した。

「……彼とさ、別れちゃった」

それだけ言い、彼女は勢いよくハンバーグを食べ始めた。

そっか、とだけ答え、私も豚しゃぶへと箸を伸ばす。

目玉焼きを綺麗に半分に割り、杏があのさ、と口を開く。

「小学生のとき、授業中に目玉焼きの話になったの、覚えてる?」

「……覚えてるよ」

びっくりした。だって、もう二十年も前の話だ。杏も覚えているとは思わなかった。

驚きを隠し、話を続ける。

「……何をかけるか聞かれたやつでしょ」

「それそれ」

頷いて、杏がおいしそうに卵を頬張る。

彼女はゆっくりとそれを呑み込んで、そして泣き笑いのような表情を浮かべて私の顔を見た。

「今思うと、あれ、別に何をかけたっていいんだよね。おいしく食べられるなら、それで」

「そうだね。好きなものをかけて食べればいいと思う」

「ね。しょうゆでもソースでも、塩コショウでも。恋人の好みが自分とは違ってても、別にいいじゃんね」

「うーん……。その時はさ、相手の味を試してみるのも楽しいよね。意外とこっちもいいね、ってなるかもしれないし」

「……うん。本当にそう。私も、そういうのがいいな」

杏は何度も頷いて、手にしていたフォークとナイフを置いた。

「実際はさ、私が塩コショウをかけておいしい!って食べてるのに、勝手に人の皿に醤油やソースをドバドバかけて、こっちの方がうまいから食べろよって押し付けてくる奴だった」

「それは、嫌だなあ」

「でしょ。あの人、いつも全然こっちの話を聞いてくれなくて、嫌になっちゃった」

「……そっか」

「そうなの。ただ一緒に楽しくご飯を食べる。まず、それが出来なかったよ」

「そっかあ」

無言で食事を進める。定食を残すことなくすべてたいらげ、私は杏を見た。

「……また、次のご縁があったらさ、俺は醤油が好きだけど、塩コショウもいいね。試してみようかなって言ってくれる人だといいね」

「そうだねえ。……まあ、しばらくそういうのはいいや」

それから、彼女はぽつりと「あの時は、本当にごめんね」と告げた。

「いいよ。私もごめん」と答え、アイスコーヒーを飲み干す。

水分がなくなり、コップに当たった氷がカラン、と軽やかな音を立てる。

仲直りの後は、いつだって少し決まりがわるくてそわそわする。

面映ゆさを誤魔化すようにして私はメニューを手に取った。

「デザートも頼もうかな」

「いいね。私も食べる。この期間限定のパフェが気になる!」

「んー。おいしそうだけど、入るかなー」

「喋ってたら、すぐお腹減るんじゃない?」

「いやいや。それは高校生のときの話だから」

期間限定のパフェは予想以上に量が多かったけれど、甘くておいしかった。

「一緒に行くの? 二人で?」

「うん」

「……それ、デート?」

「違う違う。引っ越しを手伝ってもらったお礼だよ。ご馳走するから何がいい?って聞いたの。そしたら、珈琲とケーキの美味しい店に行きたいっていうから」

どこかおすすめのカフェを教えてほしい。

突然電話で杏にそう言われ、私は珍しいね、と返した。

杏は珈琲も紅茶もあまり飲まないので、自分からカフェには行かないのだ。

聞けば、引っ越しを手伝ってくれた会社の後輩へのお礼だという。

その後輩くんとは普段からよく話す間柄で、引っ越しの手伝いも彼の方から申し出てくれたらしい。そういえば最近、杏の近況報告には後輩くんの話題がよく出ていた。

「いつ行くの?」

「都合が会えば今週末かな……。向こうはいつでもいいって言ってる」

「……ねえ、杏。その後輩くんと、いい感じとかではないの……?」

「えー? 違うよ。私、社内恋愛はちょっと……。そもそも全然好みじゃないし」

「ふうん」

「……みちるも一緒に来てよ」

「なんで」

「……なんか、話してたら、二人っきりっていうのは気まずい気がしてきた」

「いやいや、お礼なんでしょ? 私が混ざるのはどう考えても変でしょうに」

尚も食い下がる杏をなだめ、私はおすすめの店を紹介した。

飲み物の種類もケーキの種類も多い、落ち着きのある店だ。

私がとても好きな場所。

今まで自分から人に紹介したことはなかったけれど、なぜか今回は勧めたくなった。

三週間後。

杏からその店で会おうと連絡があった。

「アップルジュース。パンケーキとセットでお願いします。メープルシロップで」

「ブレンドを。季節のタルトとセットで。……あ、プチシュークリームもお願いします」

注文を済ませ、先に運ばれてきた飲み物に手を付ける。

私は湯気の立つ珈琲に砂糖を一杯入れてスプーンでぐるぐるとかき混ぜた。

「それで? どうだったの、お礼のお茶会は」

「普通に終わったよ。ここ、教えてくれてありがとうね。気に入っちゃった」

「それは何より」

シンプルなプレートに綺麗に盛り付けられたケーキが運ばれてくる。

杏はパンケーキにたっぷりとシロップをかけた。

「……後輩くんがさ、」

「うん」

「私があれも食べたい、これも食べたいってずっと迷ってたら、『じゃあ、また次にここに来た時に食べましょう』って」

「……次」

「そう。『よかったら、また次も一緒に来たいです』って」

「……それで?」

気になって先を促すと、杏は照れくさそうに顔を逸らした。

「……それで、また一週間後に一緒に……」

「え? そうだったの? ん? つまり先週もここに来てたってこと?」

「……うん」

「えー!?」

朗らかに笑いながら幸せそうにケーキを頬張る彼を見て、彼女は雑談がてらに聞いてみたのだという。

「……ね。目玉焼きに何かける?」と。

そう話す杏がとても楽しそうで。可愛くて。

まだ話の途中なのに、私は思わず「へへへ」と笑ってしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?