「生と死」≠「存在と無」

最近、『生と死の弁証法』という記事を書いたが、グーグルで検索すると結構上の方に出てきたので驚いた。で、近所の記事を読んでみて自分の哲学との違いを考えてみた。今回読んでみたのは、山田有希子氏の『ヘーゲル哲学における生と死の概念についてー『論理学』における「生命の矛盾」を基盤にしてー』という文章だが、一応全部目を通したのだが、ヘーゲル哲学を読む羽目になってしまった。冒頭では、ジャンケレビッチという人の「死の人称性」という考え方が紹介されていて参考になった。つまり、死には三つ種類があるそうで、三人称の死、と二人称の死、一人称の死があるらしい。三人称の死は医学・生物学・人口統計学などの自然科学的観点から見た他人の死であり、二人称の死は、「私」にとってのかけがえのない「あなた」の死であり、一人称の死は「私」の死であるという。で、ジャンケレビッチによれば、一人称の死は、私の死でありながら、私が経験不可能な死、経験したその瞬間に経験そのものが主体とともに失われるという「限界」経験であるらしい。どうやってジャンケレビッチさんはそれを知ったのだろう?一度死んで戻ってきて「いや~、経験不可能でした」などと言ったのだろうか?結局推論に過ぎなく確定的事実ではない。私は死の向こう側がわからないからと、そこに「無」あるいは「虚無」を措定しない。だって、わからないから。もう少し、このジャンケレビッチか山田氏の言葉を借りれば、生は(いる・存在)であり死は(いない・無)であるという。本当にそうだろうか?

言葉というものはある意味の概念や物を示すためにその一語があり、また別のある意味の概念や物を示すためにその別の一語がある。もちろん、同じ物を指す二語があることもある。しかし、哲学者が生を(いる・存在)とし、死を(いない・無)と自明のごとく定義するのは拙速であると思う。もしかしたら私が不勉強なために、ジャンケレビッチには深い哲学がありこのような定義を出したのかもしれないが、私にはこれは受け入れがたい。三人称の死や二人称の死、一人称の死という分類は目の付け所がいいと思うが、「生と死」を「存在と無」と同義とみるのは、哲学者としては手抜かりだと思う。

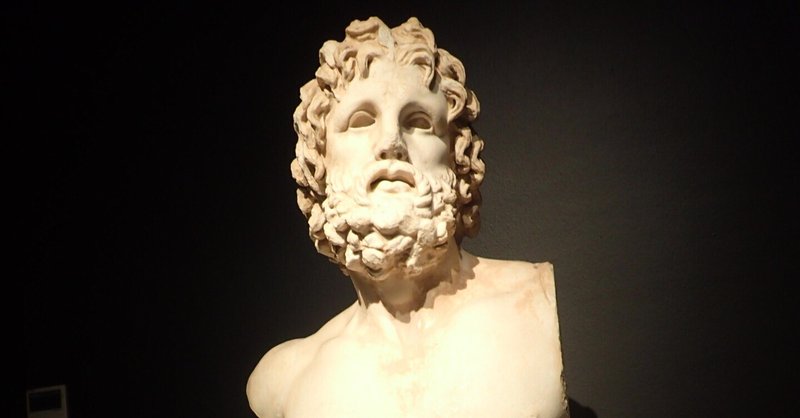

「存在」は例えば、「ホメロスは存在している」と言うことは現代でもできると思う。なぜなら、図書館か本屋に行けば彼の本はあるからだ。それでも、「ホメロスは存在しない」と言い、「存在していたのだ」と言う人もいるだろう。しかし、これは「存在」を「存命」つまり「生きていること」の言い換えと見る考え方だ。だったら、初めから「ホメロスは生きていない」と言えばよいと思う。もう少しわかりやすくすると「大江健三郎は存在している」と言ってみるとする。すると、彼が最近死んだことを知らない人が、「ああ、あの人ね」とその存在を当然のごとく受け入れるだろう。そのとき、彼の中で大江健三郎はどこに存在しているのだろうか?本棚か?インターネットの中か?大江健三郎は死んでいるのに、そのことを知らない人は、まだ生きていると思っている。こういうことはよくある。戦地に行ったまま消息を絶った息子を待ち続けた戦争経験者がどれだけいるか。存在に生き死には関係ないのだと私は思う。

死ねば無になるというのも、短絡過ぎる。ジャンケレビッチの三人称、二人称、一人称の死の分類に従うとしても、まあ、三人称の死は、「知らない人が死んで無になった」というのはなんとなくわかる。しかし、二人称の死、親しい「あなた」が死んだときの悲しみは本当に辛いことだが、「あなた」は死んでも「無」になったと人はみなすだろうか?親しい人は「まだ、あの人は生きているような気がする」とよく言うことがある。これを「それは主観的に見た、あるいは感情的に見たときの錯覚で、実際はあの人は無になったのですよ」と第三者は言うかもしれない。「無になった」?「無」はなんらかの存在の形態なのか?いや、ここで自分の書いた言葉尻を掴むのはやめよう。(少し、そのことに触れると、サンスクリット語では、「そこに○○がない」と言うのを、「そこに○○の無がある」と表現するらしい)。「あの人は死んでもういないのですよ」という言葉はある。しかし、この「いない」と言うとき、それに必ず付随する疑問がある。それは「どこに?」だ。つまり、「あの人はもういない」のあとに、「どこに?」という問いは当然立てられる。「家にいないのか」「この町にいないのか」人は場所を訊ねたくなる。存在するとは必ず、場所が付随するが、「いない」という現象にも場所は必ず付随する。人は言いたくなる。「この世にいない」「この世界にいない」「この宇宙にいない」と。そうなると、当然、人は、この世ではない場所を想定する。しかし、ジャンケレビッチの一人称の死では、まるで宇宙が消滅するかのようだ。三人称や二人称の死はその後も私という一人称が存在するため、宇宙は存在し続ける。しかし、ジャンケレビッチふうに言うと、一人称の死はそこですべてが終わるらしい。これはなぜか?それは一人称が、生の時間の中からしか物を見ていないからだと思う。三人称の思考も、二人称の思考も、思考の有り様の違いに過ぎない。それなのに一人称の死を「私」の死であると特権化するのは三人称や二人称の思考を置き去りにしている。「私」とは三人称や二人称を含めた総体としての「私」であるのだから、一人称の思考のみに自らの死の「経験」を任せてしまうのは視野が狭い。生の側から見て、わからない場所を虚無とするのは壁の向こうには世界がないと断定する部屋に閉じこもった人間の思考だ。わからないものはわからないと言うのが重要だと思う。

表題に戻って、この文章をおさらいしたい。

表題は『「生と死」≠「存在と無」』であった。ホメロスが生きてはいないが存在していると言えるように、「生」と「存在」は同義ではない。大江健三郎は死んでいるが存在していないのではないと言えるように、「死」は「無」と同義ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?