趣味のデータ分析066_ゆとりある暮らしのために⑪_物価にまつわるエトセトラ

065では、消費者物価指数の計算法と、特に基礎的支出項目は2005年にはインフレ傾向が復活したが、選択的支出項目は2014年までデフレ傾向が継続していたことを確認した。

最終的には、この基礎的支出項目と選択的支出項目(のインフレ率)の詳細を確認したいのだが、その前に、ぱっと気になった下記の点を浚っておく。

・所得階層別物価上昇率

・メジャーなデフレ財はなにか

・購入頻度別物価上昇率

・財のウェイトの推移

では、やっていこう。

所得とインフレ率の関係

前回基礎的支出項目≒生活必需品のほうが、インフレが早く始まった(再開した)ことを指摘した。一般的に、所得が低い層の方が、生活必需品が支出に占める割合が高いと考えられ、その場合、低所得層のほうがより早期にインフレの影響を受けていたと考えられる。

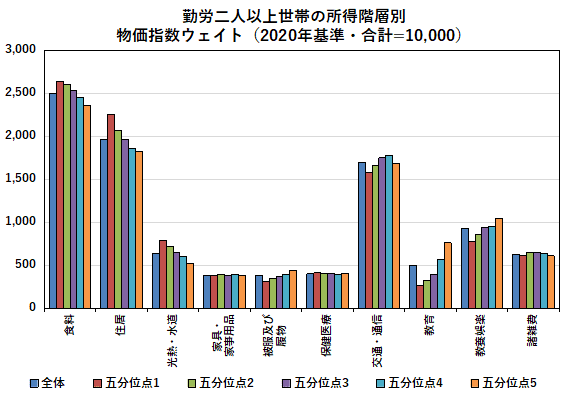

実に素晴らしいことに、消費者物価指数の調査では、所得階層別のインフレ率(所得階層で消費ウェイトが異なることを踏まえた物価指数)の調査を行っているので、それを確認したのが図1、所得階層別の財ウェイトが図2である。

結果としては、上位20%は、他と比べややデフレ気味であるが、それ以外の階層にはほとんど差がないことがわかる。動きも完全にパラレルである。上述の仮説は、せいぜい半分しか正しくないようだ。財ウェイトで見ると、低所得ほど食料、住居、光熱・水道の「生活インフラ」のウェイトが高く、教育、教養・娯楽のウェイトが低い。ユニバースが勤労二人以上世帯であることに留意が必要だが、低所得層は、子どももいない(あるいはごく幼い)若い世帯か、子育ての終わった老齢世帯が多いと考えられる。教養娯楽が低いのは純粋な所得制約の可能性もあるが、こうした世帯は、教育費もかからないと考えられる。「貧しいので教育にお金をかけられない」と、このグラフからだけで判断するのは危険だろう(この主張自体は事実だろうし)。食料等の生活インフラ費用がその分多くを占めているのは、単に教育や教養娯楽にお金を費やしていない反動というか、計算上そうなっているだけと思われる。

(出所:消費者物価指数)

(出所:消費者物価指数)

なお、この食料、住居、光熱・水道、教育、教養娯楽だけのインフレ推移を抜き出したのが図3である。前回見たとおり、食料は1990~2000年代を通して横ばいだが、値下がりはほぼない。光熱費も1980年代初頭に妙な膨れ上がりがあるが、それ以降ほとんど値下がりはない。住居も2000年以降はほぼ横ばいである。

一方で、教育は総じて上昇傾向が強いが、2010年に一度、2020年にもう一度、大きな下落をしている。前者は高校教育無償化の影響である。教養娯楽は1990年代後半をピークに2013年までほぼ一貫して物価下落している。

これだけで全てを説明できる規模ではないが、高所得層の物価が比較的定位推移している背景の一つは、教養娯楽費の下落が貢献している可能性が高い。

(出所:消費者物価指数)

メジャーなデフレ財はなにか

前回からデフレなんてしてねぇじゃねえかというニュアンスで押してきたが、実際にマクロではデフレっぽい世界が、特に1990年代末~2010年代初頭に展開されていた。これは特にどの財に原因があるのか。財の小項目までブレイクダウンした上で、上位30種類をピックアップしたのが表1である。

(出所:消費者物価指数)

かなり見えにくくて恐縮だが、2020年=100とした場合の、1970年以降の価格の最大値順にならべたTOP30である。一位はノートPCで、2000年は2020年対比で76倍もの価格だった、ということを意味する。

瞥見する限りはデジタル関連機器が多い。これは単純に価格が下落したのではなく、それ以上に機能が向上したということである(前回解説文を引用した通り)。デジタルでない財の上位は、16位の高等学校授業料(公立)や19位の保育所保険料が挙げられる。このあたりは政策的影響が大きい。公立高校は、前述した無償化の影響である。

トップ30のウェイトでも332しかないのだが、デフレの牽引をしているのはこの辺の財のようである。やっぱりデフレはデジタル財の影響を無視できないと思われる。このへんはしっかり切り分けて確認しても楽しいかもしれない。

購入頻度別物価指数

次に見るのは、購入頻度別物価指数。基礎的支出項目と選択的支出項目と似た概念だが、これはより単純な、購入頻度に関するアンケートをベースにしたものだ。注意してほしいのは、この購入頻度は、「当該品目を購入していない世帯を含めた支出頻度の平均」としている点。よって、特定の家庭では頻繁に購入する財でも、多くの家庭では極稀にしか購入しないような財(娯楽や医薬品等が該当するだろう)は、購入頻度が低く算出されるということだ。

上記の留意事項はありつつも、結果は思ったより歴然としていた。特に2000年以降にデフレしている財は、「まれに購入」か「1年に1回程度」のみで、それ以下の頻度の財は、せいぜい横ばいである。そして「頻繁に購入」「1ヶ月に1回程度」の財は2007~2008年頃(つまり、基礎的支出項目のインフレが始まったくらい)からインフレしている。すべての財は2014年に上昇傾向を示しており、やはり消費税増税はインフレ(デフレ脱却)における一つの画期だったことが窺われるが、このグラフで見る限り、日本が「デフレ」なのは、購入頻度がごく低い(あるいはせいぜい、多くの家庭で頻繁に購入するものではない)財に主導されたもので、生活実感に根ざしたものとは言い難いということになる。

(出所:消費者物価指数)

財ウェイトの推移

さて、前回も合わせずっと2020年基準の物価指数を確認してきたが、物価指数の計算に当たっては、各財の価格だけでなく、その財の購入額に応じたウェイトがかけられて、最終的な総合指数が算出される。そのウェイトは、家計調査等に準じて5年おきに見直されている(ちなみに、二人以上世帯でのみ調査されているという、重要な問題がある)のだが、それを時系列で追ったのが図5である。要するに、家計の支出項目の大まかな変化を表していると言える。

2000年から2020年基準まで、著変はないが、増加で言えば住居(+129、+7.3%)、光熱・水道(+42、+6.5%)、交通・通信(+180、+13.7%)、減少の方は被服及び履物(▲215、▲37.9%)、教養娯楽(▲219、▲19.4%)が目立つだろうか。

(出所:消費者物価指数)

交通・通信と教養娯楽をさらに詳細に見てみると、交通・通信は自動車関係費と通信が上昇、教養娯楽は耐久財もサービスも全体的に下落していることが、それぞれの変動の原因になっていそうだ。自動車関係費もウェイトが上がってるんだな。自動車乗る人は減っているような気がするのだが、それでもウェイトが上がっているというのは興味深い。これは、自動車関係費にガソリンが含まれていることも一因かもしれない(あとは任意保険料の変化だろうか。2014年に大きく値上がりした)。

(出所:消費者物価指数)

まとめ

今回は、インフレ率等に関する各種データを確認してみた。

①所得とインフレ率の関係は、全体の動きに違いはほぼない。ただ、上位20%の消費水準はややデフレの感じが見られる。

②メジャーなデフレ財はデジタル機器と、教育系でもデフレした物が見られる。

③購入頻度別で見ると、購入頻度が低い財で主にデフレになっており、頻度が高い材は、2007~2008年頃からインフレ傾向が始まっている。

④財ウェイトは、交通・通信の増加と教養娯楽の現象が目立つ。

個人的には③がやはり気になるところ。物価動向に関する実感と、政策目標的なインフレ動向の乖離は、購入頻度の形でも確認できた。①は、もうちょっときれいに相関が出るかと思ったが、そこまででもないようだ。ただ、高所得層のほうがデフレしているということは、高所得層のほうが物価動向からより大きなメリットを受けていた可能性がある。つまり、物価動向が逆進的に機能した可能性だ。私の不勉強からか、こういう話は全然聞いたことないけど、実際のところどうなんだろうか。

補足・データの作り方

データは消費者物価指数のみ。今回は、推移も確認したウェイトについて確認しておく。詳細はここにまとめられている。

まず家計調査の消費支出の中から、仕送り等一部を除く全項目が調査対象となっている。また対象となるのは二人以上世帯のみという制限もある。ウェイト見直しタイミングの年の、1ヶ月間の平均消費額が対象である。

その後、家計支出の財と消費者物価指数の財の不突合の間の微妙な調整をして、ほか特殊な財について、別途統計を用いて分配をするなどしてウェイトを計算している。テクニカルには難しい部分が多そうだが、基本的には家計調査の消費支出のみをベースにしていると考えてよい。

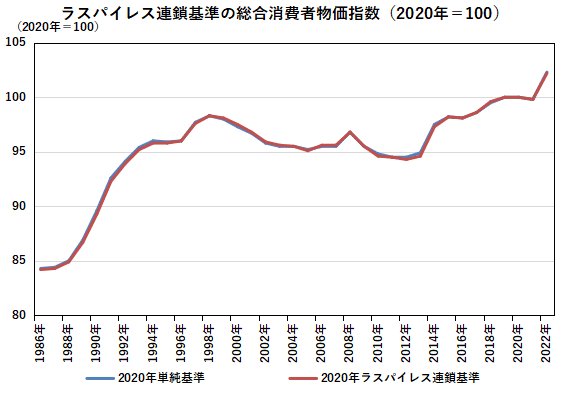

言い換えると、消費支出での支出額の変化が、価格ではなく量による場合や技術進歩による場合を、リアルタイムではフォローしきれていない可能性が高い、ということになる。もちろん技術進歩についてはそれをフォローする計算方法があるし、ラスパイレス連鎖型という、リアルタイムで消費量を考慮する方法もある(ちなみに通常の方法はラスパイレス固定基準方式である)のだが、いずれにせよ統計の限界ということで意識しておく必要はあろう。

いちおう参考系列で、ラスパイレス連鎖型でのデータもあるので、それも最後に掲載しておく。差はほぼ存在せず、上記の心配は杞憂と言える。

(出所:消費者物価指数)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?