A7.学びを止めない!ハイブリッド授業

ご覧いただき、ありがとうございます^_^

all 🍎 小学校教師 です。

みなさんの学校では、身体は元気なのに、様々な理由で出席停止にせざるを得ない児童が出たとき、どのような対応をしていますか?

私の学校では、教室での授業の様子をオンラインで受け取ってもらい、学びを止めないようにしています!

そして、自分のクラスでは、授業が一方通行にならないように、学校に出席している児童と出席停止の児童が交流できるようなハイブリッド授業を目指しています!

また、そういった場合にどのように児童と教師が連絡を取り、どのようにオンラインで授業を受けるかといった流れを家庭と共有しています。

「学びを止めない!ハイブリット授業」のやり方について一緒に見ていきましょう!

事前準備

児童への指導 編

まず、大前提として、我が校では、児童と教員に一人一台Chromebookが配布されており、Google Workspace for Educationを市町村で契約しています。

また、学校のルールとして、急なオンラインでの授業に備え、Chromebookは毎日持ち帰ることになっています。その代わり、教科書などは、学年の実態に応じて学校に置いていってよいこととしています。

実は、この部分がとても重要です。「端末の持ち帰り」と「教科書等の扱い」については職員間で共通理解がないと、スムーズにハイブリット授業に入ることができません。まずは、情報主任を中心として、学年主任や管理職とルール作りをしてみてください。

端末持ち帰りの準備ができたら、あとは児童に対する指導です。

まず、GoogleMeetなどのオンライン会議システムに入る方法を指導しておきます。

GoogleClassroomの左上にある「参加」ボタンから、マイクはOFF、カメラはONにしてGoogleMeetに入ることができるよう指導しておくとよいと思います。

細かい機能でいうと、以下の点も指導しておくとなお良いです。

チャットの使い方

背景のぼかし方

配信者の画面を大きく固定する方法

画面共有のやり方

ピクチャー・イン・ピクチャーの使い方

ハードウェア 編

児童への指導と平行して、ハードウェアも揃えておきます。主な機器は以下の通りです。

配信用の端末(最重要。最低限これさえあれば、OK!!)

配信用カメラ & 端末とつなぐためのケーブル

配信用マイク(なくてもオッケー!)

三脚

おすすめの機種は以下の記事もご覧ください!

連絡系統を整理しておく

次に、出席停止となり、オンラインでの授業を希望する場合の連絡系統を整理しておきます。

パターン①

家庭から出席停止の連絡を受け取る。

電話でその日にオンラインで授業を配信する時間や教科を伝える。

保護者から児童に伝えてもらい、時間になったらオンラインでの授業に入ってもらう。

パターン②

家庭から出席停止の連絡を受け取る。

児童に、GoogleClassroomのストリーム(掲示板)を見てもらう。(事前指導済み)

Classroomを確認し、時間になったら、児童にオンラインでの授業に入ってもらう。

私は、圧倒的にパターン②をおすすめします。

なぜなら、 Classroomのストリームならば、後から見返すことができますし、そのまま ClassroomのMeetに入ることができます。

パターン①のように、保護者に伝えようとすると、始まる時間や教科名を電話口で伝えることになり、メモをとってもらうなどの手間がかかってしまいます。

一家庭ならまだしも、複数家庭に連絡をすることになったら…。

教師として頭痛のタネですね。

その点、 Classroomなら複数の児童にメッセージを送ることができるという利点もあります。

ちなみに、我が校では欠席や遅刻の連絡は全てGoogleフォームで行っているため、保護者と電話することはほとんどありません。

児童には、事前にそういった場合はClassroomを確認するように指導しておきます。あとは、ストリームで教師からの時間割や時間を確認してもらい、オンラインで授業を受ける流れとなっています。テンプレは以下に置いておきます。

授業配信のお知らせ(他の人には見えません)

月日()

1時間目 8:00〜 9:00

2時間目 9:00~10:00

3時間目 11:00~12:00

4時間目 13:00~14:00

5時間目 14:00~15:00

6時間目 15:00~16:00

(5分前には入ってください。)

左上にある 「参加」というボタンを押してください。

マイクはオフです。カメラのオン・オフはお任せします!

音が聞こえないなど、何か伝えたいことがあればチャットを使ってください。

このメッセージを見たら、コメントに返事をしてください 〇〇先生より

ハイブリッドな授業に

するために

最後に、授業が一方通行にならないように、学校に出席している児童と交流できるようなハイブリッドな授業を目指すポイントをお伝えします。

①ICTありきの授業展開にしてみる

これに関しては、賛否両論がありますが、あえて語っていきます。

「ICTはあくまでツールなので、効果的に使いましょう。」という正論があるのはわかっています。

しかし、自分は紙のワークシートに対して、ICTを置き換えることができる場合は積極的にそちらにシフトしていくべきだと考えています。共有化が簡単ですし、記録を残すという点でも優れているからです。(もっと語りたいですが、ここでは省略。)

そして、そこには思わぬ副産物が発生します。それは、オンラインでの授業になった場合にも、ICTを使ってワークシートや課題の配布ができることです。

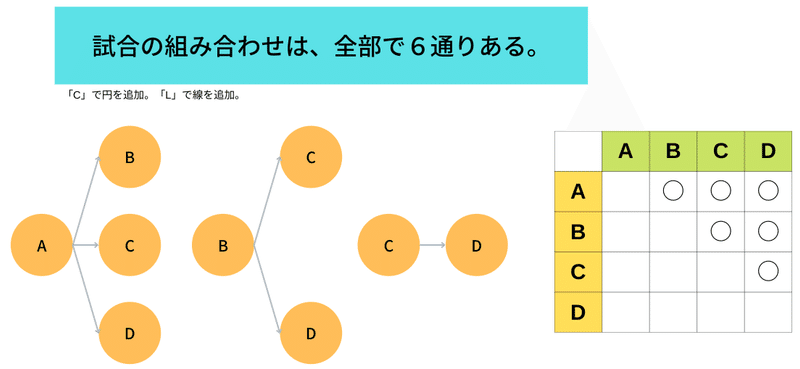

例えば、以下の画像は6年算数「場合の数」の際に使ったワークシートです。

こういったワークシートも、常日頃から使っていれば、対面だろうがオンラインだろうが、学習をすすめることができます。また、教室でも自宅でも、他の児童の考えや学習の進度などを知ることができます。

②班活動のために、部屋を複数作る

一方通行な授業にしないようにするために必要なことは、授業中の班活動において、じっくりと対話することができるような環境を作っておくことです。

そこで、事前にGoogleMeetの部屋を予めいくつか作っておきます。

「え?何のために?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実は、ハイブリット授業をしようと思ったとき、複数の児童が自宅から授業を受け取り、班活動に参加しようとする可能性があります。

ClassroomのMeetだけでは、複数の班がそのミーティングに参加することになってしまい、話し合いどころではなくなってしまいます。

ですので、教師が予めいくつかのミーティングを作成しておき、 Classroomに投稿しておきます。仮に①の部屋、②の部屋、③の部屋などと名付けておき、必要に応じて、Meetの部屋に移ってもらいます。

このような策をうっておくことで、児童は対話的に学習を進めることができます。

まとめ

ここまで、ハイブリッド授業にするための準備やポイントを見てきました。

この、ハイブリット授業にかける思いの原点は、2020年の全国一斉休校の経験です。

あの時に、教師として、教育者として、児童のためにプリントやドリルを配ることしかできなかったあの苦い経験を私は決して忘れることはないでしょう。

何が起こるかわからない昨今だからこそ、これからは、安心して授業に参加できるような仕組みを整えることができたら良いなと思っています。

この記事が多くの教育関係者のもとに届きますように!

最後までご覧いただき、ありがとうございました🍎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?