2学期の始まりにする話 〜番外編 定義する人〜

すぱっと切れ味のよい先生の話は、生徒も聞いていて気持ちがよい。長い時間話していたけど、結局何の話かわからなかったり、覚えていなかったりするのは愚の骨頂である。

「AとはBである」のようにすぱっと定義することで、生徒の印象に残るのではないかというお話。

どこの学校も2学期には行事が多い学期ではないでしょうか?そこで…

行事とは□□□□である!

…のようにすぱっと言い切ってみるのです。もちろん□□□□には、

「特徴を端的に表す、気持ちのよい言葉」を入れたいですね。

例えばこんなイメージです。

① 2学期にある出来事を想起させる。

さあ2学期には1学期にコロナの関係により延期となった修学旅行、そして体育大会に文化祭と行事が目白押しですね。感染対策の観点から、今年度も例年通りの実施とはいきません。実際の競技やその仕方などの表面的なことは変わっても、本当に大切なことは変わりません。

② 行事を定義する。

さてみなさんにとって行事とは何ですか?それはすべて「学級づくり」です。修学旅行で学びながら、親睦を深めたり、体育大会でバトンを継いだり、今年度の実施は難しそうですが文化祭での合唱づくりやそれに代わるパフォーマンスをつくったりするのも、すべて学級づくりなのです。学級で大切にしていることはもうみんな十分わかっていると思います。行事だから特別に何か大切なことが変わるわけではありません。

③ 定義を具体的に深める。

さて今日はさっそくリレーの走順を決めたいと思います。この走順決めの1時間の中にも、学級で大切にしていることは現れると思います。みんながお互いのことを思いながら、作戦を考え、みんなが納得して決めることで、本番への気持ちが高まることを期待しています。では、よろしくね。

…と言った具合でしょうか。長い話は実は生徒は聞いていません。聞いているふりはうまいですが(笑)だれずに、伝えたいことをすぱっと伝えてみてはどうでしょうか。

ちなみに今日のこの話は落語家の立川談志さんからイメージが湧きました。有名な「落語とは人間の業の肯定である」という落語をすぱっと定義した言葉にはそのとおりだとうなづくよりありません。

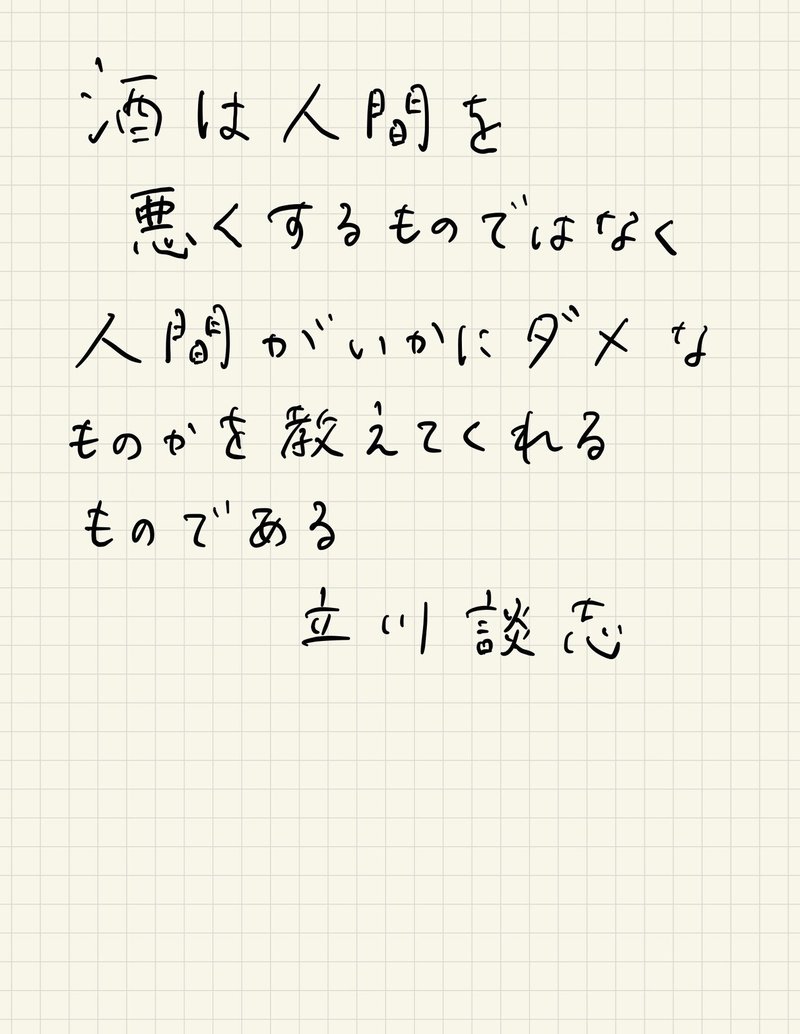

ちなみにこのnoteはお酒を飲みながら書いています。ということで、読みづらい点があったとしても、ダメなところがあるのが人間ってことでお許しください。次の立川談志さんのこれまたかっこいい「お酒の定義」をご紹介して終わらせていただきます。ではまた。 山芝T

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?