LOVE♡BOOKs&MAGAZINE #1 プチセブン

さて、このシリーズのテーマは「雑誌」と「本」。

記念すべき1回目は私の大好きな「プチセブン 」でいきたい。

このシリーズは自分の夢中になった雑誌や本をただつらつらと書き綴るだけのシリーズだか、今は廃刊になった雑誌、一世風靡した本、また現役の雑誌もあるので「平成」というくくりで皆の当時の思い出とともに楽しんで頂ければ幸いである。

▪プチセブンの歴史

本題に入る前にプチセブンの歴史を振り返ってみよう。

写真・2001年Petit seven no.1 / 小学館

そもそもプチセブンは小学館から隔週で刊行されていた10代少女向けファッション雑誌、情報誌である。 創刊号は1978年1月20日号からで1990年代前期から中期にかけて、10代少女向けファッション誌の中では圧倒的な発行部数を誇った。2002年3月休刊。

誌面に登場するモデルは「プチモ」と呼ばれ、彼女たちの中にはプチセブン卒業後も、モデル、タレント、女優として活躍する者が多かった。

SHIHOさんや神田さん、ほしのあきちゃん、高垣麗子さんなど、名前を挙げたらキリがないがプチセ出身と聞くと当時の読者はハッと思い出す方もいるのではないのであろうか?ちなみに私は佐藤えつこちゃんが大好きだった。

↑改めてみると意外な芸能人がプチセブンに登場していたのだ。

写真・2001年Petit seven no.1 / 小学館

私のTwitterでも度々登場しているプチセブンだが、何故こんなにも私が普段からプチセブンをド贔屓しているのか、今回はその理由も含めて語りたいと思う。

▪私がプチセブンを好きな理由

私がプチセブン(プチセ以下略)と出会ったのは多分、中1の春頃だと思う。

今までマンガとドラマしか興味なかった私が女子校に入り、慌ててオシャレと流行を学ぶべく購入した思い出の雑誌だ。

まだ本格的な雑誌マニアに覚醒する前だったが、数あるティーン誌の中から何故かその時、プチセに「呼ばれた」気がして手にとった記憶がある。

あの日あの時あの場所で、プチセを手に取らなければきっと今現在の私はなく、30過ぎてまでこんなわけのわからない活動をしていなかったであろうと思うと、なんとも運命的な出会いである。

当時、ギャル雑誌以外のティーン誌の人気どころはSeventeen(ST以下略)とプチセだったと思う。

あくまでも個人的な見解だが、STはどちらかというと芸能人とST専属モデルを中心に構成されており、プチセはプチモと読者モデルを中心に構成されていた。

読者モデルと言ってもPopteenのような読者モデルがファッションページを飾るというのではなく、あくまでも流行の生の声と言ったところである。今でいうと口コミみたいな枠だ。私はそれがとてもリアルで好きだったのだ。

▪圧倒的な情報量

そして、変態の領域と思えるほどの圧倒的な情報量もたまらなく好きだった。ローファーやルーズソックス、お菓子、ステーショナリーのひとつをとってもランキング形式にしたり、プチセはいちいち細かかった。

振り返れば、「どうでもいいこと」ばかりの情報かもしれないが、そんな「どうでもいいこと」が大切な10代にとってプチモの細かい情報源はとても基調だったのである。

写真・1999年プチセブンno.9 / 小学館

今見ても正直言って引くレベルの細かさであるが、この商品説明の細かさは今でいうところのYoutuberのレビュー評価や商品紹介と近いものを感じる。特に、ローファーやルーズソックスなどに関してはゲシュタルト崩壊を起こしそうな感じだがこの細かさは全て購入の決め手となるので当時は大変ありがたかった。

↑一番人気はE・G・スミス・ロング

写真・1996年プチセセブンno.21

▪改めて見返すと突っ込みどころが満載

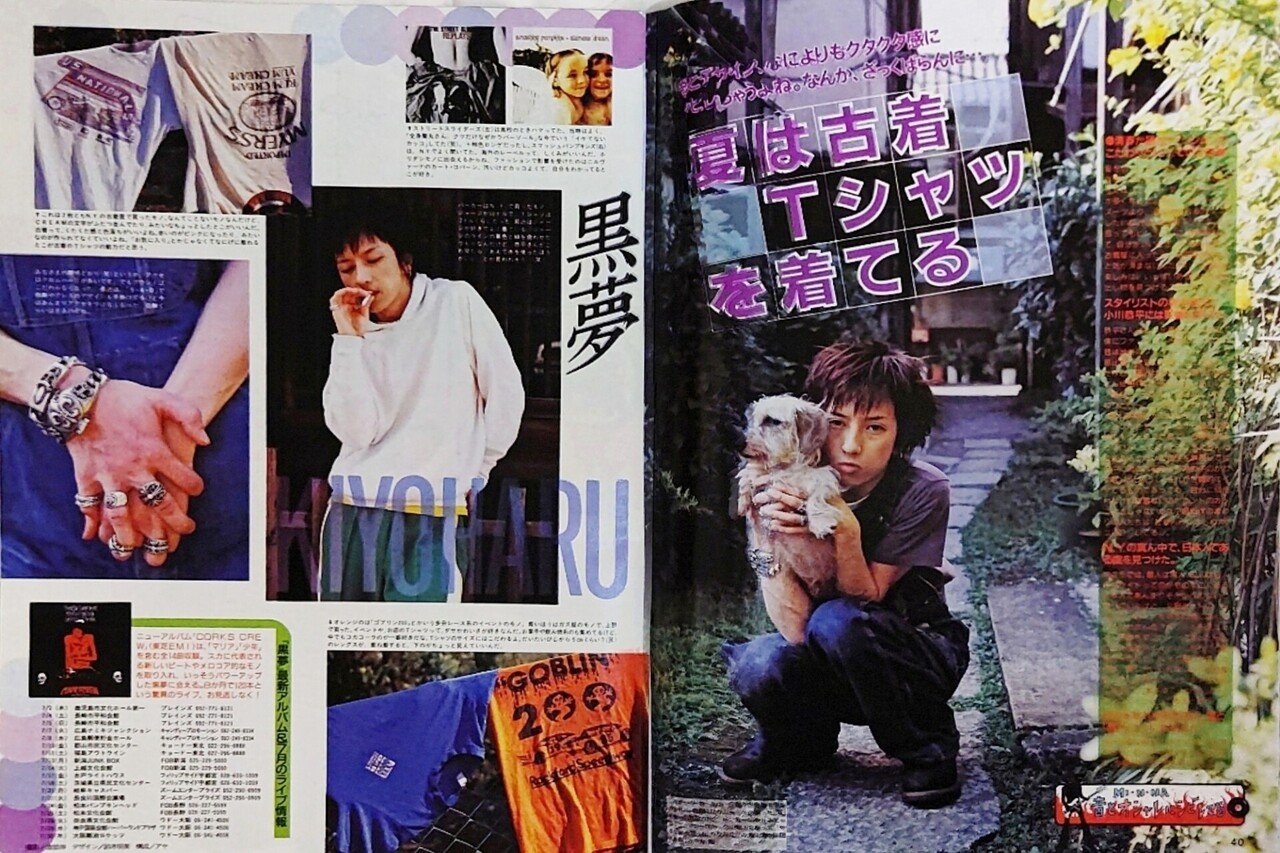

これは当時あまり気にならなかったのだが、プチセのV系贔屓も今見返すと大変面白い。90年代後半は確かにV系黄金期ではあるが、プチセは何故かデビュー当時から黒夢を推し続け、最後には清春さんがまるでプチモのような感じでファッションページまである始末だった。

写真・1998年プチセブンno.14 / 小学館

その他もIZAMさんのメイク特集、DIR EN GREYの京さんのメイク特集など編集サイドのV系趣味が全面的に反映されているのも良い。読者とプチセと編集部、それぞれの愛情が「プチセブン 」という雑誌にギュッと詰まって皆で一つの雑誌を作っている感じがするのだ。

写真・1998年プチセブンno.4・no.5/ 小学館

写真・1998年プチセブンno.22/小学館

▪プチセ再熱のきっかけとなった特集

いくら私がプチセが好きとはいえ、私のプチセ熱やしつこさには正直引いている人も少なからずいると思う。私も所持しているプチセの量を冷静に数えると、自分でも狂気すら感じる。

しかし、これには少し理由があるのだ。本来、プチセもここまで集める予定はなかったのだが、どうしても探していた特集があった。

「ハマダーvsアムラー」特集である。2号に渡りプチセで特集されたのだが、この特集の号をどうしても欲しかった。90年代の中でアムラーの説明はしやすいのだが、ハマダーに関してはなかなか説明がつかないのである。

(ハマダーについてはまた後日記載したいと思う。あの流行、好きなので。)

↑記念すべきハマダー爆誕の号。

写真・1996年プチセブンno.13 / 小学館

記憶の中のハマダーの流行についていくら年下世代に説明しても「なんでJKが浜田のカッコを真似するんっすか?」と嘲笑される始末だったのだ。

私は何故かそれがとても悔しく、その時本気で自分の欲しいプチセを手に入れる決心をしたのだ。確実にあったハマダーの流行を歴史から抹消してはいけない。

↑歴史に刻みたいハマダー特集。

写真・1996年プチセブンno.21 / 小学館

それから私のハマダー探しの日々が始まった。頭の中はハマダー…浜田のことでいっぱいだ。ネットで探すこともあったが、私は「足」でもちゃんと情報収集もしていた。

普段やる気がない者が「本気」を出す時は、中途半端ではなく100%で挑むといういい例だ。

そして、休みの日にはよく神保町に訪れて古本屋の店主にプチセについて情報を嗅ぎ回っていた。まるで昭和の刑事である。正直あまりコレといった情報はなかったのだが、たまたま入った古本屋でとんでもない情報を手に入れたのだ。

「プチセブンかぁ。一昨年ぐらいから一気に人気になって特に90年代半ばと後半のヤツはほとんどないよ。もともとあまり出回ってないんだよね。ちょっとウチももう少し値上げしようか検討してるところだよ。」

店主のこの何気無い発言は私を焦らせた。

「やめてくれ、これ以上の値上げだけは…」と思いと、自分の探している号が一生見つからなかったら…という思いが一気に募った。

(↑調べればオークション各所に全然まだあります。古本屋のオヤジめっ…!)

私は自分の探しているハマダー特集について懸命に説明し、自分の連絡先を告げて店を後にした。

…とまぁ、そんなこんなで悪戦苦闘しつつも、奇跡的に私は欲しかった号を無事手に入れ、その結果として探していた時間の分だけプチセも増えていった…という経緯なのである。

▪「平成」を語る上では欠かせない良書

そんな感じでプチセに振り回される日々だったが、改めてプチセを読み直すとそこにはピンポイントで確かな細かい「流行」があった。

改めてよく読むとプチセはギャル系から原宿系までちゃんとその時代の流行を一通り網羅しているのだ。

カバンの中身から制服の着方まで系統ごとに細かく記載されているので、私の心が躍りに躍りまくったのは言うまでもない。踊るというよりはもうサンバ状態だ。

写真・1998年プチセブンno.19・20 / 小学館

話が逸れてしまったが、90年代はとにかく次々と流行が目まぐるしく出てきた時代でもあった。それはファッションでもまた同じことが言えた。ストリートカルチャーが台頭していたのもあって、色々な系統が流行したのもあり、90年代のファッションを語ると一言では言えないところがある。

そういったところを含めると、プチセの場合は色んな系統のファッションの流行をかじっているので、平成を語る上では欠かせない良書であって「平成ガールズカルチャー論」では教科書のような存在なのだ。

我が青春のプチセブンよ、フォーエバー…っと言ったところで今回は締めたい。

※表紙写真

1999年プチセブン no.19・20 /小学館

1998年プチセブン no.22 / 小学館

1996年プチセブン no.21 / 小学館

1998年プチセブン no.14 / 小学館

1999年プチセブン no.9 / 小学館

1999年プチセブン no.21 / 小学館

1996年プチセブン no.13 / 小学館

1997年プチセブン no.17・no.18 / 小学館

1998年プチセブン no.23 / 小学館

1998年プチセブン no.4・5/ 小学館

1995年プチセブン no.11 / 小学館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?