【読書メモ】組織コミットメント、ジョブ・エンベデッドネス:服部泰宏著『組織行動論の考え方・使い方』[第10章]

組織コミットメントをもっと先行研究せねばとなりまして、真っ先に読もうと思い浮かんだのが、以前も読んで感銘を受けた服部泰宏先生の『組織行動論の考え方・使い方』です。企業人事にとって、これほど読み応えのある書籍というものはなかなかございません。

第12章を中心にまとめた以前のnoteは以下となりますが、今回は組織コミットメントが取り上げられている第10章をまとめます。

持つべきは同期の縁

私はこれまで、同期と呼ばれる存在にいつも助けられてきました。学校でも企業でも、いずれのタイミングでも優秀な同期がいて、引き上げてもらってきた感覚を持っています。

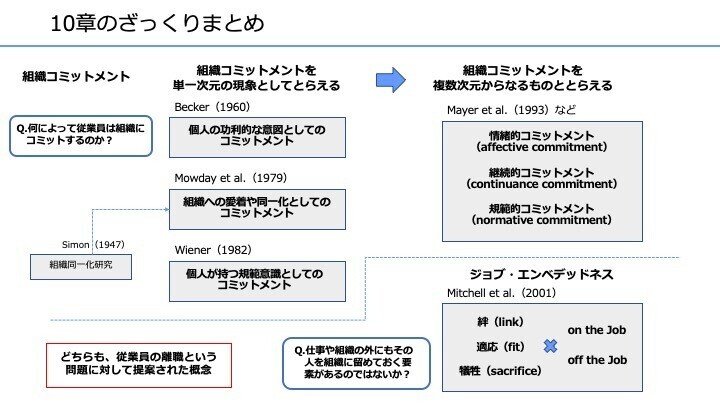

第10章をまとめようと思った時に、今春に行った立教でのオンライン読書会を思い出しました。服部先生にもいらしていただき(服部先生、ありがとうございました!)盛況だった会で、同期の海野航平さんがまとめたレジュメがわかりやすかったのです。ご本人の許諾をいただき(海野さん、ありがとうございます!)、まずは第10章のまとめ図をご覧ください。

いやー、簡潔なまとめ、ありがたい!私には真似できないスライド一枚の要約です。海野さんに感謝しつつ、この読書会を企画した人(=過去の私)にも感謝しております。笑

組織コミットメントの起源

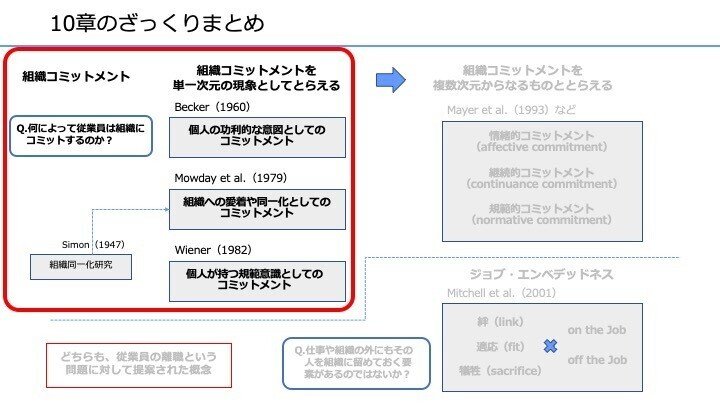

組織コミットメントという概念は、コミットメントが高いか弱いかという単一次元の現象として捉えられていました。この高低を図る上で、三つの系譜があったと服部先生はまとめられています。

①個人の功利的な意図としてのコミットメント

その組織に残ることのメリットと、去ることのデメリットとを勘案して、組織に居続けようとする功利的な意図を表すコミットメントです。

②組織への愛着や同一化としてのコミットメント

このコミットメントに影響を与えたのは組織同一化(organizational identification)です。組織に対して個人が感じる愛着や組織の一員としての同一化を表すコミットメントと言えるでしょう。

③個人が持つ規範意識としてのコミットメント

組織において大事にしている規範を受け容れて自身の意識に内面化しようとするコミットメントのことを指します。

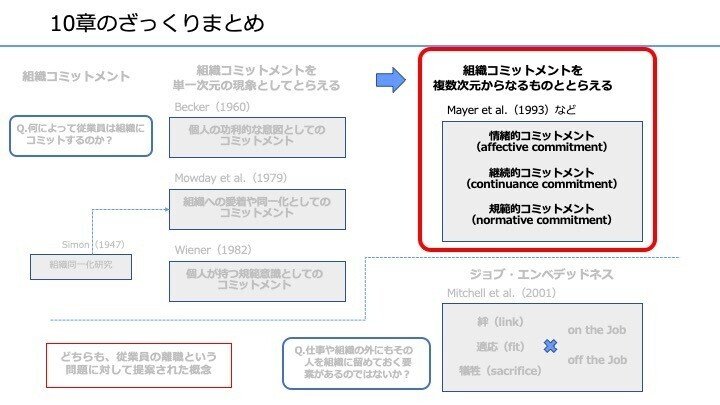

組織コミットメントは複数次元として捉えるべき

こうした組織コミットメントという概念の高低を単一次元で捉えることは果たして現実的なのでしょうか。この点に疑問を抱いて、組織コミットメントのある側面は高いけど違う側面は低いというように複数次元で捉える三次元モデルがアレンとメイヤーの一連の研究で提唱されるようになりました。

実証研究でも検証され、現代でも三次元モデルが主流な考え方となっています。三つの次元について、199頁で服部先生が紹介されている定義は以下の通りです。

①情緒的コミットメント(affective commitment)

従業員の組織への感情的な愛着、同一化、そして積極的な関与

②継続的コミットメント(continuance commitment)

従業員が組織を去るときに発生するコストに基づくもの

③規範的コミットメント(normative commitment)

組織に居続けなくてはならないという義務感からくるもの

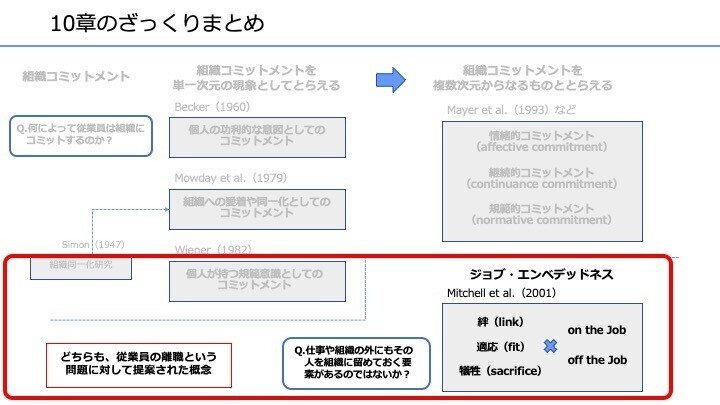

ジョブ・エンベデッドネスの登場

組織コミットメントは組織に対する好意的に関与しようとするものですから、離職意思と関連するものと思われてきました。その要素はたしかにあるのでしょうが、実際に起きている離職のケースを見たときに必ずしも組織コミットメントの三次元の高低だけでは説明できないのではないか、という問題意識からジョブ・エンベデッドネス(job embeddedness)が登場します。

組織コミットメントは「なぜ従業員は辞めるのか?」という疑問に対する回答を用意しようとしていたのに対して、ジョブ・エンベデッドネスは、「何が従業員をそこにとどめるのか?」という観点から捉え直し、組織に対する埋め込みに注目して生み出された概念です。

つまり、ジョブ・エンベデッドネスとは「組織内外における仕事やプロジェクト、人間関係のネットワークに、個人が「埋め込まれている」度合い」(202頁)です。この概念は以下の三つの繋がりによって生じると言われています。いずれも202頁の服部先生の定義の引用となります。

①絆(link)

従業員が他の人々や何らかの対象に対して、フォーマルあるいはインフォーマルにつながっている程度

②適応(fit)

従業員が知覚する、当該組織ないし彼/彼女を取り巻くその他の環境との適合性

③犠牲(sacrifice)

そこを去ることによって失う事になる、物質面あるいは心理面での知覚されたコスト

組織から離脱しようという意識が高まった(組織コミットメントが低下)としたとしても、組織に埋め込まれていることに対する意識があれば(ジョブ・エンベデッドネスが高い状態)、その人は組織に残り続けます。

辞める理由を減らそうとする消極的なアプローチではなく、残る理由を増やそうとする積極的なアプローチとして、ジョブ・エンベデッドネスに対する注目が今後高まるのではないか、として服部先生はまとめられています。スター社員のリテンションという文脈でも、ジョブ・エンベデッドネスは重要になるのかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?